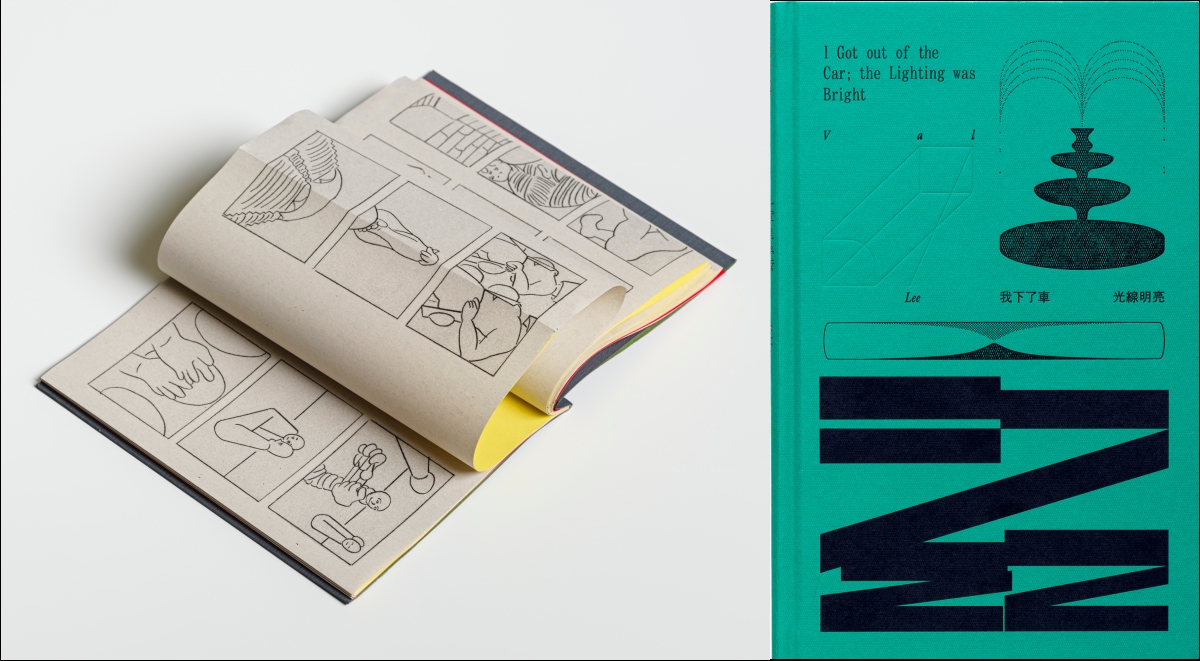

透過不同印刷工藝的試驗,把創作提升至與眾不同也更具實驗性的高度,讓印刷品與觀者產生深入對話。平面設計師洪彰聯與九水印刷創辦人游大緯多年來的密切合作,展現了設計與印刷在文化表達和創意實現中的重要性,這次La Vie步入洪彰聯的工作室,聽他們暢談對印刷及出版的個人觀點、彼此合作的點滴,感受印刷在設計產業中所面臨的挑戰及其魅力之所在。

採訪當天,我們坐在洪彰聯工作室的水泥地板上,他和游大緯正在細數兩人曾經克服過的有趣案例。像白紙印樣「要不要來我家看貓?」,在某些不經意的角度下,彷彿正被一道炙熱的視線緊盯不放,隱隱約約還能看到一隻貓⋯⋯。這個隱形階調設定是基於每一張白色紙張的特性、白墨與透明油墨的細微差異,再運用網點與影像分色修調圖像,後端印刷製版時於亮部使用打底墨(油墨顏色為透明)、暗部使用白色油墨,進行白成一片的透明試驗,埋一點點觀看印樣工具的趣味性。

另一正、反封面使用兩塊壓克力呈現的「小恐龍桌曆」,則以羅紗紙漆黑198g/m²前後裱貼連結封面(正、反網印黑),並將照片重新處理燙黑(圖面為細線),內頁新浪潮G系列VG-FS 151g/m²短邊做糊頭裝訂,照片印兩個UV特色黑,月曆則是印黑與上油。一般照片印刷於紙上,中間調的細節會比較平,不及螢幕所看,因而再加一個版增加照片暗部調性,借此提高中間調的細節呈現。

紙是載體,也是工具

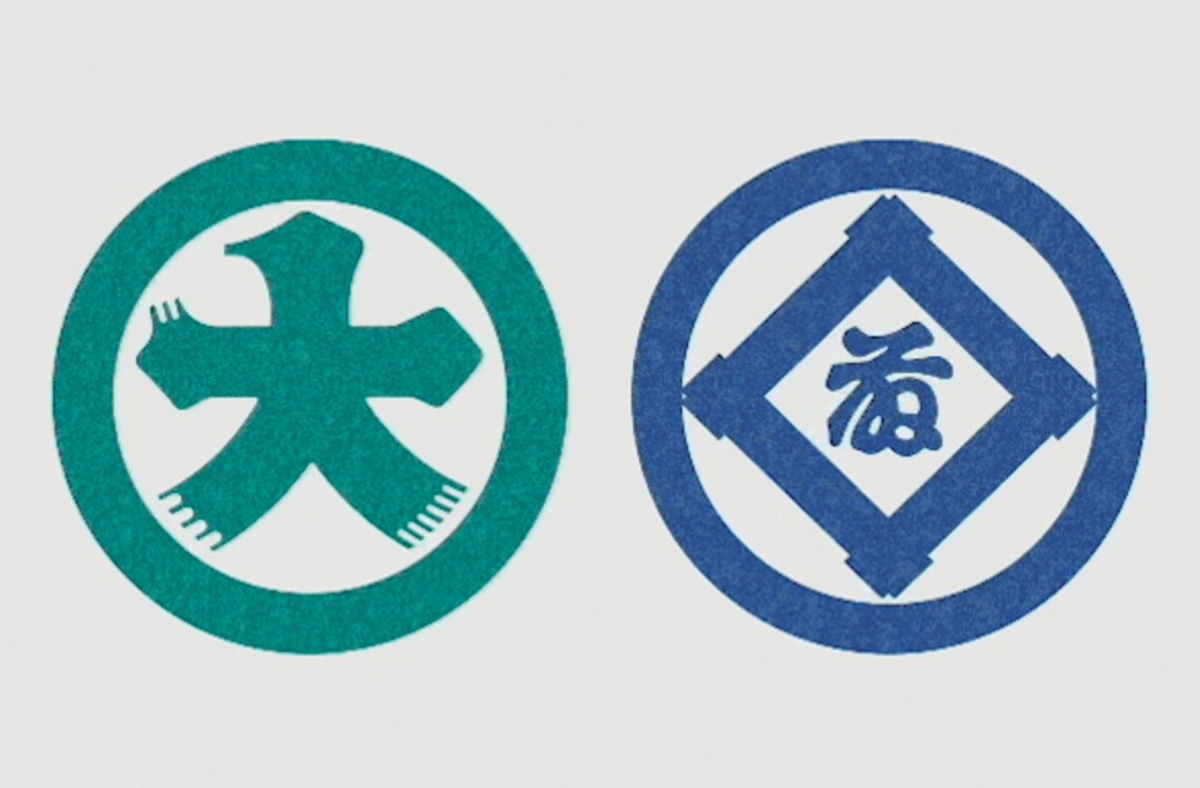

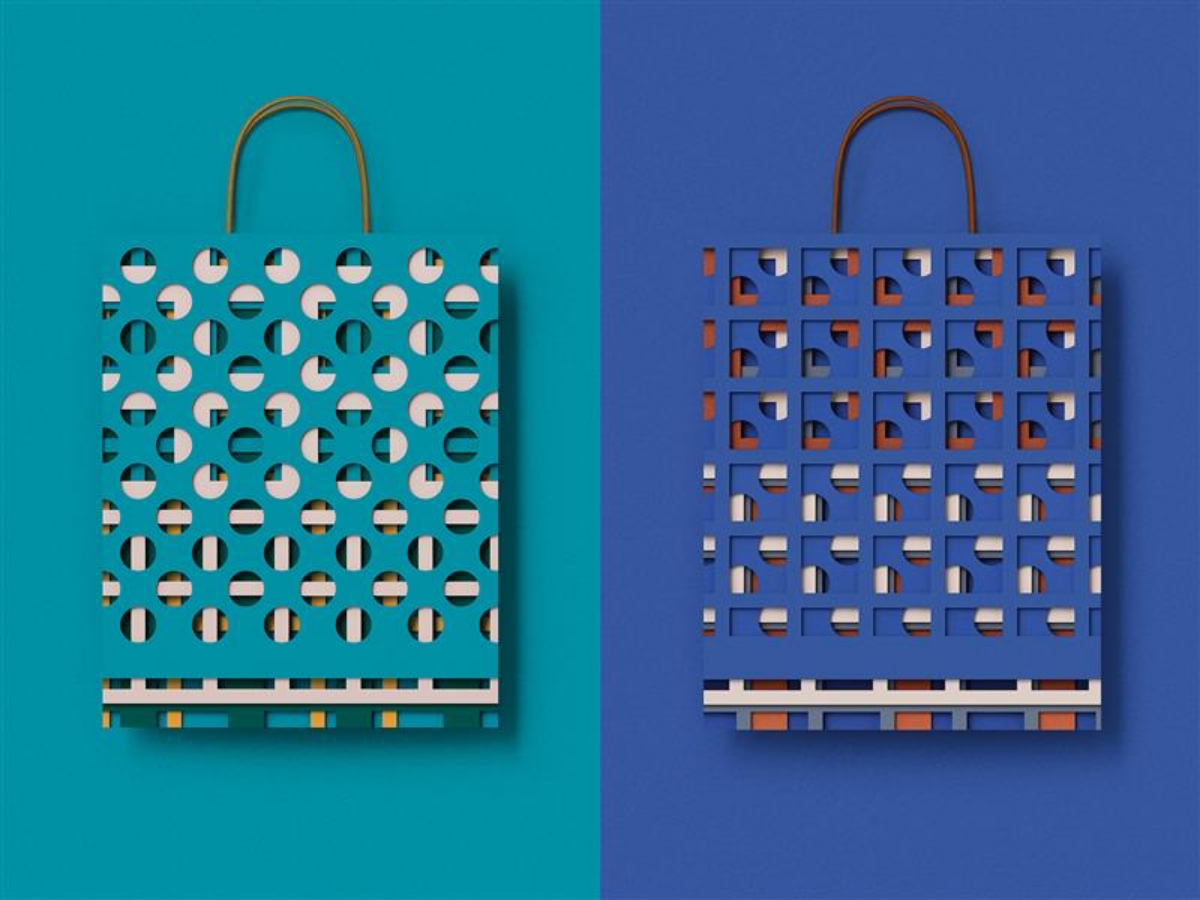

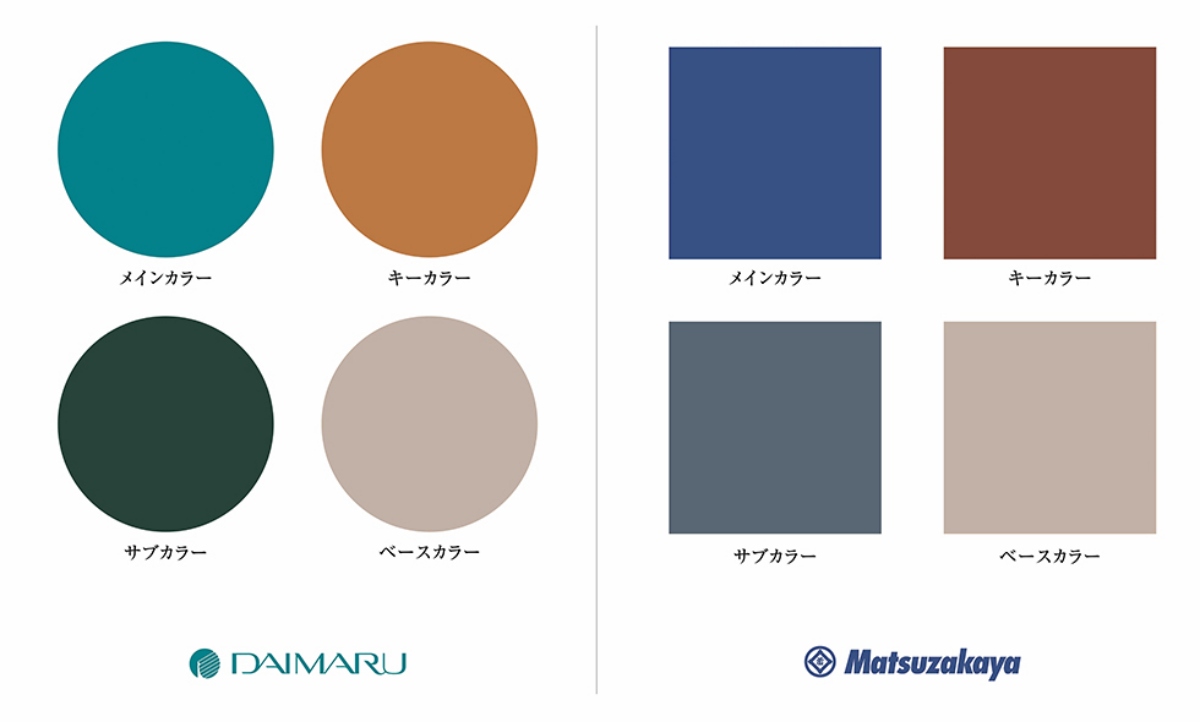

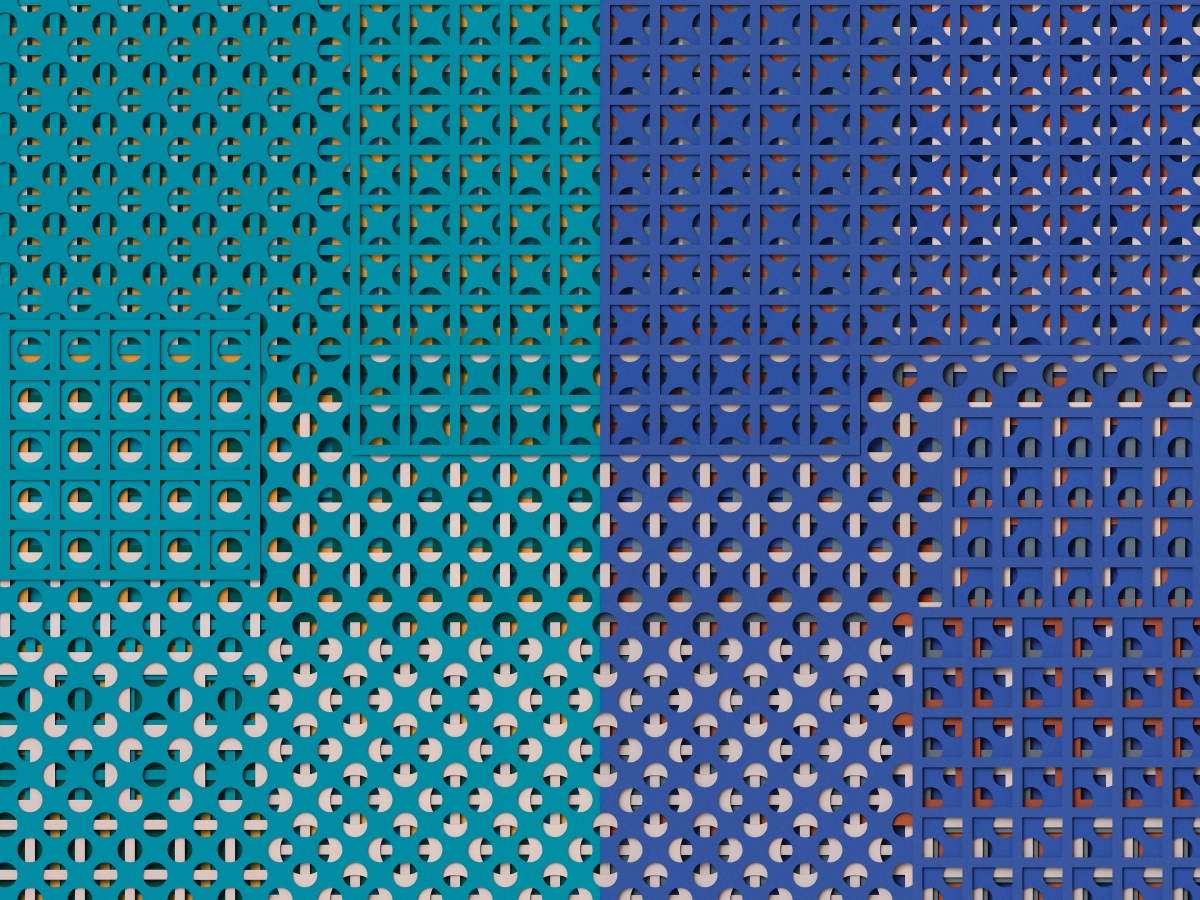

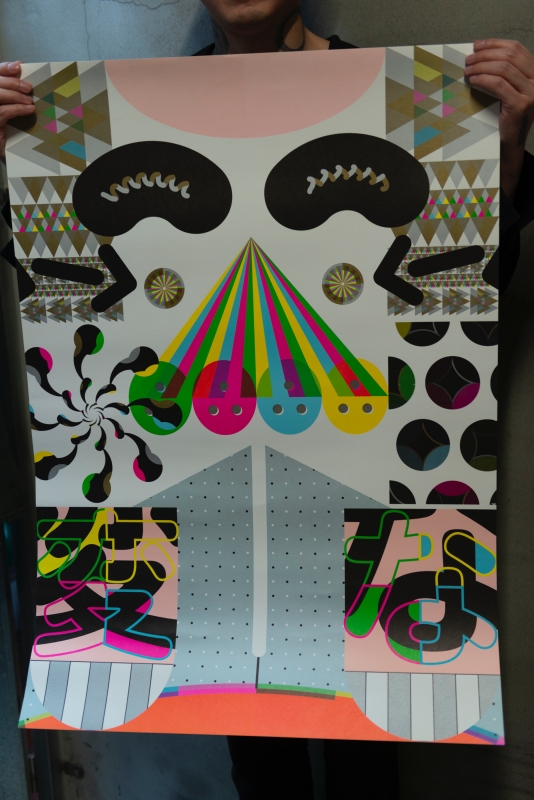

洪彰聯和游大緯正式合作的起點,是因受恆成紙業之邀,攜手完成「 な(hen-na)|志村健Ken Shimura海報設計印製工事」而展開的。他們以無塗美術紙艾若薇挑戰「直壓疊印」印刷技法,在同一塊區塊上,透過重複返回印刷機印刷,輪流讓網點與滿版當底色,並在上面直壓疊印不同數值的網點或滿版色,大膽用已知實驗未知,才有了這張數次特色疊印的海報。

「紙張是工具,而非僅僅一個載體。」洪彰聯認為紙張的選擇必須與作品的目標相輔相成,不僅是形式上的搭配,更是創作概念的延伸。他認為,紙張的質感、紋路曾帶給他創作靈感,但經過多年的實務經驗,紙張的角色逐漸從「驚豔」變為「基礎」的一 部分。

他表示:「設計過程中,紙張與印刷的選擇是必然的考量,它們像工具一樣被整合進設計中,為了實現作品所需的視覺和觸感效果,而非因為某一種紙張特別而重新規劃設計。」洪彰聯強調紙張並非單純的創作素材,而是根據案型需求,設計師從中挑選最適合的類型,為作品增添層次和風格。然而,紙張對他是否具有特殊意義或魅力?他笑言:「一開始可能會被紙張的觸感和紋路吸引,但隨著工作越深入,它逐漸成為設計流程中自然的一環。」

洪彰聯從小在父親經營的招牌工廠中成長,這段經歷深深影響了他的設計視角。他回憶道:「我們家的招牌製作就像量身訂做,師傅依客戶需求創作,但細節多由師傅自由發揮。」這種 「創作者主導」的工作模式, 培養了他對設計的獨特見解, 逐漸意識到實體材料與創作間的緊密聯繫,尤其是紙張在傳遞質感和細節上的可能性。「這種對材質的敏感,促使我在設計中時常考量印刷與紙張如何達到最佳效果。」

如何實現印刷先決的設計?

洪彰聯與游大緯從2019年開始合作,他們的默契建立於共同探索印刷技術與效果的基礎 上。游大緯分享:「與設計師合作時,印務有時像翻譯,需將設計的想法轉化為印刷語言,再與師傅溝通執行。」這段合作,讓兩人形成了無須過多溝通也能理解彼此需求的工作模式。洪彰聯則補充,設計與印刷的合作中,需要一種「回推」的思維,「設計師再有經驗,也不如印刷師傅熟悉實際的技術細節。因此,我們通常會根據印刷的可能性調整設計,以確保最後的效果接近預期。」

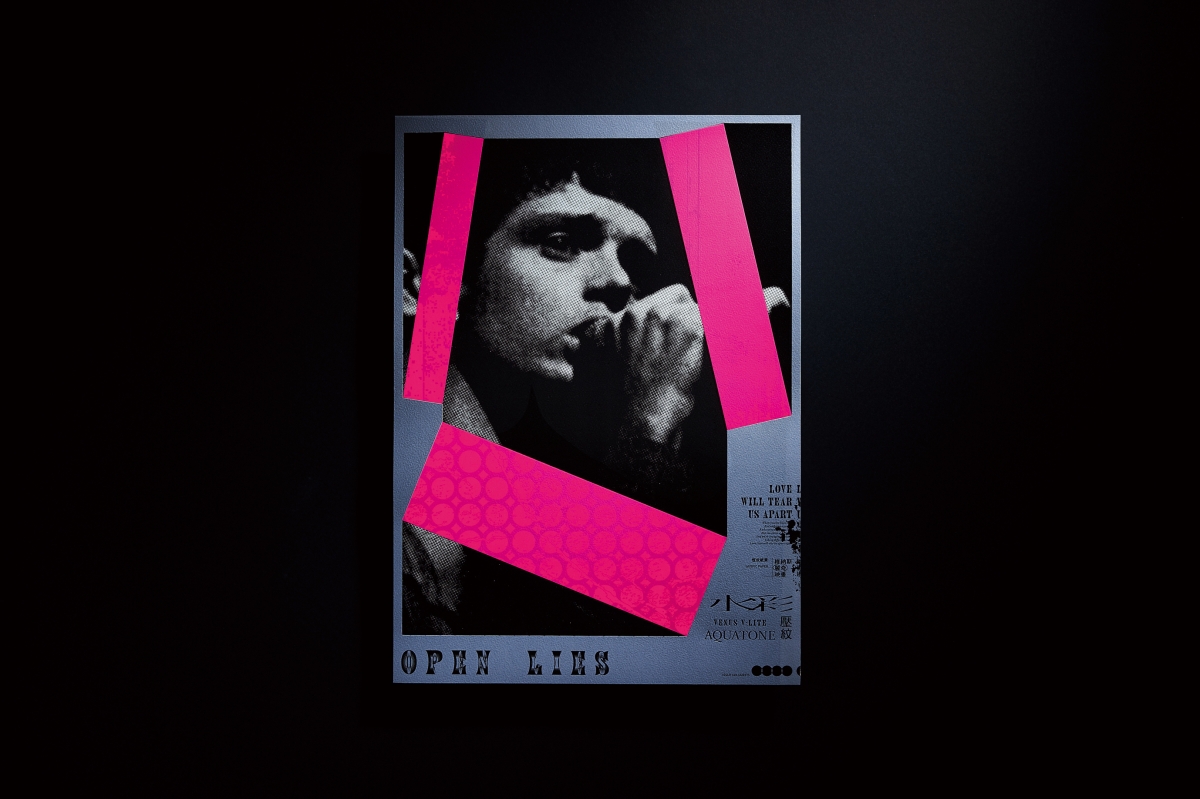

從恆成「Ian Curtis 海報設計」中,可以看到洪彰聯設定的海報模組,將設計圖稿簡略分成背景、人物與加工3大區塊,也就是把6張映畫壓紋紙區分為金、銀兩組(背景油墨顏色),人物全使用單色黑一起印刷,最後再處理加工區塊的部分。

游大緯則指出,通常在設計圖稿確定後會先做測試,有些原本想像中感覺可能會不錯的效果, 實際上機打樣後並不一定合適,與其說是標準,倒不如說實際測試後,要看整體視覺呈現效果微調。「還有加工的難易程度是其次,最難的是一些沒人會注意到的小細節,像是對準、邊角俐不俐落等,像我就覺得紙張的黑字燙得太好,完全沒人發現它是燙的。」

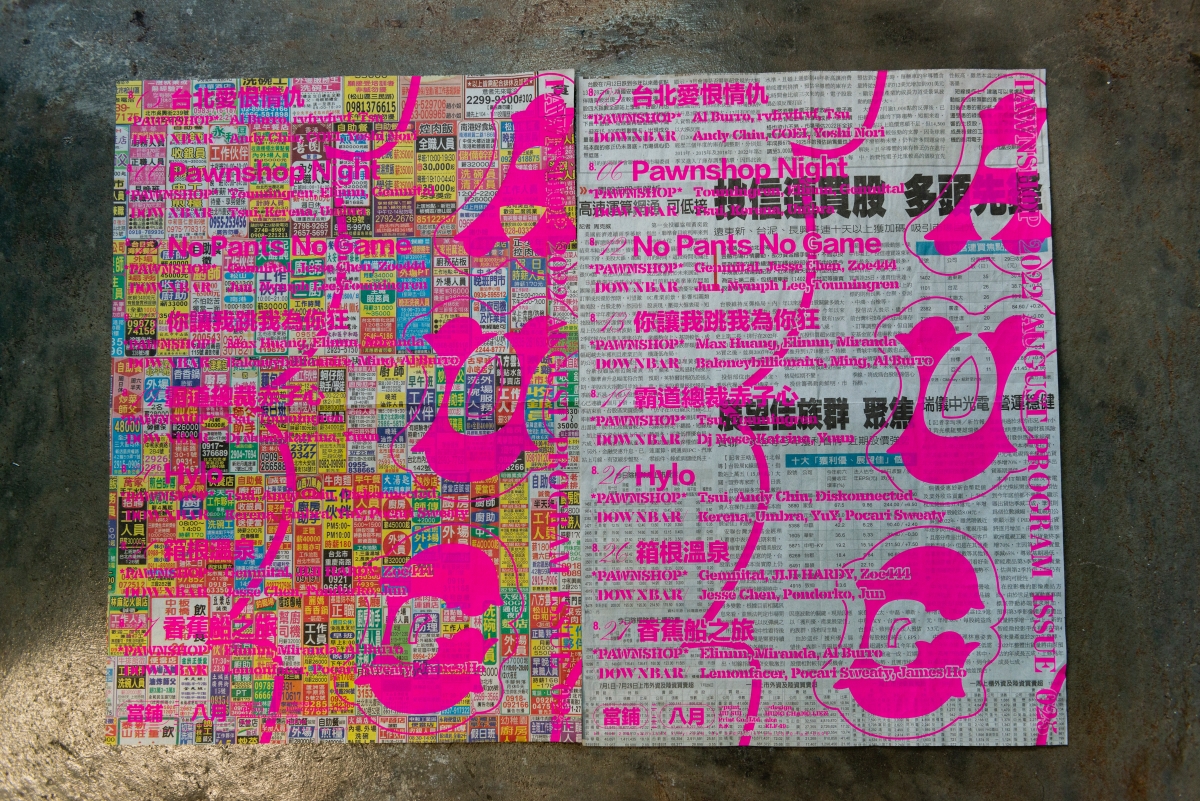

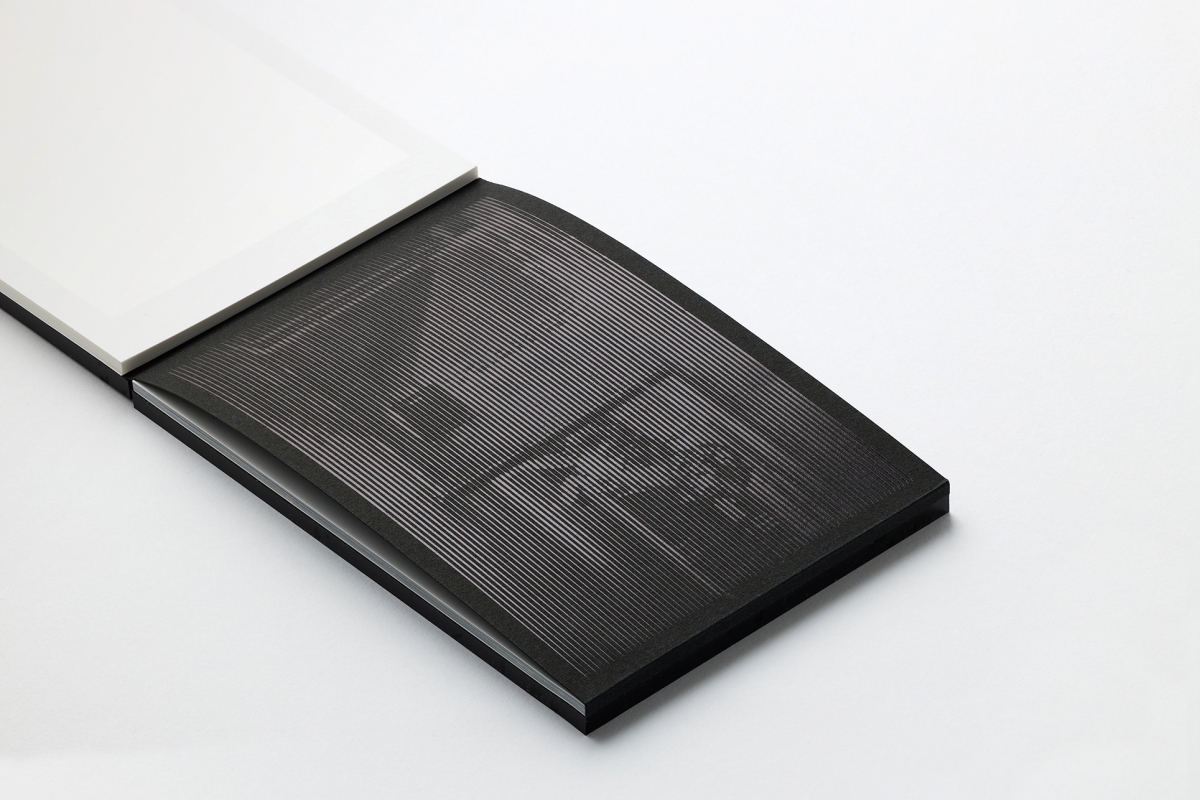

另外,地下電音俱樂部Pawnshop當鋪每月的program issue,也是他們玩得淋漓盡致的舞台,無論是各式材質、印刷技法、想都沒想過的組合,在兩人的實驗精神下化為令人耳目一新的精彩成品。2022年1月選定晨紙黑115 g/m²為基底,開兩版實驗銀墨在不同濃度設定下的印刷效果,橫線波浪及部分文字以較濃油墨印製,忠實反映油墨的光澤度及印後仍清晰可見的紙面纖維。設計方面,線條角度經過縝密計算,需以一 定距離觀賞,方能辨識出隱身其中的「酸」、「辣」二字。

游大緯並不諱言,許多案子中,洪彰聯對極端效果的追求,為他的工作帶來不少挑戰。「他常常提出一些看似不可能的要求,比如在極細的紙張上進行多層加工,或者使用不易處理的材料。」他想起,曾有一次為了在透明壓克力與紙張間印刷圖案,不得不進行多次測試,甚至差點燒壞機器。即使如此,他們始終認為這種挑戰值得。「每一次成功的實驗,不僅是對設計的突破,也是對印刷技術的重新定義。」游大緯表示。

在談到台灣與日本印刷文化的不同時,游大緯分享了他的經驗:「日本印刷產業分工極為細緻,每個流程都有專責人員,細節處理非常到位。」然而,他認為這種高度規範化有時反而限制了創新,「台灣則更靈活,許多設計與印刷的創新,源於設計師和印刷師傅間直接的對話和合作。」這種台灣式的靈活,讓洪彰聯與游大緯得以嘗試各種特殊加工與效果。例如,他們曾使用不同網點設計,實現層次分明的黑白效果;也曾在透明材質上進行多層次的印刷,產生獨特視覺效果。「我們願意一起實驗,從失敗中找到更好的方法,這也是合作的一大樂趣。」

這麼看來,洪彰聯與游大緯的合作,是一種設計與印刷的共生模式。他們經常從效果回推設計,再從設計中探索更多的可能性。「我們像是印刷工廠裡的製作部門,共同討論、試驗,甚至願意冒高風險去挑戰新的技術。」某次設計中使用到不同材質的紙張,每種材質的印刷效果各異,為此他們與印刷師傅反覆討論,頻繁調整。

「這種過程雖然繁瑣,但最終的效果令人滿意。」游大緯更多地從技術層面支援洪彰聯的創意實現,「彰聯會為了想怎麼印而去設計,讓設計變得更加有趣。」他認為設計師對「美與醜」的標準十分主觀,但無可否認,兩人皆深受印刷過程中的技術挑戰所吸引,這種對技術細節的重視,使洪彰聯成為一個對印刷製程更瞭若指掌的設計師。

兩人也觀察到,材質的多樣性和加工技術的進步,使設計師有更多表現空間。游大緯指出:「近年來,設計師對紙張本質的重視遠超過對圖像的依賴。他們希望透過材質的選擇與加工技術,強化作品的質感與個性。」洪彰聯則認為,台灣的設計與印刷發展,還需要對美學的成熟度有更多關注。「我們市場對美學的接受度還不夠,但這需要時間與更多創作去累積。」也許,透過設計師與印刷產業的緊密合作,未來會有更多既能呈現美學,又具開創性的風格作品問世。

同時,當印刷量變少了,是否也意味著可以做得更精緻?游大緯認為,在資源有限的情況下,設計師必須發揮更大的創意去應對不同的挑戰。然而,洪彰聯坦言,台灣市場規模的局限仍然是一大阻礙。「台灣的設計產業很難支持設計師專注於創作,大多數人需要靠商業案來補貼收入。」

他以日本為例,說明了成熟市場對設計產業的支持,「日本的小眾文化有足夠的市場撐起專業設計的需求,設計師不僅限於商業服務,還能成為文化的推動者。」在台灣,這樣的支持並不普遍。洪彰聯提到:「台灣的設計師幾乎無法依靠藝文類設計支撐生活,甚至買房置產,這是現實,也很務實。這不僅是市場規模的問題,還涉及對設計價值的認識。」

洪彰聯的作品以印刷效果和材質的運用見長,他不僅專注於設計本身,還深入研究印刷的技術細節,與印刷師傅保持密切合作。如同前面所提, 日本的印刷過程中每一環節都有專員負責,從紙張細節介紹、分色製版以及版面調整等,層層環節使日本的印刷成品極其精緻。

然而在台灣,設計師往往需要「包山包海」,從概念到製作都親自參與。洪彰聯和游大緯這樣綿密的合作默契,不僅從印刷中找到靈感,印刷也從設計中延伸了 更多的可能性,而設計與印刷的結合,最迷人的地方在於「實驗性」。兩人皆認為,「失敗並不可怕,因為它往往是創新的起點。

每一次成功的實驗,都是對技術極限的重新定義,也是對設計價值的再探索。」多年來的搭檔關係,展現了設計與印刷如何在創意中彼此依存、相輔相成,不僅超越了傳統的職業分工,更啟發了對材料、技術的重新認識。

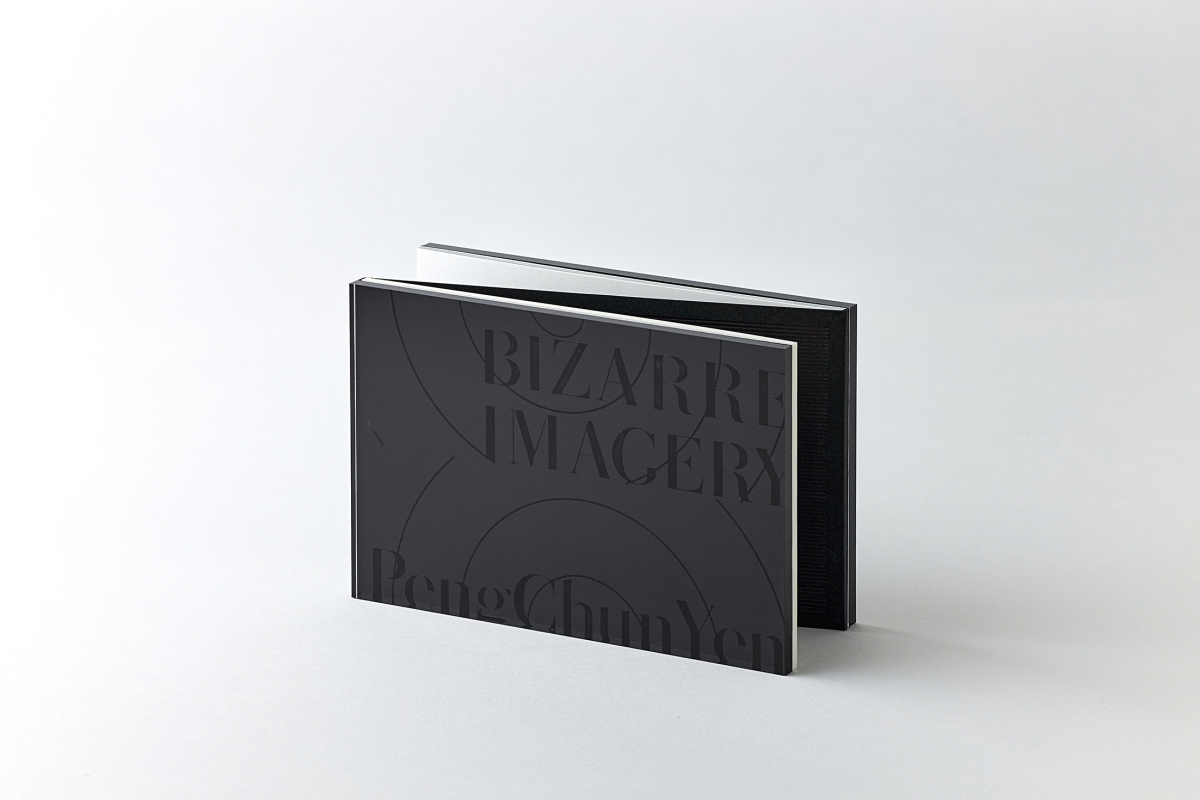

洪彰聯

台中豐原人,設計融合複雜的印刷工藝突破框架,使用繁體中文進行複雜、自由、大膽的設計。作品包括《新活水》、《電影欣賞》雜誌設計、Korner、Pawnshop等視覺設計。曾獲2019年第43屆金鼎獎雜誌類設計獎、2020年台北國際書展金蝶獎書籍設計金獎,2023年入選「AGI 國際平面設計聯盟」。IG@hungchanglien

文|張瑋涵 攝影|趙豫中 圖片提供|恆成紙業

更多精彩內容請見 La Vie 2024/12月號《紙上策展術》