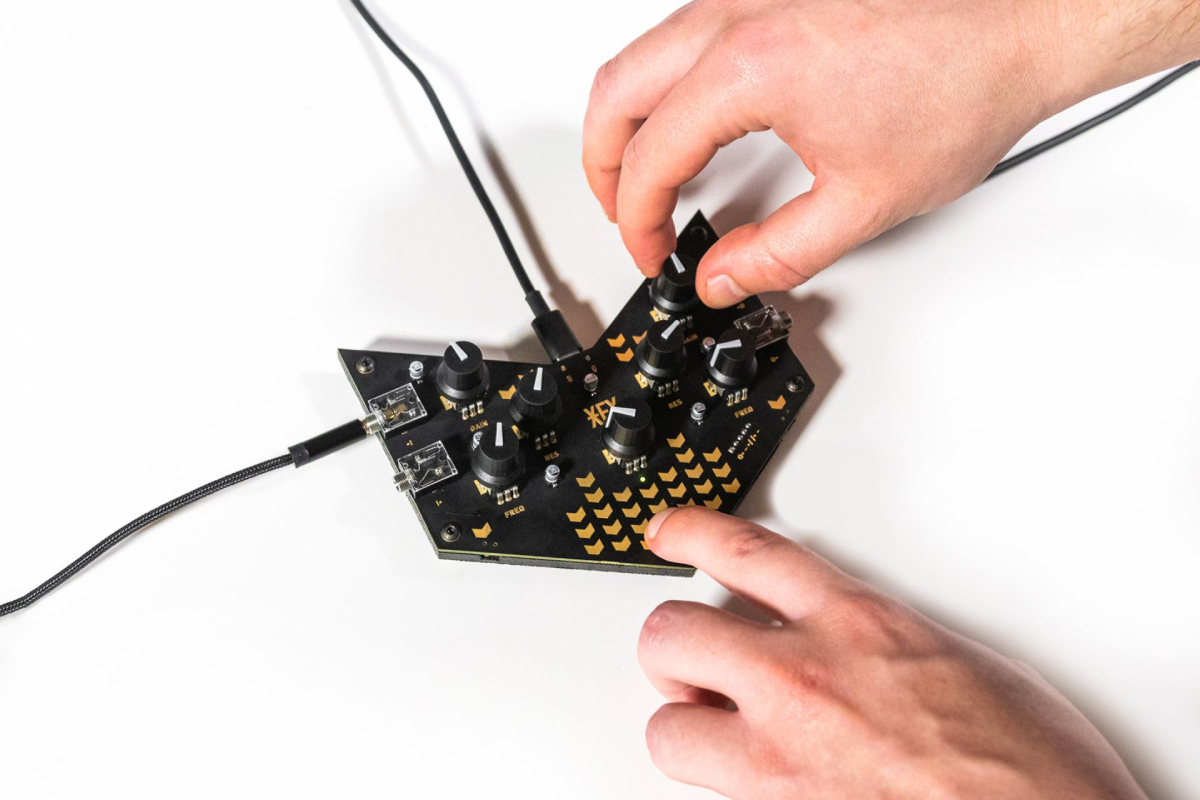

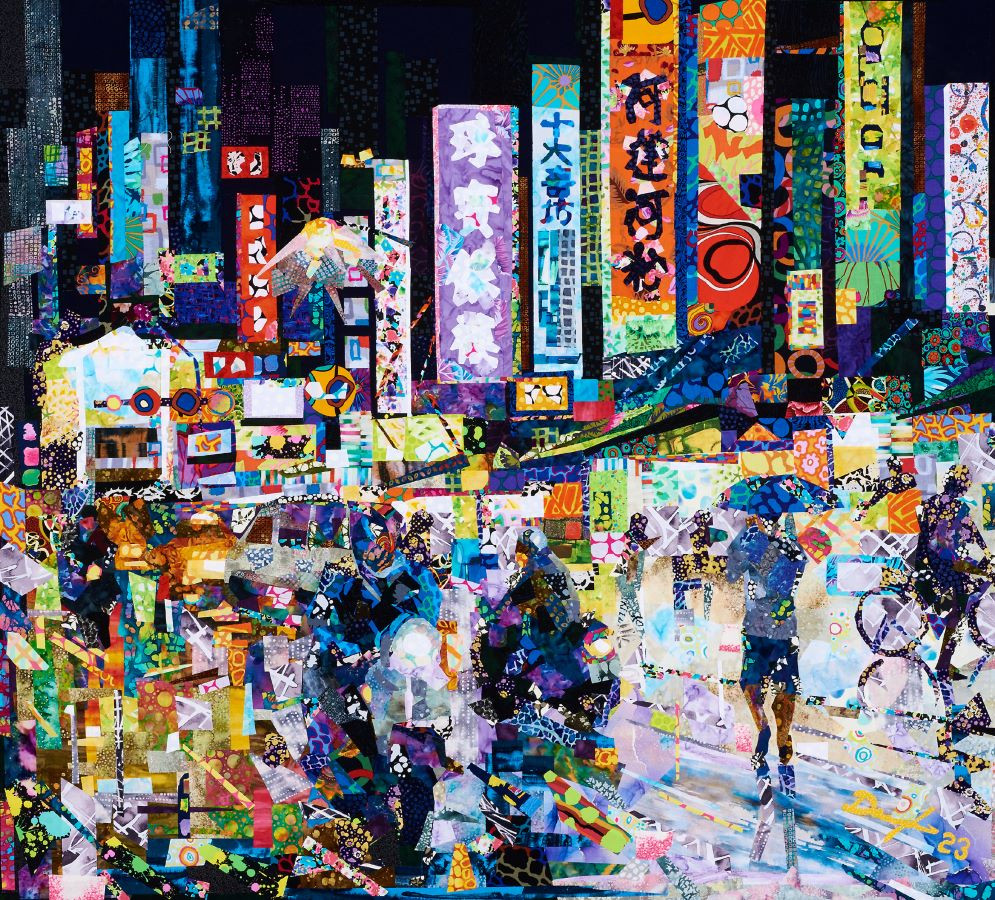

在臺灣,少見以拼布為主要創作形式的男性纖維藝術家,劉棟在三十多年前,展開了他的前衛旅程。他在中年之後投入拼布,持續至今已三十多年,題材十分多元,有過往在美國的生活風景到臺灣的夜市、街景、動物到花卉,皆從豐富的人生閱歷中取材,其中最吸睛搶眼的馬賽克系列,以彩布翻玩解析度所構成的視覺效果,成為他與現場觀者互動交流的觸媒。

遊歷多國的生命養份

劉棟是一個走遍世界的創作者,他的教學足跡遍及歐美、曾於美國多地、法、英、義、日等國展覽,作品受喬治·H·W·布希總統圖書館(George W. Bush Library)、臺中葫蘆墩文化中心等多位私人藏家典藏,並曾於2010年獲得臺中葫蘆墩文化中心編織藝術大賽首獎,2012年榮獲第八屆大墩工藝師殊榮。

在他十五六歲時,從臺灣移居巴西,待了五年,於1968年搬至美國紐約,修讀視覺藝術,曾開過多間中式餐廳、展售古董,他同時也是富含美感的花藝設計師。談起70-80年代在美國生活的那段時光,「當時紐約有很多art gallery,我常去逛,創作靈感就是要多去看別人怎麼做,紐約給我的影響很大。」長年過著三個月回臺灣陪伴父母、九個月待在美國的工作與生活,閒暇之餘在紐約學習金工、雕刻與藝術管理,「這叫做好奇,我看到什麼都想學。」劉棟笑著用臺語說,他很早就開始喜歡動手「搞工藝」(變工藝 pìnn-kang-gē),正是生活於紐約獲得的養分。

在紐約學金工,讓劉棟懂得運用石頭、珠寶拼貼馬賽克作品,80年代開始蒐藏喜歡的設計師印花布料,現從事的拼布藝術卻是他退休後才真正完整投入,且是持續最久的創作,契機源於1990年代某趟回臺,在高雄的新光三越百貨看到拼布教室,裡頭有許多漂亮的花布,但課堂上都是太太和小姐。結果劉棟商請太太報名課程,自己則在旁觀摩,回美國後開始鑽研拼布,沒想到先前蒐藏的花布自此有了舞臺,改變了他後半生的藝術生涯。

花布是顏料,熨斗為畫筆

「這些布就是我的顏料。」劉棟走向牆邊層架,介紹一捲捲來自英國的設計師印花棉布,他最常使用Philip Jacobs、Brandon Mably和Kaffe三位設計師的花布,他們同時也為國際精品品牌設計服飾圖樣。眼前有近一千捲,以顏色作分類,「不像畫家可以混色,我需要透過布料把明暗濃淡堆疊創造出來。」劉棟說起另有儲放他處,總計達五六千捲的花布資料庫,棉質與帶有光澤的蠶絲是他的唯二選擇,原因是只有天然布料耐得住熨斗高溫,堆疊熨燙黏貼布料時,不因過熱而隨布面下的熱熔膠融掉。

每塊布料在使用前,劉棟會先進行重要的準備工作:蕃薯粉入水煮滾後,用來為布料「上漿」,「除為了讓布料稍微硬挺一點,漿過還可避免布的邊緣散開、虛掉。」尤其他擅長以輪刀隨機剪裁花布自由拼貼作品,上過漿的材料讓他更能隨心自在地裁剪各種有機線條。而拼布作品最後的重點步驟,則是使用壓線機,將耐熱、耐老化的透明線細密緊實地以近百萬針縫製於上,讓數層材料更加貼合。創作的起點和收尾,皆注重費工細緻的例行節奏。

拼布創造視覺魔法

紐約寫實藝術家查克·克洛斯(Chuck Close, 1940-2021)是影響劉棟深遠的繆思,克洛斯的巨幅壓克力自畫像,其實是由一格格抽象畫拼組而成,從攝影解析度概念延伸的視覺構成,啟發劉棟運用此馬賽克概念來重新呈現經典名畫,「我用不同的技法,用拼布馬賽克做出有別於原作的印象,熟悉名畫的觀眾一看會有那種surprise。」那份驚喜來自於《蒙娜麗莎的微笑》需眯眼或拉低光線讓微笑浮出,而透過手機相機縮放鏡頭更可體會觀看的趣味。

劉棟至少完成過八件《蒙娜麗莎的微笑》,擔任其藝術經紀的晴山藝術中心主理人陳仁壽說道:「我經常聽他說,雖然做同樣構圖, 但他總會一件超越一件;技法、布料組合都不一樣。」劉棟規劃好尺幅與方格大小,透過電腦稍作畫面拆解後,開始從每小格裡自由裁剪布料來拼貼完成,「但你仔細看,每一格五公分正方,用到的花紋不只一種布,老師用多種花紋修正明暗及冷暖。」陳仁壽補充著,劉棟點頭認同:「每一個格子的處理,都會影響人物的表情。」

「當我加一小塊布,很像畫家調色,也是在加深、多一個筆觸。」至於加哪塊布,劉棟常以輪刀隨性裁剪材料後,運用上了保麗龍與鐵氟龍布的牆面及大頭針來暫時固定以做確認,「我們的眼睛有調色功能,例如把紅跟黃兩塊布並排方格裡,當站至二十公尺遠,會看見方格有橘紅色的效果。」拼布的過程,得有像繪畫的直觀感性,同時得像拼圖、混色時所需的理性判斷。

細膩工藝技法,成就藝術能量

傳統拼布常見以方被、袋包作為呈現形式,劉棟以自由裁剪與重疊拼貼,從靈活的工藝技法交織所思所想,創造獨特讓色彩融合的視覺魔法,常讓人驚喜於眼前的畫面居然是來自拼布!劉棟喜愛透過旅行時拍下的照片、好友所拍攝的照片,來重組畫面靈感,「我不打草稿,所有idea靈感就在我腦袋裡。」對光影和色彩的敏銳度,凝縮了他的生活觀察與人生歷練,讓拼布跳脫工藝,成為特色鮮明的纖維藝術。

描繪芭蕾舞者的後臺風景的作品《Backstage》,人物身形因營造光影細節而創造傳統拼布做不到的立體層次感,乍看是大面積為白色的部份,其實裡頭有許多細節,是不同的花布所拼貼。另幅《Break》,運用黑色底來營造舞者休息氛圍,「光線一定要做得正確。以及需運用『羽化』的視覺感來使主體與背景融合。」劉棟設想光線進來的方向,同時留意反射的角度,好比在下過雨的《南方夜市》為高雄自強路街景,厚達五層布的拼布作品,乍看像幅顏料暈染流動的油彩畫。

技術與多元題材,受海內外藏家喜愛的創新布藝

晴山藝術中心主理人陳仁壽,受到劉棟拼布工藝技術的強度所吸引,在2020年南下拜訪,這幾年,晴山藝術帶著劉棟的作品參展海內外藝博會,「劉棟老師天生對色彩敏感,不輸一個油畫家,懂得把那麼多的花紋布料拼湊在一起。在藝術市場,創作力豐富的藝術收藏其實已不分材質,我們的藏家也都因欣賞老師的細膩技術和創造力而收藏作品。」

畫廊將拼布作品以油畫框內架的方式裱框,更顯當代感,陳仁壽補充,傳統油畫容易因年代久遠出現蜘蛛網狀裂紋,但懸掛在美國博物館的拼布作品,皆有兩三百年的歷史見證,拼布在藏品年限上擁有諸多優點。作為藝術經紀的角色,陳仁壽強調,最重要的是,透過每次機會來提醒、激勵年輕藝術家,劉棟至今每天創作十二至十六個小時的投入強度,是造就精彩藝術的關鍵態度。

「每一天都有新的點子,這樣子才會年輕!」現年七十七歲的劉棟,認為自己的藝術歷程並非依賴才華走到今天,「而是對事物無止盡的好奇心。」數十年如一日,持續精進拼布工藝技術與思維表達,「我從無數的犯錯中學習到一切,我做每一件作品,都會跟自己學到些什麼;曾經是我最弱的部分,現在已成為我的優點。」劉棟如此回應對自己一路走來的解讀,和拼布同在的後半生,解構、重組再堆疊,收入眼底的風景精彩絢爛。

文字 / 黃怜穎

攝影 / PJ Wang