來到「自愛ZIAI」在老房子頂樓的工作室,屋內角落隨處可見被俗稱毛玻璃的壓花玻璃,這是鍾欣穎主要的創作原料。2014年,她開始以鑲嵌玻璃技法重製逐漸被淘汰的壓花玻璃,使得老物有了新生命。

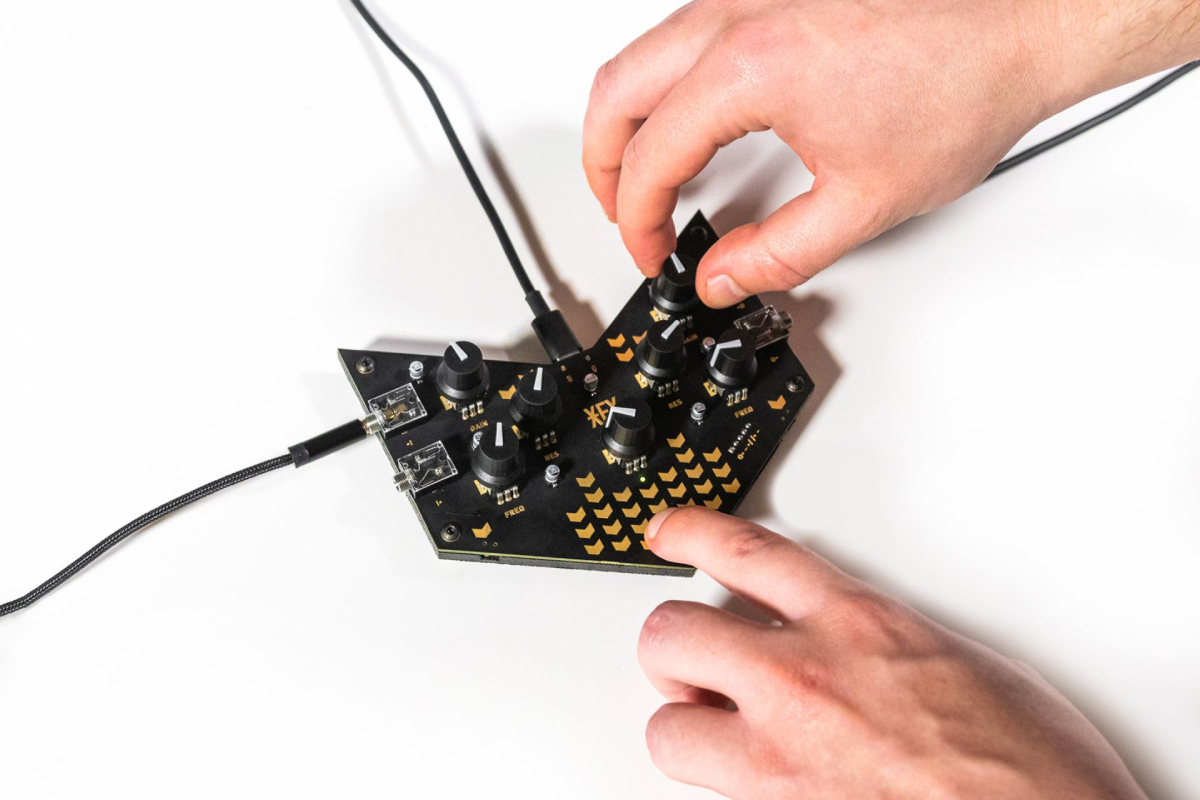

「自愛ZIAI」主理人鍾欣穎說用刀劃過玻璃,切出形狀,是她製作時最偏愛的流程之一,她喜歡過程清脆的聲響。說是切玻璃,但其實沒有一刀直接切開,而是在表面劃出有深度割線後,再用剪鉗夾著,用點巧勁,取下需要的部分。回憶玻璃創作的初期,她還在服裝產業有正職,無法分割工作與創作,兩者之間宛若有道隱形線,兼顧著兩邊,掙扎生計也苦惱不夠時間好好創作。參加市集收到最初的好評回饋,「第一次發現,有人想要購買我的東西,會等我把攤位擺好。」 有人欣賞成為助力,讓她放手切割正職,全心投入品牌的創作。品牌初亮相的作品,是一系列樣貌不同的小房子。

解構重組家的形狀

房子與家的意象,不斷出現於鍾欣穎作品裡,她說:「這些窗花玻璃都曾經在別人的家中,是因為都更、因為搬走、因為重建了,所以遺留下來。我路過,我看到了,有機會把它們留下。」從屋子卸除的老件她視為禮物,用上她喜歡的鑲嵌技法,讓玻璃重回家的位置。

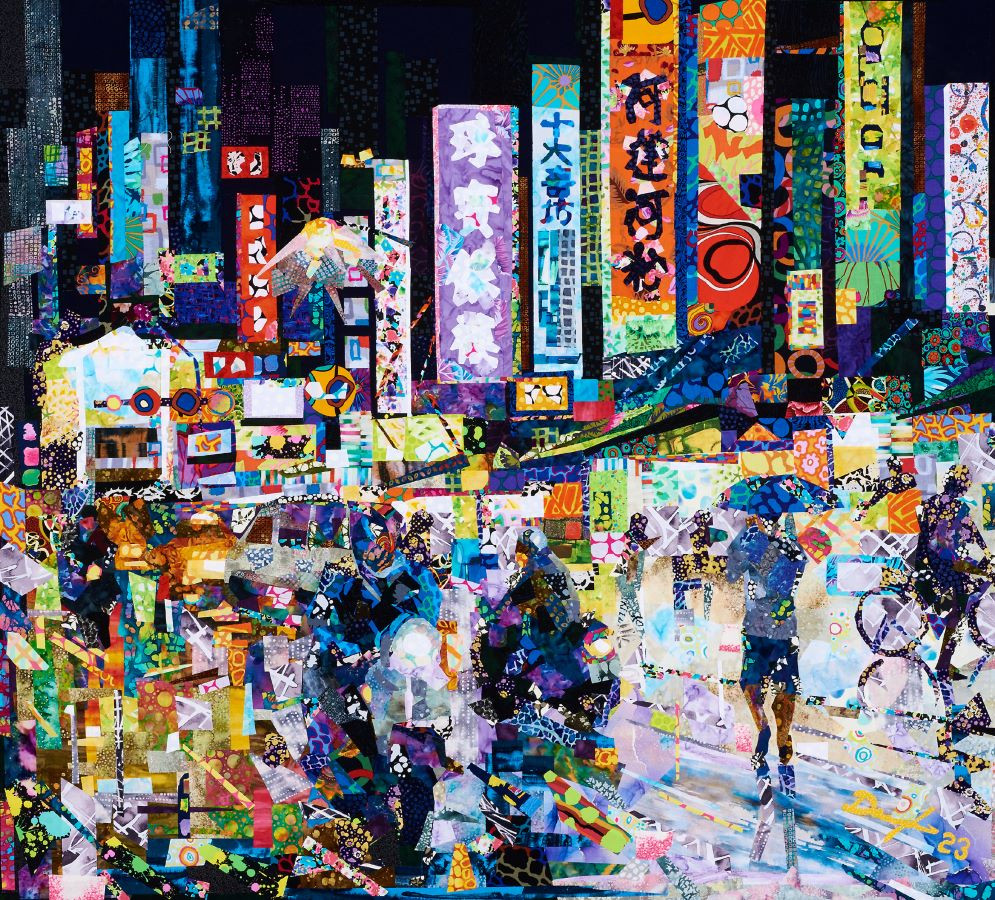

《步登公寓》是鍾欣穎至今做過最大的建築群,也是「自愛ZIAI」參與2020年「13個房間創作藝術節」的聯展作品。為重現過往家庭縮影的創作發想,她選擇臺灣六〇至七〇年代的步登公寓當藍圖,取其多樓梯、鐵花窗、陽台外推和頂樓違建設計成作品外觀。為喚醒大家曾有的共同回憶,卻也苦了自己。「樓梯是慢慢一道道蓋出來,作品很重。焊的過程必須維持水平冷卻時銲錫才不會歪。製作時,我得用身體的柔軟抱著保護,邊做邊找平衡。」 除了使用具識別的海棠壓花玻璃,生鏽鐵件、破碎老磁磚都是鍾欣穎平時搜集而來,聚合舊日符號之作,騷動著大家的兒時記憶。

過往生活對用工藝創作的影響,鍾欣穎提到了父親是汽修科的鈑金老師,暑假時,曾經跟著去到工廠,體驗電焊、氣焊。相較現在鑲嵌玻璃使用的電焊,鈑金使用的器具造成震撼的火光,留給她深刻印象。鍾欣穎高中讀美術科時,有想嘗試裝置作品,於是撿了廢棄鋼筋、腳踏車鍊條,就試著把它們重組成新物件。起頭是自己試了,初學的野心太大,後來還是請父親接手幫忙。雖沒有親自完成,鍾欣穎感受傳承而來的,是喜歡上使用雙手完成想法的主張。

老物與傳統工藝的魅力

從大學時期,鍾欣穎就熱愛路邊撿寶,著迷老物件的獨特美,而壓花玻璃也是當時就開始搜集,在還不確定用途前,抗拒不了喜歡而一片片帶回,倚牆暫放好幾年。直到學習鑲嵌玻璃,創作的需求出現,「那時鑲嵌玻璃的產業很不透明,像快凋零的工藝,壓花玻璃也是,臺灣已經停產了,以前的我不知道怎麼去處理,而我現在已經有了製作技術。不如把兩個快消失的東西重新結合。」

後續,朋友得知她以絕版的老玻璃為題材創作,時常幫她留意。也有不少陌生人主動聯繫,不辭千里送來的也有,無力搬運的也不少。更曾有歇業的玻璃工廠找上門,就問窯爐收不收。各地而來的善意,鍾欣穎回贈鑲嵌玻璃製成的小房子作心意,而工作室的倉庫也成為這些玻璃的中途之家。還能做多少量?她不曾細數,但做一個少一個是殘酷的事實。不過,這幾年壓花玻璃風潮再現,中國產的樣式多且價格低。即便有點心癢,台製的老玻璃是鍾欣穎創作的初衷,她仍堅持用著。

願把時間交付工藝,但不想成為工廠

鍾欣穎對鑲嵌玻璃有本能的好奇心。從何而來?如何做出?她從網路輕易搜尋到歐美、日本創作者的消息,但臺灣的呢?怎麼稀少到沒有資訊。她感受玻璃技法的不透明,直到發現翁義忠老師除了在學校指導選修,也在個人工作室開班,「我很慶幸遇見不藏私的老師,做玻璃很像是她的全部。她每天從火車站騎偉士牌過去工作室,連放假都會在那。」遇上投注終身在玻璃工藝的啟蒙老師,從對方身上學到技術,也傳承了對工藝熱愛的不滅精神。

談工藝一詞,鍾欣穎直覺回應,「那是你願意把生活的一段時間投入的事情,沒有要計較回報。」她說在學習鑲嵌玻璃初期,經常專注到忘了外頭狀態。為往後創作更加自由勤練技術,更說自己在工藝路上的年資還是個孩子。因此,曾婉拒幾年前出版社的書籍邀約。對她而言,成為工藝師是沒有速成途徑,得在時間的火中熟成。

用錫在玻璃畫下愛的記憶

鑲嵌玻璃自古以來,使用錫為接合的材質,兼顧結構與美感。而鍾欣穎多用其中的銲錫技法為多,以焊筆鎔錫為玻璃勻稱筆直地接合。她解釋,錫是無法牢固附著在玻璃上,還有賴於銅箔當媒介。熟悉玻璃、錫和銅之間的合作關係,她更進一步把錫做為畫筆、玻璃當畫布的創作技法。「先用銅箔在玻璃上構圖,銲錫移動作畫,停留越久越有厚度,可以堆疊出立體質感,但也要小心溫度累積導致玻璃破裂。」她拿出剛做完的訂製樣品:狗狗似顏繪的玻璃屋。找她訂製的老客人是一貓一狗的飼主,四年前因貓咪離世而有製作紀念物的念頭,對方怕有忌諱最初還不好說出是要裝骨灰的需求。溝通過程,她主動提出繪圖想法,依著照片勾勒出寵物生前的可愛模樣,焊錫在玻璃留下的線條,彷彿毛孩子仍在眼前飛揚奔跑。增添獨一無二的紀念性。

鍾欣穎願用雙手花時間投注工藝,技法純熟可以隨心所欲地創作,專注對她而言不是難題。最難的是做大量相同的東西,這讓她感覺自己變成了工廠,如現成物的製作機器。她知道自己的極限,與友好的明順玻璃行合作有量化的商品,一方負責切割玻璃、一方負責銲接,共好這塊工藝市場。

堅硬造出柔軟意境

近期,鍾欣穎一家人搬到近山,她觀察屋外地上都是落葉,葉片柔軟、殘破的有機質地,讓她想試著以玻璃製出自然的模樣,也想打破玻璃給人的堅硬形象。「用銅線製作出葉脈的焊接,之間有空再鑲嵌玻璃進去。葉子掉下來是慢慢的過程,不是一次就變成某個狀態。我邊做邊想,感受它們要變成什麼樣子。」

品牌十年來,她習慣不以系列主導創作走向,作品也不僅以用途介紹。理想上,客人依生活場景自定義這些玻璃,讓創作者與使用者共同完成物件的使命。如近年茶席族群漸多,也有客人帶回玻璃器皿後,分享倒放來泡茶的用法。這也是鍾欣穎樂見的現象。

「自愛ZIAI」少有線上販售,是期盼大家能親身感受老物與傳統工藝疊加的細節,而兩者都是常民生活裡的美學,鍾欣穎也始終希望她的作品不是遙不可及,而是讓這些搶救而來的舊日工藝,在此刻的世代再現她們的美麗。

文字 / 王涵葳

攝影 / 一J