在美術館與藝文空間撞見藝術展覽再平常不過,但建築展呢?一座建築如此之大,要將建築師的龐雜概念與作品濃縮進小展間中,側重點勢必有很大不同。現在,日本建築聖地之一的TOTO GALLERY.MA與台灣建築迷的據點忠泰美術館,為你揭開看建築展的門道。

作為建築愛好者的必訪,位於日本東京的TOTO GALLERY.MA由知名衛浴設備企業TOTO於1980年代後期創立。其營運委員不僅有安藤忠雄、妹島和世等建築大師,能在此展出的建築師不是當代重量級人物,便是冉冉新星。畫廊的命名源自日本獨特的「ma-ai/間合い」概念,強調人、時間與空間之間流動的微妙距離感與互動關係,透過精心策劃的展覽,讓觀眾親身體驗建築的深層意義。同樣在台灣,忠泰美術館除了藝術展演,也一直是建築策展的重要推手,致力將國際建築師引介至台灣,共同探討城市發展與未來願景。這兩個空間不僅關注建築專業與建築師成就,更著重建築如何與人產生真實的連結。透過TOTO GALLERY.MA館長筏久美子與忠泰美術館總監黃姍姍的對談,或許能成為你的看展索引。

Q/先請兩位談談自己的背景,以及接觸並進入到建築領域的經歷。

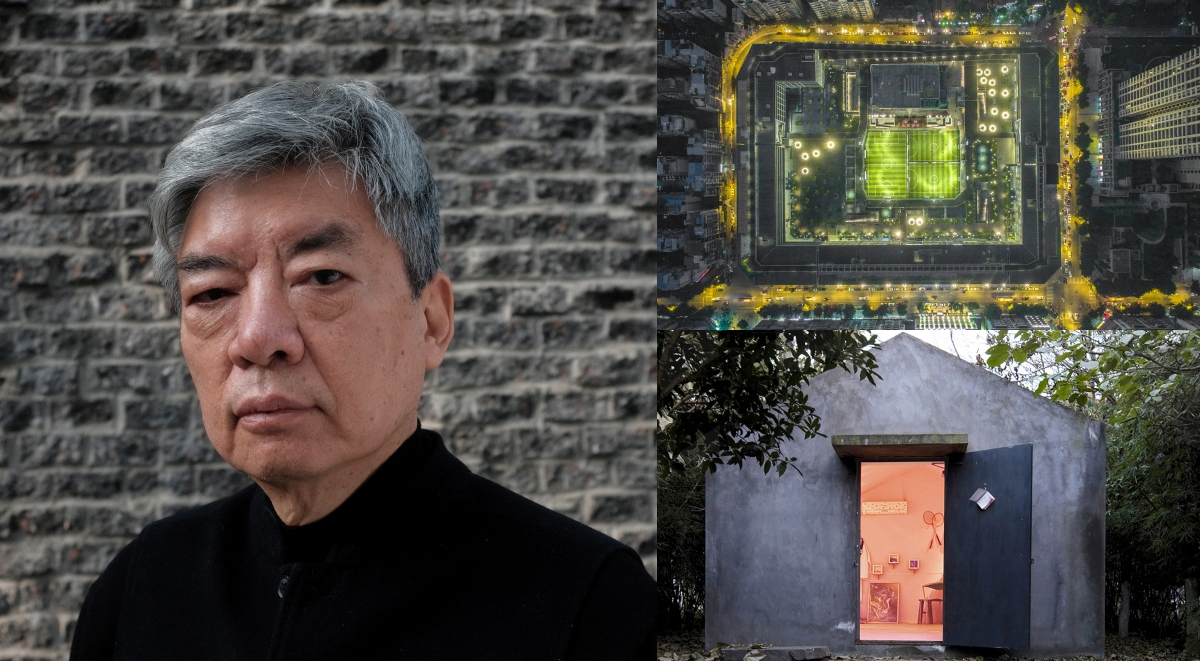

筏久美子

我的第一份工作是在東京海上日動火災保險公司,公司大樓是由師事柯比意的前川國男所設計。每天在這棟美而莊嚴的建築中工作,讓我親身體會到建築如何帶給使用者自豪及感動,因此決定走上建築的道路。覺得TOTO GALLERY.MA的空間就像能劇舞台一樣,空無一物的四方空間中隨著劇情開始充滿人物、樂音,最後又回歸無的寧靜。這種無中生有終歸無的循環,讓我感到建築展的魅力而投身其中。

黃姍姍

我的背景也不是建築專業而是藝術創作。最初感受到建築魅力的經驗,是在法國巴黎的聖母院大教堂及日本奈良的東大寺,被空間和光影震撼,切身感受到建築如何傳遞文字和語言無法描述的寓意和氛圍,也從其魄力中領悟到生而為人的渺小。至於投入建築策展的契機不像筏代表積極,而是順勢而為的從被賦予任務開始。2011年忠泰藝術基金會籌備將森美術館《代謝派未來都市展》巡迴至台北,我當時擔任該展專案,就此開始我的建築策展之路。

Q/請問建築展和大眾更常碰到的藝術展覽,在關注點上有何不同?

筏久美子

建築展本身存在的矛盾點是,「建築」是建造於美術館之外的。有別於藝術展覽的展品,建築展覽中的模型、設計圖、手稿等都只是拿來說明設計用的附屬產物,並非建築的原件。又或如倉俣史朗設計的壽司店「きよ友(KIYOTOMO)」被移至香港M+美術館復原展示,雖喪失原有功能性,但結晶化的空間像是獲得永恆生命,從「何謂建築展覽中的原件」觀點來看極具研究價值。因此我在策展時必須下很多功夫去探討,到底什麼可以代表一個建築?

剛剛提到的東京海上日動大樓在建成約50年後退役、拆除,將由另一位建築師重新改建為全新建築,東大寺也是經歷大火後重建而來的。建築像擁有生命一樣會新陳代謝,而這個機制的運轉是出自人的決定和判斷,即便不是原始的建築仍能持續給予感動。我們的生活周遭都是建築,建築因應社會需求而誕生。我總是在思考如何透過建築展去呈現建築的普遍性,以及它們與人們生活息息相關、饒富意義的面向。

黃姍姍

對忠泰美術館來說,藝術展和建築展缺一不可。藝術展主要探討城市和未來等議題,範圍較廣且多元。建築展則希望觀眾認識建築的文化面和社會面,可以再細分為建築師個展、研究展和跨界合作展3種類型。個展著重於建築師是否有個人的獨特思想,研究展則是重視建築歷史或建築思潮的研究。後者從《代謝派未來都市展》開始,到後來的德國《SOS拯救混凝土之獸!粗獷主義建築展》以及剛結束的《臺灣建築的解嚴世代》展,不僅是介紹建築設計本身,更將焦點放在建築和社會之間的互動關係。和藝術展不同的是,建築並非單一個人的作品,而是經過許多人的努力才得以完成,我希望能藉由展覽讓非建築專業者也能了解到建築的重要性和影響力。

筏久美子

姍姍提到的社會性也是我著重的部分—透過建築師個人對建築的實踐與思考,來詮釋建築是如何依據社會的需求而成立的。我認為觀眾只要能從一個展覽中帶回去一個訊息即可,這點和藝術展一樣,與其動腦理解不如以五感去體驗。透過展品文件勾勒出與自己等身大的建築師形象,進而投射到自身並思考自己會如何反應。

黃姍姍

同感!面對一個展覽時不用一次全部帶回去,只要從中獲得一個共鳴點即可。忠泰也努力透過展覽,讓觀眾知道人人皆有欣賞、感受建築的能力。

Q/近年來多媒體與沉浸式體驗裝置已經成為不少展覽的主流,你們怎麼看?

筏久美子

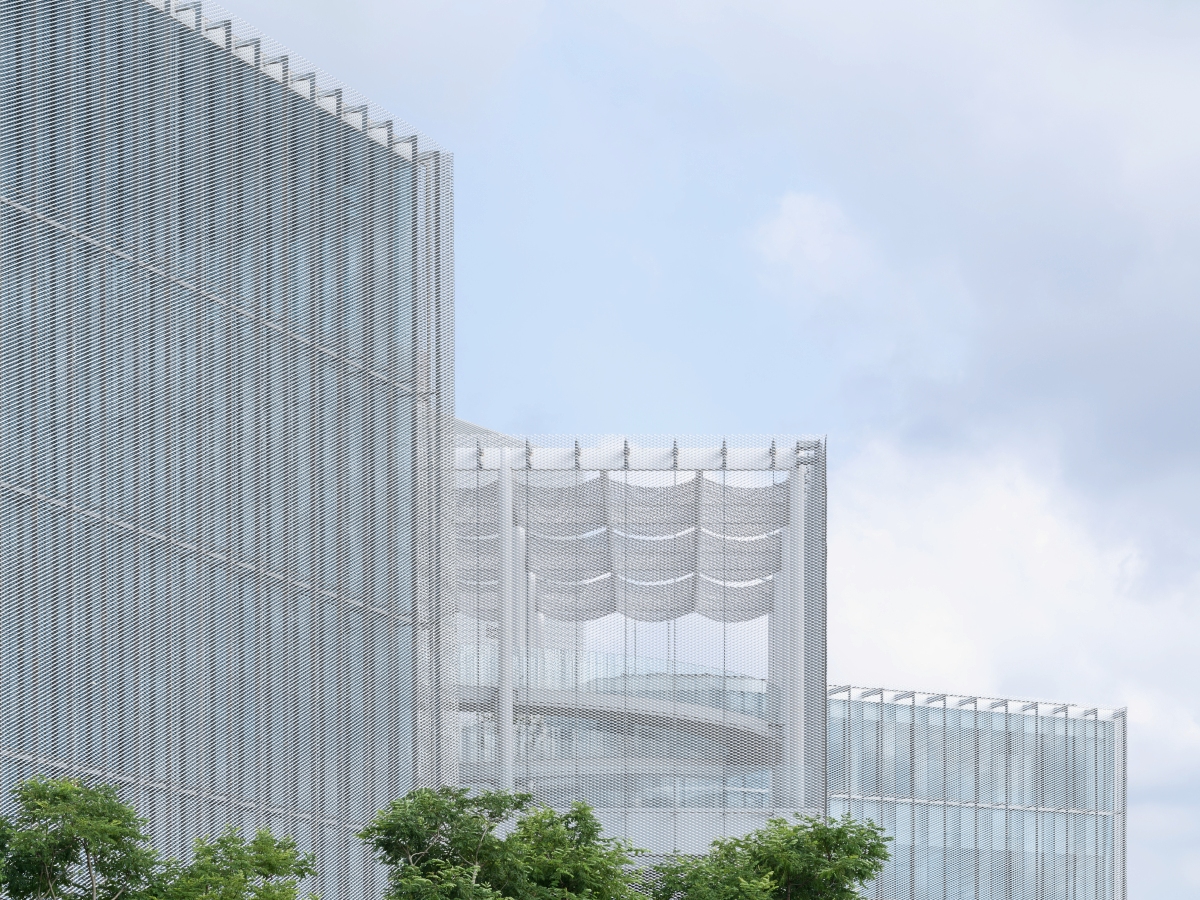

AR、人工智慧等技術可以創造出擬真效果,讓人身歷其境。但不斷追求淺顯易懂的展示手法,讓觀眾處於被動接收的狀態,到底能帶來多少感動呢?相對於這類的速成媒體,我更重視如何在展覽中讓展出者及觀看者能平等地進行對話,藉由真實物件點點滴滴的滲透,慢慢地引發觀者去思考、質疑或反駁。以2023年《dot architects: POLITICS OF LIVING》展為例,建築在創建的過程中會涉及到與社會、文化、經濟及人際關係之間的力學,建築工作室dot architects實驗也實踐建築如何運用這些力學創造出充滿活力的域,讓人們能夠有尊嚴地生活。展覽中再現他們的工作據點空間,也帶進塗鴉、T恤絹印等環節,以實體感受作為主要的展示內容,讓觀者實際體驗活動並進行對話。

黃姍姍

我認為必須根據不同的主題或訴求去思考展示手法。若是一味強調多媒體和科技,有時候會只流於表面。對人類來說,空間本身就是沉浸式的感受方式,科技也早已深入現代生活當中,無法切割。科技深深影響生活方式,也勢必影響建築空間設計,但人的本質並沒有改變,如何設計出因應科技發展,但符合人類需求的空間(感到安全、安定與被接受)才是更重要的。

Q/兩位都與世界各國的建築家團隊有過不少合作,在人選選擇上是否有特別著重的地方?

黃姍姍

在建築師的選擇上,我重視的是個人的思想及論述如何深化和變化。例如這次的《平田晃久建築展─物我交織的臨界》個展,就是著重於他在創作上的變化,以他如何形塑自我理論的過程為展示重點。

筏久美子

我也很重視建築師的變化。例如我辦過3次SANAA的展,前2次以落成後的建物成果和模型為主,第3次則聚焦於設計樣態的變化。經歷東日本大震災後,他們在觀點上從「以環境與建築為主題進行探索」,轉化成「是否是能創造出成為環境的建築」。開始更加知性化、地理性地思考,創造出與大地緊密相連的建築,讓人們不知不覺地被引導進入其中。

Q/兩位能談談對方國家的建築師嗎?很好奇台日交流之下的觀點。

黃姍姍

就個人觀點,我認為日本的建築師在面對地震等天災,或孤獨死、少子化等社會問題時,很懂得去思考如何回應這類生活環境的大幅轉變,而非單純地專注在創意和風格表現上。從建築師和社會的關係、到建築師的社會性角色等,他們會不斷思辨屬於自身的論述,不害怕剖析與面對自身的特點。而這些都是我們想要介紹給台灣觀眾的面向。

筏久美子

同意姍姍的觀察。我認為這可以視為整個亞洲建築圈的潛力。2000年後的金融危機、民族紛爭等變動,對普世的價值觀有很大的衝擊,善惡黑白的判斷也逐漸曖昧。在亞洲,存在著很多在社會變遷中克服困難並生存下來的智慧,應該要深掘並認識這些價值,再將其介紹給歐美。這也讓我們開始著眼於世界主流脈絡之外的體系,例如2012年《STUDIO MUMBAI: PRAXIS》展以及2015年《田中央聯合建築師事務所Live in Place》展等。我也在思考何謂台灣建築的樣貌特徵。例如巴西建築的特色是如叢林般有著植物蓬勃生長的力量,熱帶中的石頭、混凝土建築充滿強烈的生命力。很想知道那份從最接地氣的風土建築,到最先端技術的流派中都存在的台灣性到底是什麼。

黃姍姍

我也一直在想所謂的台灣性是什麼。台灣受到很多外來文化的影響,應該從中擷取吸收了許多養分,同時也遺失或忘卻了某些特質吧。

筏久美子

想起忠泰美術館之前剛結束的《臺灣建築的解嚴世代》展,感覺台灣建築師大量地吸收外部的各種知識,在混和內化後試圖淬鍊出自己的模樣,處於積極創建自我認同的階段。可以強烈感受到其中的掙扎,而這樣正向的積極氛圍讓我倍感期待。

Q/最後,兩個空間近期正在做什麼?

筏久美子

今年是藝廊成立40週年,總共策劃了3檔展覽。首先是《在空間中刻劃出永遠 篠原一男百歲冥誕展》,和丹下健三同世代的篠原致力於住居建築設計,提倡住宅即藝術,影響許多活躍於當代的日本建築師。《1980後的建築師聯展》則包含許多即將在大阪萬博會大放異彩的青壯世代建築師,一窺日本當代建築的樣貌。最後是孟加拉女建築師瑪麗娜.塔巴森(Marina Tabassum)的個展。

黃姍姍

忠泰今年會推出3檔展覽,未來也會持續介紹日本和國際上重要的建築師,包括《平田晃久建築展─物我交織的臨界》是他睽違6年的台灣個展,可以一探他這段時間的轉變歷程。3月《在混沌的世界中建立一點序曲》是邀請新媒體藝術家姚仲涵加上劇場人吳季娟的跨界計畫系列。最後則有建築大師阿爾瓦.阿爾托(Alvar Aalto)展覽,介紹這位來自芬蘭、取法自然的北歐設計之父。

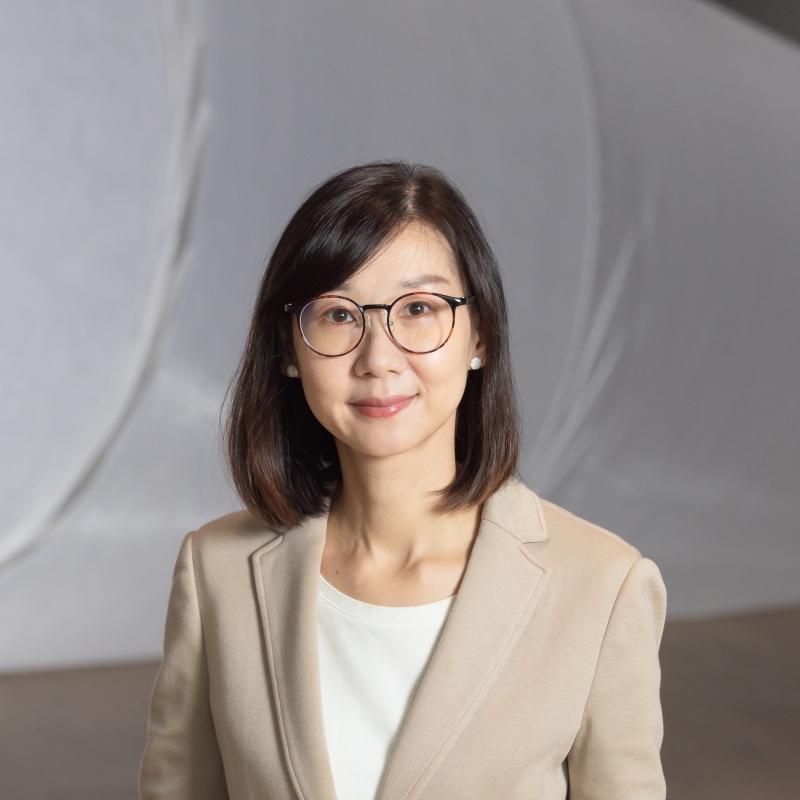

黃姍姍

忠泰美術館總監(忠泰建築文化藝術基金會)。日本國立東京大學文化資源學研究所博士課程修了,同研究所碩士、臺灣國立師範大學美術學系畢業。曾於日本橫濱三年展、森美術館、國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所工作。

筏久美子

TOTO GALLERY.MA館長,致力於透過空間平台讓年輕創作者自由交流、展現思想。TOTO GALLERY.MA是知名衛浴企業為貢獻社會而成立,自1985年10月開館以來,致力於成為能讓建築師自由展現其特性的平台,由建築師自己設計展覽的呈現及內容,充分體現其理念和價值觀。展覽外,自1995年開始與TOTO Publishing合作發行出版品,結合其展覽和講座活動,傳達每位建築師的思考與實踐。

採訪整理|高綺韓 攝影|Nacása & Partners Inc. 圖片提供|TOTO GALLERY.MA、忠泰美術館、忠泰建築文化藝術基金會