《八月三十一日,我在奧斯陸》、《記憶乍響》導演尤沃金提爾(Joachim Trier)推出最新力作《魔女席瑪》(Thelma),橫掃歐美影評。宛如經典恐怖片《魔女嘉莉》遇上《藍色是最溫暖的顏色》的《魔女席瑪》,完美融合了類型電影與驚人的電影美學,不僅代表挪威參加奧斯卡最佳外語片,也勇奪北美各大多個影評人協會年度最佳外語片,是今年春天影迷最不可錯過的佳作。

《魔女席瑪》描述一名從鄉下搬到奧斯陸展開大學新鮮人生活的挪威女孩席瑪,在入學後,與非常美麗的同學安雅產生了深厚友誼。但很快地她發現自己擁有令爸媽畏懼的超能力。在對情慾的不安之中,席瑪對安雅的好感越來越強烈,然而突如其來的神秘事件卻也越來越多,席瑪開始發現她的超能力與家族的悲劇性祕密有關......

導演專訪:尤沃金提爾談《魔女席瑪》

觀眾們已經很熟悉你過去自然寫實的風格,像是《愛重奏》、《八月三十日,我在奧斯陸》以及《記憶乍響》。他們或許會驚訝你拍了一部超能力驚悚片。是什麼讓你做出這個決定的?

坦白說,我一直能拍我想拍的電影,但這次我們選了條奇異的道路走去,想拍一部嶄新的電影。成長時期看的電影總是能夠有把內心的感覺拍出來的影像。我的成長時期看了非常多的安東尼奧尼與柏格曼,但是同時也很喜歡布萊恩狄帕瑪。同時我也非常熱愛大衛柯能堡的《死亡禁地》對於存在的詮釋,對我而言幾乎像是童話故事般,你可以看到非常人性且認同的東西,同時又有點超自然的框架。

《魔女席瑪》的故事是怎麼形成的?

當初我有個關於奧斯陸女巫的點子。我經歷過一個階段,因為我是個電影狂,編劇艾斯基佛格跟我看了很多七零年代義大利邪典電影(Cult Film),我還記得我重看《時空攔截》、《千年血后》等非常視覺性的東西。我記得佛格跟我聊到這些片非常貼近人性,探討道德與焦慮等等的存在性問題,但卻是以類型片的形式。當我們開始構思橋段與場景時,關於角色的種種一直出現,所以席瑪就誕生了。

其實想探討我們很熟悉的兩件事:一個關於成長的故事,像是《記憶乍響》裡的弟弟的角色,另一個是關於寂寞的憂鬱,像是《八月三十一日,我在奧斯陸》。同時,又想加入類型片元素。整個過程很有趣,把我很熟悉的角色為主軸的故事融入想像空間的視覺。

例如觀眾已能一窺的野外與水中身體之畫面,在視覺上你讓本片離開了理性世界的領域,進入噩夢與奇幻的夢境。這樣的探索有什麼心得可以分享?

這是一種解放。這個故事幾乎已經是個神話,關於父女、關於接受命運的無能為力。這種具有神話的色彩在當今挪威電影中很不尋常。對我而言這非常有趣,本片融合了我第一次用寬銀幕電影拍,也首次使用新演員。艾莉哈波有演出經驗,但她並沒有受過專業的演員訓練,而飾演安雅的凱雅威肯斯其實是個音樂人。

哈波詮釋席瑪的情緒時有種痛苦的敏感,成長電影總是如此,何況本片中我們有位喜歡上了同性的女主角,這跟她非常虔誠的宗教成長背景更形成強烈了對比。

這對席瑪而言是個議題,因為父母,她對那種生活方式的批判已經內化。但我想要顯示那種生活方式也是一種純潔美麗的事情。要讓她去接受真正的複雜自己,說來好笑,因為這部電影在後製的時候,我同時也在弄關於挪威作家 Karl Ove Knausgard 解說挪威畫家孟克的紀錄片。孟克就是畫《吶喊》,關於內化、憂慮的畫作。但是他也畫了許多關於美、性感與北歐文化裡愉悅的複雜性與罪惡感東西。孟克處理了許多關於年輕人掌握權力進而了解自己的事情。

這真的有關聯。你可以看到席瑪超自然現象的產生是為了對抗壓迫。

我是希區考克的大粉絲。我喜歡他用心理的兩難當作一個敘事的開始。《艷賊》裡童年時期的驚嚇、《迷魂記》裡的焦慮與罪惡,他總是有辦法玩得起來,我也得到許多啟發。這裡,其實是對身體的焦慮。一個年輕女子在電影的開始就在處理沒來由地癲癇,醫生與科學都無法解釋的東西。我做了很多研究,非癲癇心理性發作(PNES)是真的存在的。雖然沒有超能力的直接證據,但是有非常多心理與生理關於人類身體無法解釋的東西。

當然不可避免的會提到另外的一個靈感:年輕女性與念力都讓人想到史蒂芬金。

對,沒錯。《魔女嘉莉》與《勢如破竹》,它們幾乎就是希臘神話了,當有人試著否定真實的命運,但是總是會在之後碰到。這些都是關於角色為主的故事,他是個很棒很有人性的作家。

我們回到選角上,你為何會做出使用新人當主角的決定?

我這兩個角色大約試鏡試了一千人。當我們見到艾莉,很明顯的可以發現她有不尋常的才華。她融合了成熟與純真,可以勝任一個角色從年輕到成熟的過程。她能捕捉到精髓,也跟角色的年紀相吻合。但最大的疑慮在於她是否能夠應付得了飾演這個角色的壓力。她得與蛇對戲,受水底憋氣的訓練。她其實蠻不想使用替身,還得把癲癇與抽筋演得栩栩如生。我們曾經考慮使用 CGI。我們介紹她一種方式叫 TRE,是一種受創後壓力的釋放,還有自我癲癇急救訓練,是許多士兵會的技巧。她學會一些可以自我控制發生的癲癇。我從沒見過飾演角色可以運用身體到這種程度的演員。

另外說一下凱雅威肯斯,現在是個家喻戶曉的音樂人。她是挪威與美國的混血,住在紐約。也是個非常好的演員。這兩個人之間的氛圍讓整個故事成功。她是那種看起來什麼都應付自如的人。在壓力最大的時候,她總能讓大家安定下來。她真的很酷。

可以分享一下如何指導演員的?如何準備,找到劇本與自由發揮的平衡?

拍攝一部超能力驚悚片時,我想:「我能帶來什麼原創的東西?」──答案就是試著去做一些更細膩更深刻的角色刻畫。即使有了可以往前進的故事,我也會為故事留個開闊的空間,讓演員可以試著去成就一些事情。即使有完整的劇本,我們還是替許多場戲辦了工作坊,於是在拍攝之前,我們又完成了另一版劇本。因為我想在拍攝期間再試試其他可能,拍完按照規劃的鏡頭後,我們會再拍幾個非正式的鏡頭,讓演員們可以探索不同的表演,我把這稱為「爵士鏡頭」──用即興產生的吉光片羽創造空間。這部片中,主角經歷了非常精準且驚駭的場景,有時候非常焦慮與害怕。我們事實上有一些方法與儀式讓艾莉進入那種緊張的狀態。她能給出如此棒的演出就是因為她能進入那個狀態,然後試圖征服那個狀態,以達到強烈的內在衝突。她在演出時暴露自己情緒的表現非常勇敢。

你提到這是你第一次用寬銀幕拍,為什麼會有這個決定?經驗如何?

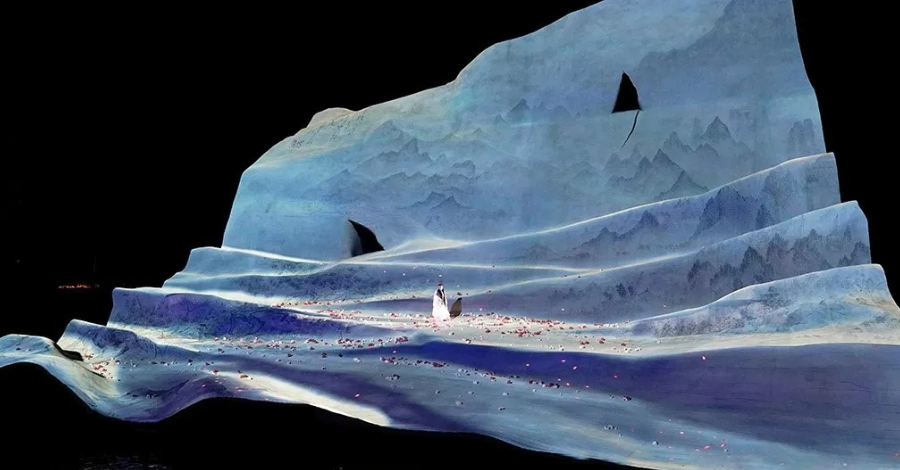

我這次繼續跟之前三部電影的攝影師雅各伊萊合作,這次我們想要試點新的。我依舊喜歡去電影院看電影。我愛大銀幕。我總覺得在那偌大的銀幕上,小小的角色在正中央會是個很有趣的觀點,這就是席瑪擁有的力量。

在《魔女席瑪》裡,你似乎也很喜歡更原始的東西,特別對於風景的擁抱,這尤其在寬銀幕上更為明顯。關於這方面有什麼能分享的嗎?

在挪威童話故事的傳統,19 世紀中葉有個大哥德時期、丹麥則有安徒生童話,北歐神話多是關於人與大自然的關係。《魔女席瑪》有鳥、蛇、風與海的景象,同時也有挪威北方原住民閃族的文化。我想要更強調與對比都會和大自然的反差,比我之前的電影都還要明顯。我們得往北走去找那些大雪與冰湖,同時也得去挪威西部勘海邊的場景,試著去捕捉一些可以替故事增添情緒的畫面。我是個城市的小孩、跳街舞聽龐克穿黑色牛仔褲長大的。對我個人來說,這是趟進入斯堪地那維亞神話的旅程。挪威人有注意到:「老天,尤沃金去森林裡拍大自然!」這感覺非常不尋常。

About│尤沃金提爾

尤沃金提爾(Joachim Trier)的作品不但受國際評論讚賞,更獲獎連連,如《愛重奏》(2006)、《八月三十一日,我在奧斯陸》(2011),兩部片都與編劇艾斯基佛格合作,也都被邀請到世界重要影展並獲得獎項肯定,像是坎城、日舞、多倫多、卡羅維瓦利、哥德堡、米蘭與伊斯坦堡影展等。被譽為『影像的超級天才』,提爾在 2013 年被紐約時報選為 20 名值得注意的新秀導演。2015 年提爾的第 3 部長片《記憶乍響》是他的第一部英語發音電影,由影后伊莎貝雨蓓和奧斯卡最佳男主角提名傑西艾森柏格共同主演,也首度入圍坎城影展競賽片。《魔女席瑪》是他與佛格的最新合作,也是他的第 4 部長片,同時第二度代表挪威角逐奧斯卡最佳外語片。

劇情介紹

大雪斑斑的枯森林,一個小女孩呆若木雞的站在一隻小鹿旁,父親在後準備用獵槍瞄準,只是槍瞄準的是小女孩。只是短短的一瞬間,父親遲疑了一下就把槍移開了。多年後,席瑪搬去奧斯陸讀大學。表面上,她跟其他的同學一樣:敏感、弱勢、剛剛面對大人世界的五光十色。 在鄉下接受信仰虔誠的父母嚴格扶養的她,面對大學生活的種種,彷彿破繭而出。有天她在圖書館溫書時癲癇發作,還引發一群黑鳥衝撞窗戶,此時,一位非常美麗的同學安雅救了她。

這件事讓兩個女生之間的友誼蔓延開來。雖然席瑪的爸媽時時電話查勤,但她的人生已開始鬆綁。對安雅的情感與性慾的覺醒感到害怕的她,開始面對宗教教義的痛苦,也開始有種種怪事發生:做了關於蛇的春夢、癲癇持續的發作中...。每當她跟安雅的友誼更加深入,席瑪想真正做自己的慾望就更加強烈。為了找尋原因,她求助於醫院的幫忙,診斷出是非癲癇心理性發作,一種自古以來讓人們以為是女巫的症狀。之後她還發現了家族內不可告人的秘密、也有了關於命運不可逆轉的領悟,卻在此時,安雅謎樣般地失蹤了......

席瑪知道自己必須回到那曾經綑住她的家,並面對那難以面對的真相以及駭人超能力的後果。

via / 鏡象電影