讓光線來做設計!享譽國際的華裔建築大師貝聿銘,其擅於利用幾何線條、光線與玻璃折射的創作手法,讓原先方正冰冷的建築融合自然意象,使空間呈現萬千變化。如今這位被譽為「現代建築主義最後大師」,在5月17日與世長辭,享壽102歲,傳奇一生正式畫下句點。儘管巨擘殞落,然而其60載建築生涯也留下無數經典傑作,像是台中東海大學路思義教堂、法國羅浮宮玻璃金字塔、美國華盛頓國家博物館東館((East Building of the National Gallery of Art))、日本美秀美術館到蘇州博物館,作品足跡遍布全球的貝聿銘,其所寫下的建築詩篇,將永世讓人緬懷追憶。

「幾何學魔術師」轉捩點 美國國家大氣研究中心

貝聿銘早期建築風格受到以鋼和玻璃結構聞名的德國建築大師密斯凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)影響,然而他不像密斯以玻璃為主要建材,而是採用混凝土,並極為注重光影。談及其建築生涯的轉捩點,則要屬他為美國科羅拉多州博爾德市設計,由雕刻式幾何學構成的國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research)。由於研究中心位處洛磯山脈,若刻意蓋一座摩登建築不免顯得滑稽詭異,為此他深入巖穴生活的印地安人遺址,發現以山岩砌築的塔形建物,在群山中不僅不顯渺小之感,更有融合一體的感受,因此激發了他打造國家大氣研究中心設計靈感。

法國羅浮宮玻璃金字塔

若談起貝聿銘建築創作的關鍵字,三角幾何絕對名列前茅,舉凡巴黎羅浮宮那明亮剔透的玻璃金字塔,或者依循三角形結構組合而成的香港中銀大廈,在貝聿銘眼中充滿動感態像的「三角形」,成了他最標誌的建築語言。

在1989年落成的法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔(Musee du Louvre,Louvre pyramid)則可被視為貝式建築完美體現,透明的玻璃幕牆以及下方倒金字三角的中庭手法,為建築物贏得優良採光,同時讓光線在空間中穿梭,塑造詩意空間。走一趟羅浮宮,這些散落的三角通透金字體,居中心位置的大金字塔高21公尺,一旁則有三個5公尺的小金字塔相伴,再加上7個三角形水池,平面與立體造型交錯,營造出和諧又具韻律流動的美感,當陽光直射所反射而出的光芒,以理性與感性兼具姿態示人,抹去了現代主義建築給人一貫的單調和冷漠感。

「我愛光,就是喜愛光明﹐光使我充滿活力」

縱使今日羅浮宮已與這些玻璃金字塔畫上等話,然而一開始此項設計卻不得巴黎人的心,質疑「前衛」設計破壞羅浮宮古典之美,好在最終落成後解了巴黎人的疑慮,重新贏回評價。玻璃金字塔以全透明玻璃及鐵材建成,主要用作入口和前廳天窗,塔內有一個完全反轉的金字塔,將日光反射至地下,讓原先昏暗的地下室空間有了生機。

華盛頓國家美術館東館

位於美國華盛頓的國家美術館東館(East Building of the National Gallery of Art),在1978年正式落成,貝聿銘在當時即採用三角形設計,而其廣場一系列高度從11.3英尺到6.3英尺不等的五座不對稱玻璃金字塔,也讓向來被視為白色方盒子的莊嚴美術館,增添一絲趣味,造型新穎獨特的三角狀建築,醒目卻又能完美融入周邊環境,被視為美國1970年代最成功的建築之一,當然,有好的迴響自然也有反面聲浪,有不少藝術家抱怨,走訪美術館的民眾最終目的不是看創作,而是要來體驗大師所構築的藝術殿堂空間,似乎有些本末倒置。

台中路思義教堂 雙手合一歷久彌新

除了羅浮宮玻璃金字塔外,台灣人最為熟悉的貝聿銘建築大作,則要屬台中東海大學路思義教堂。1953年時他受美國紐約中國基督教大學聯合董事會邀請,來台勘察東海大學校地及校園規劃,開啟了他與東方建築的關係。

於1963年落成的路思義教堂,由貝聿銘與建築師陳其寬共同參與設計,是他在亞洲首個建築大作。他以現代主義風格作為主要的設計概念,取東方「雙手合十」之祈禱意像來詮釋西方宗教建築,掌部略張開所形成的三角形,運用當時流行的雙曲面薄殼結構,來表現教堂外觀。為了增加室內採光,教堂四片曲面完全分離,以類似倒置船底的概念來規劃;屋脊的部分則是採分開設計,抬頭望向屋頂時,光線從天窗透下,具有「一線天」意涵。

東海大學路思義教堂是貝聿銘在台唯一親自設計之作,其餘八里焚化廠、新竹市焚化廠與淡水天境360,皆為其建築事務所團隊所設計。

蘇州博物館

無論走了多遠,究會回到故鄉,如果這句話適用於中國的現代建築上,那麼也就能解釋建築大師貝聿銘在家鄉最後之作,獻給最鍾愛、那暱稱為「小女兒」的蘇州博物館。置於院落之間,屬於東方思維的慢空間正在建築裡蘊釀。結合蘇州建築風格的蘇州博物館,由貝聿銘設計的新館「中而新、蘇而新」,打造出非常蘇州且國際式的建築風貌,將蘇州的獨特性與唯一性做了完美註解。

「不高、不大、不突出」,抹去現代建築的霸氣,貝聿銘以幾何結構、硬朗而明快的線條,沖淡了蘇州的婉約,借用白牆灰邊的經典印象、石與水、竹林等意境堆疊、移步自然的庭園之景,打造出與周遭環境一起呼吸,簡單雋永的美境。另外,在外圍沙地上所放置的諸多三角形岩石,則像極了金字塔的自然形態版。它們既可以被看作是對「假山」的重新演繹,也可以解釋為「真山」的象徵,它們和館中種植的酷似盆景的真樹一樣,表演了一幕亦真亦幻、融現代主義設計和傳統繪畫意境為一體的精彩戲劇。

日本滋賀MIHO美秀美術館

「我深深相信,光線正是一座建築成功與否的關鍵。」就像是詩人陶淵明筆下所形容的桃花源,位於日本滋賀縣甲賀市的美秀美術館(MIHO Musuem),是貝聿銘晚年的代表作,80%建築部分都埋藏在地下,而地面上的建物外貌與周邊保護區自然景色融為一體,使整個建築呈現出壯闊山脈般的氣勢。

他運用精緻洗鍊的幾何造型、借景造園,將博物館打造成了一座名副其實的「地上桃花源」。穿過呈美麗弧線的枝櫻隧道後,美術館入口同樣由許多大小不同的正方形和三角形交替構成,隨後踏入館內,即被三角菱形玻璃窗頂灑落的光線與米白色石灰岩牆壁所包圍,詩情畫意氛圍的確讓人有置身仙境般的感受。

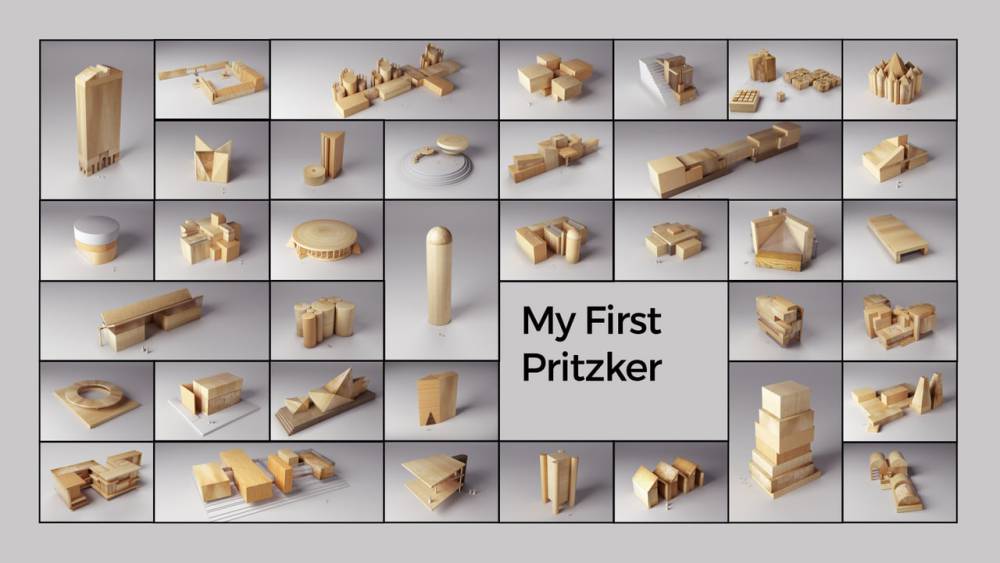

回顧大師建築生涯,締造多幢經典公共文化建築外,更在1983年獲頒建築界最高榮譽普立茲克獎(Pritzker Architecture Prize),是20世紀最偉大的建築師之一。他在1960年成立貝聿銘夥伴建築事務所(I.M. Pei & Associates),1965年更名為貝聿銘合夥建築事務所(I.M. Pei & Partners),2008完工的卡達伊斯蘭藝術博物館(Museum of Islamic Art)是其封山之作。

「沒有人能永遠風光﹐但建築是悠久的。 任何名份都會隨時間流逝﹐真正留下來的只是好建築的本。」貝聿銘。

via Wikipedia、蘇州美術館、美秀美術館、東海大學