「I can show you the world」當熟悉動聽旋律再度於大銀幕上響起,那一秒彷彿我們也跟著乘坐魔毯的兩位主角,穿梭在《阿拉丁》(Aladdin)裡充滿魔幻異國色彩的阿格拉巴(Agrabah)空中,閃爍星空、被月光映照發亮的湖水與夜晚市集裡的嘈雜人群,真人版《阿拉丁》重新喚起了我們兒時對童話世界的想像。

在迪士尼與導演蓋瑞奇(Guy Ritchie)施展電影魔法下,大家熟悉的阿拉丁、茉莉公主、猴子阿布、賈方、魔毯與神燈精靈一一現身,三個願望、飛天盾地到夜裡環遊世界等經典場面,通通以頂尖特效手法演繹,帶來比動畫更瑰麗的視覺感受。1992年動畫版本珠玉在前,出任真人版導演重責的蓋瑞奇壓力自然不小,剛如何保留經典又維持其「蓋式風格」一貫暢快明亮節奏,要拿捏得宜勢必下不少功夫。若你熟悉蓋式影像美學,那勢必對開場,阿拉丁與茉莉穿梭在市集小巷裡躲避追逐的風格不陌生,類一鏡到底加上街頭追逐手法不僅從過往作品《福爾摩斯》系列、《紳士密令》傳承下來,更讓真人版《阿拉丁》多了幾分冒險精神。

而這一氣呵成的奔馳橋段,除了帶出阿拉丁與茉莉的緣分外,更通過鏡頭顯示了虛構的阿拉伯城市阿格巴拉面貌,只不過最初該如何描繪並彰顯其特色,則著實考驗美術場景設計師Gemma Jackson,畢竟這「極東之地」縱然不屬於於世上任一角落,但在每個人腦海中卻又是那麼歷歷在目。

阿格巴拉海港城市日常

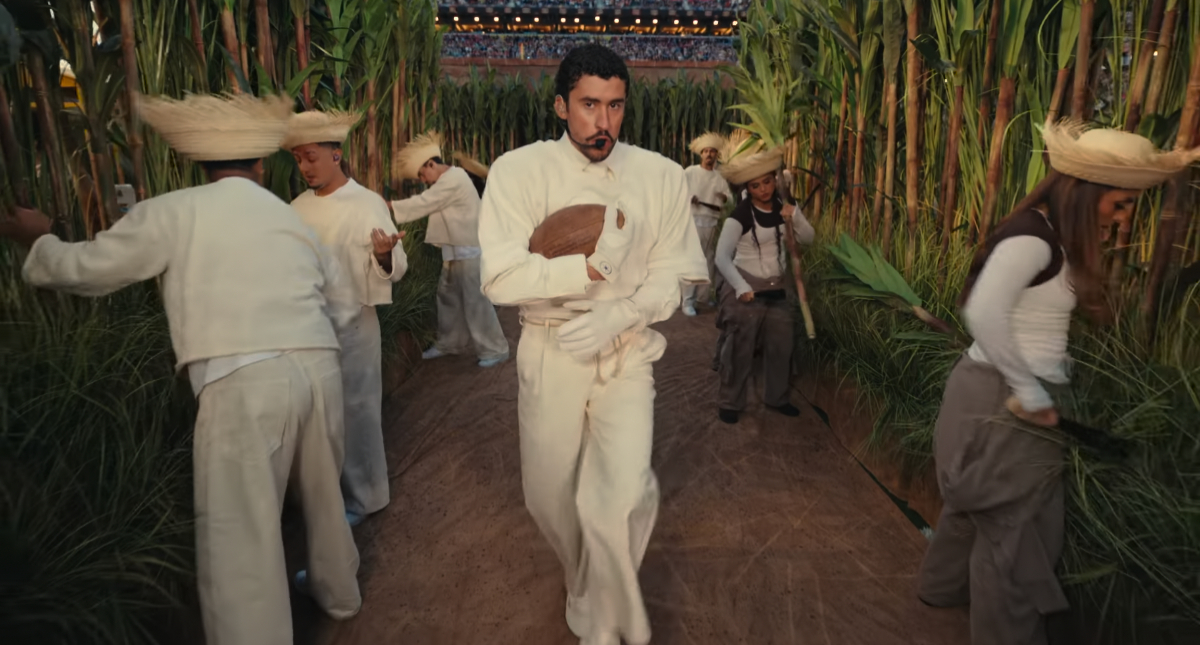

曾操刀過《冰與火之歌:權力遊戲》場景設計的Gemma Jackson,此次從摩洛哥、緬甸等國度汲取靈感,因此我們能看見兩人在充斥北非摩洛哥馬拉喀什市集風格的巷弄中奔跑,從水果攤、肉販、皮革染坊到尋常人家庭院,她盡力塑造一座城市的日常風情,而以大地色系為主色調的阿格拉巴,自然要用些繽紛飽和色彩來點綴,粉紅玫瑰花瓣、多彩香料粉末以及路人們身上亮彩的衣裳,都讓畫面更為鮮艷動人。

由於阿格拉巴東面是沙丘,西面迎海,更是繁榮的貿易海港,Jackson將它比喻成為另一個納米比亞,面向大海的寬闊性讓阿格拉巴成了具生機的海洋城市,「因此你可以看見劇中的茉莉,極具世界觀與視野」,城市海納包容的特性與人物性格連結,讓茉莉不甘只做一位花瓶公主。

阿格巴拉皇宮

除了日常街景外,另一個重要場景則是阿格巴拉皇宮,儘管摩洛哥作為電影重要靈感來源,然而Jackson卻不願意將城市意象趨於單一化,因此在皇宮設計上,她借鑑了緬甸一處漆著金黃色彩的木造修道院,隨著歲月流逝,建物留下了與時間消磨的痕跡,她認為這正是皇宮所需要的。隨後團隊揉入拜占庭建築風格與土耳其伊茲尼克、波斯、印度等各異風情裝飾品,最終成就出滿載金碧輝煌氣息的宮殿,對於混搭設計風格,她表示:「若只是一味地模仿某個空間風格,反而會變得無趣。」。

阿拉丁塔樓

有別於氣派皇室,被阿拉丁稱作秘密基地的塔樓居所,則多了分幻想成分。當他帶著茉莉回到住所,原先空曠一物的空間,在他輕輕一拉繩索後,一張漂亮的手繪地毯形成遮蔽的天棚,光線穿梭破裂的孔洞形成一絲光雨,如此景象也讓看慣華麗景致的茉莉留下深刻印象,對Jackson來說,與遙遙相望皇宮形成強烈對比的阿拉丁住所,是劇中最具創造力也最神秘的地方。

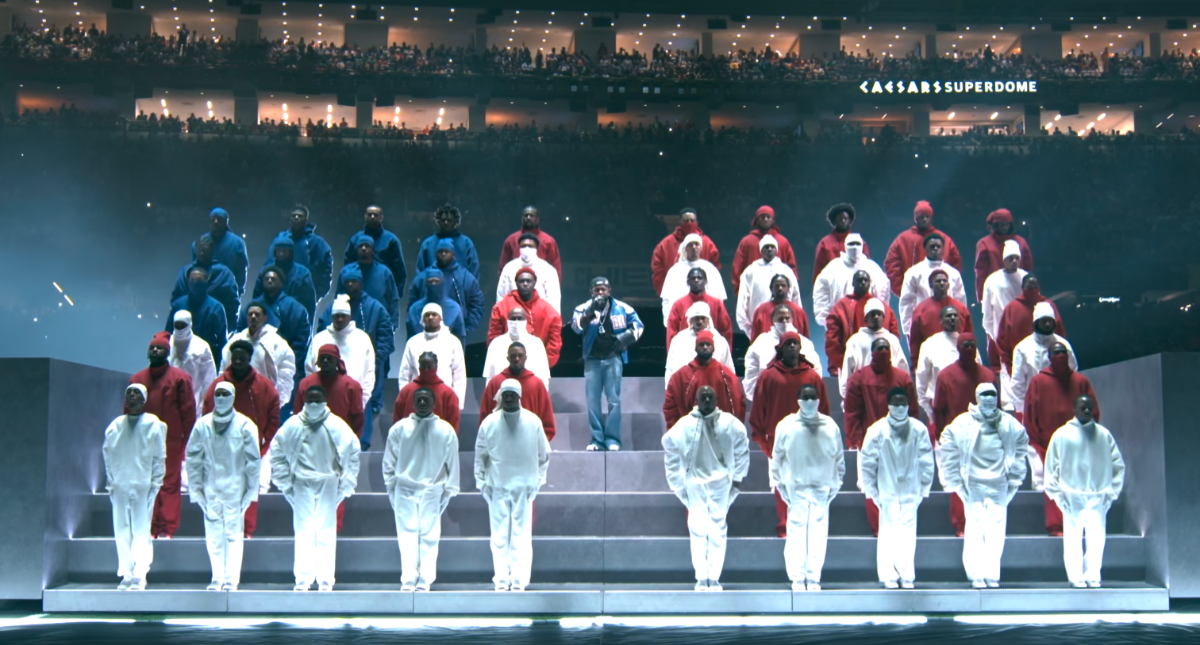

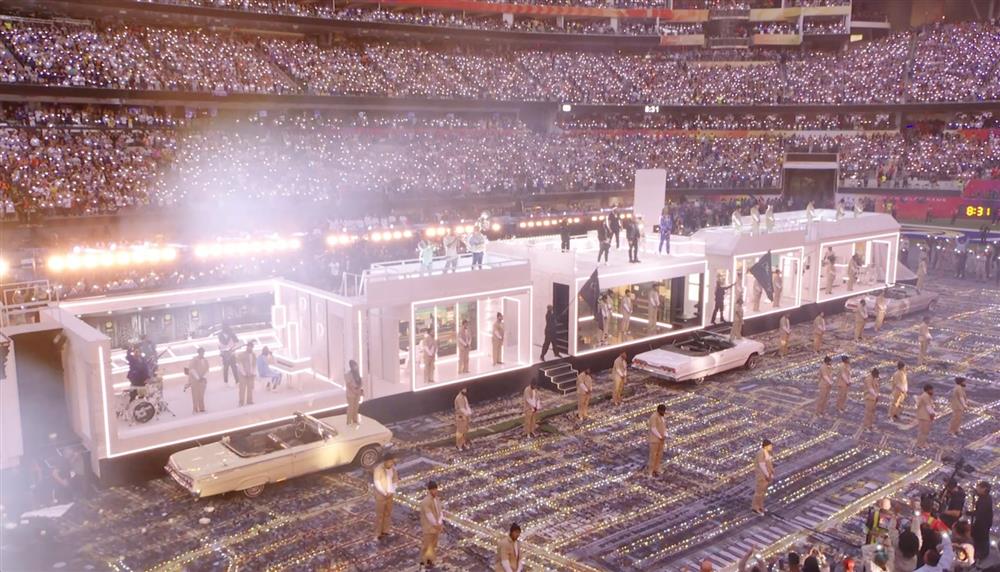

阿里王子豪華遊行

作為《阿拉丁》裡最澎湃的場景,當屬阿拉丁在神燈精靈幫助下成為人模人樣的阿里王子時,震耳欲聾的歌曲「Prince Ali」搭配陣容浩大的遊行隊伍,讓人光看就莞爾愉悅。遊行隊伍靈感參考自倫敦諾丁山狂歡節(Notting Hill Carnival)、拉斯維加斯嘉年華遊行(Las Vegas carnaval parades)以及巴西里約嘉年華(Carnival in Rio de Janeiro)等節慶,團隊先後花了四天拍攝,動員了上千名臨演、舞者與3.7萬朵鮮花,成就出一場似「寶萊塢」電影式的奢華。

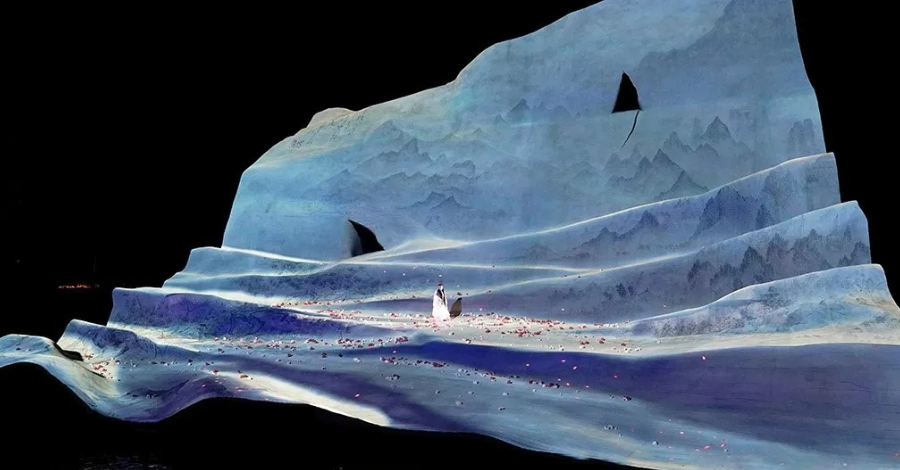

飛天魔毯時刻

《阿拉丁》最經典也最為人津津樂道的橋段,非屬阿拉丁帶著茉莉搭上魔毯,馳騁於空中的場景,儘管現實世界沒有飛天魔毯,然而為了添加真實性,兩位演員確實搭上了機械式魔毯,並搭著人造風力,好讓反應不會顯得太過虛假。

via 迪士尼影業、 Collider、IndieWire、EW