近年拍賣界吹起「趙無極熱潮」,只要是他的畫作,幾乎無一不創天價售出。雖擅長油畫,但版畫從來就不是趙無極藝術創作的附屬品,早在1953年趙無極就曾於瑞士Berne的Galerie Klipstein 舉辦過「版畫創作」個展,往後的近30年期間多次在美國、南斯拉夫、法國、義大利佛、比利時、盧森堡、德國等地舉辦過獨立版畫展。1980年2月,趙無極在台北版畫家畫廊舉行版畫個展,那是他首度在台灣舉辦的個展。

時至今日,趙無極的版畫作品早已獲得世界各地藏家肯定,每年不時在倫敦、紐約、東京、巴黎、北京、香港等地的博覽會或拍賣會交易,成為另類流通廣泛的「藝術貨幣」。而趙氏早年的「克利時期」、「甲骨文時期」、「狂草時期」三個時期的版畫作品也橫掃國際間各大拍賣場,創下許多佳績。像是其甲骨文時期經典之作《銀河-09.11.1956》,則預計在佳士得(Christie’s) 2019上海秋季拍賣亮相,展現東方哲學中時間與空間為一體的宇宙觀,也被看好可望以上看新台幣3億的價值拍出。

趙無極的版畫到底有何特別之處?也許大家對版畫的印象就是個輸出的複製品,不同於大多數已成名的畫家,趙無極堅持每張版畫都是一個新的創作,而不是草草拿張油畫複製輸出大量販售。或許是家境富裕使然,讓這位及天才與努力於一身的公子哥可以無後顧之憂的用料,並掌握每張版畫的質量,不管是紙質還是顏料,過了一甲子的作品雖然多了點歲月感,卻還是能明顯看見那清晰的紋理與飽和的色澤!

2019年9月13日至10月20日,台南飛石樓的《趙無極早期版畫作品展》將展出趙無極「克利時期」、「甲骨文時期」、「狂草時期」三個堪稱趙氏巔峰時期的版畫作品,帶領民眾進入趙無極無邊無際的版畫世界。

展出作品亮點

「 我覺得他的油畫和石版畫十分迷人,使我同時想起克利繪畫的神秘和倪瓚山水的簡練,我可以毫不誇張地說,趙無極是歐洲畫壇當今最偉大的藝術家之一。」—貝聿銘,寫在1980年紐約Pierre Matisse畫廊,第一次舉辦趙無極個展圖錄上序言。

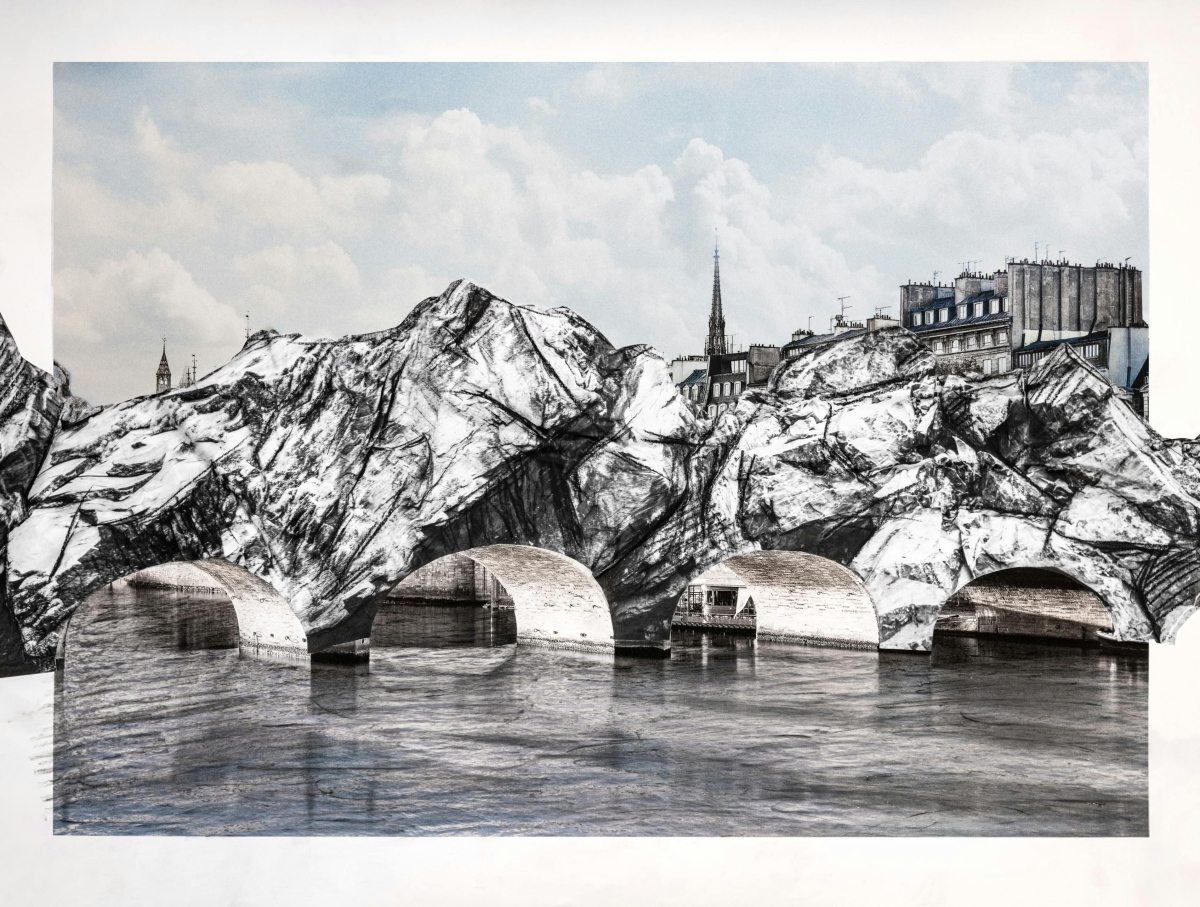

看完這張1951年「克利時期」的版畫作品《山與日》,完全可以理解為何貝律銘對老友趙無極給出了如此之高的評價!

《Vol d’oiseaux》(飛鳥)這幅版畫創作於1954年,取材自遠古金文的符號,畫面中群鳥漫飛,神秘而深邃,充滿浪漫情調與詩意,猶如一篇紀年記事的章節,只是箇中故事已化成抽象語言,難以詮釋。這一年趙無極真正踏出了抽象藝術的第一步,已不再單純以肉眼看世界,遠離了具象實物的描繪,迎來了「甲骨文時期」的開端。

1954年至1958年間,一系列以中國的甲骨文字為靈感的創作,得到最多國際市場的青睞,博物館收藏最愛的也是這個時期的作品。只可惜創作時間很短,留下的來作品並不多。

藝術史上最浪漫的傑作都是由愛情所構成的!趙無極與第一任妻子謝景蘭於1948年共赴法國學習與發展,兩人在巴黎過了一段如漁得水的幸福日子,但學舞蹈的夫人於1957年轉投法籍音樂老師的懷抱,婚姻觸礁後讓他失去了創作的動能。

隔年前往香港散心,才遇上了美麗聰穎的電影明星陳美琴,兩人閃電結婚後返回巴黎重拾畫筆,不過好景不常,因為家族遺傳性精神病的關係,陳美琴於1972年服藥過量病逝,這次趙無極傷得更深,又一度停止了創作。直至數年後他迎娶了比他小廿五歲的藝術館實習生梵思娃·馬凱,不但擔任他的經理人,亦陪伴他走完最後36年的人生。戲劇性的三段婚姻,讓他藉由她們的愛情與靈魂,解構成了一幅幅不同風格的符碼...

這張1967年的《無題》作品時值「狂草時期」,也就是他與第二任妻子陳美琴的熱戀時期,狂放的筆觸與充滿激情的飽滿色澤,可說是他生涯創作的巔峰。

《趙無極早期版畫作品展》

展覽期間:2019年9月13日(五)至2019年10月20日(日)

展覽地點:飛石樓(台南市中西區永福路二段83號)

聯絡電話:0983213777

飛石樓

2015由台南在地企業家王慶祥發起「藝術森林」計畫,台南市區由老宅改建的藝文空間、藝術工作室等如雨後春筍般出現在府城巷弄間。這之中,卻沒有一間像「飛石樓」一樣,利用了舊大廈裡的閒置空間。

之所以取名為飛石樓,是汲取自台灣現代最重要的畫家之一的席德進,其工作室堂號就叫「飛石樓」,源自於思念家鄉後山那顆神奇的巨石乾爹「飛來石」。飛石樓主理人Patrick是國內非常低調的收藏家,他最喜愛的藝術家就是對台灣畫壇影響甚鉅的席德進。輾轉收藏到席德進大師親筆真跡的「飛石樓」牌匾,因而決定將此與席德進工作室取而同名。神奇的是,這塊堂號尺寸就那麼剛剛好,ㄧ公分不多不少的崁入「飛石樓」大廳兩柱之間,並非裝潢時刻意留下的。

別人的老屋新用,都是整棟老宅,為什麼飛石樓卻偏偏選址30年的舊大廈內,而且還是在8樓?同樣是閒置空間再利用,老房子修繕或砍掉重練很容易,但大樓呢?老舊大樓裡的閒置樓層空間越來越多,可是修繕不易,要拆掉更是有一堆產權問題要先解決。所以,陳舊的辦公大樓才是城市空間價值重塑最難的地方。

via 飛石樓