台北市立美術館(以下稱北美館)宣布2020年度檔期,展覽計畫包含不同世代的海內外藝術家個展、歷史命題策展,並以下半年度的2020台北雙年展作為年度重頭戲,要帶給觀眾好展不間斷的一年!

回顧2019年,北美館眾多展覽廣獲多方肯定,為成果豐碩的一年寫下最佳註解。其中如2018台北雙年展《後自然:美術館作為一個生態系統》獲La Vie 2019台灣創意力100評選為「10大創意展會」之一,「池田亮司個展」更創下高話題討論度。

專題藝術家個展,展現各世代藝術實踐

2020年初,北美館延續2019冬季檔期的各大展覽,以《董陽孜:行墨》《阿比查邦.韋拉斯塔古:狂中之靜》、《小說:雙城計畫》、《2019台北美術獎》、兒童藝術教育計畫「會動的藝術」迎接新的一年。2020年三月起,將透過現當代藝壇不同世代藝術實踐,梳理歷史情境與當代社會的再現,展出《未完成:黃華成》、《布列松在中國1948-49|1958》、《江賢二:回顧展》、《弗拉基米爾.可可利亞:內在移民》、《歐文.沃姆個展》等重要藝術家個展。值得一提的是,這一系列具獨特議題的個展涵蓋媒材與形式多元的創作展呈,其中不乏資深且對藝術家研究深厚的客座策展人操刀擘劃,賦予個展深刻且具脈絡性的觀視角度。

2020台北雙年展 |2020.10.24-2021.02.28 【1樓、2樓、地下樓展區】

2020年10月,由思想家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)和馬汀.圭納(Martin Guinard)共同策展的第12屆台北雙年展將正式登場。本屆雙年展自前期籌備階段即廣受國際藝壇密切關注。兩位策展人以《你我住在不同的星球上:外交新碰撞》(中文暫譯,英文展名:“You and I don’t live on the same planet”— New Diplomatic Encounters)為本屆雙年展命題,聚焦生態議題,企圖將討論過程中的歧見和衝突轉化為具建設性的協商對話,透過雙年展將美術館打造成不同觀點交會的外交場域。

兩位策展人在2019年9月訪台進行研究參訪,期間密集拜訪台灣藝術家以及與地理、生態、海洋等不同領域學者,展開對話,並實地踏查台灣的生態議題現場。策展人表示,因為當代社會所面對的人口、產業、環境資源、地質生態等眾多議題在這座島嶼上密集交會,於此醞釀而生的社會環境,成為藝術家、社會運動者、工程師、科學家和公民展開思辨的最適情境。本屆雙年展計畫將由客座策展人啟動本土策展人協作計畫,並規劃於2020年3月發布首波參展名單,進一步呈現本屆策展的規劃思維。

王湘靈個展|2020.03.07-05.24 【地下樓E、F展區】

夢與神話是個體經驗與集體意識的「症候」(symptom),具有類似的意義結構,皆以它非現實或超現實的語言指涉我們內心另一層次的存在。互為表裡,也互相指涉。對創作者來說夢境、神話、一些絮語呢喃,是生命作為一個連續體中得以淺嚐的斷裂。這些裂隙,在意識的堆砌裡被科技與文化的進程不斷抽換與複寫。那些斷裂不再只是夢或者神話,也是「現實」。2015台北美術獎首獎得主藝術家王湘靈,本以兒時的一段經驗展開,透過科技、文化符碼將時間、事件重構與破壞,讓個人經驗、意識上的斷裂成為與「夢」成對的「現實」。

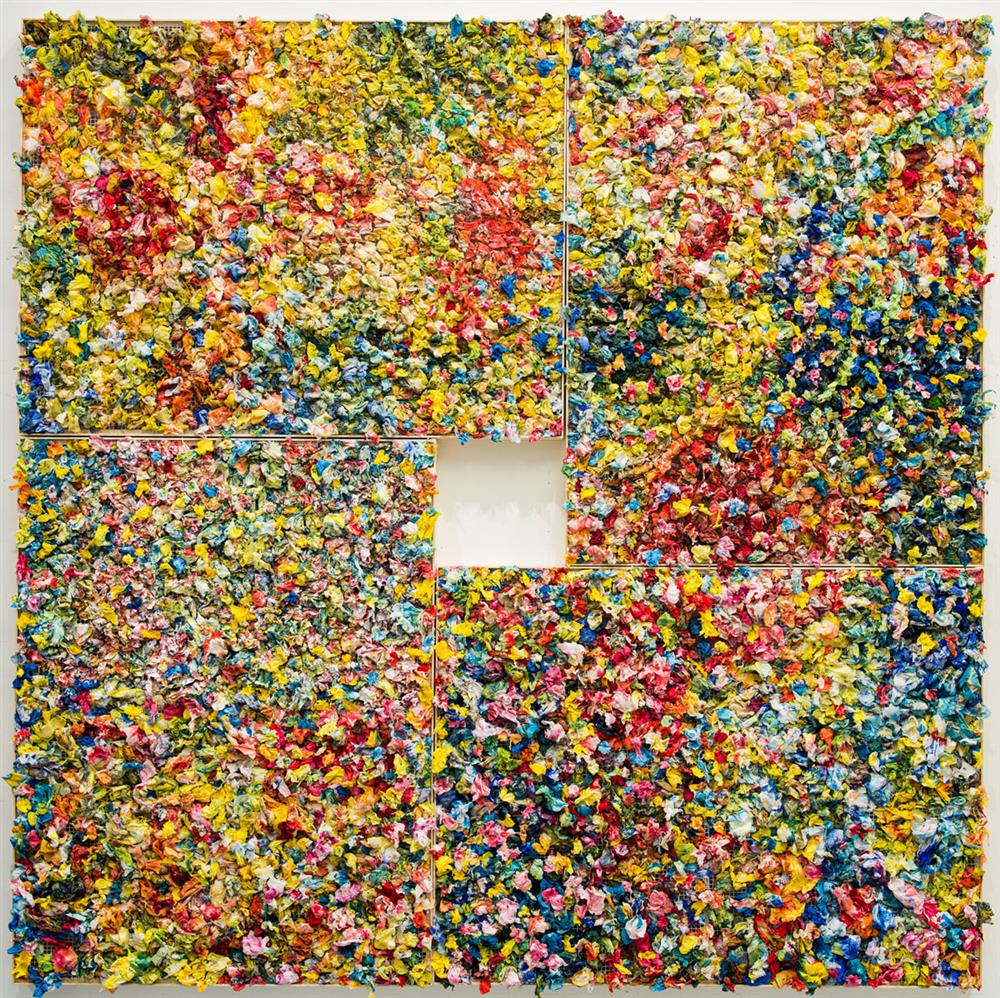

江賢二:回顧展|2020.03.28-06.14 【1樓1B、2樓2A、2B展區】

「江賢二:回顧展」邀請藝評學者王嘉驥擔任客座策展人,梳理藝術家江賢二從1960年代開始至今,持續創作超過50年之久的平面抽象繪畫。江賢二旅居歐美近30年,90年代末期以《百年廟》系列在台受到關注。1999年開始返台生活及創作,2008年遷居台東金樽。如同不斷遷移居住地點的生活方式,江賢二習於開創不同的系列作品,繪畫風格也從早期「封窗之作」運用單一深色塊構圖,轉變為以繽紛色彩刻劃對人文關懷、生命運行的觀照與思考。「江賢二:回顧展」根據藝術家長達55年的創作歷程,從最早期到最近期,從多彩多姿與多樣的系列作品當中,精選其部分代表作展出;這也將是藝術家江賢二在將屆80高齡前夕的最重要且作品面向最為豐富而完整的一次展出。

歐文.沃姆個展|2020.04.01-06.14 【1樓1A展區】

奧地利藝術家歐文.沃姆(Erwin Wurm)從1980年代後期以來創發一系列「一分鐘雕塑」。其中他將自己或模型與日常物品放在一種意想不到的關係中,誘使觀眾對於雕塑定義產生質疑。藝術家試圖用「捷徑」來創造一種清晰、快速、時而幽默並具表演性質的「雕塑」。他邀請觀眾參與一分鐘雕塑的製作,並運用卡通連環風格的手繪草圖,指示觀眾如何進行,而觀眾必須放棄自身的習慣並遵循指示,將觀者身體置於與日常物品的荒謬關係之中。

未完成:黃華成|2020.04.01-07.12 【3樓3B展區】

黃華成1935年出生於中國南京,逝世於1996年。1954年就讀於師大藝術系,在學期間即展現獨樹一格的藝術觀念。黃華成的創作橫跨數個領域,繪畫、美術設計、編劇、戲劇演出等皆有涉略,並創立僅有一人的「大台北畫派」,其所展現的概念創作進一步成為台灣前衛藝術運動的先鋒。本展預計重現黃華成生前重要的展覽計畫—「黑白展」、「現代詩展」、「黃郭蘇展」、「大台北畫派秋展」等展中的經典作品,並展出其繪畫創作、近百本書封設計及手稿、影片及舞台裝置等,以呈現其繪畫、設計、劇場等多方發展的獨特藝術成就,展示台灣藝術史上跨界創作先驅者的藝術歷程。

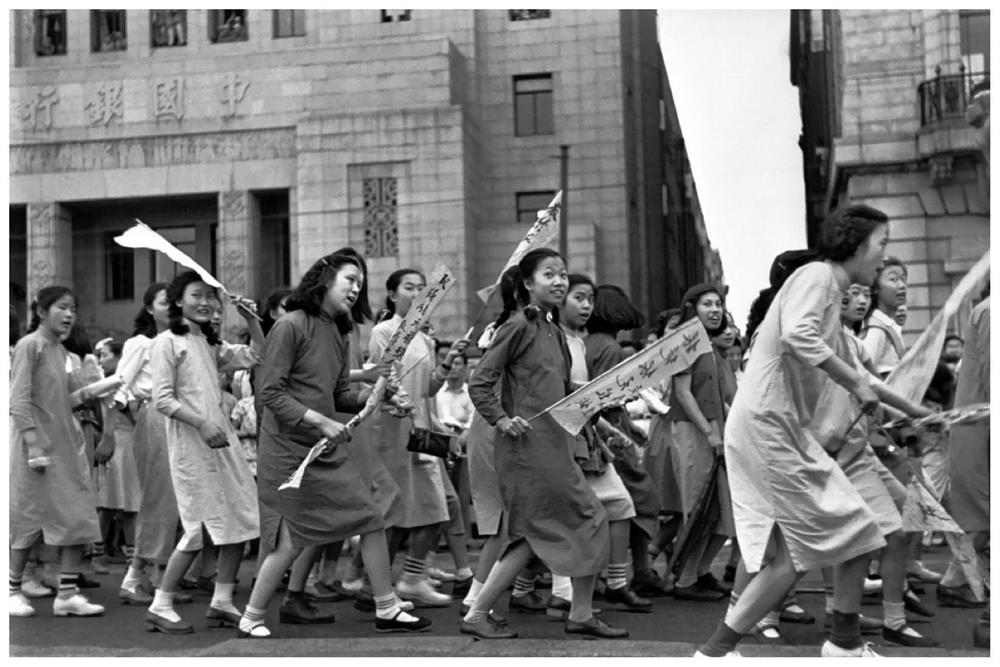

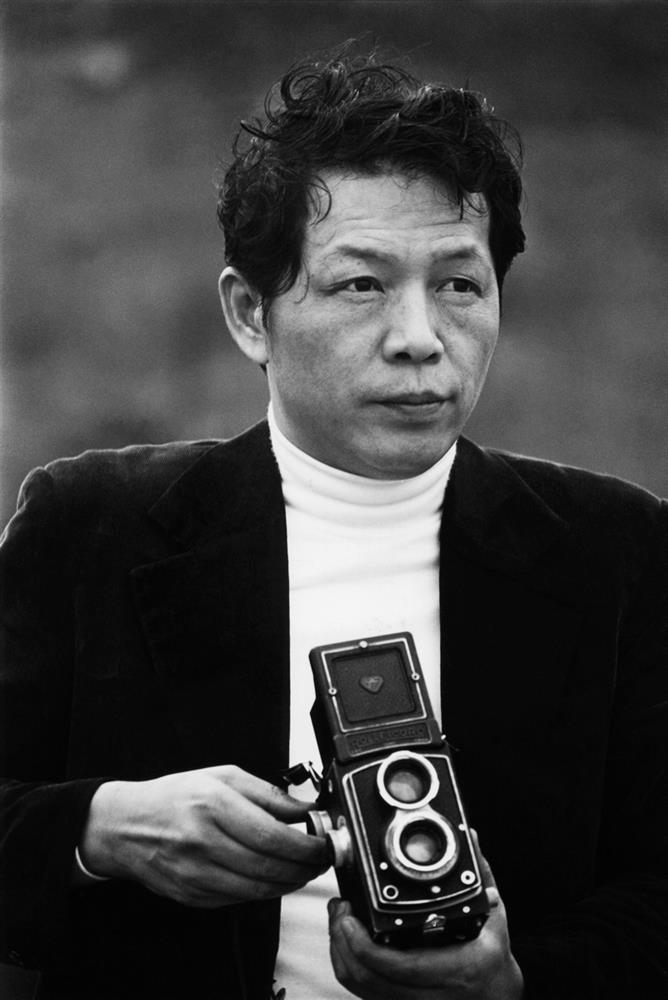

布列松在中國 1948-49 | 58|2020.04.11-07.19 【3樓3A展區】

由布列松基金會委託法國攝影史學者暨策展人米榭勒.費佐(Michel Frizot)與台灣攝影史學者蘇盈龍共同策劃,展出現代著名攝影家亦是新聞攝影創始者亨利.卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson,1908-2004),分別在1948至1949年、以及1958年,兩次接受當時全球發行量最大的國際刊物《生活》(Life)雜誌委託,進入中國採訪的紀實攝影。這批進入中國拍攝之照片是布列松系列照片中,唯一擁有完整事件紀錄的紀實攝影,此次展覽亦為首度完整展出。透過現代攝影大師之眼,凝視並捕捉上個世紀中國之轉變與遞嬗,亞洲近代歷史的發展線索於攝影畫面中隱然可見,展覽具有綴補台灣文化脈絡的重要意義。

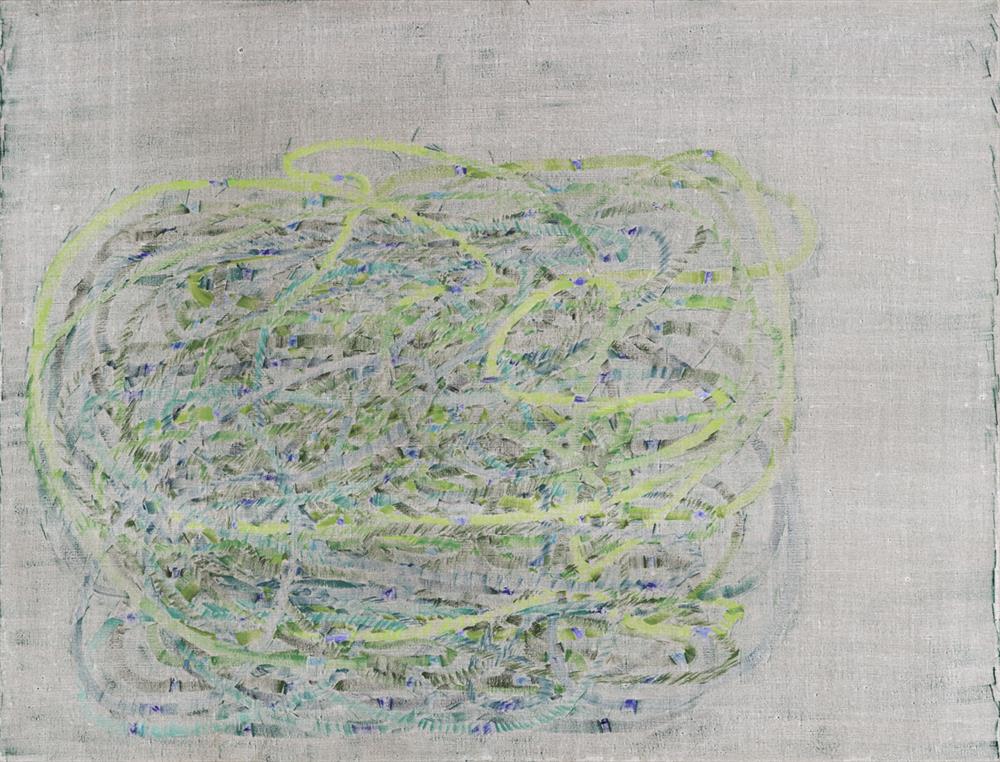

弗拉基米爾.可可利亞:內在移民|2020.06.20-09.20 【地下樓D、E、F展區】

藝術家弗拉基米爾.可可利亞(Vladimír Kokolia)為捷克知名當代藝術家之一。畢業於布拉格藝術學院,並於1992年起執教於該校。1990年獲得首屆捷克年輕視覺藝術家大獎(Jindrich Chalupecky Award);1992年受邀參加德國卡塞爾文件展(dOCUMENTA 9)。創作媒材包括油畫、壓克力、版畫、雕塑、鉛筆素描、水彩,多媒材混合等。可可利亞身分多元,兼具藝術家、學者、詩人與哲學家,80年代曾擔任捷克著名地下搖滾樂團「E」的主唱,並為多首創作填詞。現居於捷克郊區小鎮從事創作。藝術家藉由暗箱技法創作畫作、殘影(afterimage)或裸視立體顯示(autostereoscopic)影像裝置及作品,試圖貼近觀眾的內在世界,並藉以連結自身的經驗,使人們感受存在於圖像中的和諧。

秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方|2020.07.11-09.27 【2樓2A、2B展區】

本展由日裔台灣策展人高森信男客座策展,以北美館典藏品作為出發點,挖掘藏於其中有關台灣二戰前後至冷戰時期與全球南方間之交流過程中所產生的藝術作品,藉以討論台灣與東南亞,乃至非洲、拉丁美洲等「全球南方」國家之間的互動關係和連結,以呈現過台灣於冷戰時期所扮演之重要角色,此外亦透由當代藝術家對於該時期的研究及回顧,重新定位台灣戰後的國際交流史。依時序本展分為四大主題,分別為:大撤退、南方的秘密、哀敦砥悌、就地南方。

2019 藝術家系列個展:陳建榮、傅雅雯、鄭先喻、廖祈羽|2020.08.15-11.22 【3樓3A、3B展區】

陳建榮個展「Finders Keepers(暫名)」延續藝術家近年來創作,藉由理性與感性層疊交纏的樣貌展現人處於都會文明空間下的狀態,並運用視覺動能與意義流動,呈現時空和感受的游移性。傅雅雯個展「變形中」跨領域結合各種技術,探討身體力量對物體運動產生的影響,將隱形張力轉化為視聽影像,以此呼應現處的生活形態。廖祈羽個展則以擅長錄像敘事手法交疊真實與虛構,並透過關於生與死、愛與相伴的故事,觸及在世與來生的總總辯證。鄭先喻個展「injector after_null」延續2017年個展「injector before_null」當中的作品《sandbox》理念,運用手機訊號的攔截與傳送方式,導引觀眾探究人類視界對於事物存在的定義。

via 北美館