在秋風夜裡,爵士樂隨著風傳遞,演奏音樂的爵士樂手在舞台上用演出撩撥眾人的靈魂,他們骨子裡擁有豐沛的即興能量,透過肢體律動展現對音樂享受的態度,在音樂路上走了許久,早已投入超越一萬個小時的音樂練習,卻因為領著爵士樂手這個不被主流所注視的身分,難得為自己爭取辨識度。

從無人知曉到與線上藝人合作、舉辦演出音樂會、出專輯,玩爵士樂的音樂人比起流行、比起搖滾、比起偶像明星,受到觀眾的關注相對來得低,在小眾音樂圈久蹲,巡迴演出票房為爵士樂手的部分收入來源,然而,仔細去看那些能與大眾建立連結、演出前宣傳的音樂會海報,少了視覺籌劃,總是那麼千篇一律;樂手在海報裡規行矩步、對著鏡頭尷尬微笑,制式的擺拍姿勢加上套版公式的設計,個人演出的性格與魅力,似乎也被主流價值抹去。

「選擇投身音樂、當樂手,其實已經很清楚明白自己要的人生方向和領域,甚至音樂就是他們身體和語言的一部分。」旅日攝影師高敏智說,小時候學國樂,太太是爵士樂手,他同理音樂人必須經歷意志和耐心的磨練,才能享受表演過程的酣暢淋漓,在看過身邊樂手朋友們在舞台上綻放的精彩演出,促使他決心投入100位爵士樂手的拍攝計畫,以攝影作為媒介,讓更多人看見爵士樂手在舞台幕後鮮少被人看見的個人特質,其深遠影響了音樂創作思維的層層脈絡。

曾留學日本京都藝術大學、師從勝又公仁彥(Kunihiko Katsumata),高敏智的攝影風格和影像創作視野,著重在與人建立心理層面的溝通,透過拿捏得宜的拍攝距離,將自己的情緒融入在影像作品當中。他表示,計畫拍攝100位爵士樂手,是希望他們在鏡頭前能以最真實的自我樣態、作為一個人活著,對音樂的共鳴反映他拍攝人像的初衷,為此每拍一位樂手,至少騰出半天寬裕的時間,邊聊天邊進行攝影,過程中播放彼此都喜歡的音樂,藉此消除被拍攝的意識和緊張情緒。

喀嚓、喀嚓,憑藉人像攝影的直覺,高敏智用誠實且自信的攝影視角,為這些爵士樂手補捉隨興的個人影像紀錄,他不拘泥於現場拍攝的掌控,用意在自然呈現樂手們看透音樂的個人本質。拍攝前經由真正的對話交流,觸動被攝者的情緒開關,緩和了整體氣氛,再運用光線去製造、轉換情境,營造樂手在舞台生動演出的樣態,實際拍攝卻始終保持心情放鬆的狀態,因為感受到真摯情感的流動,於是就在這樣讓人怦然心動的瞬間按下快門。

「無論從事攝影或做音樂,都需要慢慢去認識自己,創作會如實反映內心的強弱,這也讓你的個人喜好變得非常明顯。」高敏智說,他在高中和大學接觸傳統國樂,越深入探究越發現,中國樂理講究悟性,強迫吸收這些高深艱澀的樂理知識之後,難以貼近生活的詞彙和概念卻又很快地離開身體,後來他在因緣際會下認識了攝影,能夠跟隨城市遊牧改變工作場域的創作型態,讓他深深著迷。

希望藉由影像傳遞,在創作世界能自由找到情緒出口,高敏智選定黑白色為人像攝影的基調,讓流動的陰影和黑白對比破除制定的界線和標籤,使人物表情更純粹。因應爵士樂不斷變化的生存狀態,爵士樂手需秉持強大的自我要求,以下是接受拍攝計畫邀請而來的海內外爵士樂手,在攝影鏡頭前留下閃亮帥氣又俐落的身影:

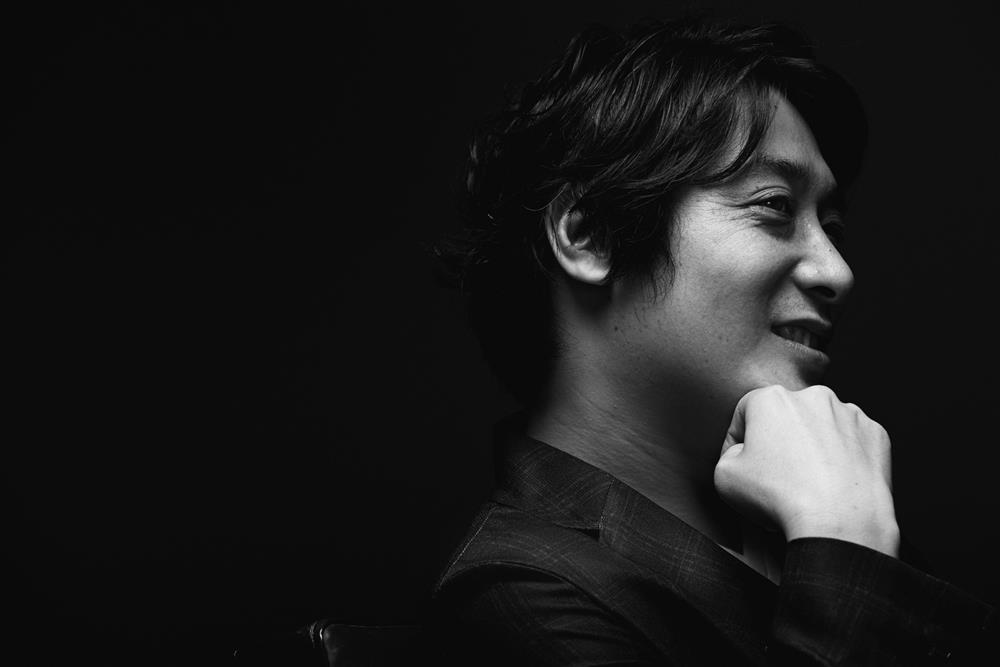

來自日本東京的樂手,同時擁有爵士鼓、貝斯、口琴的音樂魅力,曾經參與電影《海角七號》《大佛普拉斯》口琴配樂,同時也跨足流行音樂,擔當編曲、 唱片製作,曾與林隆璇、黃大煒、張惠妹、許哲珮、陳小霞、黃韻玲、徐佳瑩等人合作演出。首張創作爵士口琴專輯《Blue Bear》入圍第九屆金音獎最佳爵士專輯,最佳爵士單曲,最佳樂手三項殊榮。

|

|

在舞台上的藤井俊充有著性格大叔的沉穩表現,在拍攝當天,高敏智邀約藤井俊充一起玩馬力歐賽車,藉由遊戲的感官空間釋放日常情緒,盡情展現他內心認真又愛玩的大男孩面貌,「Toshi 他有四個小孩,身心自主的狀態其實也會受到家庭的行為牽制影響,當天就盡量讓他放鬆,把他原本的樣子挖掘出來。」拍攝過程的放鬆,是一種覺察、開放的狀態,切合彼此個性、和被攝者一起建構出來的畫面,散發一種奇特的氣氛感,使人重新找回自信與魅力。

來自中歐斯洛維尼亞的創作彈唱吉他手,他的音樂深受古典音樂莫札特、爵士樂手Charlie Parker、雷鬼始祖Bob Marley、搖滾詩人Sting、硬派搖滾Gun’n Roses之多元音樂薰陶,音樂中融合巴爾幹半島傳統民族音樂與印度古典音樂的深厚底蘊,以古典吉他為主要演奏樂器,結合電子效果器、腳鼓、人聲等演奏方式,即使一個人演奏,也能讓人不自覺掉進他的吉他魔力世界。

|

|

高敏智本身很喜歡Mihael的音樂,為了凸顯Mihael鮮明的深邃五官輪廓與撼動全場的舞台魅力,特地為其選定具有戲劇張力效果的拍攝手法,在沒有使用遮罩、毫無補光的狀態下,給予強烈光線做出黑白對比的立體呈現,就像以往Mihael在舞台上享受音樂,被spotlight聚焦、直接照射的樣子,其中蘊含剛強卻又溫柔、自由的真實樣貌。

為國內活躍於R&B、Hip-hop、Funk樂種的鋼琴樂手,曾參與不同類型演出與電視錄影、電影配樂和專輯錄音,在美國知名爵士學府Berklee音樂院畢業後返台,獲得國內樂壇眾多歌手青睞合作,曾與羅大佑、陳綺貞、小男孩樂團、Lara梁心頤、ØZI同台演出鍵盤手。

|

|

樂手通常不如藝人明星那樣習慣鏡頭,因為意識到鏡頭拍攝,Elin起初有點放不開,外表活潑開朗的性格,內心保有女孩的細膩思路,高敏智利用柔和光線讓照片影調同時呈現出女性的剛毅和柔美,在回眸瞬間讓人不自覺被其可人的模樣吸引,於此見證了,音樂能敲打出一個人的清麗與純粹。

同時具備大提琴、戲曲打擊、非洲打擊、電bass、低音提琴等多項樂器的演奏魅力,曾與舞工廠「異響+」赴紐約演出,目前為玩弦四度樂團的大提琴手、桑布伊的打擊與大提琴手,舒米恩的bass和大提琴手。有過與林志炫、羅大佑、以莉高露、林生祥、阮丹青等人的合作演出。

|

|

高敏智透過拍攝看見葉俊麟人和音樂的表裡如一,外表帥氣、說話有著原住民天生的幽默,在舞台上或私底下皆充滿了十足的個人魅力,「不管他的內心、外表或演出,都能看見俊麟盡情揮灑生命的才華展現。」為此他選定猶如舞台側拍、強烈光線的拍攝手法,營造出影像銳利卻極度自然率性的人味氣息。

談及為100位爵士樂手按下快門的理由,高敏智表示,除了期待讓人看見樂手站在舞台前後不同魅力的反差感,也想為樂手血液裡和音樂表裡如一、才華不羈的真性情,留下生命所賦予的真實意義。目前拍攝計畫仍持續進行中,未來預計結合表演型態做影像展覽。凝視著照片中的爵士樂手,攝影師拍攝人像,有一部分其實也在領悟、呈現自己當下內心的狀態。

高敏智 Christ Gao

喜歡補捉人與人、人與環境、人與內心的瞬間。擅長用獨特視角和敏銳感官來呈現稍縱即逝的真實互動。2014年參與金馬獎攝影團隊,曾於東京車站展出「東京日常」個展,在日期間參與日本雜誌、藝人等攝影企劃,目前在台灣參與品牌廣告形象、電影海報劇照、深度人文影像拍攝。

個人作品平台:http://christgaophotography.tumblr.com/

文字/楊芷菡

照片提供/高敏智