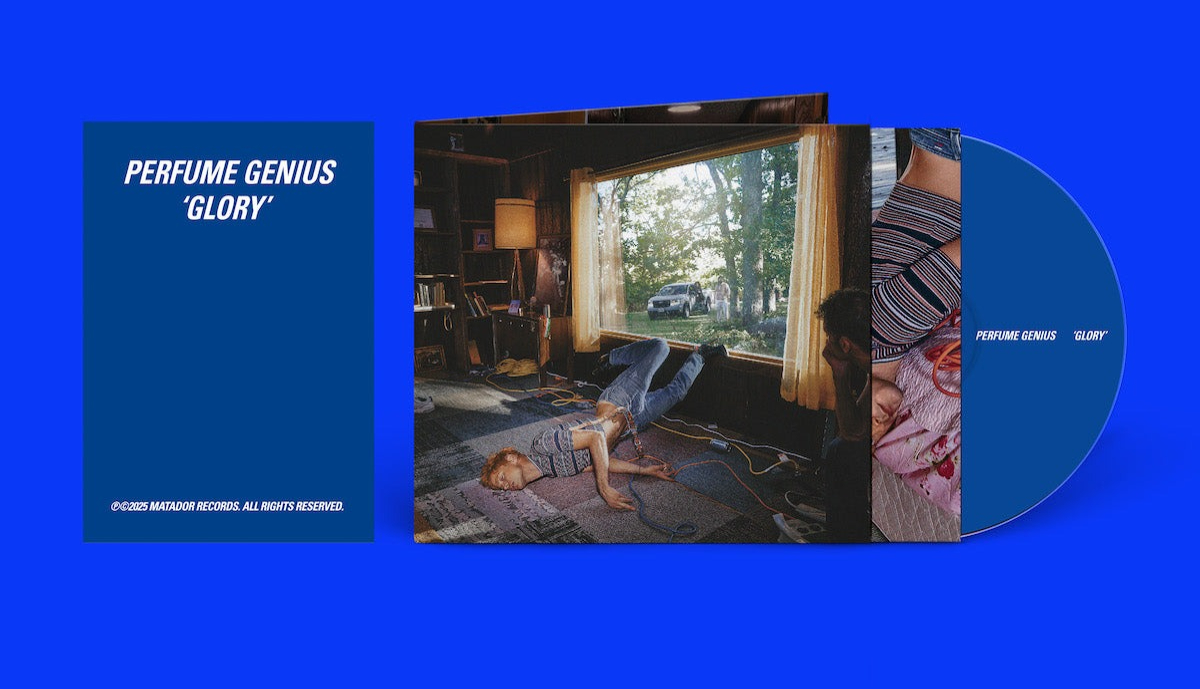

還記得由台科大學生張雅茜、王靖蓉打造的「壤壤上口」土壤餅乾嗎?一年後,這款餅乾真的正式發售了,邀大家月底「吃土」時也吃得開心。雅茜分享,她後來與另一位夥伴卉馨創辦了「本本森工作室」,繼續將畢製作品商品化,並預計打造12種土壤餅乾(包含台灣本島11種土壤與1種金門地區特有之紋路斑斕的新成土)、分成AB兩款推出,目前A款也已正式販售。

使用天然食材、打造兼具視味覺享受的土壤餅乾

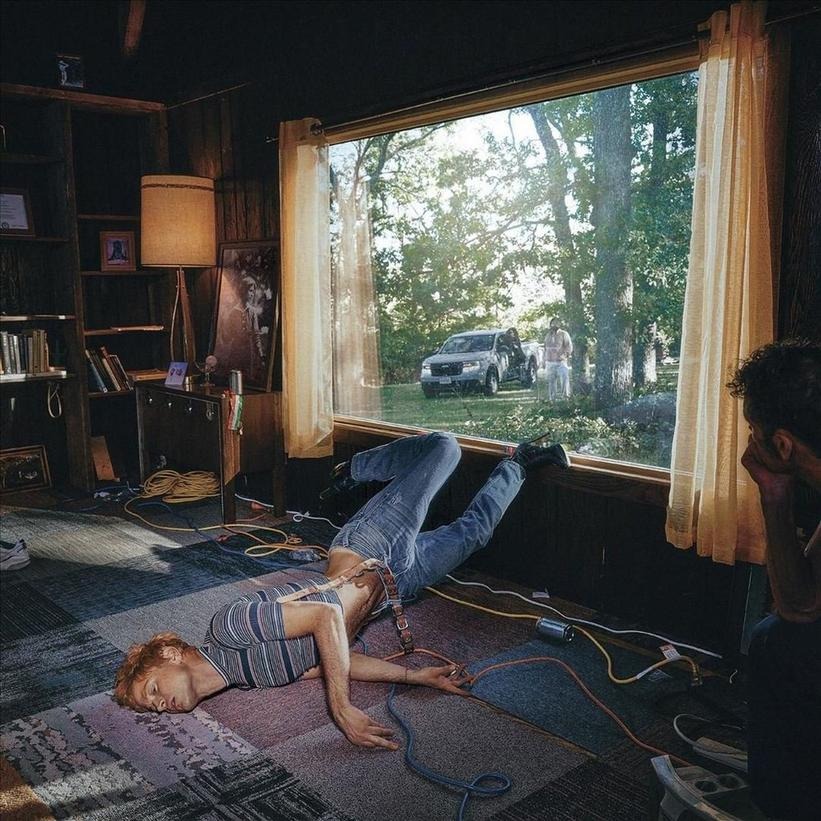

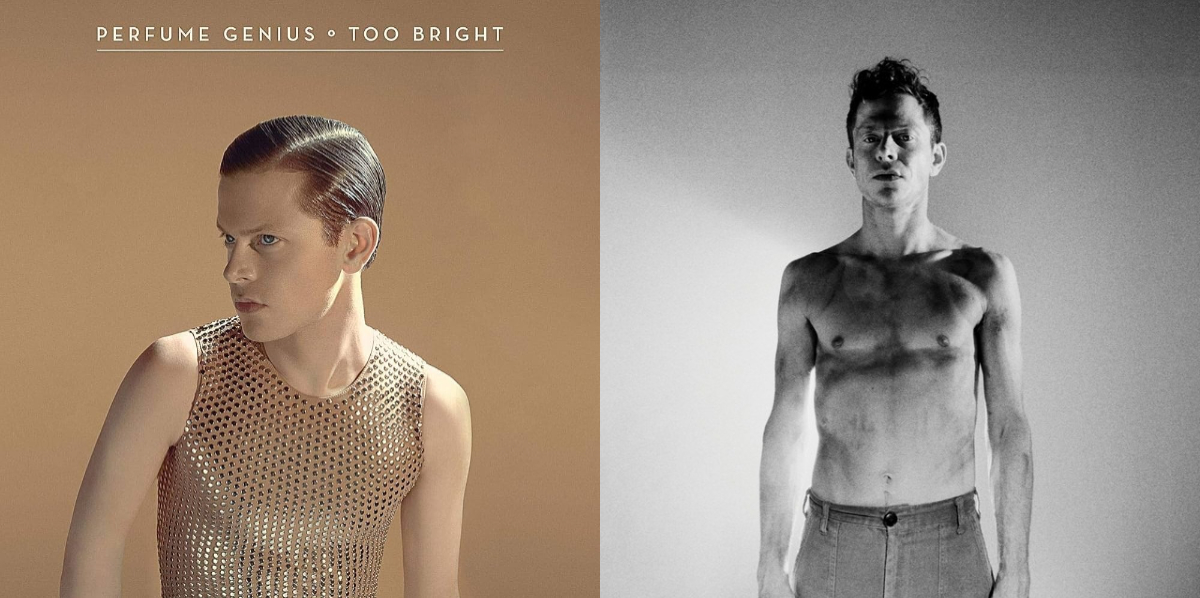

而壤壤上口手工餅乾選用伊斯尼發酵奶油及高級昭和麵粉為餅乾基底,搭配上竹炭粉、紅麴粉、甜菜根粉、福源芝麻醬等不同的色澤原料,以及迷迭香、乾酪粉、黑糖蜜等增添香氣或口感的配料,加上本本森工作室在食材與製作手法上不斷嘗試,也讓每款土壤餅乾兼具視覺與味覺的享受。而A款中,涵蓋台灣的有機質土、灰燼土、氧化物土、極育土、淋澱土與新成土共6種土壤,每款餅乾也各有其特色,比如選用南投紅玉紅茶的極育土餅乾,呼應極育土產茶葉、為南投代表縣土的特色;灰燼土餅乾撒上細冰糖粒,比擬土壤中閃閃發亮的火山灰玻璃物質;淋澱土餅乾將清新的焙茶與香濃黃豆麵團相互交疊,呈現淋澱層特性。

若你也想品嚐一下「吃土」的滋味,不妨點此前往品牌官網購買,從味蕾認識家鄉豐富的土壤樣貌;想知道更多當初「壤壤上口」畢製作品的發想設計過程,則可繼續閱覽下方的文章。

「壤壤上口」吃土餅乾!台科大學生打造揉合台灣土壤與餅乾的趣味設計

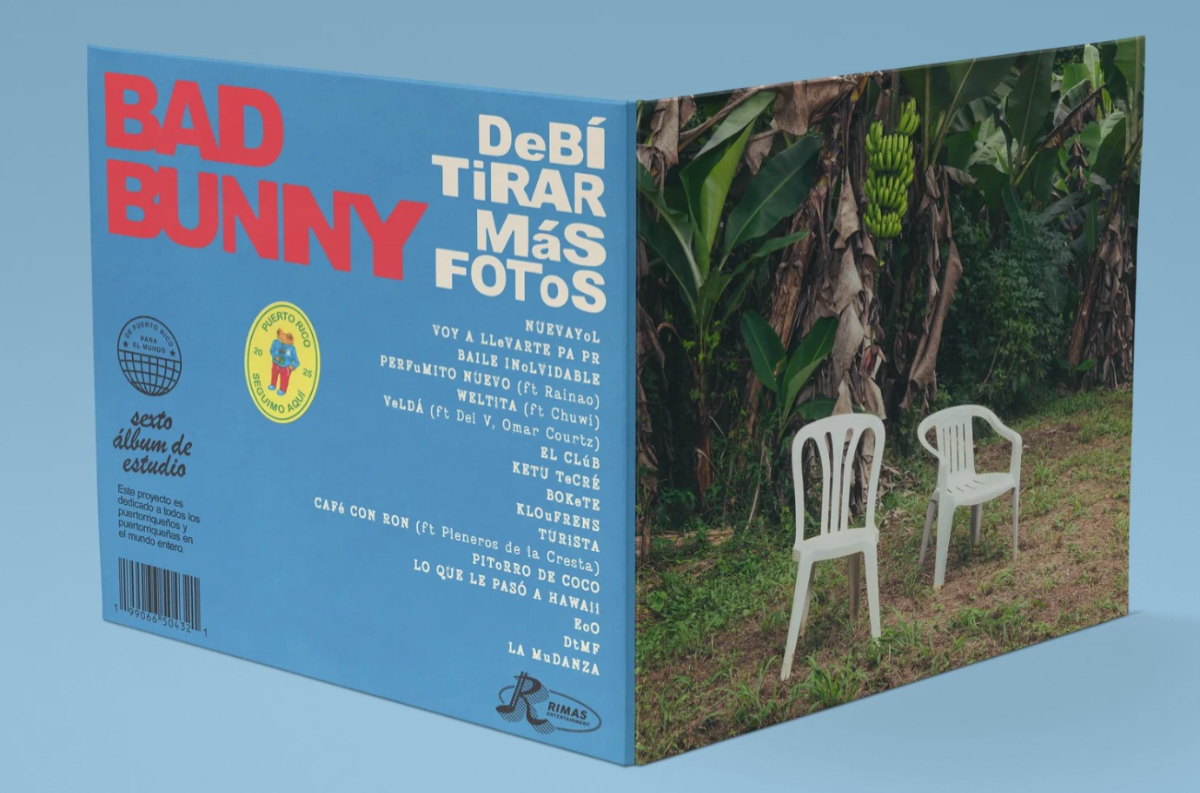

由臺灣科技大學設計系商設組學生張雅茜及王靖蓉共同打造的「壤壤上口」餅乾,利用餅乾做為土壤轉化的載體,且從外包裝盒到裡頭的紙卡設計,皆巧妙融入土壤的元素,除讓人感受到「吃土」的樂趣,亦能從中認識台灣土壤的多樣性。這項有趣的作品,更獲得 2021 德國紅點設計概念獎、臺灣金點新秀年度設計獎、桃園設計獎商業設計組金獎、經濟部工業局放視大賞產品設計組金獎等多項首獎肯定。

臺灣科技大學設計系學生打造趣味「壤壤上口」土壤餅乾

「月底吃土」雖說只是句玩笑話,不過,當看到由臺灣科技大學設計系商設組學生張雅茜及王靖蓉打造的趣味「土壤餅乾」,或許讓你天天吃土也甘願。問及此次畢業製作設計專題的發想,張雅茜說:「起初我們發現,全世界12種土壤分類中,台灣就包含了其中11種,代表台灣土壤種類豐富,因此,我們從2020年8月確定主題、評估主題可行性後,接著進行調查研究與設計執行,歷時約7個月完成。」

以食物做為土壤轉化的切入點

在中期設計調研過程中,張雅茜與王靖蓉前往台大土壤博物館、行政院環保署主辦的「聽,見土水臺灣生生不息」特展,展開場域觀察,同時參考《台灣的土壤》、《土壤:在腳底下的科學》等書。而在閱讀台大農業化學系(農化系)陳尊賢教授、許正一教授合著的《台灣的土壤》時,書中提到「人類對土壤的認識,起源於對糧食的需求」,因此,她們從「食」做為切入點、聚焦土壤與食物的轉化設計。

選擇容易被分享的餅乾為載體

至於食物百百種,為什麼選擇餅乾來呈現?張雅茜與王靖蓉解釋,「我們希望以有趣的方式,推廣台灣土壤多樣性,於是很直覺地聯想到常見且廣受大家喜愛的『甜點』。」而在甜點中,餅乾不單與土壤表面質感的視覺聯結性高,加上體積小也好保存;重要的是,餅乾容易被分享、交流,像是朋友間輕鬆問道「你要來片餅乾嗎?」,這樣的載體正適合向大眾傳達理念。

依據台灣土壤拼圖打造18種特色餅乾

確定以餅乾做為載體後,張雅茜與王靖蓉收到「可以在餅乾中加入當地特有農作物,比如嘉義民雄的土壤餅乾,就是鳳梨口味」、「在餅乾表面撒巧克力粉,再加些樹和草,看來更像土」等有趣的意見。她們說明,雖台灣擁有美國土壤分類系統之12種土綱中的11種,但每種土綱土壤依據母質、環境的影響,會有所不同,因此依據台大土壤博物館的「台灣土壤拼圖」,做為餅乾設計參考,並將台灣本島與離島分為9大區域,再從其中各選出兩種代表性土壤,最後打造出18種餅乾。

使用自然原料混合調色而成餅乾顏色

王靖蓉提到,她們先前沒有烘焙的經驗,於是經歷不斷失敗烤焦、調整配方與手法後,才慢慢製作出這模擬土壤顏色與質地且好吃的土壤餅乾。比如這些餅乾主要以竹炭粉、可可粉、紅麴粉等自然原料混合調色而成,而為更符合土壤特色,新成土餅乾上,也添加了代表小石頭的堅果;持續優化中的土壤餅乾,在台大農化系許正一教授建議下,可以在會龜裂的膨轉土的對應餅乾表面增加裂痕,含有玻璃物質的灰燼土,則能加入閃亮亮的食材。

包裝盒由外而內設計加入土壤相關元素

而在設計執行上,張雅茜表示,「尋求平衡點」是較困難之處,「比如要如何讓人在打開盒子後,看得出來餅乾是土,但又不能太像土,要呈現出好吃的感覺;整體視覺設計氛圍營造上,也不斷在『有趣』及『簡約質感』中找平衡,經過一再調整後,才有現在的壤壤上口。」而她們將土壤博物館中的有趣物件概念解構、重組,做為包裝設計基礎,於是,包裝盒由外而內分別是轉化後的土壤圖鑑、土壤標本收藏盒及曼賽爾土壤色系表。

因此,打開盒蓋時,可以看到以「圖鑑海報」做為靈感的「土壤圖鑑蓋卡」設計,並透過挖洞的方式,讓人第一眼即能聚焦模擬土壤質地的餅乾;掀開蓋卡後,為整體猶如「礦石標本收藏盒」的餅乾;盒中放置的則是將曼賽爾土壤色系表做為轉化的「土壤色票」,讓大家享用餅乾的同時,對照土地樣貌。

以台灣、土壤、餅乾做為視覺識別元素

王靖蓉補充,壤壤上口的視覺識別,以台灣、土壤、餅乾3元素做為設計,「我們將圓形進行邊緣微調與幾何排列,呈現餅乾的意象,其中一個圓形加入『咬一口』的概念,其所掉下來的碎片,則轉化成台灣,緊扣本次台灣、土壤與餅乾的設計概念。」

一盒18種的土壤餅乾,需要花費一整天的時間去烘烤,聽來辛苦,但她們笑說:「之前測試時,餅乾烤失敗時的樣子很好笑,所以整個製作過程都很愉快!聽到朋友問說這塊餅乾是什麼土時,也相當高興達到設計初衷。」而相信壤壤上口餅乾,絕不是月底的唯一選項,畢竟如此趣味,天天一起吃土也開心。

〔壤壤上口 CATCHY CRUST〕

設計:王靖蓉、張雅茜

指導:鄭司維

圖片提供|張雅茜、王靖蓉、本本森工作室