1951年,名畫家溥心畬以《花蓮八景圖》描繪島東美景,將山海精華濃縮於畫卷之中,開啟花蓮美術史入冊的時代;時隔70年,新創當代藝術品牌「2021 PALAFANG花蓮跳浪藝術節」,嘗試以「後花蓮八景」為題,邀請10位與花蓮關係密切的藝術家,透過繪畫、版畫、影像、裝置藝術、多元媒材等方式,詮釋風景之於自身的意義,進而形塑當代花蓮山水美學。

10位藝術家共同形構「後花蓮八景」

本展由曾操刀Pulima藝術節、浪漫台三線藝術季的資深策展人Nakaw Putun擔任策展,邀來Idas Losin 宜德思.盧信、Iyo Kacaw 伊祐.噶照、林介文、Pakavulay 巴卡芙萊(黃錦城+Malay Makakazuwan 瑪籟)、王煜松、李俊陽、李屏宜、邱承宏、葉子奇、潘小雪共10位藝術家,以當代藝術角度出發,為「花蓮」與「風景」提供引人省思的視覺論述。其中,策展人Nakaw提到,「感知」是這次影響藝術家至深的關鍵,無論是水在肌膚上流動的感知、編織時接觸毛線的感知,又或親見光影變化的感知,都以幽微姿態穿插於展場之中。

外地人與在地人眼中的花蓮風景

在外地人心目中,「風景」是花蓮最引人入勝之處,一望無際的太平洋海景、巧奪天工的自然景致,引人探訪;對當地居民來說,山海自然是寶藏,但第一線面對颱風侵擾與強風暴雨對抗、頻繁地震對生活環境帶來的損害,以及無處不在且伺機而動的怪手,亦皆是日常,天災與過度開發所帶來的毀壞,同為建構起花蓮另類風景的一部分。而這樣的認知落差,也成了「後花蓮八景」的切入點之一。

花蓮之美只能停留在視覺階段?

另外,參展藝術家「Pakavulay巴卡芙萊」的黃錦城也提到,舊時「西滿東空」,花東相對封閉、自主性也較高,但隨著交流漸興,黃錦城意識到久居之處被視為奇觀風景,而土地所蘊含的生命力與人文內涵,卻相對鮮少人留意,進而思考,難道花蓮的「風景」只能停留在視覺階段嗎?這方面的批判性內容,也可見於展覽中。

「後花蓮八景」展品一覽!

1. Iyo Kacaw 伊祐.噶照|《如果海只剩下風景》

花蓮豐濱港口部落出身的伊祐.噶照,與海洋有著深刻連結,某回潛水時驚覺身邊不見過去熟悉的魚群,海底已被層層大網籠罩,眼前景況讓他感受到前所未有的恐懼,本次參展作品《如果海只剩下風景》便以此開展,運用廢鋼筋表現海流線條,企圖建構海的空間與視角、為海發聲,反思若海僅剩一件藍色衣裳,水底下的生命被忽略漠視,究竟還有什麼意義?

2. 林介文|《停工》

藝術家林介文提到,住花蓮常遇颱風、地震侵擾,時常感覺到自己的渺小,像是在趕工本次參展作品《停工》時恰巧遇上「偽颱風」,工作室外滂沱大雨、手機響起紅葉村土石流警戒訊息,但仍與工班一同在屋內奮力編織,這段很「花蓮」的經歷好似又讓作品更切題一些。

《停工》為林介文「裏山」計畫之延續,其由綠網、毛線、競選旗幟組成的大面布料,覆蓋在小型挖土機上呈現,透過這件軟雕塑,林介文對原住民無法決定居住地的使用方式、過度開發兩大議題,提出柔軟控訴。

3. Pakavulay巴卡芙萊(黃錦城+Malay Makakazuwan 瑪籟)|《沒有被認出的詩》

出身宜蘭的黃錦城提到,篳路藍縷的精神被主流擁戴,但開拓的反向,代表著原居者的生活環境被剝奪,而他也對此提出質疑:「大家總說『開蘭』多少年值得紀念,那在這之前的故事呢?難道那不是土地的一部分嗎?」而本次參展戶外裝置作品《沒有被認出的詩》,便透過解構象徵墾殖意象的鋤頭、斗笠等物,並以狀似「紀念碑」的型態呈現,反思開發、拓墾帶來的連帶影響。

4. Idas Losin 宜德思.盧信|從藝術批判到溫柔描摹的歷程

宜德思.盧信透過《我看見》系列,記錄下台灣各大議題,展露對受傷土地的懷憂。人們總說花東風景美,但每逢天災總會留下災難痕跡,更得面對不當開發的侵擾,系列中除可見美麗灣、亞泥等爭議事件,也可見跨域關懷,像是八八風災、太陽花學運等。宜德思.盧信認為新聞轉瞬即逝、熱度難以維持,但藝術恆久流傳,希望能藉作品,提醒觀者這片島嶼上值得關注的議題。

疫情期間,因為入了登山的坑,入山後發現風景依然美麗、療癒依舊,這讓宜德思.盧信收起批判性,轉而以更柔軟的藝術形態擁抱自然。《鈕扣的記號—雪山》以山為背景,中央有著明顯的鈕扣圖樣,藝術家特意將文化符碼凸顯,藉鈕扣意象呼應部落傳統服飾元素,也回扣在登山過程間腦中所浮現「腳下正走著的路,祖先也曾走過」的想法,藉鮮明的視覺元素,傳達對部族的歸屬感和對先人的敬仰。

5. 王煜松|以考古探究存在

《花蓮・花園》自考古角度出發,王煜松回到年少時熟悉的木瓜溪,沿途採集嶺頂考古遺址所在地的陶片、貝、石頭與雜物,並與水泥混製為球體,將其放置軌道上隨地心引力不停滾動。

王煜松提到,球體「自顧自」滾動的型態,其實與考古遺址的存在呼應。展場中的軌道沿一大立方體繞行,所以當觀者置身其中,會時刻聽到球與軌道碰擊的聲響,卻不會一直看見運動中的球體本身,正如同遺址在還未被挖掘之前,雖未被看見,卻是真實存在且不停歇地運動著。

6. 李屏宜|與父親共創跨世代花蓮風景

對李屏宜來說,自身與花蓮最直接的連結即是原生家庭,所以在構思作品時,她想起熱愛攝影的父親,並透過再製這位在地老花蓮人的影像紀錄,嫁接自己對花蓮的記憶後,重新詮釋這片土地上的風景。

擅長木刻版畫的她,這次特地將版畫與木板共同展出,並以「鏡像」的方式呈現。這麼做其實有兩個用意,一是當褪去墨彩的木刻版,與轉印呈飽滿顏色的版畫並陳,兩者之間的對比便會產生對話;二是藝術家認為鏡像對照予人「寧靜」之感,與生活在花東的感受不謀而合。有趣的是,李屏宜提到自己曾抗拒與家人聊創作,但這回和爸爸交流作品的過程中,倒讓她意外獲得學習如何與家人相處的機會。

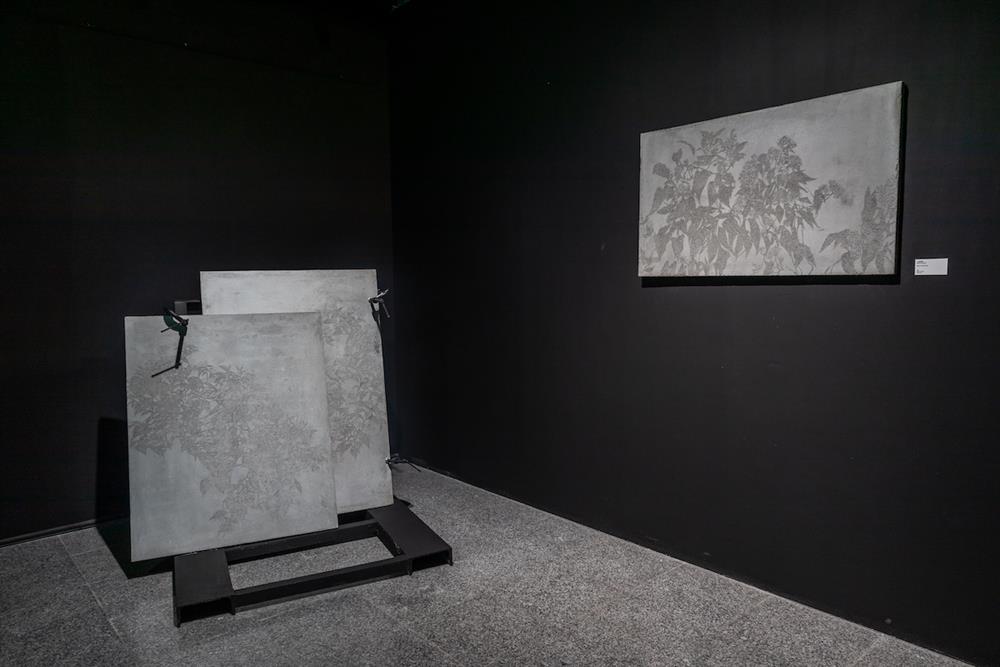

7. 邱承宏|對掠奪的反思

步入展間,會先看見邱承宏植物系列中的《小花蔓澤蘭》一作,這系列將植物影子浮雕於水泥板上,藉生物意象及陰影,轉化為歷史隱含的人與植物間的關係。另外,邱承宏也提到小花蔓澤蘭曾被盟軍用於戰爭,後在亞洲成為相當強勢的外來種,這回展出此作,其實也蘊含對現行藝術型態的反思——現今藝術節盛行,但當藝術裝置在地景上出現,對當地是否也是種外來侵擾?

再往內走,可見《觀音》錄像裝置,其將大理石佛像雕刻廢料重塑為神鹿形象,而鹿所凝視的影像,則紀錄著魏永賢老師雕刻佛像的過程,以及大理石礦場泰國籍勞工推著佈滿金箔的工作車返回礦區的路途,藉此串連自身生命經驗與礦業和花蓮間的連結。

8. 葉子奇|花蓮的山水風雲水霧

葉子奇出身花蓮玉里,旅居紐約19年後,回到故鄉花蓮定居。自國際都會返鄉,相對於世界的遼闊,花蓮的好山好水、小草小木依舊,對葉子奇而言如回歸母體般安適,他擅長描摹山海、雲霧、草木與光影,畫作屢次在拍賣場上,創下台灣當代寫實繪畫最高價紀錄。

本展共展出葉子奇8件畫作,其中《四月的霧 玉里刺客山》描繪刺客山春日山景,《藍色的花蓮港》呈現被颱風後雲霧繚繞的白色燈塔,件件都將花蓮景致描摹得細膩入微。

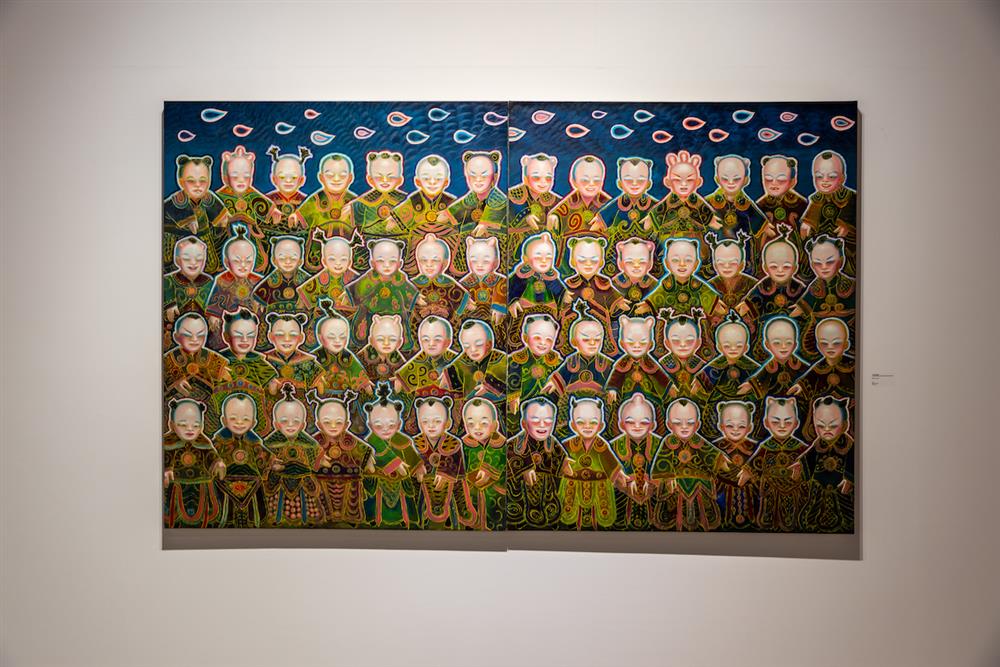

9. 李俊陽|多族群融合的體現

李俊陽年少時曾任廣告看板學徒,19歲出師後遇為百工各業畫招牌,從上流社會到草根階級的客戶皆有,積累為創作時的獨特視角,其作品在台灣各地留下展演足跡,不過在家鄉花蓮參展卻是30年來頭一次,別具意義。

展場中的巨幅畫作耗時三個月繪製,當中有三太子、象徵聖誕節的鹿、呼應同婚通過的雨傘、布袋戲、部落元素等,李俊陽想藉此傳達「整個台灣的族群融合之感」,也回扣藝術家自身成長於多族群部落的背景。

10. 潘小雪|安好閒逸之外,花蓮的躁動與不安

潘小雪在解析作品時提到,每個人看風景的角度不同:「生意人想著賺錢、小偷想把它藏起來,藝術家會帶著感性和美感。」而《不安的風景》系列四大主題〈暴亂的風景〉、〈沒有土地的風景〉、〈病毒的風景〉、〈震碎的風景〉,正是反映她眼中的花蓮風景,當中蘊含對國家型態、土地變遷、藝術發展與歷史內涵的反思。

其中〈沒有土地的風景〉嘗試抽離賞心悅目的框架,也跳脫東岸給人平靜安適的印象,轉而描摹花蓮土地上的躁動與不安,所用筆觸粗獷、情緒飽滿;〈震碎的風景〉畫作前設有擺滿酒杯的方桌,當桌面與畫作並陳,呼應花蓮常遇地震的地質條件與其對日常生活帶來的擾動;〈暴亂的風景〉反映花蓮作為軍事重鎮的特性,畫作以演習的張力與觀看者的寧靜帶出對比,帶有藝術家對土地、環境、時事與全人類處境的省思。

在導覽結束前,潘小雪以這句話為《不安的風景》下了註解:“Landscape without land, Museum without muse, Republic without public, History without story.”(沒有土地的風景、沒有繆思的博物館、沒有公開的國家、沒有故事的歷史)。

其實自名稱拆解,就可見PALAFANG花蓮跳浪藝術節的宏圖,其中「PALAFANG」為阿美族語中「來做客、去拜訪」之意——主人滿懷誠心,邀請客人前來拜訪;「跳浪」則是一種生活方式,早期台11線尚未開通,人們往來南北,需沿著海岸計算浪的節奏,在礁岩間跳躍朝目的前進。藝壇中有許多花蓮出身的傑出藝術家,但他們的作品都在他方呈現、展演,策展團隊藉本展邀請藝術家跳浪回家辦展,共同成就一場「只有花蓮有,要看就來花蓮看」的屬地展覽,同時邀請觀者向東方啟程前來拜訪,共同激起花蓮藝術新浪潮。

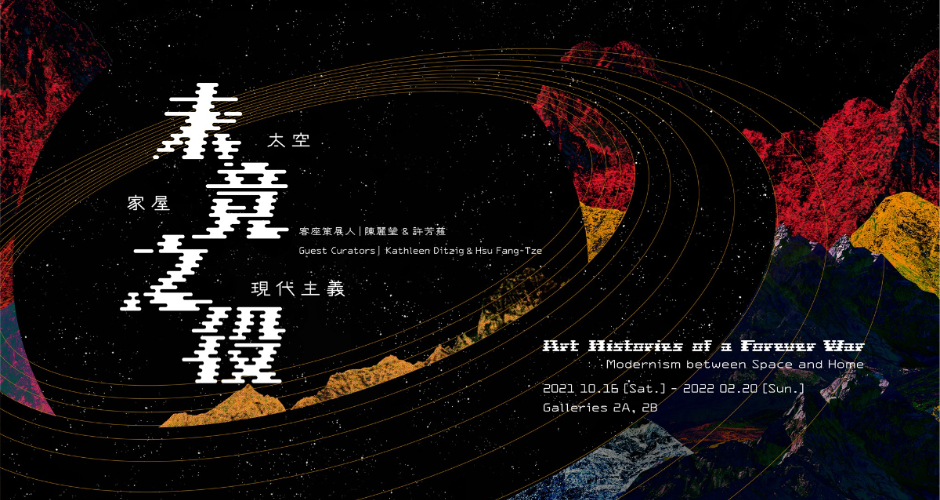

▧ 2021 PALAFANG花蓮跳浪藝術節

10組花蓮藝術家 X 8個浪衛星展區 X 30朵浪㳸漣 X 7場講座 X 2場文化體驗

展覽日期|即日起至2022年1月10日

展覽地點|花蓮石雕博物館

info & photos 哇大創意