臺南市美術館(又稱南美館)2館,自1月6日至5月15日,推出「多重副本—可讀取的複數存在景觀」。本展覽聚焦於人類意識延續在網路平台留下的複數足跡,邀請國內外9組藝術家、藉由作品嘗試提問:人們對於生活的態度與思考是什麼?當科技跟網路不再作為強勢主流的主宰工具,回歸到實體自身,我們是否完整?

什麼是「副本」?

副本在此展被定義,為人類在網路世界上的足跡與身份,並且帶有使用者的習性與行為模式,在不同的副本間可以切換自如,展現各種自己的面貌。一個人,可以有很多個不同的面貌跟身份,而且可以同時存在著,在網路的世界中,持續發揮影響力。但是,網路世界偶爾會讓人搞混,虛擬跟現實之間的界線,越來越模糊,在展覽中可以好好的感受作品,體驗作品、跟作品互動,一邊用藝術的角度來思考這些問題。

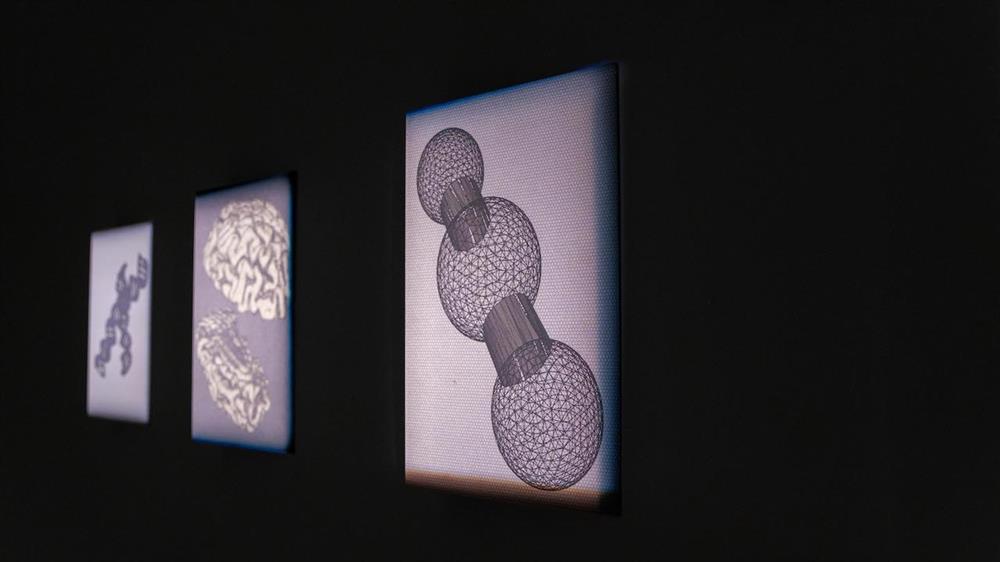

作品1|成為系列、6號場景、涅槃公園、飛地

藝術家|張般源

他將針對病理實體經由科技力量的轉化成網路數據,並再度對其不斷被重組、解構、降低還原度與重啟可能性的過程,透過代碼轉譯後進行3D列印,反過來重新給予數據建構一個實體身體。並使其轉化為自己對分子與基因化學式的想像、結構數據化,用軟體的程序進行重組,轉化成去敘事的形式展出。張般源跟另一個要困住觀眾手機的藝術家鄭先喻正好相反,他把機器思維化成實體,再把生物的公式變成虛擬數據。

另一件新作〈飛地〉同樣重組物、體及型態,並在西方數位對於後人類的觀念中,嘗試將傳統道家哲學觀引入,想像人與主體在這個多元科技的時代,透過3D列印文物的展示體現了脆弱性,並認為「人」可被視為具有多元複雜性的生命微群體,在神面前、萬物生靈,每次的輪迴,是否還是同一個靈魂?這以微觀的方式呼應了人類在各種網路平台時空交錯下留下的片段足跡,這些副本都是本體也是本體的其中之一。

作品2|文字中的一年 4

藝術家|博爾納‧薩馬克(Borna Sammak)

他的裝置作品,由60個數位相框及電路板和延長線組成,每個螢幕裡播放的是藝術家生活每一天在網路上所擷取的一個圖像或文字,每個螢幕代表著每一天,透過這樣的呈現,帶給我們的想像空間,我們觀看到每一天的日常殘影或自身的意念,到底是人類的意識所掌控或是大數據演算使用者偏好的模擬成果,就跟線上線下那條看不見的分化界線一樣,兩個世界彼此疊加,訊息及真實交織互相作用。暗示了科技與人類的密不可分、慾望及需求,也替虛假及真實之間的討論增添了趣味性。你的每一天,是否也會在臉書或IG上閃耀呢?

作品3|釋放充電

藝術家|鄭先喻

藝術家透過作品,探討被網路全球化狀態下同化的人類個體,及思維模式能否維持個體主宰性,作品〈Discharge what you charged〉裡藝術家鄭先喻把人類對手機的依賴,即人類對於無法使用手機進行數據空間傳輸的情緒,以互動的方式將觀者的手機放電來強調與具體化。每個人使用手機的時間越來越長,手機快沒電的時候,或者沒帶手機、跟手機分離的時候,我們還能適應嗎?我們會不會覺得無法跟這個世界連上線呢?

作品4|校準:藍幕 × 藍幕 (online)

藝術家|謝佑承

運用現成物及螢光燈顛覆了觀者視角及機器影像的邏輯順序,熟悉的無訊號藍色屏幕,是現實也是虛擬畫面,恰好是人類生活及科技之間的斷裂畫面之一,觀看時不自覺有一種幻覺感所帶來的心慌,因為冰冷的藍色畫面拒絕我們與螢幕另一端的連接。我們與科技的距離這麼近又這麼遙遠,無法觸及到訊號這件事情令人感到焦慮與氣餒的情緒。

作品5|天眼系列、 三位一體—缺席

藝術家|黃贊倫

藝術家想像一個已經被數位機械化的社會,站在網路世界之外,是否以全知觀點作為敘事視角而主宰著數位訊息中的一切?科技的部件成為一種書寫的形式,如同區塊鏈的數據遺留,也同時顯示實體本身的情感。這種廢棄的電腦零件,讓人反思當承載科技的物件被去需求化後,是否仍然保留意義。

作品6|aaajiao

藝術家|徐文愷

藝術家虛構的網路分身,這位藝術家來自中國,長年關注網路科技及社交媒體影響下的文化議題,訴說著線上線下對於隱私的限制、真實虛擬間的分隔、強制性的牆。裝置〈404404404〉呼應謝佑承的作品,實體化斷訊及故障的現象,再度以視覺衝擊腦海中的意識,展開了網路與現實的張力,邀請觀者親手塗刷在漫遊網路時熟悉的HTTP404標準錯誤回應訊息,也更加深入探究網路世界的邊界。

作品7|無題

藝術家|洪韵婷

回歸到人們部分的精神樣貌寄生於虛擬世界,需求消失不再使用舊技術時,這是一種遺留物,也可能同時是一種不複再見。洪韻婷〈無題〉以紙張折疊而成數個工業物件與模型,並將其有序排列,除了顯示已存在的夕陽產業現實面,也提出了科技與人共同邁進的時間性,這些物件都是人類曾經仰賴其便利性的證明,甚至有許多種類還在役,科技終究是追隨人類的需求腳步而演化邁進。

作品8|人工藻類

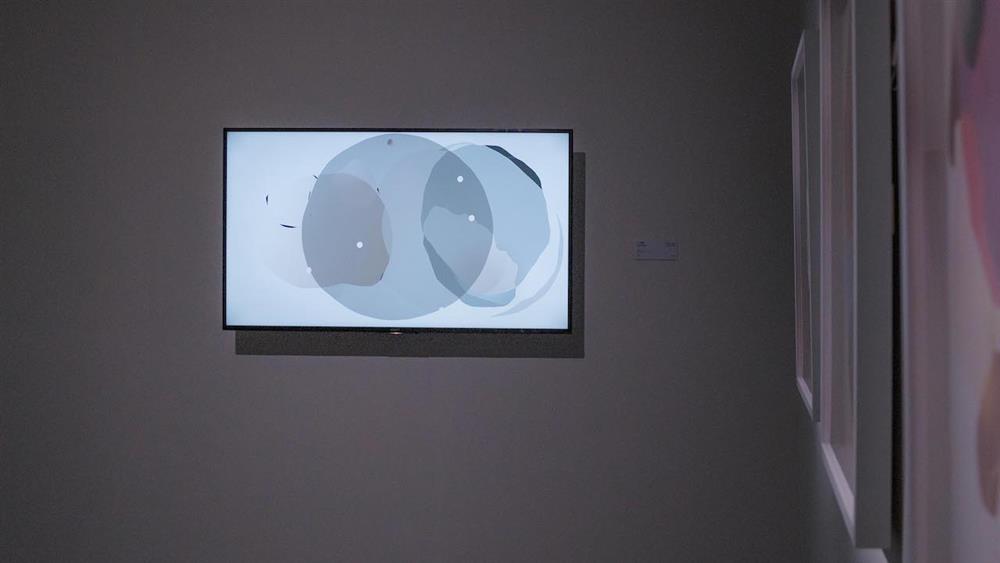

藝術家|哈姆‧范登‧多佩爾(Harm van den Dorpel)

這個作品是藝術家編寫的程式在經過一段時間後所生成的圖像創作,使用機制來影響產出,反思人跟軟體之間的反饋過程。同樣運用自動化程序來回應網路平台上的互動以及人類與機器間的模仿行為,這是機器的創作,同時也是藝術家寄生於程式中的意識產生的創作。這樣的行為顯示了網路社交對於人與機械自動化的關係。

作品9|我的世代

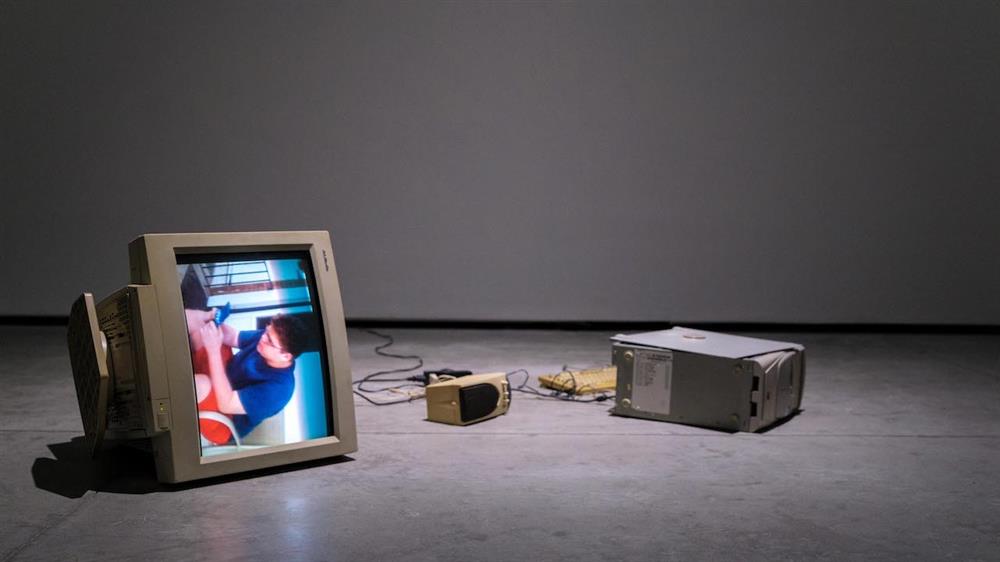

藝術家|伊娃與佛朗哥‧馬特斯(Eva & Franco Mattes)

以壞敗的電腦遺體及網路上青少年面對線上遊戲的情緒反應影片,讓科技、生活有更深刻的連結,並顯示科技與網路的迅速發展,甚至不用幾個世代,人們早已不熟悉許多裝置的使用。

多重副本—可讀取的複數存在景觀

時間|2022/01/06 - 2022/05/15

地點|臺南市美術館 2 館,3F 展覽室O、P、藝術走廊

資料提供|臺南市美術館