2021+桃園地景藝術節(Taoyuan Land Art Festival)以「都會綠洲」為題,將於3月11日至3月27日,在虎頭山創新園區、南崁溪畔、桃林鐵道及虎頭山,4大區域盛大展開。32件地景藝術作品、7場精彩表演、10個主題小旅行、線上遊戲測驗和講座、論壇等6大精彩活動,2022年更新增在地美食餐會、流浪動物攝影展、考古體驗與歷年地景藝術回顧展等4大活動,期待用藝術帶大家重新認識桃園!

>>「三牲工作室」首度大型攝影展!桃園虎頭山遇見可愛的流浪動物

為什麼稱作2021+桃園地景藝術節?

大家對這場藝術節最大的困惑都是,為什麼辦在2022卻還叫做2021?因為2021年礙於疫情而延期,名稱增加「+」,而不是直接改名,其實有希望能賦予活動在疫情蔓延下,桃園面對未知挑戰的勇氣。

【2021+桃園地景藝術節】8件亮點作品

地景藝術作品|共32件

展出地點|桃林鐵路、虎頭山公園、虎頭山創新園區 、南崁溪畔

作品1|河流的形狀

藝術家|墨西哥/路瓦.里維拉 LUA RIVERA

這是一件織品裝置,創作發想來自南崁溪。水道分離了人與河流之間的直接接觸,限制人們進入其水域的通道。許多河流過去是充滿角度與線條的,現在它們失去了曲線,而水域也變得平坦。他們被城市征服,並被人類馴化。藝術家希望人們能透過觀看作品,記住河流原始流動的形狀,並記得,在最純淨的形狀中,水總是在變化,適應塑造地面的環境,甚至將岩石打磨成沙子。我們不過是生命流動的水,所運送的沙粒。我們無法阻止水的力量:到底是水和河流塑造我們的道路和城市,或是其反之呢?邀請觀眾在作品上坐下或躺下,好好感受作品。

作品2|溪花潺潺、白影婆娑

藝術家|台灣/許宗傑

桃園市政府近年積極治理南崁溪流域,改善生態環境品質。「夜鷺」是近年常見於南崁溪流域的鳥類族群,為水質淨化的指標生物。本件作品由藝術家許宗傑以「溪花潺潺、白影婆娑」為主題,於蘆竹區光明河濱公園南崁溪堤岸,造型仿造夜鷺獨特的姿態與色彩特徵,佇立於河堤之上,帶領來訪的市民一起凝視前方經由整治後脫胎換骨、溪水潺潺的南崁溪,彰顯人類與自然共生的精神。

作品3|生命之河

藝術家|台灣/撒部•噶照、何佳豫

為了防止天候遽變導致淺水域魚群死亡,利用類似丁壩的具有多孔透水性的水利工程建造物,可產生回流區營造魚群避難空間,並可穩定河床、減緩流速保護堤防基礎,也讓水生昆蟲有棲息空間,成為魚群良好的棲地環境。

此作品設計鞦韆相鄰丁壩工程的河道,能引發大眾興趣,促進民眾對生態工法有更多認識與討論;又作品宛如水的流動與動植物的蜿蜒生長,洄游之路,不只是魚群,更是萬物安身立命的方向。

作品4|和大地撐起的家

藝術家|台灣/伊祐・噶照、廖運景、謝秋月

樹根在土地裡盤根交錯相互拉扯、土地變的堅硬穩固踏實,讓人們更安定,快樂地在自然環境上奔跑呼吸,風吹落了樹上的種子帶到新的住所,鳥獸享用了樹上的果樹也讓新的種子到了更遙遠的地方,雨水讓種子流到溪流尋找停泊靠岸的港口,重新站立。人與自然,本來就是一個有機體,共生共存不可分割,其內其外都是撐起家的結構和溫度,孕育新生命的誕生。

作品5|我的秘密基地

藝術家|台灣/黃文淵、劉瑋英

大檜溪公園擁有寬敞的草地與兒童遊具等休憩空間,不論平假日都有許多親子家庭前來,兒時總是夢想能有座樹屋,在一片綠蔭圍繞的樹海中,有著專屬於自己的秘密基地,這樣的夢想原來在身邊就能實現。本次運用樹木與草地創造可以與民眾互動之作品,三座圓形樹屋宛如秘密城堡,穿梭的廊道充滿探險的氣息,更結合社區居民創作的社區地圖,打造一座可以共享秘密的城堡!

作品6|鐵龍長鳴 涓涓童年

藝術家|法國 x 台灣/史蒂夫·席厄·克魯托

串連逐漸被埋沒的⽉台、軌道、5.3K標記點⽯樁與桃林鐵馬道的都市綠廊成為一件共同體。透過火⾞遙想曾經乘載桃園經濟發展的重要時代,傳承社區民眾集體記憶中的桃林鐵道沿線故事。作品造型採⽤接近原行駛於桃林鐵道之一的機型-R64電機⾞,保留部分細節,其餘適當的藝術化。將虛實、輕重、繁簡、⾃然環境與工業材質的比例流轉呈現。採用極簡的框架與抽象的線條來表現,讓⽉台與周圍環境合而為一,傳達以自然及人文景物為主體的地景藝術理念。

作品7|守護 大地之鷹

藝術家|台灣/李睿紘

桃園也是水果的重要產區,知名的如拉拉山的水蜜桃等,農民修剪果樹所裁剪下來的樹枝,與老舊眷村拆下的木板,到了藝術家李睿紘的手裡,總能化腐朽為神奇,讓這些看似沒有用途的枝幹,透過藝術家的巧思與巧手,重新賦予材料新的生命與意義,作品以臺灣常見的老鷹為主角,與誕生意象的蛋卵,告訴民眾鷹是環境保護的指標,需要我們共同保育與呵護。

作品8|「漁網、土地、我」城市對話

藝術家|台灣/阿信 ‧ 沙華克

任教於東海大學通識教育中心,講授原住民慶典美學阿信.沙華克老師,他的作品以廢棄的魚網,與回收廢棄塑膠及寶特瓶製作的環保布料結合,融入鮮明的個人風格及原住民圖案符碼,傳達其對海洋生態汙染與環境迫害造成的隱憂,透過食物鏈回歸最終受害的還是人類。

【2021+桃園地景藝術節】表演節目

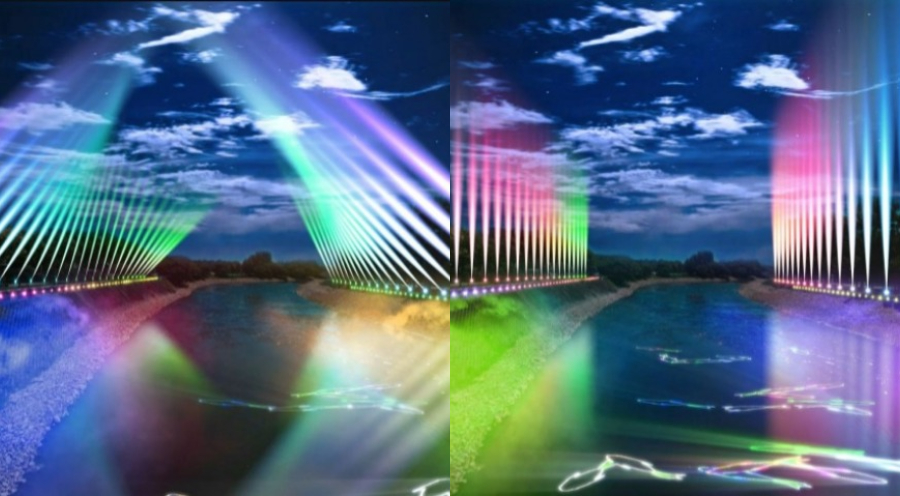

光影展演1|桃源。綠洲夢

活動地點|大業福德祠旁密林區

展演日期|111年3月11日(五)至 111年3月27日(日),18:30、19:00、19:30,每日3場,每場6分鐘

構想是以策展主軸打造出在有限環境下發展出的無限可能,引導觀眾一同進入展區中共同做一場「綠洲夢」。沿著林道走近,原本靜謐的一隅豁然開朗,透過網幕看見貓頭鷹、桃園市鳥「臺灣藍鵲」,調皮地左右嬉戲,時而眨眨眼,耳邊時而響起蟲鳴鳥叫。以燈光紀錄出大自然的紋理,修補觀眾遺忘的土地的記憶.建立人文發展與自然間的和諧共生。雖然是藝術創作和大自然的結合,卻不意味用藝術作品把自然改觀,而是在地景裡稍加施工或潤飾,使人們對他所處的環境重新以評價。

光影展演2|川流不息

活動地點|南崁溪-青溪橋河道

展演日期|111年3月11日(五)至 111年3月27日(日)每日18:00-20:00,每場3分鐘,循環演出

沿著步道,來到由煙霧及幻彩燈光渲染的河岸,夜晚的來臨,隨著燈光周而復始的變化,飄渺雲霧讓人彷佛置身在雲中,感受到內心一片祥和。在表現上,原本的排水水道以藝術品的姿態挺立於水平大地之上,燈束構成ㄧ種沿伸狀的巨大光脈,引伸出各個文化性的容貌,也影射特殊地理的脈絡,自然與在地文化及科技化等場景。以出奇不意的表演型態,達到驚喜不斷的感動。流線型的光脈為潺潺溪水打造夜間也能看見的水流,襯托出溪水微小卻偉大的美麗。

桃園地景藝術節的核心概念

地景藝術節與歐洲文化首都(ECC)的移動策略概念相近,藉由「移動」的特性,喚起地方意識。由桃園土地長出來的地景藝術節,每年擇定不同展區,藉由藝術節翻轉空間、提升公共建設、擾動社區社群,重新認識桃園每一處地方。2022年展區包括虎頭山創新園區、南崁溪畔、桃林鐵道及虎頭山,此地為桃園極早開發之處。新舊融合、多元文化、族群流動等桃園的城市特性。此刻的我們,群聚在新建的城市地景中,從時間的軸線回看見地景的紋理與縱深,科技城市、工商社會、農業時代,而虎頭山已然發現4000年前的考古遺址文化層。

地景不僅是環境的樣貌,更是人與環境的總和。林木河川、蟲鳥魚貝、鐵道遺構,是本屆的作品背景也是創作元素;是歷史也是當下。多元維度的藝術創作、民眾參與及展演活動,融入在地生態與人文美學,穿越城市的浮光掠影而感受到綠洲本質的存在。藝術節景觀美學的質感,最終能提昇水岸與綠地的生活環境,提高宜居的幸福都會景觀。藝術作品讓我們再一次重新認識地方,給我們不同凝視自然的眼光;而桃園,即是遊牧者尋覓的宜居綠洲。

2021+桃園地景藝術節 都會綠洲Urban Oasis

開展日期|2022/03/11(五)-2022/03/27(日)

開展地點|桃林鐵路、虎頭山公園、虎頭山創新園區 10:00-18:00、南崁溪畔 10:00-20:00

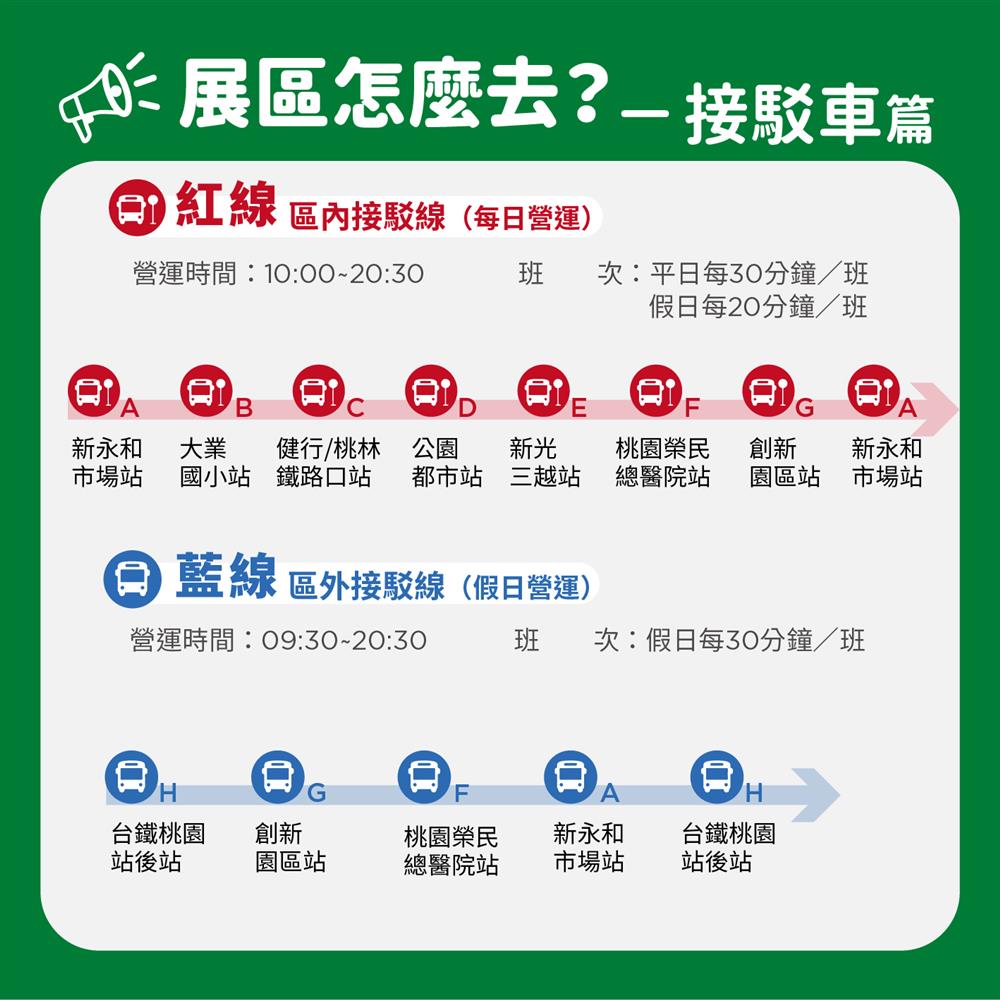

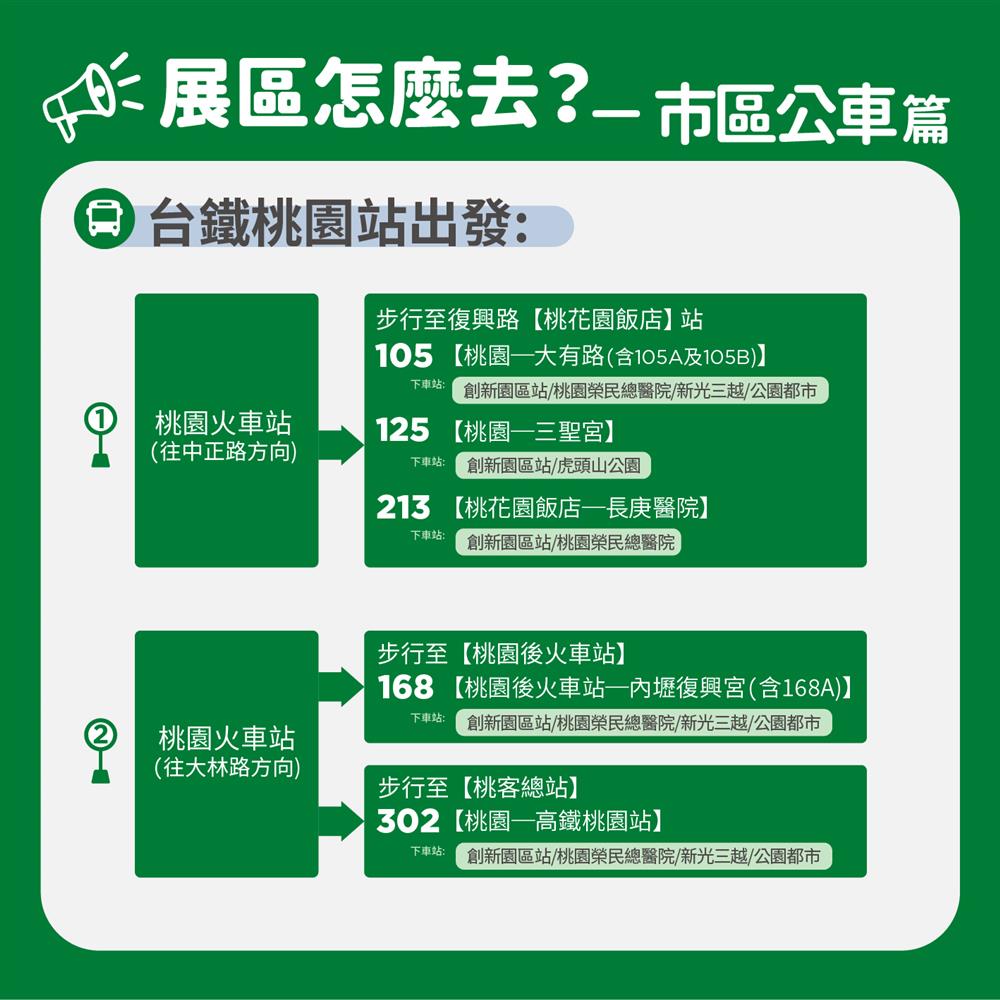

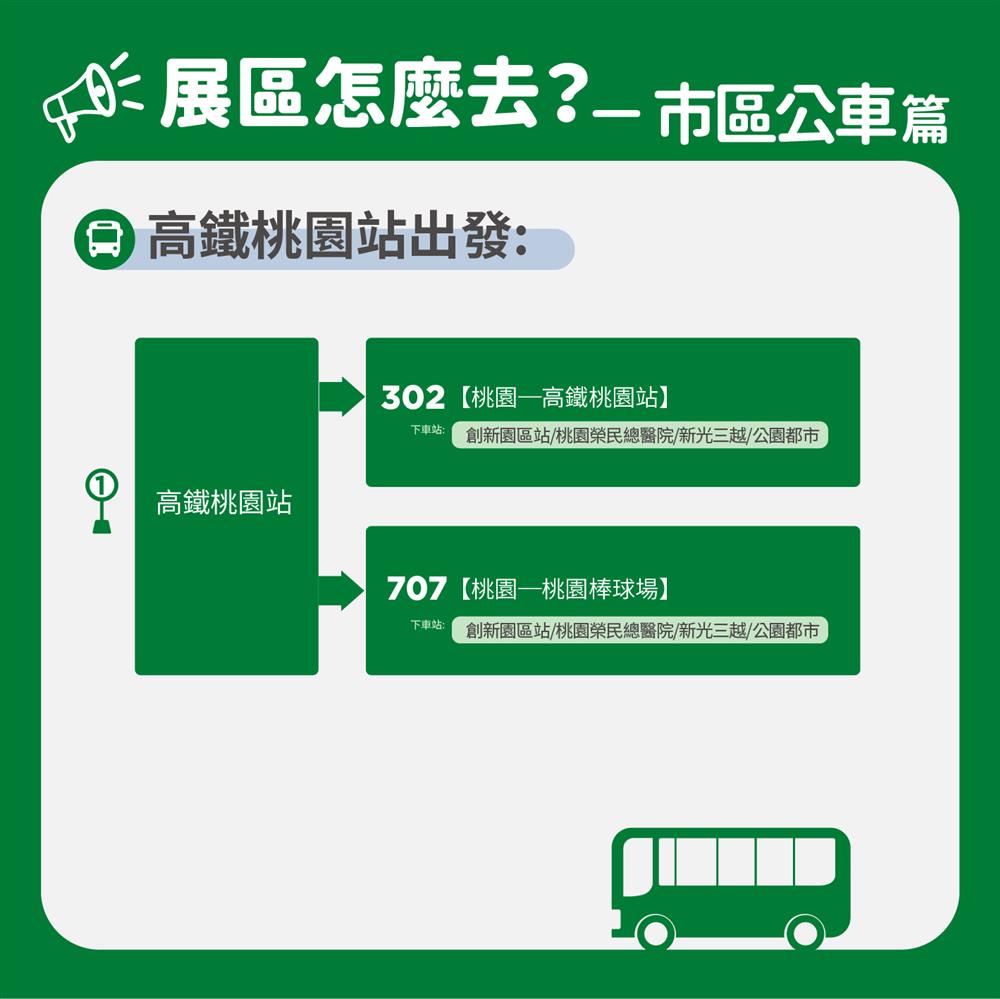

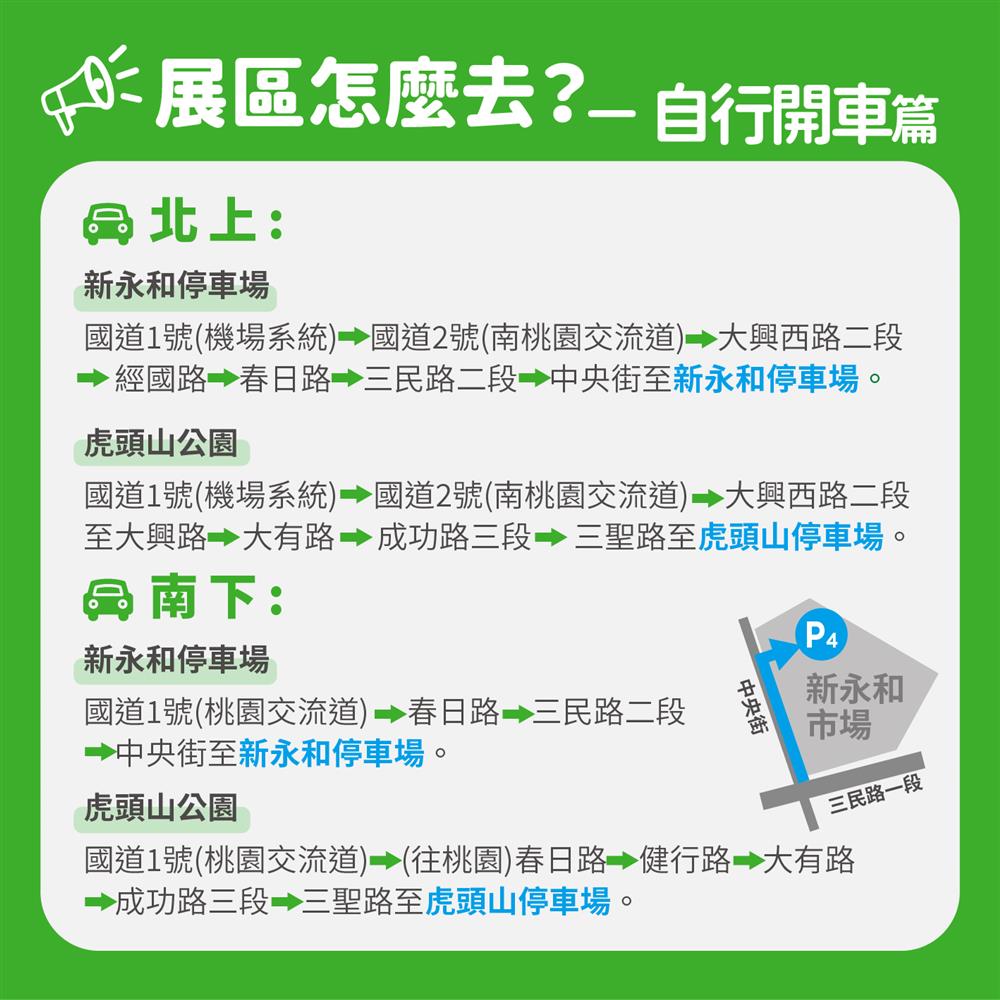

2021+桃園地景藝術節 交通方式

|

|

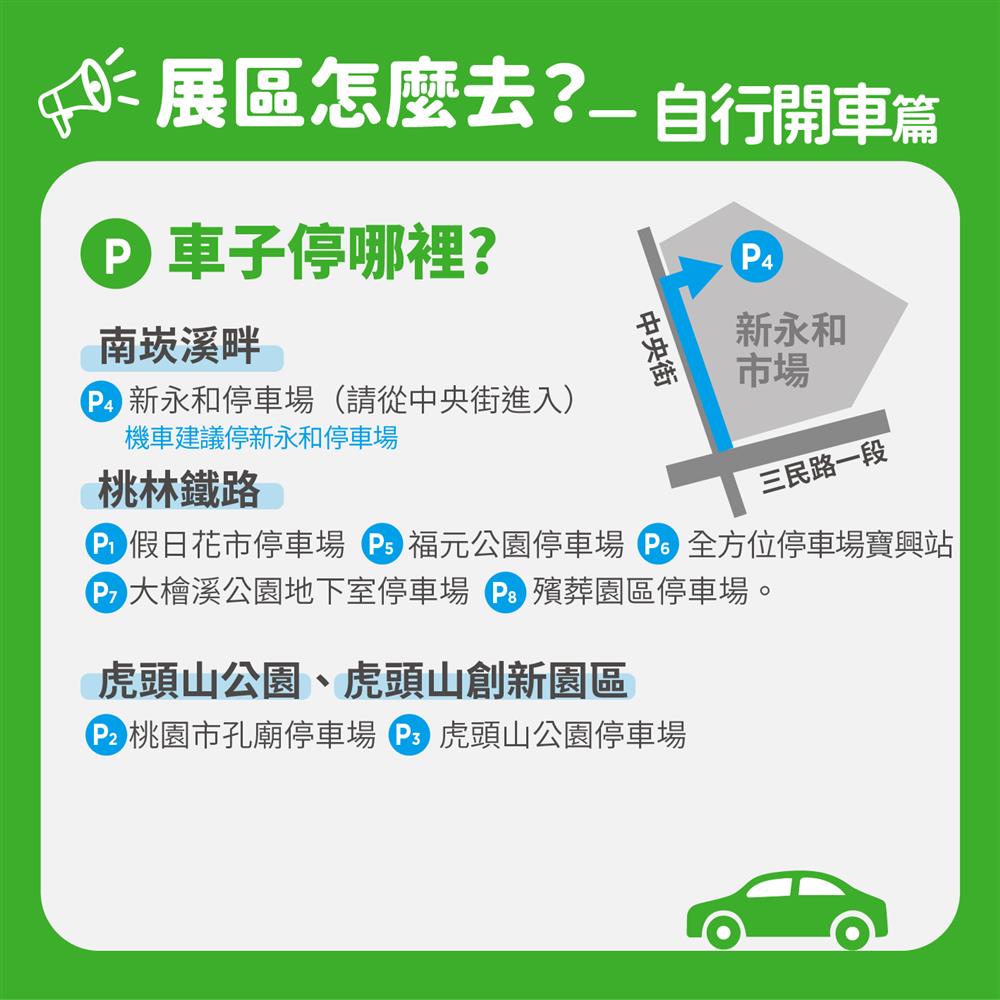

|

|

|

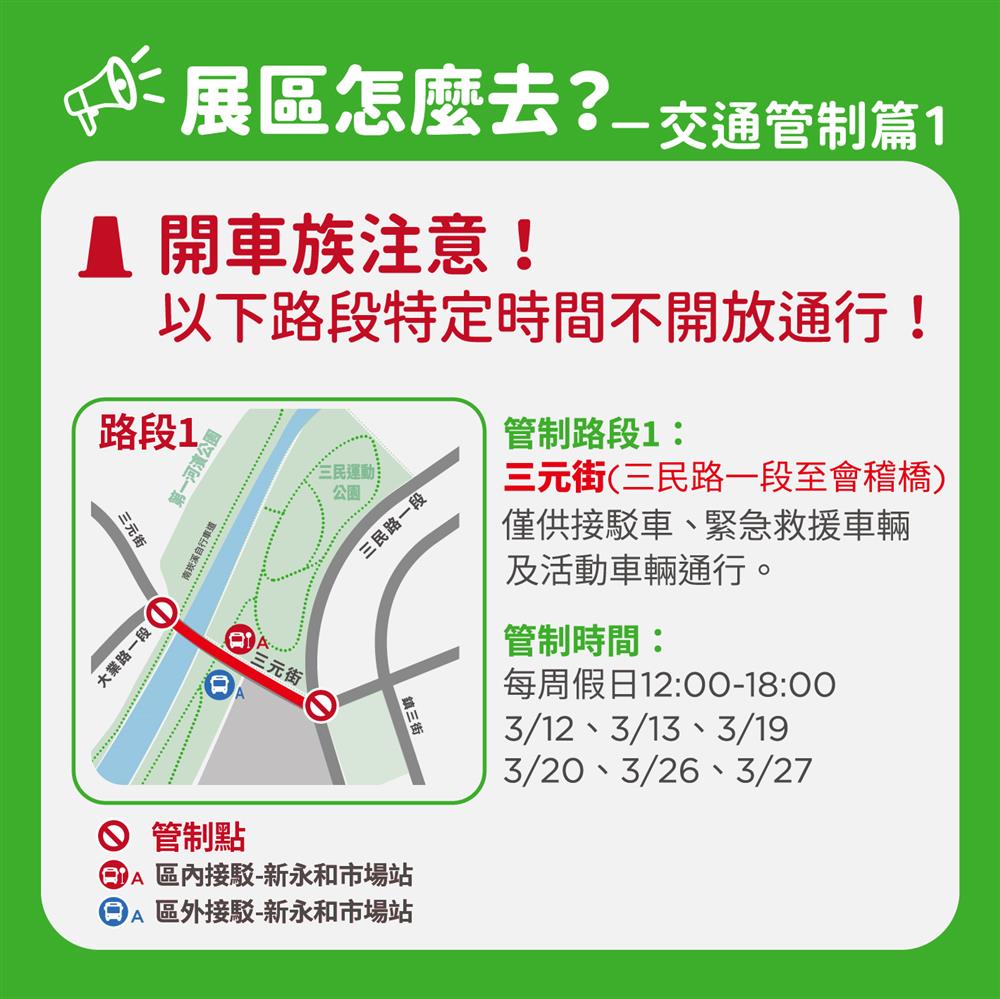

|

|

|

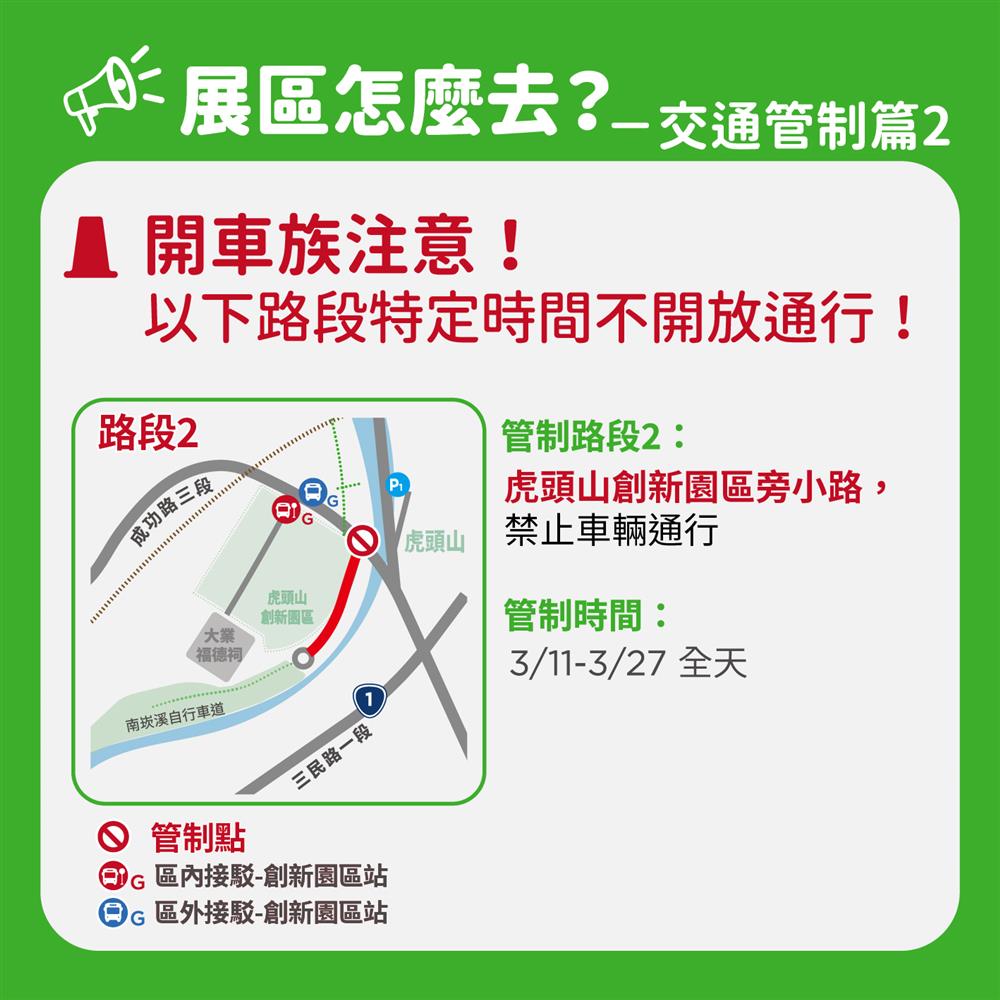

|

資料來源|桃園地景藝術節