台北當代藝術博覽會將於5月20日對外展開,這次我們將眼光深入微型單元展區(Solo),認識3位活躍國際的新銳藝術家:由香港菲籍移工化身紀實攝影藝術家的Xyza Cruz Bacani、前進2022威尼斯雙年展的越南藝術家潘濤阮(Thao Nguyen Phan)、以及入圍2022德國柏林影展論壇延伸單元的台灣藝術家致穎。

台北當代藝術博覽會(Taipei Dangdai,簡稱台北當代)由前香港巴塞爾藝術展總監任天晉(Magnus Renfrew)所創辦,於2019年盛大展開第一屆展會,也為台灣注入全新國際藝術博覽會的體驗與規格。雖然受疫情影響,去年宣布停辦,今年台北當代仍力邀國內外畫廊加入,重新舉辦實體展,國際藝廊參展比例超過6成,共計60間頂尖藝廊帶來200位藝術家逾千件作品。其中「微型單元」(Solo)個展區,由藝廊推薦單一年輕藝術家新作或中堅藝術家的作品,La Vie精選3位藝術家,深入了解他們的創作理念外,同時也想像台灣的當代藝術,在與國際頻繁交會之下可以迸發何種可能。

Xyza Cruz Bacani|Christine Park Gallery

從如風的移工到紀實攝影家

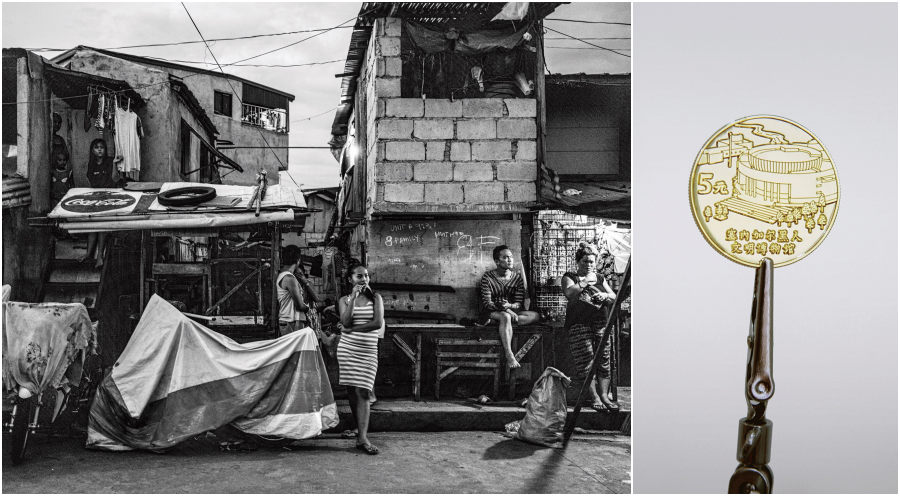

香港電影《淪落人》中,黃秋生飾演的癱瘓男子與他的外籍傭工Evelyn之間真摯互動,曾觸動不少人。而熱愛攝影的Evelyn,原型人物即是創作《活著如風》(We Are Like Air)、曾在香港從事外籍家庭傭工近10年的菲律賓紀實攝影家Xyza Cruz Bacani。「我強烈地感受到移工就像風一樣,重要、被需要但不被看見。」她說道。

在Xyza 8歲時母親就遠赴外地工作,兩年才能見上一面。她曾不能諒解母親在童年的缺席,直到她19歲時前往香港成為第二代外籍傭工、為同一位雇主工作,才日漸體會到母親的辛勞與堅韌。攝影是Xyza的生活抒發,讓她逸逃出現實的苦悶。幸運地,雇主與她有良好情誼,甚至鼓勵並借她錢購買相機。她趁著假日從事街拍, 2014年是她人生的轉捩點,作品獲《紐約時報》攝影網站Lens、CNN等國際媒體報導,其後她入選攝影基金會Magnum Foundation人權獎學金、獲得赴紐約大學(New York University)進修的機會,自此成為全職攝影師。「這給我機會打破成為移工的家族循環。」

同時,Xyza投入更為嚴謹的紀實攝影計劃,將鏡頭對向移工,4年間進行《活著如風》計劃,2018年在香港展出並出版同名攝影集,「我就是局內人,我意識到自己有個特殊的位置,可以更接近地訴說我們移工的故事。」書中以她母親作為經緯,黑白影像紀錄移工們與其雇主間的關係,並收錄孩子與母親們往返的書信與物品。 「這是對於這些堅強女性的細緻刻劃與讚頌,她們在移民生涯中成為支撐原鄉與雇主家庭兩端的中軸。」

而在2020年迫於新冠疫情,Xyza原先的短期回鄉一待就是19個月。期間她拍攝疫情下菲律賓的生與死─醫護員工、新生兒與食物短缺,集結成新作《祖先/後代》(Ancestors/Descendants)。離開菲律賓近15年,這次停留成為她重新與家鄉連結的契機,她彷彿成為後代的祖先,以攝影為這個非常時刻留下見證。現在Xyza即將完成在紐約大學藝術與政治碩士學位,回到她暫時擱置的攝影工作。「我一直對於反殖民、家庭與司法系統相關的議題有興趣。」她將持續拍攝那些不被看見與聽見的故事。

Profile|Xyza Cruz Bacani

菲律賓紀實攝影師,曾於香港擔任外籍移工近10年,關注移民及人權的議題。曾獲選2018年度亞洲協會「亞洲21青年領袖」、2016年「30位30歲以下出色女攝影師」(30 Under 30 Women Photographers)、《福布斯》「30位30歲以下亞洲菁英」(30 Under 30 Asia)、2015年BBC全球百大女性。菲律賓眾議院通過決議案(HR No.1969)表揚她的攝影貢獻。

潘濤阮(Thao Nguyen Phan)|Galerie Zink

由歷史的傷痕與詩意照見明天

曾獲勞力士贊助、越南當紅的藝術家潘濤阮(Thao Nguyen Phan)月初才結束在英國倫敦泰德聖艾芙思美術館(Tate St Ives)的大型個展,又帶著即將在台北當代展出的錄像新作《初雨、日遮》(First Rain, Brise Soleil)奔赴2022威尼斯雙年展。她詩意的作品從家鄉越南出發,對話歷史傳統、環境變遷等全球性議題。

潘濤阮創作根植於繪畫,但她曾深感媒材的限制。她在芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)攻讀碩士時,受到同樣畢業於此的泰國藝術家、導演阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul)飽含東南亞文化與民俗知識的作品啟發,其後在2016年,她獲選「勞力士創藝推薦資助計劃」,成為美國行為與錄影藝術先鋒Joan Jonas的門生,創作實踐也慢慢從繪畫擴延至錄像。

潘濤阮首部成熟的錄像作品《熱帶午睡》(Tropical Siesta, 2017),改編歷史與文學作品成為半虛構紀錄片,隨後持續創作《無聲的穀粒》(Mute Grain, 2019)和《成為沖積層》(Becoming Alluvium, 2019),她的作品中反覆探討地球資源的破壞和過度消耗,《成為沖積層》特別關注湄公河的美麗與苦難,它流經西藏、中國、緬甸、泰國、寮國和柬埔寨,最終由越南出海,將多國的經濟、文化與動盪的歷史發展牽連在一起。

對湄公河的探索延續到這次的《初雨、日遮》,首章呈現雨水隨氣候變遷,富庶了農業卻也帶來洪災和破壞,建造日遮的混凝土正是元凶之一;次章則以一段跨越越南和柬埔寨的愛情,說兩國充滿矛盾的歷史。在泰德聖艾芙思美術館的訪談中,潘濤阮分享:「我覺得我接收過的官方歷史與學校教育是被操控的、文學也是受限的⋯⋯所以我轉向從童話、民間傳說與神話中尋找另一種事實。」

潘濤阮想要對抗的是集體的「失憶」,最近在《Elephant》的訪談中她說道越南人對未來有種危險的樂觀,「越南人性格非常樂觀並且向前看,我們傾向克服、遺忘動盪的過去並專注於未來,但同時向過去發生的事情學習也非常重要。」她期望能以柔軟的詩意撫觸家鄉未癒的傷痕與矛盾,照見更清晰的明日。

Profile|潘濤阮(Thao Nguyen Phan)

潘濤阮居住於胡志明市,是一位跨學科藝術家,其創作形式包括錄像、繪畫和裝置。她從文學、哲學和日常生活中汲取靈感,觀察社會習俗和歷史中分歧的議題。她在越南及國際間的展歷豐富,今年5月初甫結束於英國倫敦的泰德聖艾芙思美術館(Tate St Ives)個展,曾於倫敦奇森哈勒畫廊(Chisenhale Gallery)、上海外灘美術館等展出。潘濤阮此刻作品正在第59屆威尼斯雙年展展出。

致穎Musquiqui Chihying|LIUSA WANG

從全球地緣政治中回望台灣

問起的台灣藝術家致穎為什麼對非洲議題特別感興趣?「在中國外交進入非洲之前,這裡很多是台灣的(政治)地盤。」這次他在台北當代展出的裝置作品〈文化館〉(The Culture Center)調查了中國在非洲的文化建設,然而談起創作源起,他卻繞回台灣當出發點。

出生台灣、經常來回台北與柏林兩地的致穎,擅長以論文電影(essay film)等視覺藝術形式,加上獨有的幽默感來轉譯嚴肅的歷史研究題材。早在他2016年首次入圍柏林影展論壇延伸(Forum Expanded)單元的錄像作品《多哥咖啡》(Café Togo),就因為想參考其他國家如何面對殖民歷史,而深入認識柏林非洲區的去殖民化運動。其後他踏上了非洲大陸實際考察,今年再以《打光》(The Lighting)入圍柏林影展,發現只在非洲風行的中國傳音(TECNO)手機,竟由聯發科研發照相功能,台灣意外現蹤。「以前我的作品常由台灣出發,但討論中非關係或許更能在國際層面上,讓觀眾理解中國新的殖民動態。」

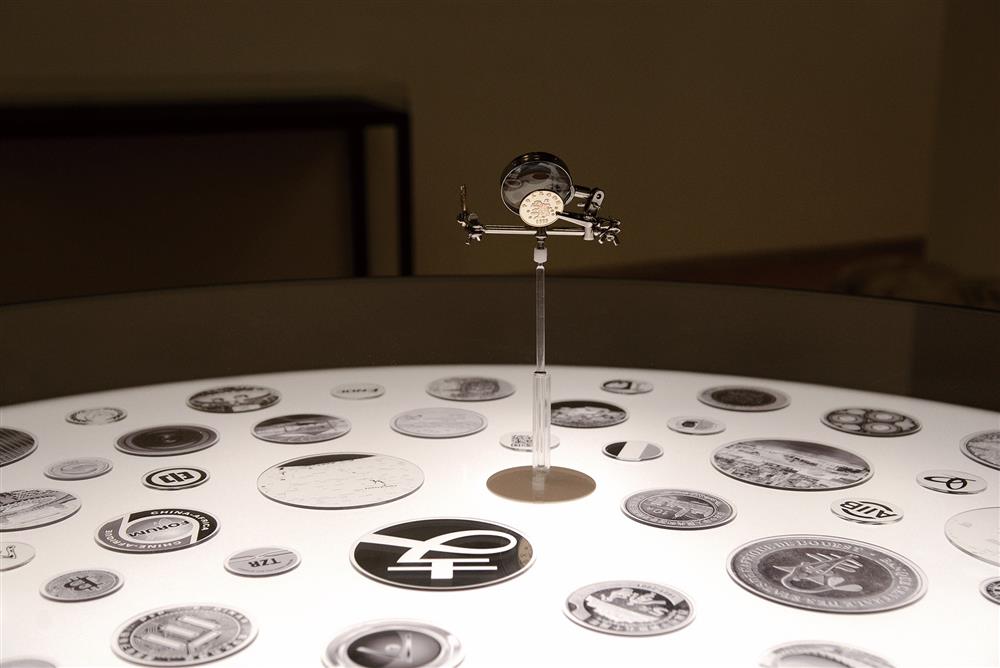

在〈文化館〉之中,5枚鑄造的紀念幣,分別對應5座中國在西非資助或私有的文化場館,圓形展台將他蒐羅的圖像資料並陳,掃QR code就能連上場館官網。致穎說明紀念幣的概念是挪用中國央行發行的「寶島台灣風光紀念幣」,那些為台灣名勝鑄造的風景是中國政治主權的宣示,而這些場館正是其政經勢力的延伸。但致穎認為不能單以殖民論述概括,過往曾被歐洲殖民的非洲大陸,陸續成為台灣、中國政治介入的角力場,背後的互動關係遠比想像中複雜。例如其中一座米亞非洲藝術博物館(Miaa Musée Internationale dÁrt dÁfrique)的華人館長,當初還是台商朋友引領他學習蒐藏木雕,他後來捐贈的大量藏品,甚至成為中國國家博物館中非洲常設展的基礎,然而過去多為歐美殖民母國才建有非洲文物館藏,這也成為他錄像近作《雕塑》(The Sculpture)的拍攝題材。

「台灣在非洲外交上的挫敗,讓我們少去關注非洲議題,但其實更應該去理解背後的變化。」致穎透露之後可能會再進一步探索雕塑等文物在各洲博物館如何被展陳、觀看的議題。他作品的地理跨度橫越歐、亞、非三洲,在我們以探索全球關聯的地緣政治與歷史處境的視角認識他時,或許也打開了一個進而回頭審視台灣的契機。

Profile|致穎Musquiqui Chihying

生活工作於台北及柏林,擅長運用聲音及影像等媒材創作,經常透過地緣政治的觀點審視當代世界。曾於眾多國際性的藝術機構與影展展出,包括柏林影展(2022、2018)、善宰藝術中心(2021)、巴黎龐畢度中心(2020)、鹿特丹影展(2020)、臺北電影節(2020)、臺北雙年展(2016)等,於2019年獲LOOP錄像藝術製作獎首獎,並在同年入圍柏林藝術獎。

台北當代藝術博覽會 TAIPEI DANGDAI

公眾展期|5/20(五)~ 5/23(一)

地點|台北世貿中心一館

文|吳哲夫

圖片提供|LIUSA WANG 、Christine Park Gallery、Galerie Zink

更多創業幕後、品牌經營新知皆在 La Vie 2022/5月號《創業者的冒險》