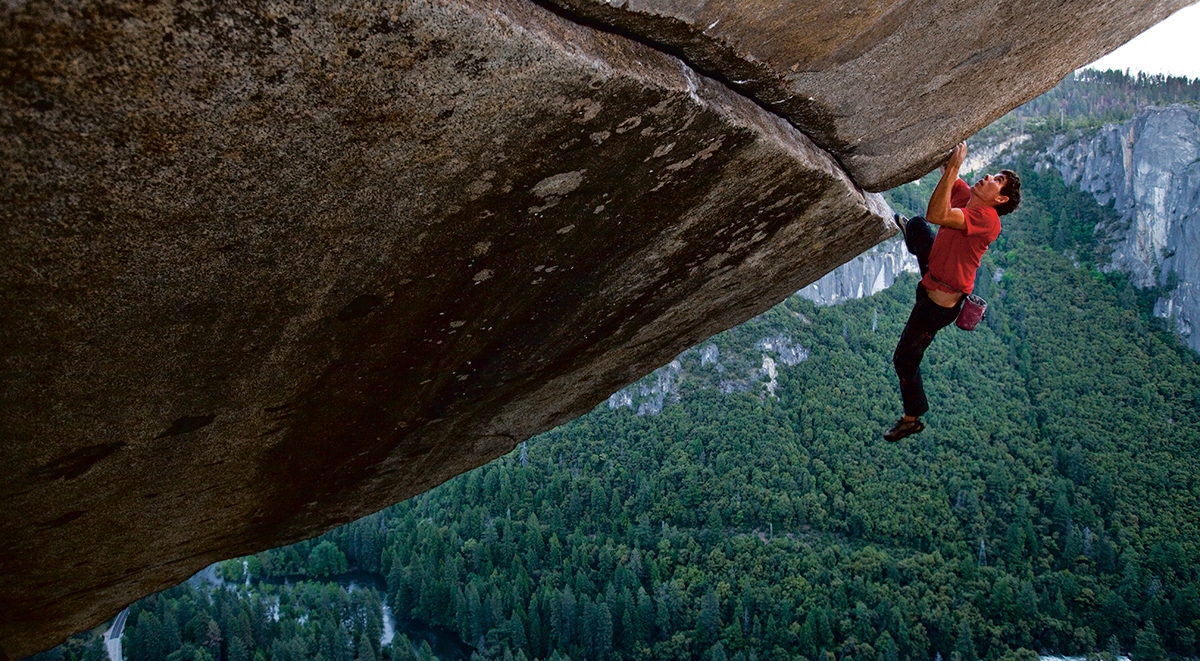

Kamaro'an 這個來自花蓮、風靡至歐美的台灣品牌相信你一定不陌生,以阿美族工藝為基底,不著痕跡地轉化為具有當代極簡風格的設計作品,散發著安靜而強大的力量。我們在炎夏走訪Kamaro'an 鮮少曝光、位於花蓮的工作室,一窺工藝師們的巧手與工具之間的深厚文化底蘊。

以阿美族港口部落傳統輪傘草編織成的優美浪草燈、賣進紐約現代藝術博物館(MoMA)並大受歡迎的的編織三角包、最新SS22以阿美族傳統物件為形的皮革提把草編包及籐皮提把陶作花器⋯⋯,將文化與傳統工藝默默糅合進當代設計,透過一雙雙巧手將其變成令人一見傾心的作品。

如果說仙氣與詩意是Kamaro'an產品給人的感覺,那麼位於花蓮的Kamaro'an工作室便是仙氣的製造所,這裡主要做產品前端研究、工藝文化學習、田野調察,工藝師們也會專門找部落的職人阿公上課,再跟設計師討論、進而研發產品或是構思展覽。

風塵僕僕地乘著火車來到花蓮市區邊界、推開位於民宅區一間白色房子的大門,迎接我的是3位穿著質樸洋裝、繡花鞋,有著深邃五官與烏黑頭髮的美麗女子,分別是Kamaro'an的共同創辦人Tipus與兩位工藝師Badagaw與Imay。

Tipus與Imay皆為阿美族,Badagaw則為排灣族,Kamaro'an精美的工藝品就是經由她們,和Kamaro'an House的Nacu、Lisin及部落工藝師Dongi Ngaday及Dongi Lisin之手,製作進而銷售至全世界。

從物件到工具都以實用取勝的阿美族工藝魂

Kamaro'an簡潔的產品設計與阿美族傳統上著重實用性的特質不謀而合,Tipus與我們分享道,傳統阿美族為農耕社會,所以比較注重實用性,較少裝飾工藝或是藝術品,所有大小工具都相當實用,多以家裡現有的東西或是自製工具為主,連海邊採集工具、烹煮用具都能自製,而傳統藤編與草編的用品本身就很耐用,但是久了也需要修繕或替換,如草蓆與其編織機也都能長久地留在家中,甚至是傳承使用。

但由於現在較少年輕一代從事農耕,加上現代有很多材料可以代替以往的天然素材,如以塑膠打包帶取代藤皮(因為藤很難取得若要另外採購又很貴),這些工藝的傳承就比較少了,值得一提的是,傳統藤編是阿美族男子年齡階級必須學習的工藝技術,但因為族人旅北居住後,藤編技藝就較少人有機會學習了。

而工藝師們因為好奇這些部落藤器的生活應用而去拜訪港口部落的工藝達人Roit阿公(順帶一提阿公去年被選舉為頭目),進而有機會學習藤編,手作之後才知道這項男性工藝從採集到編織的困難度很高,且她們只學編織,Roit阿公堅持只帶男性上山採藤。

「阿公很在乎做出來的東西是否容易壞掉,因為這代表著你沒做好,只要錯就要重來,無法之後再補救!因為這些做出來的東西就是打算要用很久的,阿公也會有進度要求,如果你做不到他會小生氣(笑),他也會選學徒,觀察你這個小孩有沒有做工藝的耐心與韌性。」主要負責皮件類製作的Badagaw說道。

原本部落沒有使用皮革,Kamaro'an則將傳統籐皮編織轉換為皮革編織,再由台北設計師立祥、雲帆設計應用於袋包上。三角包皮革把手、相機包、方包上的裝飾小皮環都使用了阿美族藤編一繩到底的工藝技巧,傳統阿美族的刀柄上也可見這樣的編織環加強結構性和裝飾。

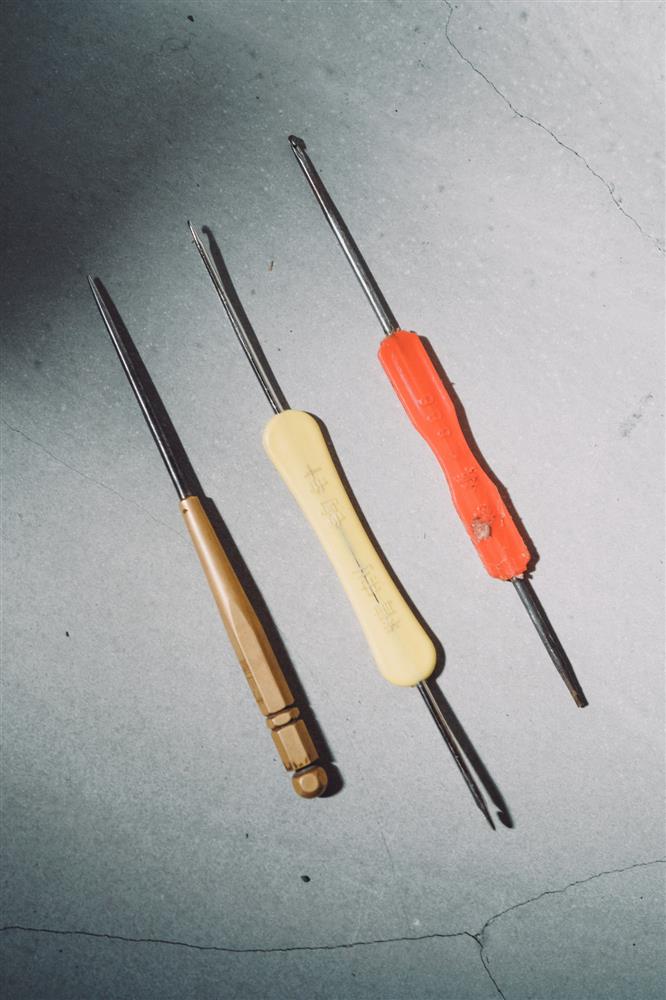

「一開始也曾用過指甲彩繪的工具來挑皮繩,後來才發現用鉤針勾比較好勾,嘗試了許多進口鉤針但都會斷,直到在生活賣場找到一組兩支才20元的鉤針,用了3年多都沒斷,但現在已經很少進貨了,很難找!」Badagaw笑著說道,這個不起眼的小鉤針,編織出無數完美無瑕、找不到收尾處的皮環,可能面臨斷貨則是Badagaw現在淺淺的焦慮。

Roit阿公也是自製工具的高手,一方面港口部落距離市區較遠購物不便,阿公便發明了許多符合自己的手勁和所需尺寸的工具,「而且阿公很省材料,都會把剩材加以利用,也是跟他學習後才發現這些工具如此好用、省力,這也是種傳承吧!」以橡皮筋固定藤皮間的間距,或是在藤皮噴水後,用廢棄鐵片壓平一個晚上進行塑型,以及將這些工具和材料分門別類收整齊的方法,都是阿公職人的智慧。

生鏽的美工刀、檳榔剪與巨大的母語字典

以輪傘草製成的草席散發著榻榻米般的香氣—這是大部份阿美族人關於家的記憶之一,還有製作成農耕時放在背上防曬的「太陽蓆」,可使插秧時不會被太陽過度曝曬。

而Kamaro'an以輪傘草製成的浪草燈,在2017年獲巴黎家具家飾展亞州新銳設計師獎(Maison&Objet Paris Design Award),並被MoMA、西班牙畢卡索博物館引進販售,即是使用了編織草蓆的技法,「與草蓆略有不同的是編燈罩的草是處理過的,需要以一把鈍鈍的、生鏽的美工刀削輪傘草的皮、去掉含有蛋白質容易發霉的纖維,也因為要取莖所以要把葉子割掉,這時會使用園藝剪、圓頭的檳榔剪,若用一般的剪刀會使切口鬚鬚的,檳榔剪會讓切口比較圓潤也可以剪粗一點的草,但傳統阿美族就是能剪的東西都會拿來剪,甚至也有人用菜刀剁。」主要負責輪傘草製作的Imay說道。

而輪傘草的編織過程更是吸引人,一身白洋裝的Imay坐在編織架前示範編織,畫面像是在演奏某種樂器,這個特別請木工訂製、外型也有點像板凳的編織架已經使用了5年了,還像新的一樣,讓人聯想到Imay說從Roit阿公身上還學到了以前人對物的珍惜。

浪草燈以紙線編織纏繞,傳統製作草蓆則會使用棉線,而紙線一端繫著螺絲當作砝碼,也有人會用石頭或寶特瓶、空線軸,「大家會想盡辦法尋找有重量又能儲存線的東西,這是部落阿姨發明的,也是我們試過重量和大小最剛好的工具,線又可以卡進螺絲的溝紋。」

經過重複的交叉編織成片,還需要上燈架並做修剪、包裝,整體大約要3到5小時才能完成,更不用說整體工藝環節其實是從種草、割草、曬草、處理草開始的。

當我問起編織架是否有官方名詞,大家此起彼落地討論了起來,這時Tipus搬來一本巨大的、貼滿標示貼紙的母語字典,「我們母語字典很巨大誒,還有網路版的!你看,光服飾的單字就這麼多,全部都是精華!我們真的很感謝作者吳明義老師,這裡面甚至紀錄了每個區域、部落不同的用詞,太厲害了。」

無疑的,這本巨大的母語字典也是一樣重要的工具,阿美族的部落與部落之間,不論距離遠近皆發展出自己獨特的工藝製程或樣式,甚至是語言用詞。

若放大一點來看,台灣這個小島每個地方都有當地人獨特的氣質,Tipus、Badagaw與Imay便散發著與台北人截然不同的感覺,談話起來更加輕鬆自在而友善,對於工藝也有自己獨到的堅持與美感,在白色小屋中與三位工藝師探討工藝與工具一下午,翌日回想竟有種走入烏托邦般遙遠又美好之感,我想這也是Kamaro'an獨特的魅力所在—以工藝、工具與設計創造出根基於文化而飽含溫度的當代工藝之作。

Tipus、Badagaw、Imay

Tipus Hafay林易蓉從台大城鄉所畢業後2014年起與張雲帆、劉立祥兩位設計師一同投入經營與設計品牌,本身為港口部落的媳婦也是阿美族人。Badagaw為排灣族人,2017年加入品牌,多負責皮件工藝與工藝紀錄攝影,以及官網上部分工藝筆記撰文。Imay也為阿美族人,2020年加入品牌,多負責輪傘草的編織,官方IG上也可以看見她當model的身影。

文|馮興妍

攝影|林祐任

一起透過La Vie 2022/8月號《職人與他的工具》,一窺工具與技術、人們之間的共創關係!