幾捲毛線、一張畫布、一台簇絨槍與一整個下午,簇絨(tufting)織品藝術透過重複性的療癒工法,將線材梳理成靈感的霞光,一筆一畫織進布料中探索織品的不同質地,簡單的手法與無限的創意,拉起了體驗與織品工藝之間最近的距離。

從歐美紅到亞洲的簇絨(tufting)織品藝術近期成為一課難求的熱門課程,僅僅幾個小時,初學者也能做出有模有樣的創作,更吸引了許多非織品領域的創作者跨域學習,簡單、迷人的技法背後更是織毯工藝的歷史縮影。

廣稱為「tufting」的工藝類型中,織毯可以說是其中代表,而簇絨槍(tufting gun)也是因織毯工廠而誕生。回顧人類製作地毯的歷史,西元前400∼500年波斯人便使用織框(Woven loom),將線繩透過打結(Hand-knotted)的方式織出花紋精美的地毯,後來逐漸發展成手簇絨工藝(Hand-tufted),相似的工法如俄羅斯刺繡與地毯鉤針,都是透過工具在孔隙比較大的布料上戳出毛絨質地,不但可以自由地做出圖案,也加速了花式地毯製作的速度。最初出現的織槍為木製、手動式,而自動式機械型織槍約在西元1930年出現於當時世界最大的地毯生產地美國喬治亞州的道爾頓市,約在2018年風靡於歐美、並延伸至工廠以外的創作,2021年底,這股療癒旋風更吹向亞洲。

簇絨工藝的運作原理,是透過穿有紗線的槍口尖端將線穿刺進底布縫隙,此時會在底布的後方形成線圈,暫時固定完成「簇絨」,織槍分為手動與自動,織物質感以圈絨(loop Pile)或割絨(cut Pile)呈現,如毛巾布結構一般的質感為圈絨,圈絨槍將紗線不斷織進底布中,紗環呈現U型結構。割絨槍口則設有小剪刀不斷把剛織好的圈絨紗環剪斷,紗環呈現W型結構,最終質感如絨毛。兩種技法搭配起來,再加上多元線材的應用與圖案變化,即可以在同一張布面上玩出許多質感與創意。

簇絨工作坊玩什麼?

以織物為主軸、專門探索材質創作的「淺力之物所uncertain studio」主理人欣秀、孟萱,以及視覺與織品藝術家Eric Liao,雖然創作風格迴異,但皆以不同於市面上商業化的簇絨課程,以更深入、多元而實驗性的教學分享織品工藝的美好。

織品設計系畢業的欣秀與孟萱早些年從事知名運動品牌的鞋面針織設計,對於織品工藝瞭若指掌的她們,對簇絨的創作有著不同的習慣,欣秀喜歡割絨呈現的細緻圖案,並習慣以剃刀修整絨毛高度做出層次感的搭配;孟萱則喜歡圈絨織紋所帶來的粗糙中帶點工藝的感覺。早在2016年她們就注意到簇絨槍的出現,當時還需要透過特殊管道向工廠直接購得,使用與維修都要自己摸索,一開始為了挑底布、紗線與繃布框的張力做了許多嘗試,最後才找到滿意的純棉布與耐用的聚酯纖維布,分別使用於圈絨與割絨質感。也為了能夠盡情玩出織物的質感變化,淺力之物所uncertain studio的簇絨課程提供了非常多的花式紗,如反光紗、段染紗、粗細節紗,甚至是她們自己手染的紗線,創作中也能夠將2、3條紗線同時織進布料中進行混紗。除了從圖案設計、配色與選紗進行的初階課程,淺力之物所uncertain studio更設計了長達6小時、從繃布框開始的進階簇絨工藝課程,除了創意,也相當考驗體力。

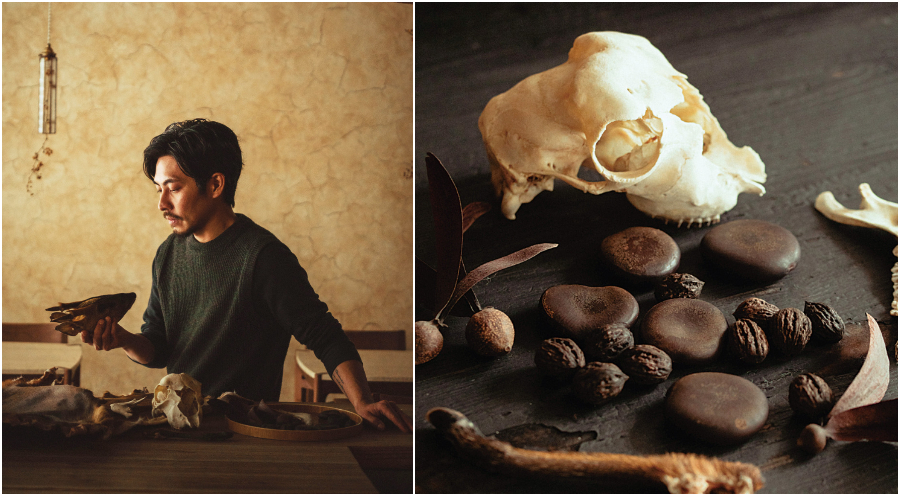

而作品風格溫暖迷人的視覺與織品藝術家Eric Liao,2020年成立了織品工作室「Eric Liao Studio」,作品多以插畫再延伸為織物或服裝等創作呈現。Eric接觸織品設計大約有5年的時間,以織品創作探討自我療癒、人與情緒相關的議題,「我透過創作檢視自己的狀態、與內在的不安和解,也希望工作坊學員知道自己也能創造出能安撫內在小孩又有療癒感的作品。」也因此Eric規劃的工作坊之一,即是先透過冥想靜心與直覺繪畫,再進行簇絨創作,藉由自我探索的過程,逐漸發展自己創作時對於材質與配色的風格,並將成品做成毛絨絨的療癒抱枕。而為大眾開設的簇絨工作坊則是單純圖案創作,Eric同樣鼓勵學員玩材質、不要設限任何紗線的運用,體驗紗線的各種視覺效果和手感,化學纖維的粗糙、羊毛與羊駝毛的溫暖都能玩出不同變化,不同於著重工藝的工作坊,未來他也想在課程之中,加入更多觸發靈感的體驗環節。

簡單也不簡單的簇絨工藝

簇絨的製作過程看似相當簡單,卻依然有許多需要掌握的細節與技巧,織造時的機器走位安排是欣秀、孟萱與Eric都相當在意的,織造路線就像素描的筆觸,若沒有先設計好路線,用胡亂塗鴉的方式進行,近看會不夠細緻,背面也會有很多零零碎碎的線頭,最後在背面上膠的時候表面會不平整。同時他們也異口同聲建議新手以大色塊的幾何形狀構圖,因為初學者很難控制織槍轉彎,比較細的線條或細碎的地方較不容易織造。值得一提的是,專業的簇絨藝術家在創作時幾乎沒有圖案限制,甚至可以做非常細緻、多變的圖案線條,就算紗線已刺上去,還是可以用剪刀修剪想要的輪廓,只是需要非常多時間與耐心。

對於紗線材質有深入研究的欣秀與孟萱,認為紗線的粗細度、彈性是需要考慮的條件,若紗線不夠粗會無法填滿布料縫隙,視覺上不夠豐盈,還可能會脫落;紗線彈性太大則會在織造過程收縮,彈性太小則會造成脆裂。平整的人造壓克力紗是市面上最常見、最適合新手的,不但價錢合理、容易清潔,織造過程也相對流暢;若想要追求溫暖又高級的質感,羊毛紗也是個好選擇。此外,雖然混紗效果很好,但也不建議初學者同時使用太多紗線,容易產生紗線自撚(互相扭纏)。

織完之後?簇絨藝術的更多可能

簇絨作品除了常製成壁掛、地毯、抱枕,鏡子、首飾盤,能夠快速展現織品質感的特性也相當適合應用於大型裝置藝術創作,發展性廣泛。像是2018年時阿根廷的藝術家Alexandra Kehayoglou以簇絨技法織就一件件大型的藝術作品驚艷眾人,「Alexandra會花一整個月在做整幅的作品。但這才是好玩的地方,邊做邊觀察與思考!」欣秀與孟萱也觀察到俄羅斯新興的簇絨藝術家創意力豐盛、作品跳脫對於簇絨的想像;而對於針織與紗線開發相當進步的韓國,作品細緻度高、對於課程與商品規劃也很完整。「絨毛高低差、紗線質感、圖案就能組合出數不清的變化!我們也喜歡將成品和不同材質做結合,比如將織片固定在塗上壓克力顏料的畫板上做成複合媒材創作,當不侷限簇絨於織品,而是將它視為一種元素時,應用範圍就更開闊。」欣秀與孟萱說道。

Eric則相當關注讓簇絨在全世界紅起來的推手之一美國藝術家Tim Eads,他建立了網站「Tuft the World」分享許多有用的簇絨知識。而曾在時尚選品店初衣食午展出作品〈海洋編織〉的葡萄牙編織藝術家Vanessa Barragão也是Eric喜歡的織品藝術家,「我很喜歡觀察織品的表面質地變化和故事性,Vanessa能搭配不同織品工藝創造多元層次讓我驚艷!」此外,跨足服裝設計領域的Eric也觀察到簇絨於時尚產業的多元應用,甚至前幾年前紐約Parsons設計學院也有學生應用於服裝設計。「我覺得簇絨開啟了一個新的可能性,讓不同領域的創作者像是插畫、時尚領域都我覺得簇絨開啟了一個新的可能性,讓不同領域的創作者像是插畫、時尚領域都能透過織品發展更多元的創作,能讓更多人認識織品創作是件很棒的事情。能讓更多人認識織品創作是件很棒的事情。」

淺力之物所uncertain studio

畢業於織品設計系的主理人欣秀、孟萱,以織物為主軸專門探索材質結合創作的無限可能,除了織物商品設計,也舉辦織品相關的專業工作坊課程,分享織品工藝與創作的美好。

廖翊丞(Eric Liao)

出生於台北的插畫、織品創作者,於2020成立Eric Liao Studio。作品多以插畫為基礎,將織品為主的各類媒材轉譯延伸製成織物、服裝等不同的創作,探索不同質地的表現,透過多彩的視覺語言與豐富的表現層次,傳遞細膩的情感訴求。

IG:@eeericliao

文|馮興妍

圖片提供|淺力之物所uncertain studio、Eric Liao

場地協力|At The Venue在場