現今越來越多展覽脫離視覺單一感官,打破傳統上在白盒子內依循動線觀展的形式,更講求提供進場的觀眾一場「體驗」,無論是透過聽覺、觸覺、嗅覺,或是更全面的身體感。而長期聚焦於城市建築與當代藝術的「忠泰美術館」,為了解開長久以來被制約的既定參觀展覽行為,推出由總監黃姍姍擔任策展人,並邀請藝術家王德瑜、建築師林柏陽跨界共創的《感知現場-建築×藝術跨界展》,三人一同將美術館空間化成一件作品,引領觀眾實際透過「身體」探索、體驗,以自身感知來定義現場,將展覽解釋權回歸觀者。

邀請觀者以身體探索展場

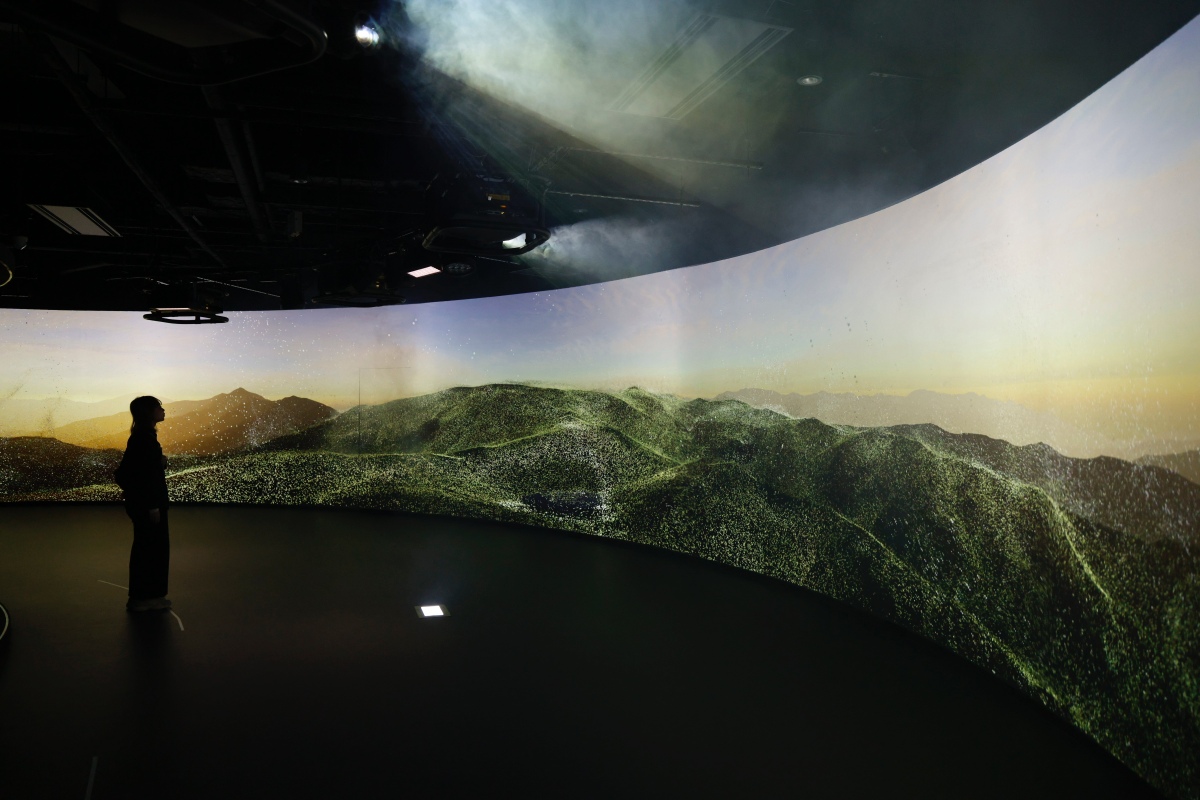

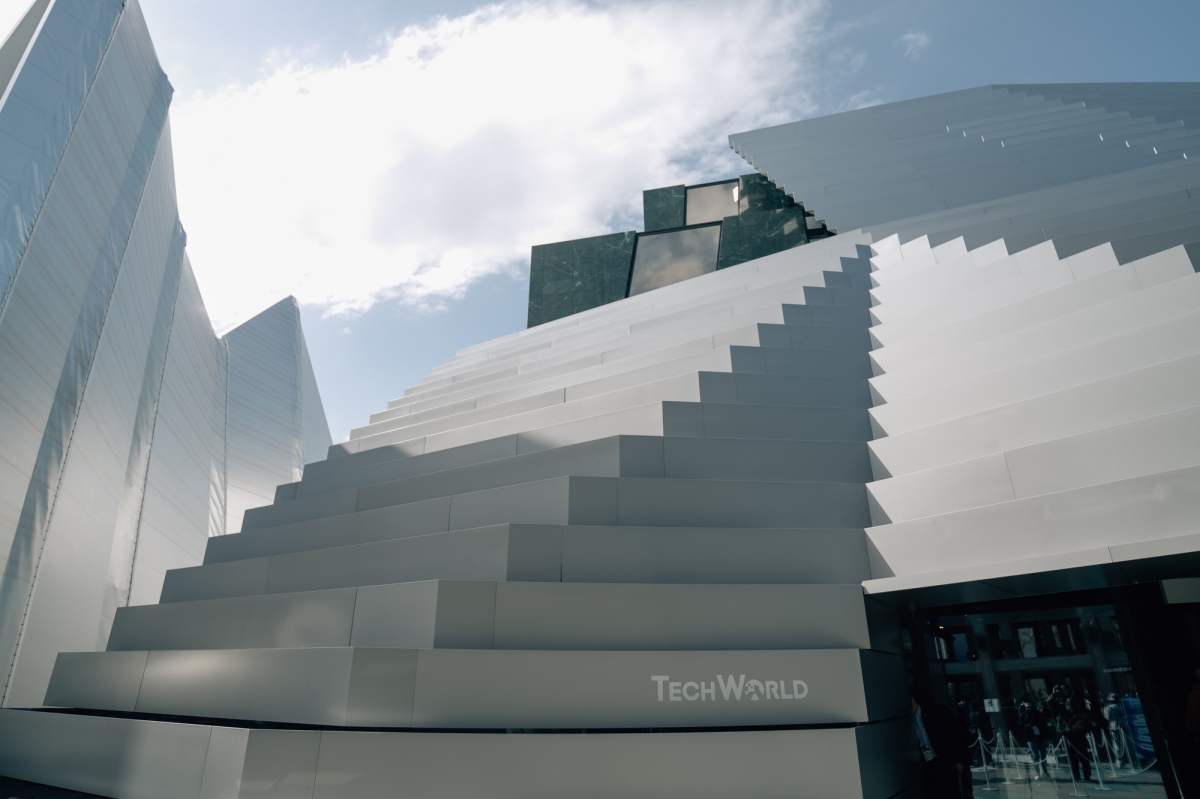

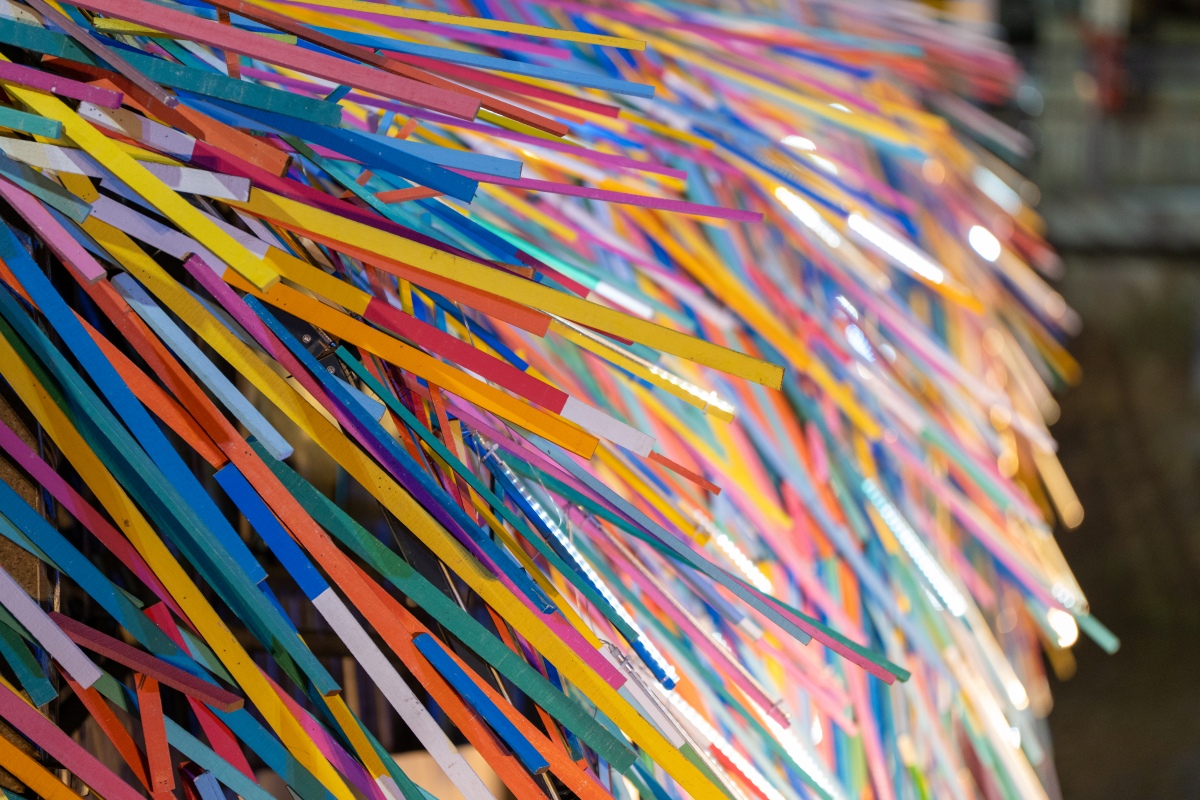

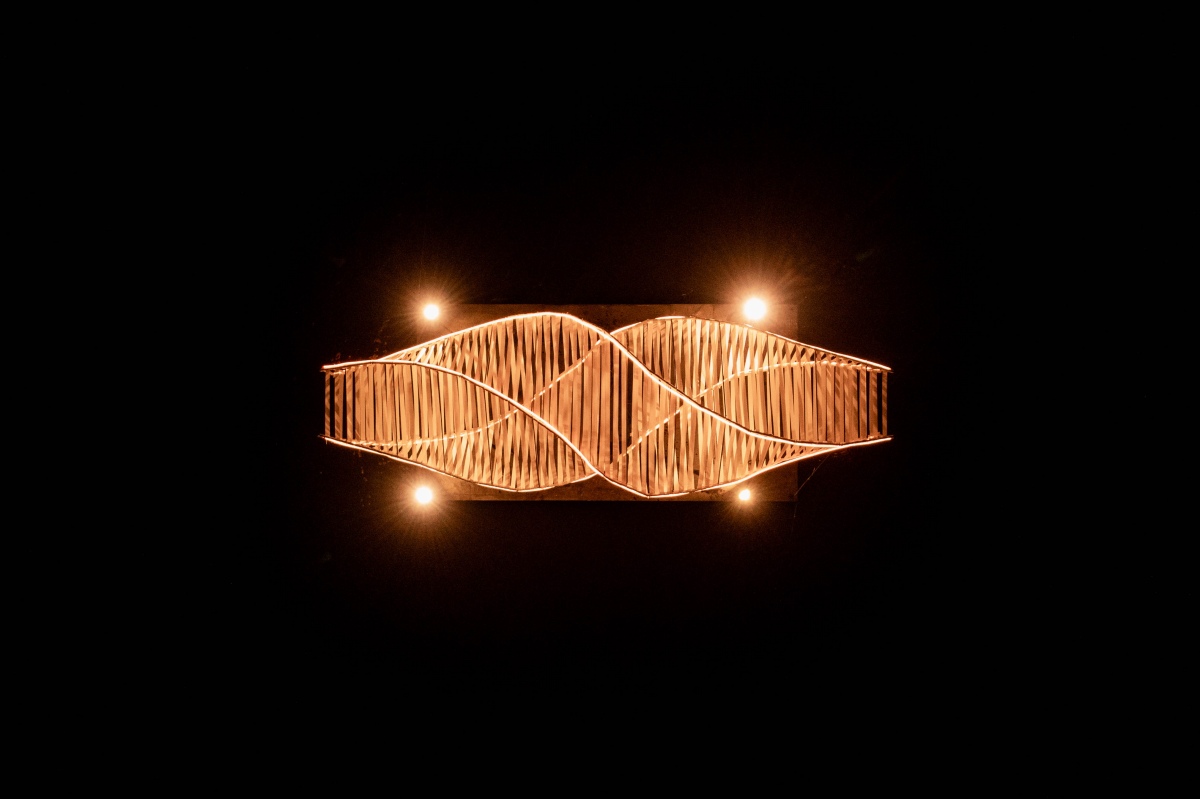

步入忠泰美術館,即進入了《感知現場》,一座彷彿通天的純白階梯佇立大廳,由下而上難以清楚看見梯子的目的地,唯有親身走上探索才能得到解答;另一邊,薄膜撐起、狀似氣球的場域,覆蓋了平時用以放置展品的空間,成為空間中的另一個空間,而兩個空間的界線若有似無,為場域增添超現實之感。接著,還有幾座乍看如葉片的雕塑靜置現場,從15公分到60公分區間中的4種尺度,讓觀者在躺臥、坐與站之間與其互動,用身體和展品進行對話。

這場展覽沒有大量需靜心閱讀的文本、資料,內容定義全藉由觀者的身體感去挖掘,體驗與感受會因到訪時窗外的天候、同時在場的觀眾、當下自己身體的狀態等內外在因素而有所不同。

企圖解開長久以來被制約的既定觀展行為

創作過程中,藝術家王德瑜、建築師林柏陽以忠泰美術館的空間為基礎,從藝術與建築兩種原本不同的思考角度與創作語彙,進行長期互動和對話,以「空間」與「感知」為創作關鍵詞,共同創造突破既定框架的新空間,企圖解開長久以來的既定觀展行為,引領觀眾以身體來探索日常環境之外,另一個不易察覺,卻與他人共感的場域,透過人與空間、自我與他者所建立的不斷變化的動態關係,進而思索存在的狀態或形式的可能性,觀眾得以自身感知來定義現場。

勇於探索,找回身體存在的意識感

而這一切始於個人體驗、終於個人感受的歷程,正如策展人黃姍姍所言:「『感知』,是一種看不見卻真實存在並難以言喻的感受與察覺,超越慣常的文字語言與知識體系。」並且極為私密、貼身且因人而異,正如建築師林柏陽所舉的例子:「大人、小孩不只是身體尺度上的差異,也有著不同的感知。」而談及這場展覽想要做到的事,「每個人自身應當勇於探索的心態,找回身體存在的意識感。」他說。

另一方面,《感知現場》並不是藝術家王德瑜首件探究空間之作,事實上,她不停透過極簡媒材探索空間存在感,進而思考人在空間裡的存在形式與狀態,其一系列以作品序號為標題的空間創作中,呈現了對空間主題的持續性研究,強調讓體感經驗取代視覺經驗、觀眾與作品的互動體驗,以及兩者在互動過程中所萌生的共感。王德瑜提到:「許多人對於空間的想像是:當你沒有方向感的時候,就會覺得你沒有辦法定義空間。這會讓有些人會覺得害怕、有些人會覺得好玩。」而《感知現場》有機、難以定義的特質,正是觸發不同觀者間感受落差與相異的關鍵,這也是個人感知的可貴之處。

展覽期間,忠泰美術館一樓大廳及部分展場空間,將與Aesop合作感知氣味引導,以來自大地的氣息,帶領觀眾開啟更多元的感知想像;展場中亦將不定期舉辦舞蹈、表演藝術、瑜珈等肢體互動活動,從不同情境喚醒身體感官。

當藝術遇上建築,王德瑜、林柏陽談創作心得

這場跨界合作,對藝術家與建築師都是莫大的啟發。王德瑜表示:「我的創作是在既有認知中的白盒子中進行創作,而建築師卻像是在腦海中依照現實環境,規劃著有虛有實的空間。我跟柏陽會一起看展覽、參訪建築後交換看法與對話;此次的作品從觀展動線、空間呈現甚至是樓梯、葉片的設計,都是我們共同討論後的創作,是逐步異中求同的溝通過程。」;關注建築公眾性與各式尺度表現的建築師林柏陽則提到:「我們都試圖用最少的動作,讓身體移動去接近更多的無法言說;不是要去看一件事情,而是進入其中去經歷與意識。」。

即日起至2023年2月12日,不妨親訪忠泰美術館,深入《感知現場》嘗試喚醒感官。而館方為提供觀眾最佳環境,展場將開啟容留人數限制,並以「預約制」進行,詳情請見忠泰美術館官網。此外,10月27將有場展覽座談,策展人黃姍姍、藝術家王德瑜、建築師林柏陽將一同交流,從本次展覽的創作發想與概念出發,進一步探索策劃過程的更多可能與想像。

感知現場─建築×藝術跨界展

展覽日期|2022年10月15日~2023年2月12日

展覽地點|忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)

開放時間|週二至週日10:00~18:00(週一休館)

參觀資訊|採預約參觀制,開放現場候補,全票100元、優待票80元(學生、65歲以上長者、10人以上團體);身心障礙者與其陪同者一名、12歲以下兒童免票(優待票及免票須出示相關證件)

週三學生日|每週三憑學生證可當日單次免費參觀(需事先預約)

同場加映|《現形記─高德亮創作展》

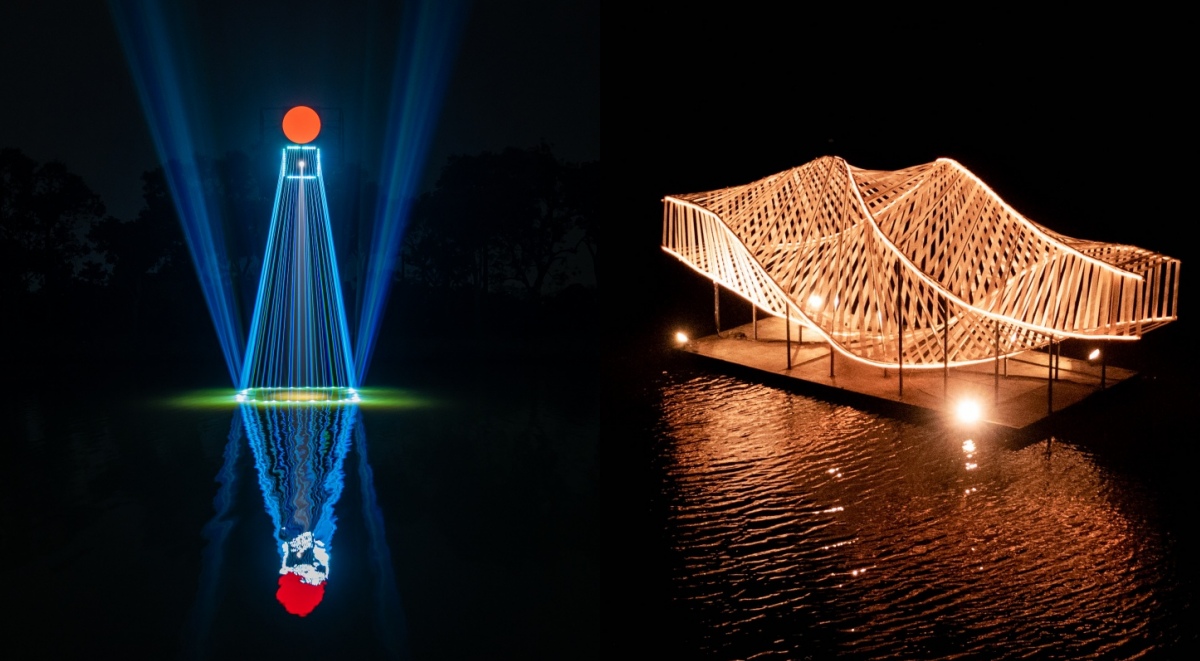

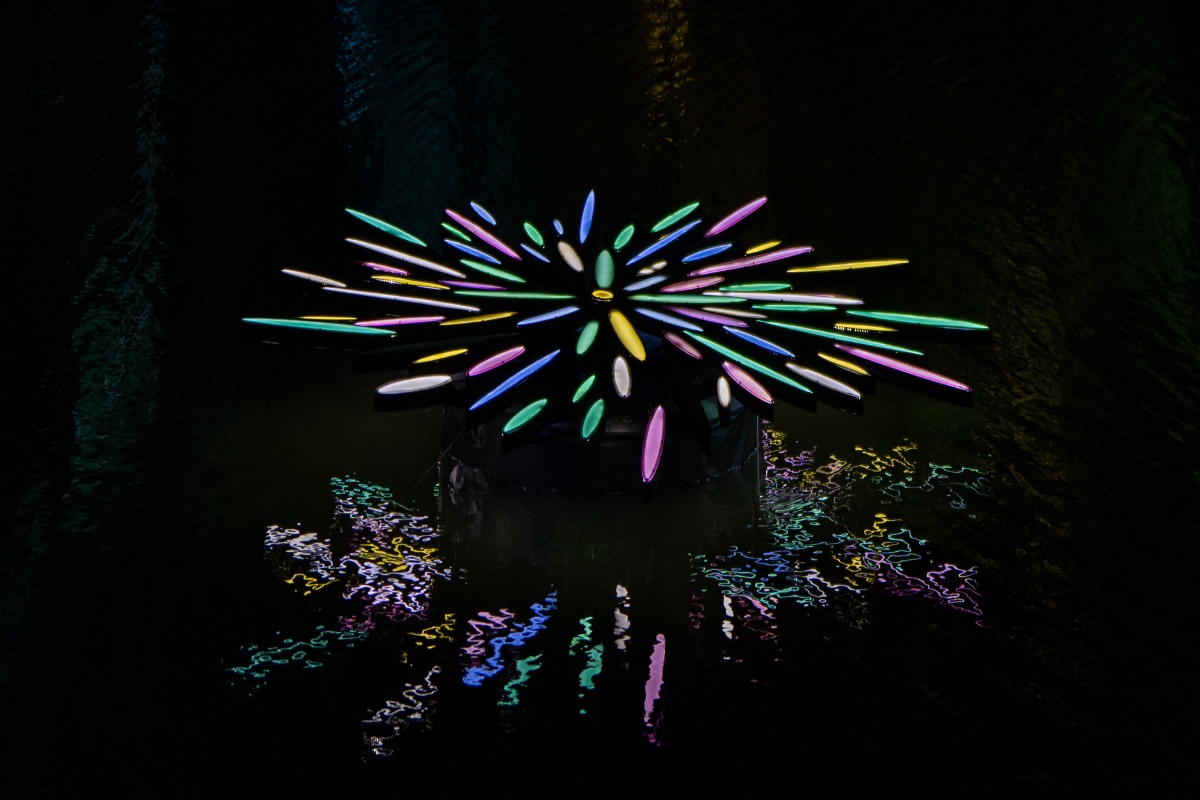

看完《感知現場》後,也不妨到美術館鄰近場域欣賞《現形記─高德亮創作展》,其為忠泰美術館長期藝術實踐計畫「奧夫塞計畫」的最新創作,由館方與藝術家高德亮共同合作,捕捉環境內既有的元素,將其提煉成為創作者的視角與觀點,並透過作品引領觀眾切換視角,探尋城市與生活中無形的邊界,放大我們對於日常空間的視覺感受。2022年入冬之際,忠泰美術館兩檔新展從人類最純粹的五感體驗出發,期盼透過具實驗性的展覽呈現,重新定義觀展方式,開啟展演型態更多元的討論。

資料、圖片|忠泰美術館