臺北市立美術館(北美館)宣布2023年度重點計畫,展覽規畫囊括北美館策劃的兩檔旗艦展覽:「一一重構:楊德昌」與第13屆台北雙年展、7檔臺灣各世代藝術家個展,以及3檔國際合作展。另為迎接北美館40周年慶,館方亦推出數項特別企畫:向大眾分享文獻與典藏資料庫建置成果;發表促進藝術創生的新型態網絡平臺;召開研討會邀請大家開放討論北美館的下一階段。

年度旗艦展覽:「一一重構:楊德昌」與第13屆台北雙年展

一一重構:楊德昌|2023.07.22-2023.10.22 【一樓1A、1B展覽室】

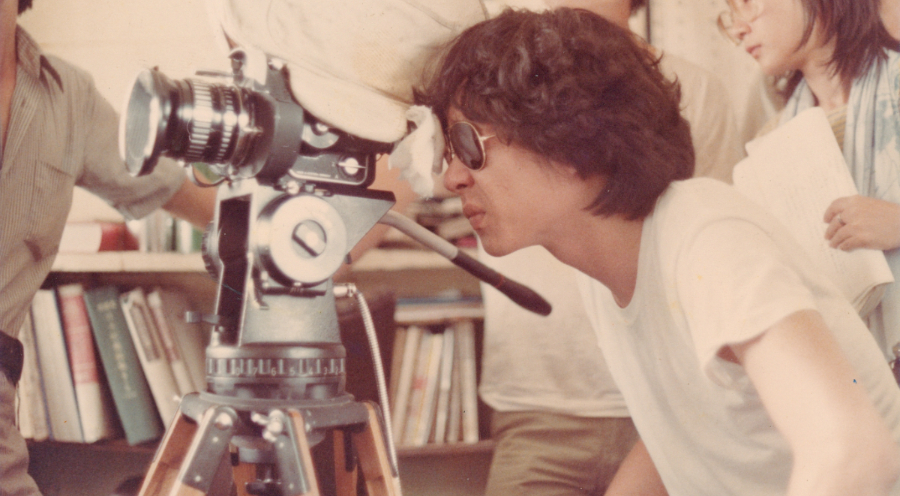

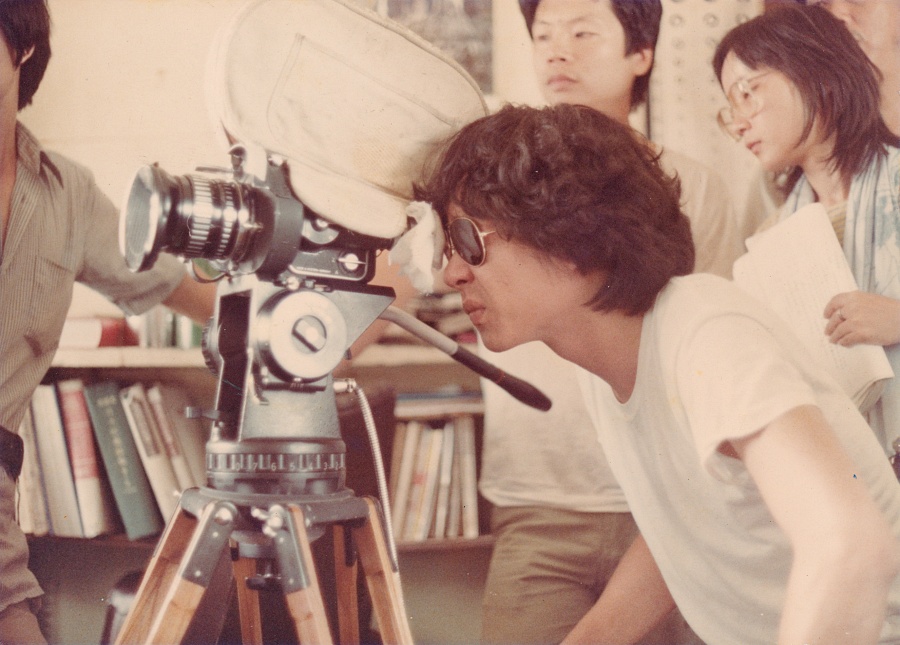

展覽由臺北市立美術館與國家電影及視聽文化中心共同主辦,王俊傑館長與國立臺北藝術大學孫松榮教授共同擔任策展人,歷經三年時間由團隊整理與研究楊德昌導演遺留下來各式手稿、文件與檔案,一方面透過五個轉化楊氏創作核心題旨的主題展間,體現這位臺灣導演獨樹一幟的美學精神;另一方面,則結合已故導演彌足珍貴的文物檔案,首次公布於眾。作為臺灣新電影運動開創者之一的楊德昌,其作品對於都市再現、性別權力、政治反思、歷史暴力、社會變遷及多重媒介有著超越時代的洞察力與批判視域,為臺灣電影留下難以被取代的資產。將楊德昌電影世界帶入美術館展陳,乃是對於其名作展開共時性的影音造形,讓觀眾沉浸於電影世界,展開視聽感受。

同時,就歷時性的展映佈局而言,觀眾既會看見也會聽見導演交匯著生命經驗與創作生涯的種種驚艷瞬間。此外,楊德昌在劇情長片之外的許多重要作品,包括四部劇作(《如果》、《成長季節》、《九哥與老七》、《李爾王》)、動畫遺作《追風》及各種手稿等,也計劃在展覽中重現其迷人神采,完滿導演畢生創作軌跡與思想藍圖。展覽開幕時將舉辦國際論壇,展期間國家電影及視聽文化中心將同步舉辦楊德昌電影回顧影展。

2023第13屆台北雙年展|2023.11.18-2024.03.24【地下樓、一樓、二樓】

展覽由臺灣策展人周安曼(Freya Chou),作家、編輯與教育推廣者穆柏安(Brian Kuan Wood),以及策展人莉姆.夏迪德(Reem Shadid)共同策劃,三人團隊共同製作與創造、有機協作的策展方法學,期能捲動知識與記憶的反芻與再生產,為台北雙年展帶來新的動能。第13屆台北雙年展將以展覽、音樂表演、駐地研究與創作、工作坊等各種敘事及體驗形式的公眾計畫為基礎,聚焦在大型產業外的不同世界,探索日常生活和生存的壓力是如何在超高性能現代機制上翻轉尺度;使尺度經驗複雜化、讓感知處於恆常波動。本屆雙年展希望能帶領觀眾一同重新發現,並訴說某種抒情生命及創造的可能。

臺灣前輩藝術家個展與新生代創作實踐

「何德來回顧展」、「生活決定意識:高重黎」、2020臺北美術獎首獎張碩尹個展「BODO」,以及4檔藝術家個展,北美館將展呈從前輩至新生代藝術家、跨越不同世代的創作!

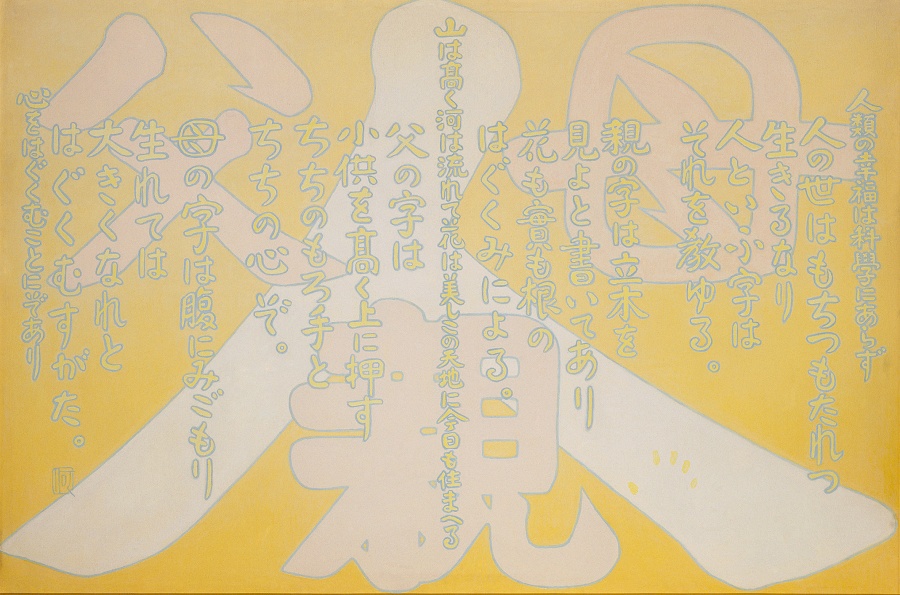

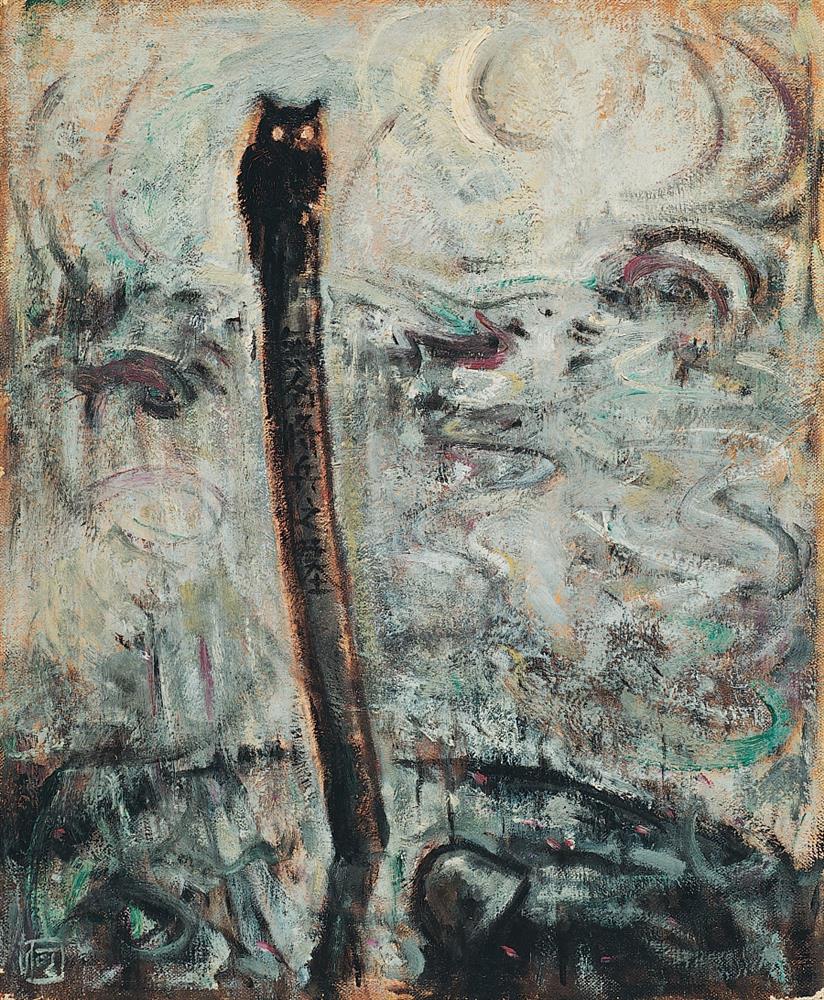

何德來回顧展|2023.07.08-2023.10.22 【二樓2A、2B展覽室】

何德來(1904-1986)是日治時期於官展系統之外,另闢個人藝術創作道路的重要藝術家之一。幼時居於新竹苗栗地區,求學期間曾於臺、日兩地學校就讀。平生主要居住生活於日本東京。1927年考入東京美術學校,隨和田英作習畫。畢業後投入推廣繪畫、發展個人創作。何德來對藝術充滿熱情,曾加入七星畫壇、參與共組「赤島社」、「新竹美術研究會」。1958年起擔任日本在野藝術團體「新構造社」重要運營委員至辭世,亦參與「佳德會」、「飛鳥會」等藝術團體,致力推廣繪畫、提攜後進。

何德來的作品真率展現對生命的思考,透過短詩和繪畫創作,表達對造化自然的觀察領悟、對至親摯愛的深情厚意,以及對人類社會廣博的省思關懷。本展梳理藝術家畢生作品,展出各時期部分代表作,結合書法、水彩、素描、短詩、筆記、手稿,期能立體而完整地呈現藝術家開拓個人藝術道路的歷程。

生活決定意識:高重黎|2023.03.25-2023.06.25 【一樓1A展覽室】

展覽由李威儀策劃,探討感知、影像與歷史的生產活動。透過呈現藝術家的全新創作與系列作品——自1983年起陸續發表的《ASA的N次方》、「光化學機械式活動影像裝置」、「幻燈簡報電影」、「物像書」、「時間的位置」,乃至雕塑、圖像、物件與檔案等,回應第二次工業革命至今的現代性歷程,以及控制社會下形成的集體制約。藉由考掘結合時間流與意識流的影音機器,在顯現我等自身與技術產物的歷史性失聯中,嘗試重新發明現實,創造自身感知、記憶與圖像的生產條件。展名引自馬克思(Karl Marx)與恩格斯(Friedrich Engels)合著《德意志意識形態》(Die deutsche Ideologie)的關鍵名句,反映了藝術家聚焦在唯物史觀下的批判論題——對於影音工業生產與自體感知經驗的鬥爭,以及對於「物」的成像史之關注。

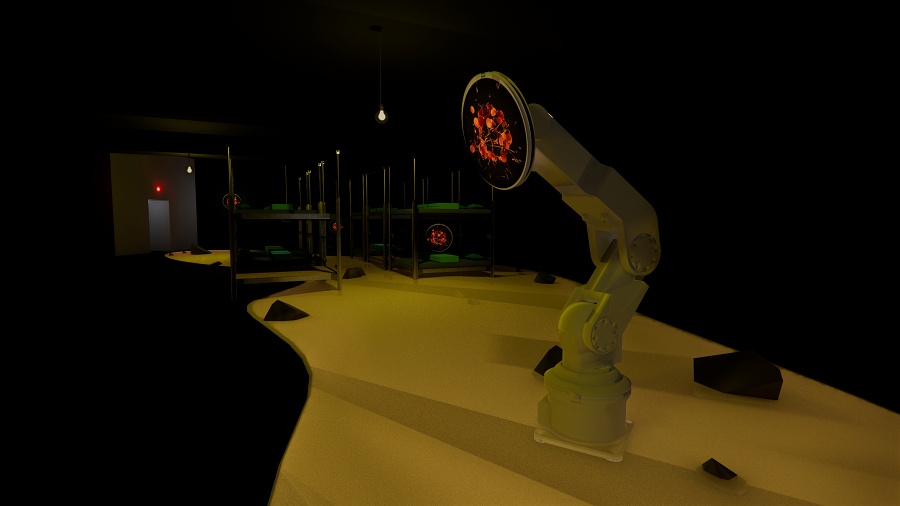

臺北美術獎2020年首獎展 BODO—張碩尹個展|2023.03.11-2023.06.04【地下樓E、F展覽室】

本展展名來自黃明川導演於1993年執導的《寶島大夢》,如同電影中所刻畫的怪誕夢境與虛實交錯的性慾,藝術家張碩尹從個人經驗出發,描寫其海軍陸戰隊軍旅中,處在熱帶叢林中男性世界裡的奇想、慾望、與暴力,藝術家並藉此探討所謂「男人」之抽象概念、如何在迷彩服與殺人工具中一步步操演而成為一社會真實。展覽結合現地製作、多重敘事、互動科技、與多頻道聲音,將美術館轉換成一混合現實與虛擬的自動劇場,在其中,觀眾所行走之路線、所做之選擇都將影響故事之進行,在此複雜的多線故事當中,觀眾如同一場「角色扮演遊戲」的參與者,每個人之觀看經驗都因其在冒險路徑上的選擇,而成為獨特、彼此不同的存在。

TFAM年度個展:王耀億、施懿珊、張永達、饒加恩|2023.07.15-2023.10.08 【三樓3A、3B展覽室】

王耀億個展「最後一人、越南士兵、遊客、阿遠、獵人和遊手好閒者」由六件錄像組成,主題圍繞冷戰離散與全球化移動的家族史,利用擱淺於戰爭回憶、國家圖幟、臺灣新電影等集體潛意識和個人記憶,成為建構自我認同的關鍵。施懿珊個展「數位孿生技術下的未來判罰形式」透過一套架空於近未來世界的判罰程序、一個與機器共治的介面,以及藝術行為與藝術行動參與,來達成相關議題探討。張永達個展「Without Composing」嘗試釋出創作者對作品的絕對控制權,任由來自宇宙中的無形放射性粒子,以無法預測的方式運動與衰變,形成人工智慧的電腦程式所無法比擬的隨機,藉此探討隨機的真正本質。饒加恩個展「勞道爾收藏」延續與人類動物園文獻收藏者克雷蒙‧勞道爾(Clemens Radauer)的合作,重建關於影像、展示機制與發言權的敘事架構。本次個展以英國、維也納、日本、臺灣的帝國遺留物出發,使之與今日的日常相互對話。

三檔國際合作展,囊括攝影、錄像裝置、雕塑

2023年北美館亦帶來三檔國際合作展:瑞士攝影大師勒內.布里(René Burri)回顧個展、比利時錄像裝置藝術家大衛.克拉耶伯(David Claerbout)個展,以及主題展覽「未來身體:超自然雕塑」。

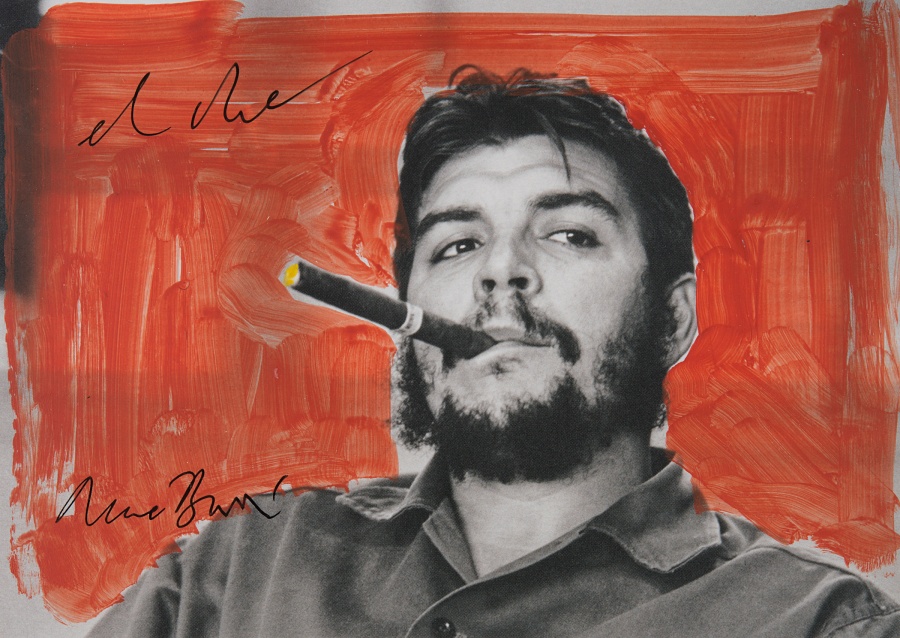

勒內.布里:視覺爆炸|2023.03.18-2023.06.18 【三樓3A、3B展覽室】

瑞士攝影大師、馬格蘭攝影通訊社成員勒內.布里(René Burri),為當代最具影響力的攝影師之一。無論是在古巴拍下了革命領袖切.格瓦拉(Ernesto Guevara)叼著雪茄的標誌性照片,抑或是 1957 年和畢卡索相遇為他拍下了紀念性的系列肖像,又或是紀錄 1960 年代起步建設的巴西首都巴西利亞及同時期的中國北京,布里皆以黑白影像展現了視覺的政治性以及二十世紀的重大文化事件。展覽除呈現多張他的經典作品外,更加入了許多來自洛桑艾麗舍攝影博物館(Photo Elysée)、布里基金會(Burri Foundation),以及巴黎與紐約馬格蘭攝影通訊社中的檔案文件,試圖翻轉以事件或作品內容為主體之影像展出,而是讓攝影家個人成為論述中心、事件的匯聚點,期能為當代觀者提供一個全新的觀看視角。本展預計展出500餘件作品與文件檔案,包含原版古董照片、印樣、筆記、素描、書籍、書信等。

大衛.克拉耶伯個展|2023.04.01-2023.06.25 【一樓1B展覽室】

錄像裝置藝術家大衛.克拉耶伯(David Claerbout)1969年出生於比利時科瑞克(Kortfijk),畢業於安特衛普皇家藝術學院(Royal Academy of Fine Arts in Antwerp)及阿姆斯特丹皇家視覺藝術學院(Rijksakademie van Beeldende Kunsten)。克拉耶伯最初接受的是繪畫訓練,以其結合攝影、錄像、聲音及數位技術之創作聞名。透過對於動態和靜態、時間和速度以及聲音的操控與實驗,鬆動傳統視覺媒介界線,在其影像畫面中挹注多層次的時間性。克拉耶伯曾參與2004年台北雙年展展出,本次個展精選呈現自1996年以來創作之大型錄像作品,搭配系列繪畫手稿,運用展場獨特挑高空間,建構有別以往的觀展體驗。

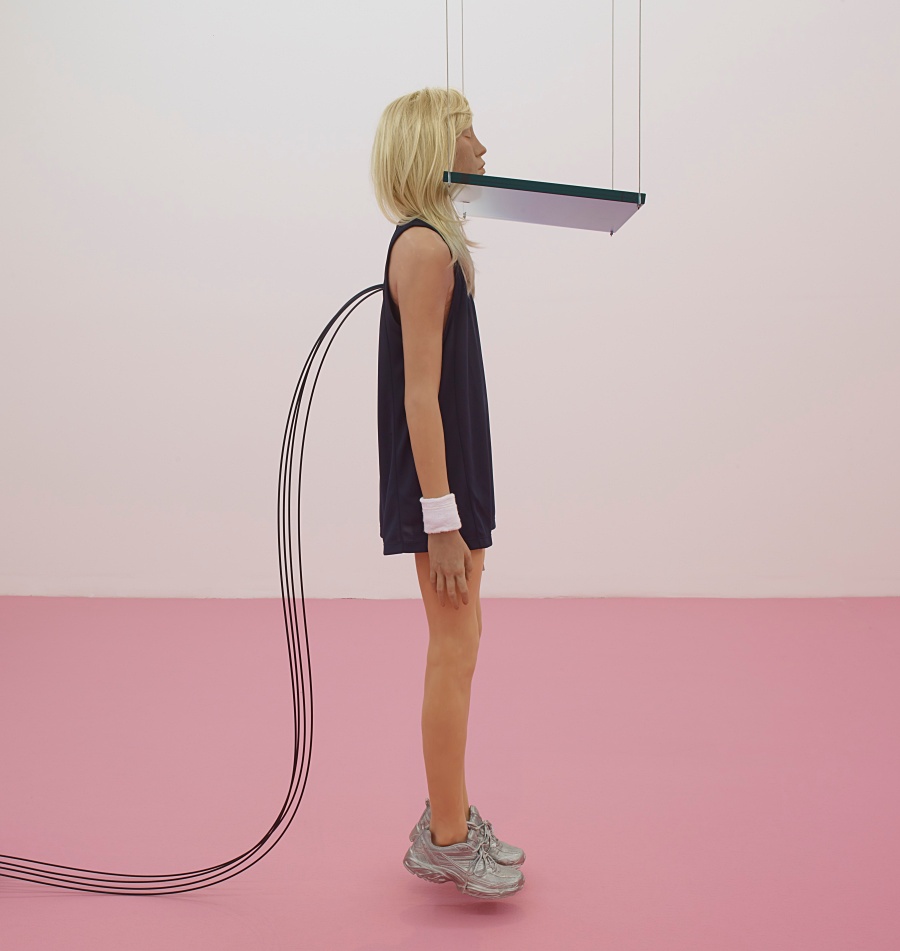

未來身體:超自然雕塑|2023.02.18-2023.06.04【二樓2A、2B展覽室】

本展覽探討人類世時代裡人體的未來;生物基因在未來科技發展之下,人類得以對所有生物進行存在性修正。身體在未來將會是什麼型態?我們將會是「誰」或者是「什麼」?而我們又將生活在什麼樣環境之中?展覽透過超寫實與寫實雕塑作品,針對上述疑問,提出可能的答案。創新的科技對於現代雕塑影響甚鉅,藝術家透過3D 列印技術完善製作過程,將雕塑創作界線擴展至機器人和生物合成技術層面,藝術家藉此打開人工製品、生物和科技上擴展新設計的可能性。這些具有前瞻性的作品不僅應證了數位演進和基因工程在「後人類」和環境上的影響,同時也說明這些混合性創作,是如何日漸模糊自然、科學與文化之間的界線。本次展覽共分為、「混種人」、「後自然」、「藝術家4.0」及「科技 人類 變體」四大主題,分別探討混種生命體、基因轉殖生物、未來人類與機器人及科技對生活的影響等議題。

北美館40周年慶特別企畫,分享歷年積累、激盪前瞻視野

迎接40周年慶,北美館將推出經多年建置的線上資料庫與藝術家主題網頁,與大眾分享豐碩的工作成果;同時,為呼應未來北美館新館朝向新類型跨域或混種藝術創生的平臺角色,將啟動新型態網絡計畫;此外,將與中華民國博物館學會合辦國際研討會,共同激盪北美館的下一個想像與動向。

推線上資料庫與藝術家主題網頁

北美館開館以來積累各種刻劃當代藝術發展脈絡與軌跡的珍貴文獻與檔案,館方首先針對開館前10年規劃建置「1983-1994展覽資料庫」,將當時所執行的展覽、研究與教育推廣活動等相關檔案進行數位化,總計10年來共辦理665項展覽,呈現北美館走過營運摸索期,逐步實現成為「現當代美術館」的歷程。繼7月的何德來回顧展後,12月亦將推出「藝術家特藏:何德來」主題網頁,將家屬何騰鯨所捐贈的藝術家畢生創作百餘件作品,以及另一批甚少曝光的書法、素描、版畫,以及筆記、書信等文獻資料,進行數位化與資料詮釋綜整,讓大眾深入且全面地閱讀這位獨特藝術家,其生命歷程、生死觀與藝術創造的共振,以提供臺灣藝術史更多元的研究視角。

啟動新型態網絡計畫

新型態網絡計畫「TFAM NET.OPEN」為跨類型藝術作品的線上展出平臺,配合不定期的虛擬與實體系列公眾活動,來回應當代科技社會對實體空間以外的想像。此計畫以「Net and networking」的概念為核心,不僅開放性地涵蓋各類創作領域以對應不斷變革進化的網絡生態,也藉此深化美術館與其他策展人及藝術機構之間的共創合作,首波預計邀請數位領域的國際策展人策劃。「美術館新視野:臺北市立美術館40週年國際研討會」預計於2023年10月4日至6日舉辦,針對當代美術館所面臨的挑戰與契機,以三大主題進行討論:「美術館與觀眾:少子女化與高齡化社會帶來的挑戰」、「美術館與區域再造」、「美術館與城市意象」。目前已開放徵稿,預計於2023年3月31日截止,詳細資料與相關說明請參考北美館官網活動網頁。

資料提供|北美館

文字整理|Adela Cheng