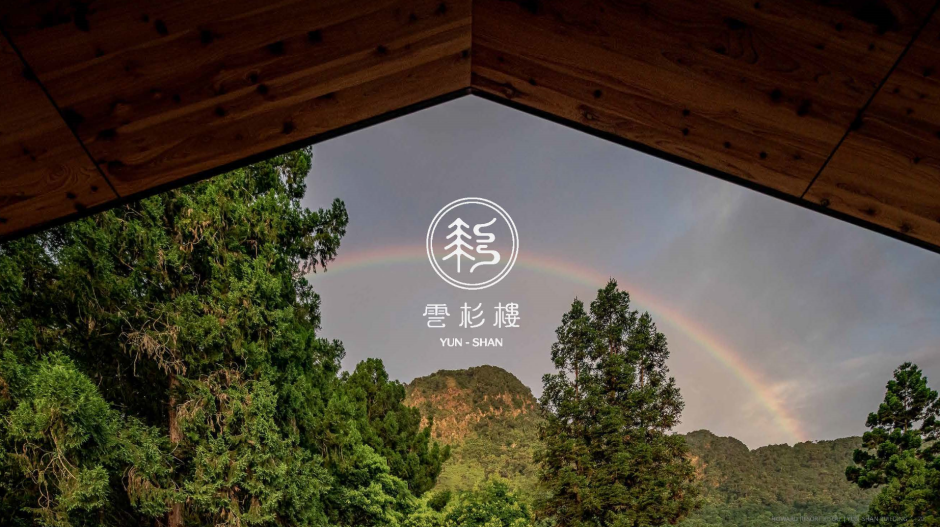

由VAL發生建築操刀,溪頭福華渡假飯店「雲杉樓」在歷時約一年的改造下,從陰暗陳舊的餐廳建築,變身低調而雅緻的交流場域,以不干擾環境的姿態,成為開啟旅客感官的媒介。

由VAL發生建築操刀,溪頭福華渡假飯店「雲杉樓」在歷時約一年的改造下,從陰暗陳舊的餐廳建築,變身低調而雅緻的交流場域,以不干擾環境的姿態,成為開啟旅客感官的媒介。

雲杉樓坐落於「溪頭自然教育園區」,建築始建於1997年,期間曾隨著園區輾轉於不同經營單位手中,最終在2018年回歸台大實驗林管處,並由福華飯店集團負責園區整體設施的營運,為提升整體服務品質,集團決定為園區內老舊的建築進行一場大型翻修,而本文的主角雲杉樓,正是其中一員。

孤立於山林間的封閉小盒

我們或許可以將改建前的雲杉樓比作錯置於高山林間的一只水泥盒——被繁茂的森林所圍繞,雲杉樓為一地上兩層、地下一層的長型建築,其最大特色莫過於獨特的斜屋頂,頗具森林度假小屋的意象。

然而,原可飽覽森林風光的二樓餐廳,卻因缺乏合適的窗戶配置,而顯得封閉陰暗,自然景緻被拒於門外,不免稍嫌可惜;門前寬敞的腹地,也僅作為停車場使用,其作為交流場域的潛力,此時尚未被發掘。因此,如何打破那道矗立於人們及環境間的牆,便是發生建築團隊面臨的首要課題。

敞開擁抱森林的窗

於是,封閉的牆面被替換成落地玻璃,日光的流動、季節的推移,都被編織進賓客的回憶中。坐進雲杉樓中用餐,往東可飽覽中央山脈的秀麗群巒,往西則可欣賞日落漸漸沒入松樹林間,裝飾於天花的鏤空木雕及編織燈,也呼應著大地之美。

原停車場腹地已成為露天廣場,以和緩的階梯連接著一樓的咖啡廳,不僅可供旅客小憩片刻,更將不時地舉辦表演、體驗活動等,為本無機的場域注入熱絡的交流。停車動線則被牽引至角落,在機能與美觀間找到平衡點。

蘊含深厚情感的在地建材

去除了多餘的裝飾物件,整合了燈光與內裝等細節後,雲杉樓換上一席低調簡約的外觀,除了洗鍊的深灰色立面,帶有豐富紋理的木質建材更是緊緊抓住觀者的目光。這些杉木材均產自台大實驗林場,除了推廣可循環木材的運用、實踐環保永續精神,更可締造專屬當地的情感連結,使用者得以經由不同角度,感受土地的溫度。

例如,當旅客們踏入雲杉樓雄偉的入口,杉木香氣充盈整個空間,伴隨乳白磨石子階梯溫潤的觸感,行走其中,就像是歷經一場晚餐前的靜心儀式。

在森林中創造緊密的社群

經由這次的改建,雲杉樓從原本單一的餐廳功能,拓展成涵蓋旅客接待、咖啡廳、生態教室以及戶外表演的複合式場域,這些機能將人們的互動、周圍的自然景緻串連一體,成為重啟地方活力、推廣環境保育的重要據點。而隨著山林夜間活動逐漸興盛,雲杉樓也將成為點亮暗夜的溫暖光盒,靜靜地守護旅客的到訪。

圖、資料提供|VAL發生建築、原間影像-朱逸文