2023年夏天,台灣展開了一場名為《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》的當代藝術展覽,究竟一場以大眾甜點瑪德蓮為題的展覽,在探討些什麼?回溯20世紀意識流名著《追憶似水年華》,作者普魯斯特曾在開頭寫到這貝殼狀、滋味香濃可口的甜品——主人翁吃下沾了紅茶的瑪德蓮蛋糕後,腦海深處潛藏的記憶與情感湧現,開啟長達七卷的名作——而後心理學界亦將此現象命名為「普魯斯特時刻」。

時隔百年回應普魯斯特筆下的瑪德蓮,《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》由曾任威尼斯雙年展大會評審的鄭慧華策展,共包含4檔系列展覽,目前《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》國際聯展PART II於台中陸府植深館展出,集結了五位藝術家:塔瑞克‧阿圖依(Tarek Atoui,黎巴嫩)、邱明進、饒加恩、李傑(香港)、海蒂‧芙依特(Heidi Voet,比利時),探討人們的集體記憶與情感,是如何和日常物件以及其發出的聲響密不可分。

我們為何對瑪德蓮存有共同印象?

若聚焦展覽核心,策展人鄭慧華期待將命題及內容從「吃瑪德蓮的人」拉回「瑪德蓮蛋糕」本身。18至19世紀之間,金屬烘焙模具普及於歐洲、印刷食譜書籍蔚為流行,瑪德蓮的長相和口味逐漸確立,使得日後世代的人們建立起對於瑪德蓮的共同印象,即便在一世紀後的當今,讀者仍然能跨越時空對於吃瑪德蓮的人——普魯斯特的故事——產生共鳴。

由此可見,瑪德蓮不僅創造個體私密的經驗,也同時形塑出人們對特定事物的集體認同。本展透過再次強調瑪德蓮,將目光關注於召喚人們情感與記憶的「媒介(物)」,更藉由藝術家多種媒介和層次的對話,讓觀眾得以感知自己的情感和記憶,並思考這是如何被建構,進而延伸思索自我的生活如何透過種種技術性的物質呈現、變形與轉化。

塔瑞克‧阿圖依|銜接阿拉伯傳統文化與當代藝術

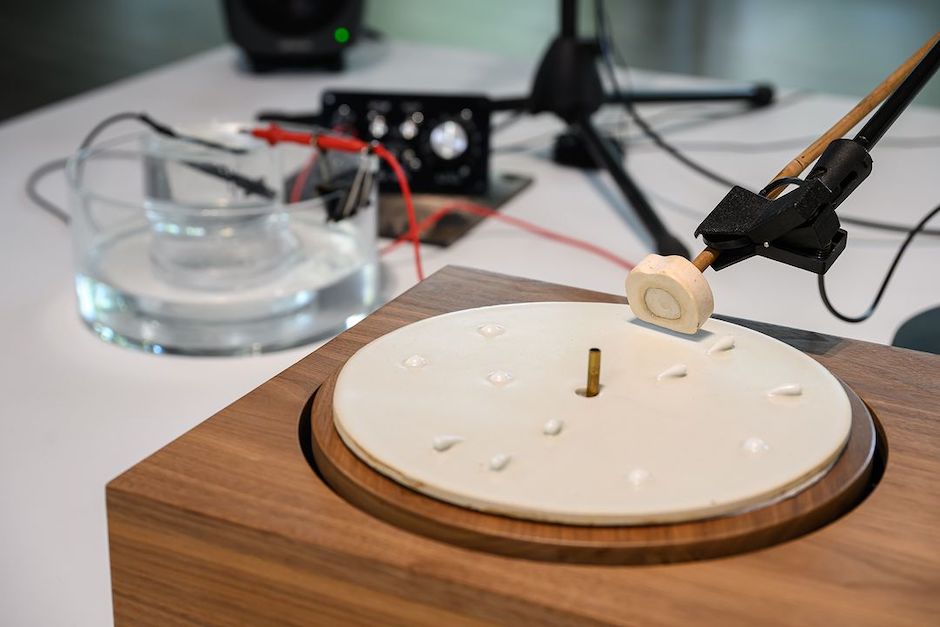

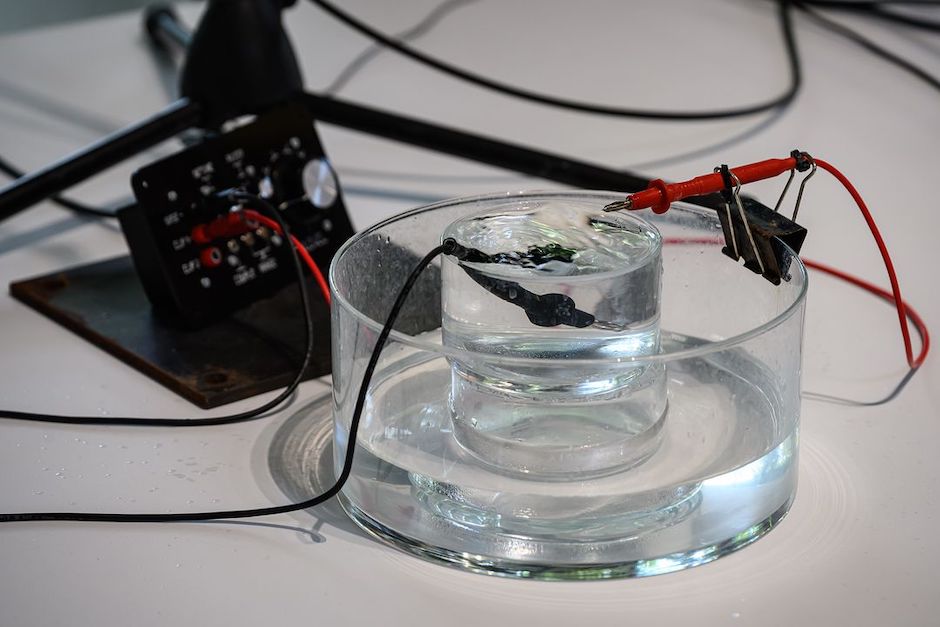

本展為享譽國際的黎巴嫩藝術家塔瑞克‧阿圖依(Tarek Atoui)首次在台灣展出,其作品組裝與規格要求甚高,過去罕有機會能夠出現在台灣觀眾面前。本次展品《11拍聲搏》為2020年於沙迦雙年展之作,藝術家將水滴、陶器、抽水馬達、電源正負極、鑼和鈸等素材重構、自製成大型樂器,並透過電腦的指揮敲打出獨特的11拍節奏。

此節奏是阿圖依從傳統阿拉伯塔拉伯音樂得到的靈感,他將節奏比擬為時間的刻度。當觀眾靜心聆聽時,將感受到11拍與日常習慣的時間尺度迥異,並體驗到藝術家如何以獨特的手法銜接傳統文化與當代聲響藝術。

饒加恩|歷史影像搭配有意識的色彩,反映殖民主義的文化行動

臺灣藝術家饒加恩之作《A Topper》,源自於奧地利藏家勞道爾(Radauer)所收藏的1910年日英博覽會之影像文件。這份珍稀影像紀錄了日治時期排灣族人被當作文化商品,在殖民統治者的帶領下步入倫敦的旅程,而透過解構與建構影像,藝術家揭開隱藏在殖民主義下對於他者與異地的想像和記憶,以及殖民是如何通過文化行動顯現。

饒加恩更從跨國塗料品牌「得利」中選出與帝國主義息息相關的色號,將四周漆上這些有歷史脈絡的顏色如「殖民紅」等,當影像與油漆的相互對照,更顯現出歷史的脈動依舊潛伏在當今生活。

海蒂‧芙依特|翻製再翻製,邀觀眾一同重塑對於物的感受

來自比利時的海蒂‧芙依特(Heidi Voet)帶來《無意識穿越》,本作源自藝術家的長期計畫,他從網路購入家鄉比利時的觀光紀念品,以此為模組翻製後,再舉辦工作坊帶領參與者重新複製她的翻製物。藉由一次又一次的翻製,物件和圖像皆脫離原本面貌,長出新的意義,而參與者彷彿在梳理歷史的同時,也形塑一個可能的未來。

此工作坊曾在多地舉辦,本次特別邀請台中在地民眾合作,將共同完成的作品呈現於展場。藝術家更為陸府植深館的展場設計了結合傢俱與博物館性質的台座,更加彰顯紀念物經過時間挑選或存留、或消失的特性,並回應到人們的文化與記憶其實也如同紀念物般,不斷地篩選、淘汰或變形。

李傑|以現地創作牽引出既熟悉又陌生的感受

曾代表香港參與2013威尼斯藝術雙年展的藝術家李傑,在台中展場陸府植深館展開現地創作,透過生活中搜集而來的影像與聲音拼貼交織出《被吸氣蓋過》一作,其宛如瑪德蓮般,勾引出觀眾既熟悉又陌生的感受,挑動無意識的感知。

邱明進|再現封存近一世紀的蟲膠唱片

本展特邀臺南的留聲機收藏家暨蟲膠唱片複製師邱明進,展示獨步全球的蟲膠唱片翻製與刻錄技術。唱片的發明將聲音復刻、保留和傳遞,凝聚大眾情感。策展團隊以此為啟發,呼應「物」與其封存的聲響如何喚起記憶的主題。

蟲膠唱片是1950年代前臺灣的主流錄音技術,以紫膠介殼蟲為媒材,如知名音樂家鄧雨賢的《雨夜花》原版唱片即採用此技術。不過,由於播放仰賴手搖留聲機的鋼針與唱盤摩擦,加上蟲膠唱片脆弱易損,現今鮮少有人能聽到其封存的聲音。

然而,邱明進通過自學研究掌握蟲膠唱片的技術,成為極少數具備此項技術的專家,吸引了來自美國和日本等地的愛好者前來學習交流。本次展出邱明進巧手複製的蟲膠唱片、歷史經典留聲機和唱片收藏,讓觀眾穿越時空間欣賞近百年前的音樂;同時也展示技術的傳承和演變如何影響記憶和情感,甚至創造出新的感受。

*註:「邱明進的典藏與唱片複製技術」展間每次參觀限額15人;週二至週日14:30定時演示留聲機播放複製蟲膠唱片,每次播放約五分鐘。

不只是展覽

《瑪德蓮時刻─記憶與情感的技術》為立方計劃空間(以下簡稱立方)策展團隊自2022年展開的研究暨策展計畫,在為期兩年中進行三個階段。第一階段以一系列的主題性論壇,邀請多位講者,從技術史、醫學、哲學、人文科學、藝術等不同角度為這個主題揭開多面向的思考路徑。

2023年,《瑪德蓮時刻》進入第三階段,呈現九位藝術家共同參與的同名國際聯展。為拓展觀者和參與者的異質藝術經驗,此展將以三個展區、四檔展覽、連續五個月的時間,以帶狀方式分別於台北、台中兩地展開。其中,第二檔展覽由立方與陸府生活美學教育基金會共同舉辦,在台中陸府植深館嘗試打破空間與時間的侷限,以日常物件所發出的聲響為媒介,刺激聽覺感官,觸動觀者心底情感與記憶的連結。

《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》國際聯展PART II

展期|2023年7月4日至2023年10月29日

時間|週二至週日10:00-18:00、週一休展,國定假日照常開放

地點 | 陸府植深館(臺中市南屯區公益路二段789號)

入場|觀展採預約制,請洽陸府生活美學教育基金會官網

導覽|週二至週日11:00、14:00、15:30,若於定時導覽時段外有團體導覽需求,需提前於官網預約表單備註或來電洽詢

備註|全系列四檔展覽裡,不同場次皆印發不同的導覽手冊,第三與第四檔8月於臺北的覓計畫空間與立方計劃空間登場。本次陸府植深館展場中,特別提供可收納四場次手冊的封套給觀眾索取。

資料、圖片|陸府生活美學教育基金會、立方計劃空間