搶眼的紅色與藍色,從logo延伸到各種以細胞為單位、拆解又組合的標誌與圖像——這套由引地耕太統籌的設計系統,形塑了全球民眾對於2025大阪世博的印象。透過專訪,他公開歷時3年的設計過程:如何定調世博的品牌個性並轉化為視覺?又是怎麼讓實體會場與虛擬體驗,擁有一致但深具變化的設計語彙?

2021 年,引地耕太帶領設計公司「1 →10 」贏得2025 大阪世博設計系統的比稿,展開為期一年的設計規劃。將共創及開放式設計植入設計準則中,精準呼應本次世博的精神與理念。之後他獨立創業,並與會場設計總監藤本壯介團隊合作,親手將自己創建的設計系統延伸,擴展至會場的設計、藝術及聲音景觀,更廣泛地落實設計理念。

VIDEO 定調大阪世博的品牌個性

這並非引地耕太首次操刀大型國際活動,2020 東京奧運他就曾參與品牌開發,也從此汲取國際活動專案的方法論。因此在2025 大阪世博,他一開始試圖依循經驗,為世博打造一個國際盛會該有的精緻形象。但他隨即察覺其中的違和感,並決定調整策略。

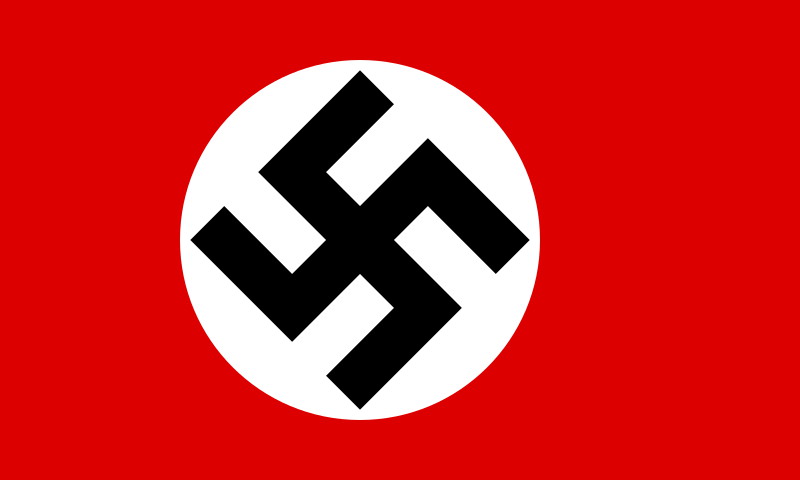

他說明:「東京奧運的品牌策略走向非常王道主流,光鮮亮麗。而大阪的城市氣質並非整齊劃一的精緻,更多的是充滿個性的活力。想起1970 大阪世博中直聳天際的太陽之塔,那份強大直接的野性能量產生的震撼至今仍令人難忘。因此決定加入充滿個性與活力,並帶有渾沌美學的要素,作為設計系統及品牌塑造的發展方向。」

解讀生命、未來社會和設計的意義

在設計品牌形象時,引地耕太認為首要任務是「將品牌目標視覺化」,VI (Visual Identity ,視覺識別)若只著墨於logo 的轉譯和排列等層級太流於表象。他分享了自己的發想過程:「這次世博的主題是『設計一個讓生命閃耀的未來社會』,我在將之視覺化的過程中不斷地思考:未來社會是什麼?這裡指的生命又是什麼?而人需要設計什麼?」

他說,在嘗試梳理人類思考和社會變遷的歷程時,發現可以分成以「自然」、「系統」(科技、社會運作等系統)和「人本」為中心的3 個階段。3 者之間有著許多對立和斷面,進而產生各種不協調。「解決一個課題時,往往會在另一個對立面產生新的課題。如同生命的最小單位——細胞在防衛機制下必然有區別他者的隔膜,但若將之視為融合的接點,從中尋求和解的契機,將能得到朝向同一個方向共創開拓的可能。」

他也提及,1970 大阪世博的主題是人類的進步和調和,以國家為中心,彰顯社會的富足和科技的發展,表現出人類是高高在上的偉大存在。但到了2025 大阪世博,則聚焦在生命與社會,旨在集結各國智慧去解決問題。「網路科技看似連結了整個社會和世界,實際上也導致了更多分化與排他。所以我將科技、AI 等都視為生命,從科技、人類、自然3 者的融合共創中,找到共生前進的美好未來,那個容許和各種世界創造新世界的世界。」

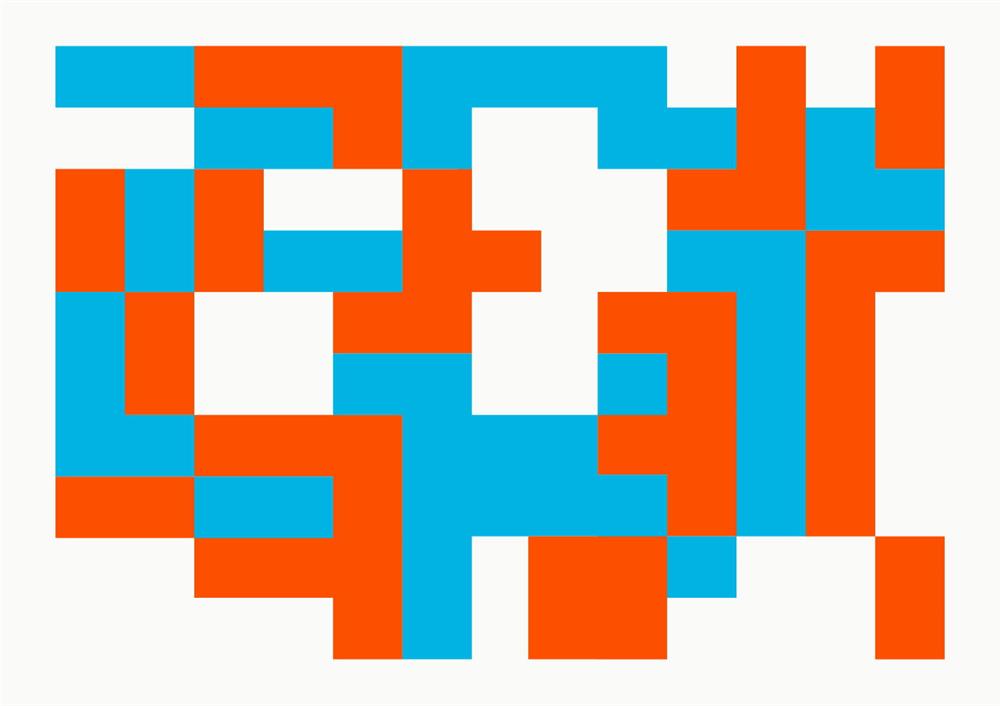

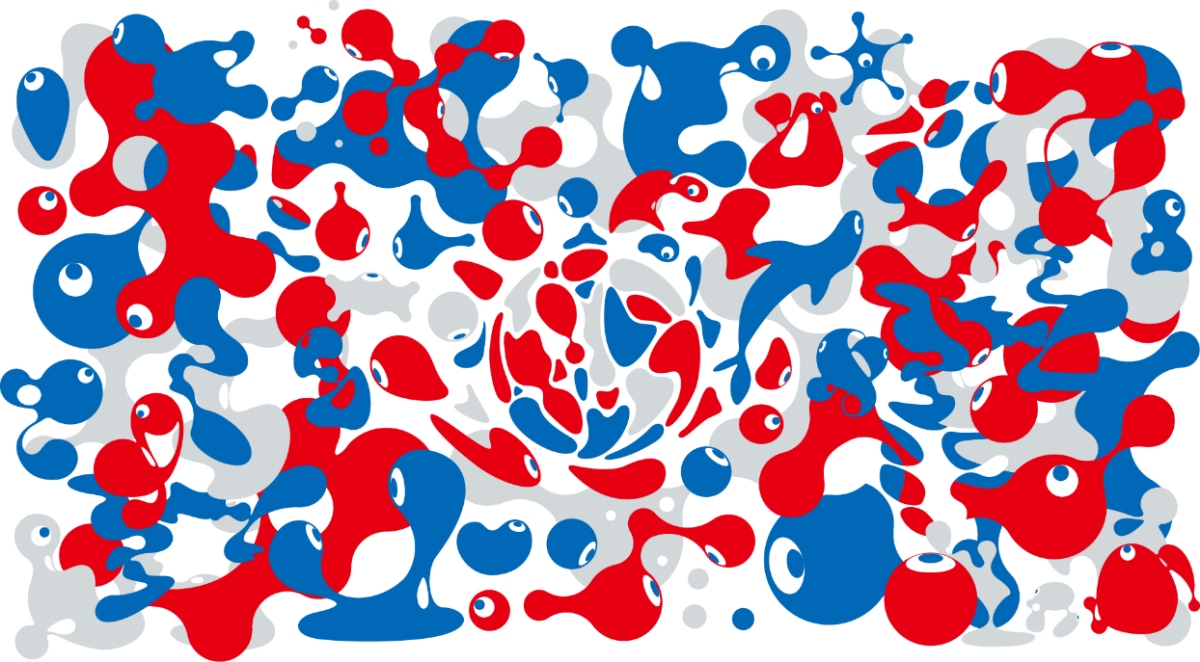

在引地耕太解讀下,「生命」不單指動植物,整個大自然、AI 、生物科技下的再造生命體等,無論有機無機皆包含在內。這也表現在視覺設計的色彩設定上,以「紅色」代表人類、「藍色」代表自然、「灰色」代表科技系統,相互纏繞交織成我們所處的世界。他說,這種思維也呼應了日本的泛靈論,世間萬物各自不同但安好共處。而「設計」所扮演的角色則是將分斷的生命世界連結、融合,共創出以生命為中心的多元「未來社會」。例如設計讓人的能力因科技而擴張(如AI ),也讓科技更人性化(如仿真機器人),讓社會前景更加美好。

5大準則統合方向 3D先行的設計過程

為了將對主題的解讀落實在設計系統中,引地耕太清楚定義出5 個設計準則。這個作法可追溯到1970 大阪世博。他提到,上屆大阪世博在啟動設計工作前,設計評論家勝見勝其實就已訂定設計準則,只可惜因為諸多因素,最終未能落實。而這也導致當時儘管有許多頂尖大師參與設計,海報、文宣、會場裝飾等一個個都精彩帥氣,但卻彼此分散、缺乏連貫性。因此這次雖然大會沒有要求,但為了確保品牌目標與理念能確實體現在後續的設計行為上,並讓更多人參與其中,他決定自行加碼提出5 點設計準則:

1 、表現生命的「有機」設計系統2 、跨越類比與數位、現實與虛擬界限,提供一致品牌體驗3 、探問未來設計的模式,兼具實驗性與創新性4 、展現大阪世博獨特的能量與特色5 、促進參與及共創,作為開放式設計的平台

而引地耕太不只是設計系統的創建者,也是應用與發展的實踐者。經歷橫跨平面設計到AR 、VR 等虛擬體驗技術的他,在視覺設計的操作上顛覆了一般從平面發展成立體的順序。在生成式AI 尚未成熟普及的2021 年,他就利用Houdini 軟體,經過參數設定後,創造出如細胞增生般的各種有機形體,再將之轉化為2D 輸出。整個設計過程切換往來於2D 與3D 之間。反映了他在一開始就意識到虛擬世界的必然性,著重現實與虛擬世界中在品牌視覺體驗上是否連貫。這一連串的操作也完整呼應了他自己所提出的設計準則:有機、跨越虛實、實驗性、共創。

提高品牌認知度後的擴張延伸

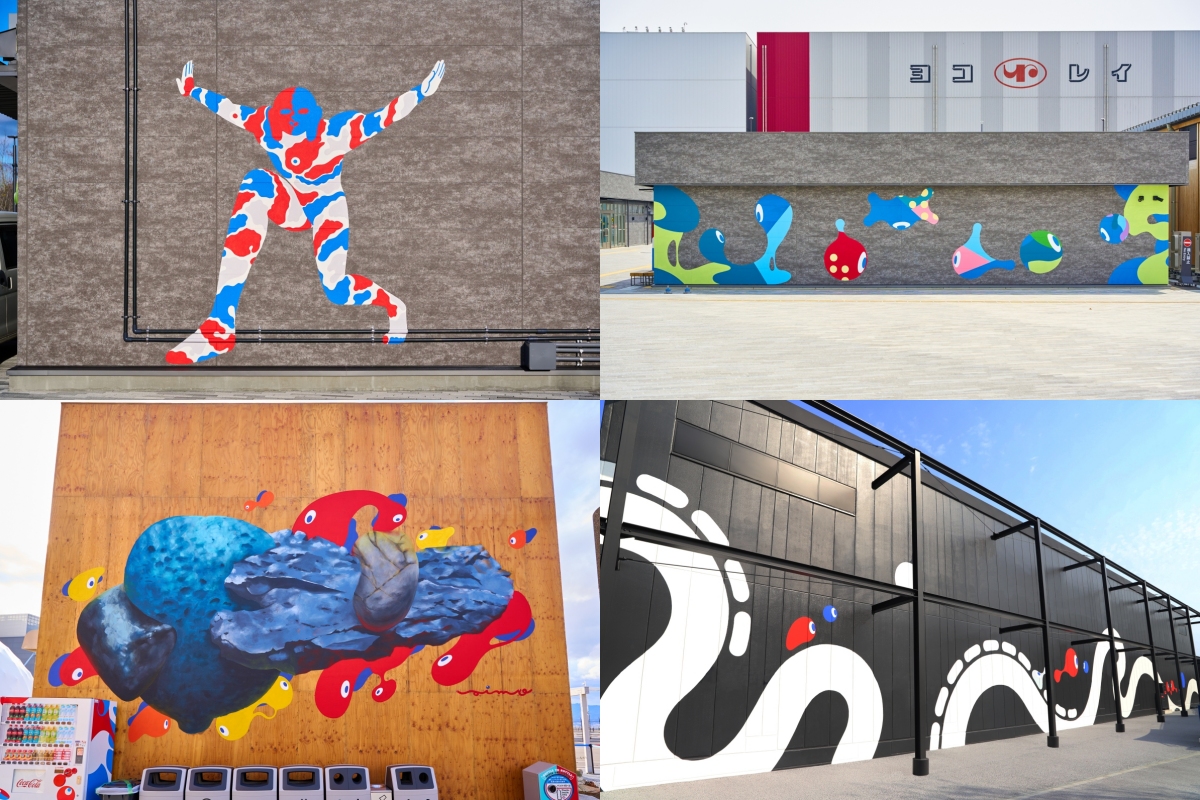

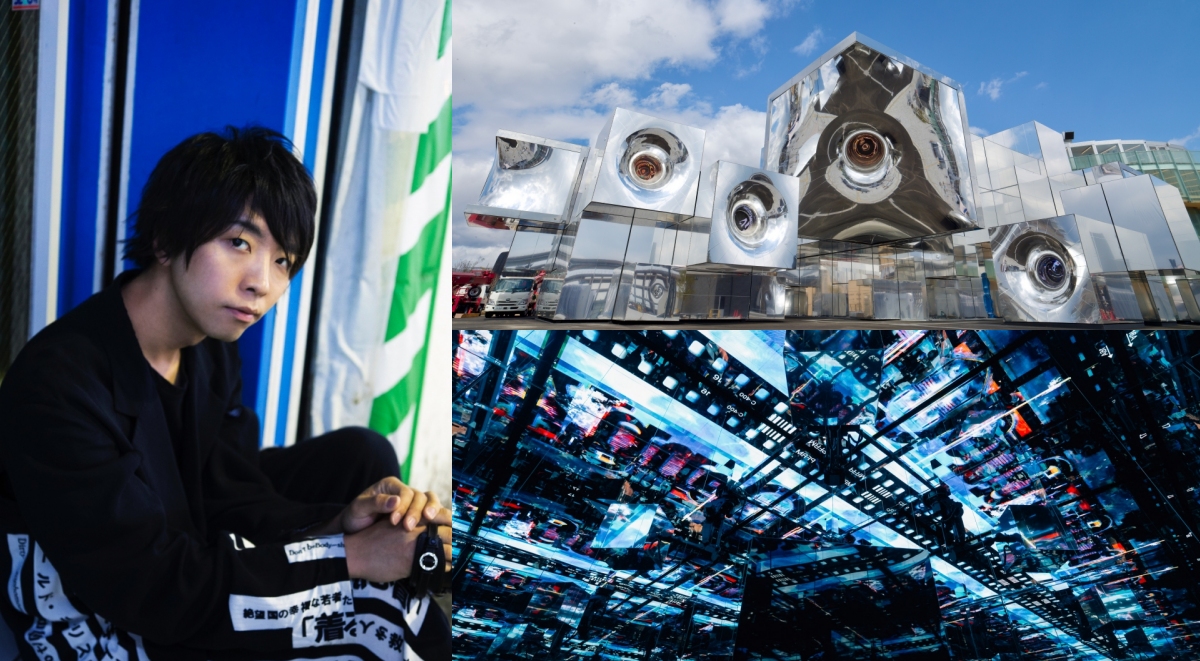

為強化品牌認知度,引地耕太採取的策略是「加快民眾識別世博的反應速度」。因此在視覺上,嚴謹地以紅、藍、灰3 色彩定調。後期的活動及會場空間設計,則是以擴張變化與創新為目的。除了網路上掀起的二次創作浪潮如火如荼,他也啟動開放式設計專案「EXPO WORLDs 」 ,邀請各界創作者一同共創會場的設計、藝術與音樂。專案包括邀請25 位當代藝術家合作的「Co-MYAKU '25 」、從設計系統延伸而成的「Co-MYAKU Sign 」,促成散布在會場中眾多據點、數百個多采多姿的生命體「小小脈」(Co-MYAKU )的誕生。

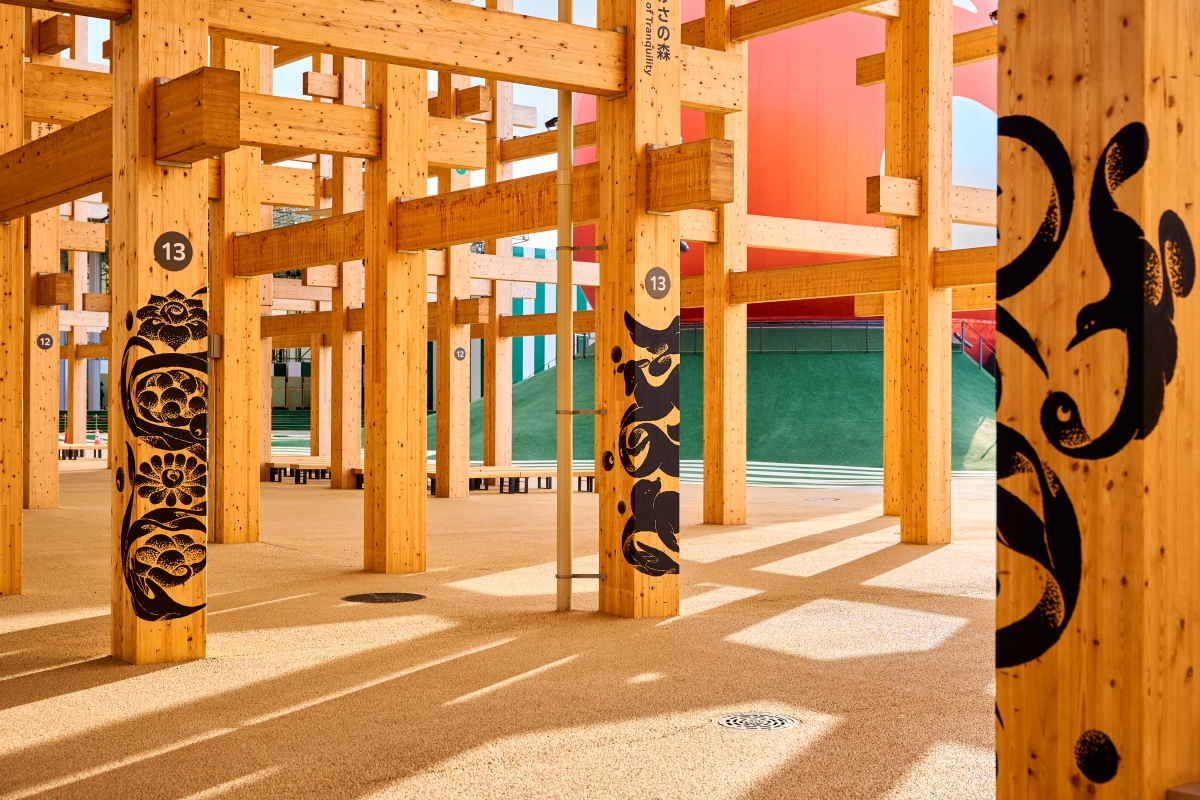

「Co-MYAKU '25 」計畫名稱取自「共創」(Co-Creation )的英文字首,加上象徵生命的世博吉祥物「脈脈」(ミャクミャク,Myaku-Myaku ),透過與藝術家碰撞出的火花,讓小小脈變異出更多的可能性寄宿在會場之中。例如大河紀將小小脈擬態為傳統圖騰的招財貓,在東入口歡迎觀眾到來;葡萄牙館前方、通往大屋根的電扶梯則是前田豆コ 以山、海洋、門為意象的創作;Takuya Kawaguchi 的黑色植物和動物彼此纏繞的圖騰,則繪製於大屋根的木頭上⋯⋯。

身為創意總監的引地耕太在執行時明定選人準則,特別在乎藝術家是否具備在世博結束後,仍能繼續活耀的潛能。這是有感於1970 大阪世博讓許多藝術家與建築師等新秀嶄露頭角,這次也希望提供舞台給新世代創作者,帶有交棒傳承的意義。

明確定義才能凝聚創意

無論是自行加碼訂定設計準則或是確立藝術家選定標準,都可以看出引地耕太很重視初始方向性的設定,這也反映了他對於身為創意總監這個角色的見解。他表示:「為了體現共創,在接手會場裝飾設計後,就決定向外邀請各方好手進團隊。總共超過100 人的平面、動態及影音設計師等創作者,在統合上考驗著創意總監的能耐。我的角色必須確保目標足夠明確,並設定向下深掘的範圍給團隊。隨時客觀確認每個人向下挖掘的方向沒有偏差,才能確實達到預期目標。」

而和一般商業案不同,國際大型活動的品牌設計案必須和為數眾多的關係者打交道,包含公家機關、贊助商、執行單位甚至是全體國民。引地耕太認為,引導眾人目光聚焦的必須是目的而非手法,清楚地說明並獲得理解才能順利進行,所以明確定義宗旨和準則顯得格外重要。他也提到設計追求的不該是output 而是outcome ,不用過度重視輸出的成果,反而是必須思考如何在社會產生影響力,這也是無論AI 如何進步都難以超越人類的關鍵。

同場加映:引地耕太私心推薦世博看點!

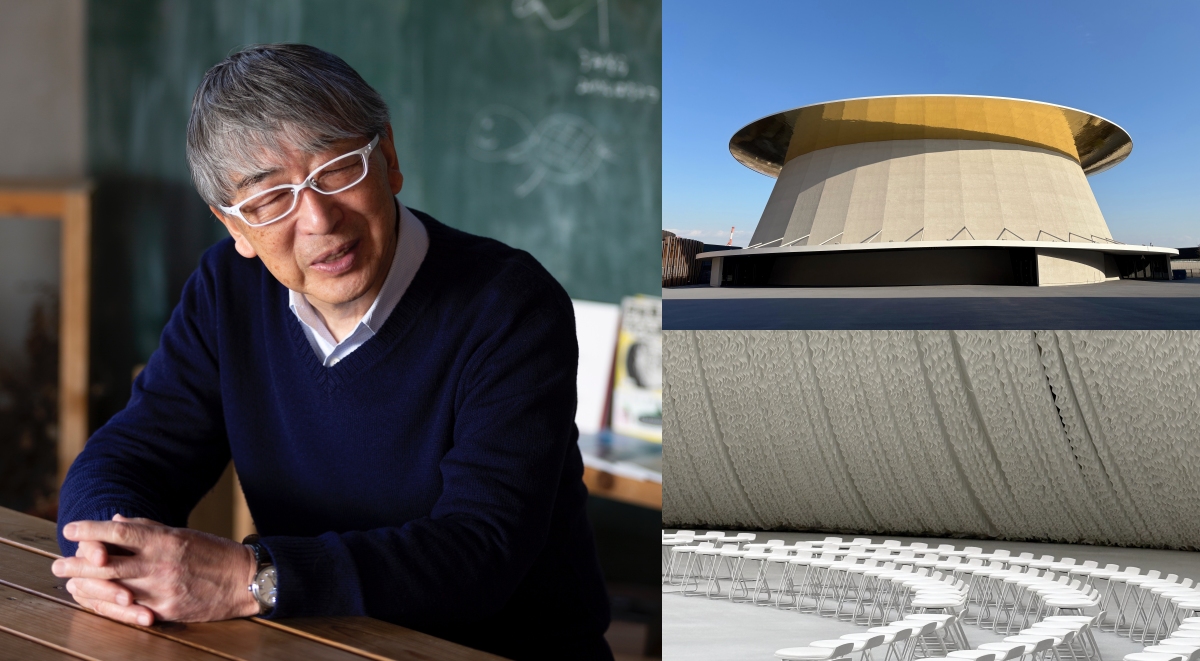

1 、藤本壯介的「大屋根」Nuki )的手法,展現了日本特色。全長2 公里的環包納了各種世界的縮影,象徵世博的共創命題,壯觀而極具象徵性。

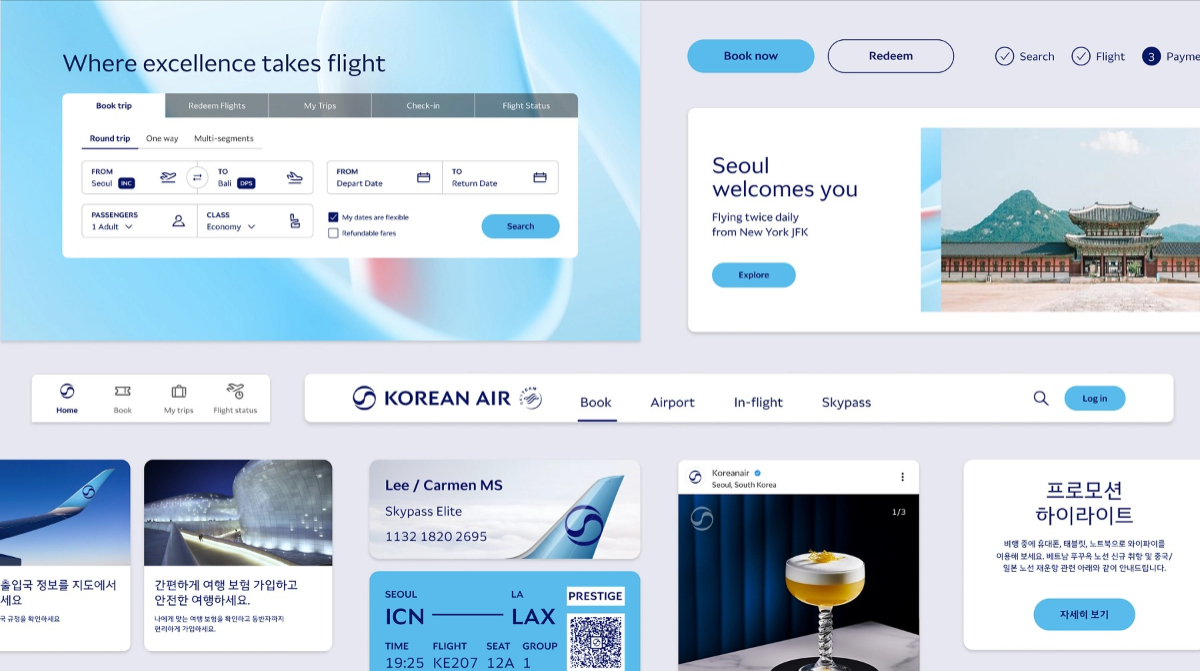

2 、「EXPO WORLDs 」的進化

引地耕太

1982 年生於日本鹿兒島。現為Co-Innovation Farm 「VISIONs 」執行長/Co-Futures Platform 「COMMONs 」代表。以東京與福岡為據點,橫跨品牌策略、創新創發,活躍於事業/服務/娛樂/廣告/藝術等多重領域。擔任2025 大阪世博品牌推進設計系統「EXPO 2025 Design System 」創意總監/藝術總監,亦擔任世博夢洲會場開放式設計專案「EXPO WORLDs 」創意總監,負責會場設計、藝術與聲音景觀等整體創意規劃。

企劃|張以潔 文|高綺韓 攝影|蔡耀徴 圖片提供|Expo 2025