在當代藝術的舞台上,印尼藝術家麥拉蒂.蘇若道默(Melati Suryodarmo)以前衛獨特的行為藝術聞名。她的作品穿越文化、身體與時間的界線,藉由反覆又冗長的表演方式,帶領觀眾思考存在、記憶、情感以及政治。最新作品《開箱No.2》以嶄新裝置作品與一系列講演式展演,再製、融合了過去20年的創作,用身體語言演繹出一場流動的詩歌。

如果在網路上搜尋麥拉蒂.蘇若道默的表演影片,往往會讓人誤以為影片是以0.5倍速(有時是2倍速)播放的。這位印尼藝術家以縝密而講求身體強度的持續性表演(Durational Performance)著稱,過去幾部經典作品都以接近自虐的長時間表演讓人留下深刻印象。

薛佛西斯的永無止境

以2012年的《我是我房屋中的鬼魂》(I Am a Ghost in My Own House)為例,她身穿白色長衫,身邊被無數木炭圍繞,手裡拿著沉重的石塊壓碾著眼前桌上的木炭直到它們全部變成粉末。木炭殘留的黑色污漬逐漸爬上她的白衣、手臂和臉龐。在這長達12小時的表演裡,她不喝水也沒休息,只是持續讓自己越來越狼狽。

現場的觀眾來來去去,有人停下來陪她一段,有人受不了早早離去。不管現場互動如何,都構成麥拉蒂表演的一部分——她想藉著破壞「木炭」這個帶有能量的物質,傳達生命中的各種「失落」。

在2005年的《黑球》(The Black Ball),她手拿著黑色的球,坐在一張被釘在美術館牆面上高處的椅子,聞風不動地持續表演8小時。而2001年的《為什麼讓雞跑?》(Why Let the Chicken Run?),麥拉蒂在房間裡繞著圈圈跑,只為了追到眼前那一隻雞,此作旨在對人生中各種無止境的追求提出疑問。

奶油之舞,紅回網路

再回到2000年,在可以說讓麥拉蒂在德國柏林赫伯劇場一戰成名的經典之作《奶油之舞》(Exergie-Butter Dance)中,她穿著紅色高跟鞋,踩在一塊巨大的奶油磚上,伴隨著印尼傳統音樂舞動身體。

起先她舞姿緩慢妖媚,但隨著腳下奶油被踩散後,她開始不停因腳滑而重摔在地,再爬起、跳舞、重摔,重複這令人怵目驚心的表演過程。她想說的是,人都會失敗,跌倒沒關係,重點是要懂得站起來,並且展示站起來的過程。

2012年有人把她的奶油舞影片配上Adele的歌〈Someone Like You〉後重新放上網路,讓她立刻在網路世界紅一波,影片累積得到100萬點閱率,《紐約時報》為她寫了篇報導,讚她是「印尼最傑出的藝術家之一」。

她最常被問到的問題,就是:「從事這樣持續性的表演不累嗎?為什麼要讓自己置身這種痛苦之中呢?」她給的回答經常是:「我熱愛這種形式的表演。這對我來說,不是挑戰,而是可以藉此激發全新對話的藝術表達方式。在傳統的藝術領域中,表演場地必須限制在某地,時間固定抓1個小時,大家困在裡頭都不自在。而我的表演,可以讓觀眾自由來去,激盪出更有機的交流。」

「藉由不斷重複的過程,大家可以對時間感、對這畫面帶來的能量,進行反思。在這些作品裡,我不是在做角色扮演,而是賦予觀眾更多自由,從自身經驗中尋找素材,對我的作品進行再詮釋。」麥拉蒂說:「我愛我每一部作品,它們都是我全心全意創造出來的。」

往返家鄉與異鄉

麥拉蒂來自印尼梭羅市,母親是傳統爪哇舞者,父親是冥想式舞蹈表演者。她從小開始學舞,成長過程中陸續接觸了太極與爪哇冥想。學生時代她主修國際關係與政治,並積極參與學生抗爭活動,對抗80年代末期的蘇哈托政權。

畢業後她移居到德國布倫瑞克(Braunschweig),在造型藝術學院取得行為藝術大師研究學位,師承瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović)與舞踏大師古川杏。

這些成長過程中接觸到的親人、師長、環境、教育體系,以及串聯身體與心靈的方式,都影響了麥拉蒂的創作方式。這些元素都在指向同一件事:「你必須很小心地進入內心,專注緩慢地運用體能傳達想法。」她說:「這樣的表演靠的不只是身體,若只靠身體,你1個小時之後就會累垮。如果你靠的是靈魂與理性,就能日夜跳下去。」

雖然旅居德國20年,麥拉蒂在期間仍不斷往返德、印兩地策劃與參與藝術展與活動,2013年她決定返回印尼重新在家鄉扎下藝術的根。「我覺得,我需要跟我的人民與在地藝術環境站在一起,也需要自我升級,畢竟我已經受夠了繼續在異地當『外國人』這件事了。這種每天必須要面對的衝突能量為我的身體帶來干擾,使我無法再承受。」

早在2007年她已經在家鄉創立「不名領土」(Undisclosed Territory)藝術節,鼓勵印尼年輕藝術家參與工作坊與發表作品。2012年她進一步把家鄉的工作室改建為實驗空間「Plesungan工作室」,作為年輕藝術家發表創作的平台空間。

「為他們提供創作的平台,也是提供他們成長的空間。我並不是企圖要讓年輕藝術家早點『成功』,沒有目標導向這種事。他們是人,每個人都有一套自我發展的方式,有自己一套夢想,你可以給他們平台,卻不能設定目標,然後鼓勵他們找到自己感興趣的議題,加以發揮,看接下來會發生什麼事,這就像一場實驗。」

人與文化都是平等的

雖然麥拉蒂的藝術生涯已經超過20年,創造出許多經典作品,表演散見於各地藝術節、雙年展與博物館,但關於她個人生命的藝術實驗,仍在持續進行中。「回到印尼以後,眼前的挑戰依然重重,要重新適應的事也很多。但我發現身體漸漸回復能量,內心也得到更多自由。」麥拉蒂說。

歐洲重視個人主義,帶給她理性、秩序的訓練,讓她能以嚴格的方式看待現實;而印尼講究群體性與傳統,則帶給她久違的歸屬感。麥拉蒂長久在兩種文化中穿梭,造就她致力於處理自身與世界的關係,詮釋人與環境之間不斷改變的分界線,進而表達個人對社會和政治層面的關注。

「從德國回到印尼後,我開始學會以近似人類學家的角度來看待家鄉的文化。」她並沒有從此以印尼文化大使自居,推廣傳統藝術不遺餘力,而是依舊帶著客觀視角檢視當代藝術的各種可能性。「人都是平等的,文化也是。但殖民主義造成了國家與文化之間的高低之分。身為藝術家,我們可以對這樣的現實提出更嚴格的檢視,這是我比較感興趣的部分。」

新作品的回顧

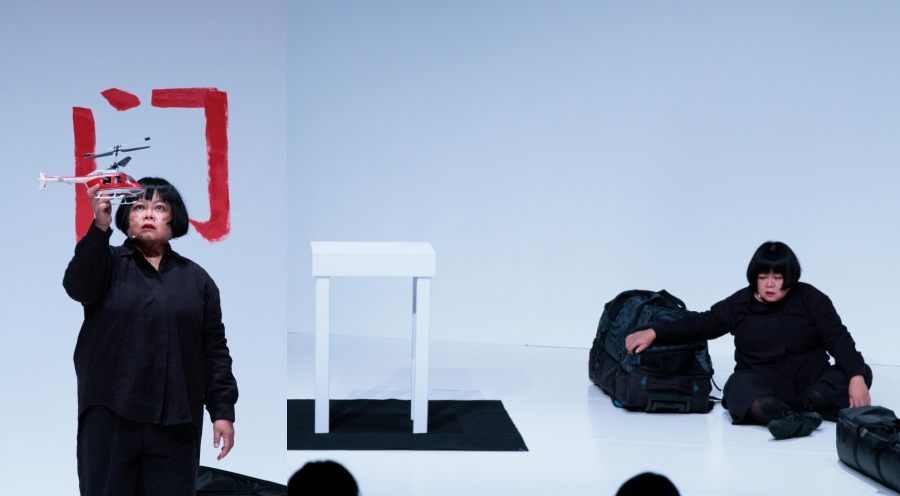

她在Camping Asia表演的最新作品《開箱No.2》,重新拆解與重組過去20年來的創作。表演一開始,她背著重達18公斤的背包在地上爬行,接著一一從裡頭取出過去行為藝術表演裡曾經使用過的物件、道具和服裝,展示物品如何見證與其共存的人們。

這是「卸下」過去表演生涯的象徵,也暗喻藝術本身的流動與不穩定性。她以略帶悲傷的口說演講,帶領觀眾進入過往生命的各種情境。她拿出背包裡的地圖集,一一割下頁面裡的板塊,把它們棄之在地;她用膠帶把電子琴的幾個鍵盤固定下壓,做出強烈的背景音;她把數條繩索一端交給不同觀眾,自己收攏著另一端用力拉扯,並高喊:「烏托邦!」她把一整束竹竿發給觀眾,要求大家有節奏地敲打地板作為回應。

《開箱No.2》暗喻人在世道無常的世界裡離散、聚合、抵達、離開,呈現出愛、妄想、悲劇與絕望,也是麥拉蒂對20多年創作生涯進行的誠實檢視,但除了從過往尋找素材,麥拉蒂身為一個「在每個現場身體力行」的行動藝術家,也不畏接受科技浪潮的挑戰,思考未來。

「你必須很小心地進入內心,專注緩慢地運用體能傳達想法,若只靠身體,你1個小時之後就會累垮。如果你靠的是靈魂與理性,就能日夜跳下去。」

惡搞你的演算法

「當虛擬世界已經成為眼前的『現實』,你必須正視它可能帶來的改變。我常跟學生說,想想看,如果你是舞者,10年後你可能就不必跳舞了,到時全像攝影技術已經發展成熟,你可以在世界上任何地方進行最真實的表演。人甚至可能靠阿凡達的尾巴就能解讀彼此的思想。與其抗拒它,不如藉助它的力量來做點什麼。」

又或者是,偶爾惡整一下你的演算法,麥拉蒂淘氣地笑說,彷彿學生時代那個「異議分子麥拉蒂」溜出來了。「當你看太多關於女性主義的文章,網路只會餵養你更多相關訊息。不如下次你就按個貴賓狗圖或海龜圖讚,打亂演算法的邏輯。」

總是在拆解、重組,永不歸順於單一法則,沒有永遠的一時一地,拒絕被社會集體秩序馴服,麥拉蒂徹底貫徹行動藝術家的精神,她不只是來自印尼的藝術家,也是代表世界的藝術家。

麥拉蒂.蘇若道默(Melati Suryodarmo)

出生梭羅藝術世家,大學主修國際關係與政治,後到德國取得行為藝術大師研究學位。近年重要展覽包括:《在我們的血液里流淌著墨水和火焰》(2022)、《我是我房屋中的鬼魂》(2022)、《為什麼讓雞跑?》(2020~2021)、《逃離路線》(2020)、《我們並非獨自做夢》(2020)。2017年,她擔任第17屆雅加達雙年展中藝術總監。曾入圍2014年亞太釀酒基金會特出藝術獎,並在2022年成為第11位榮獲博尼範登當代藝術獎的藝術家。

文|Christine Lee

圖片提供|臺北表演藝術中心