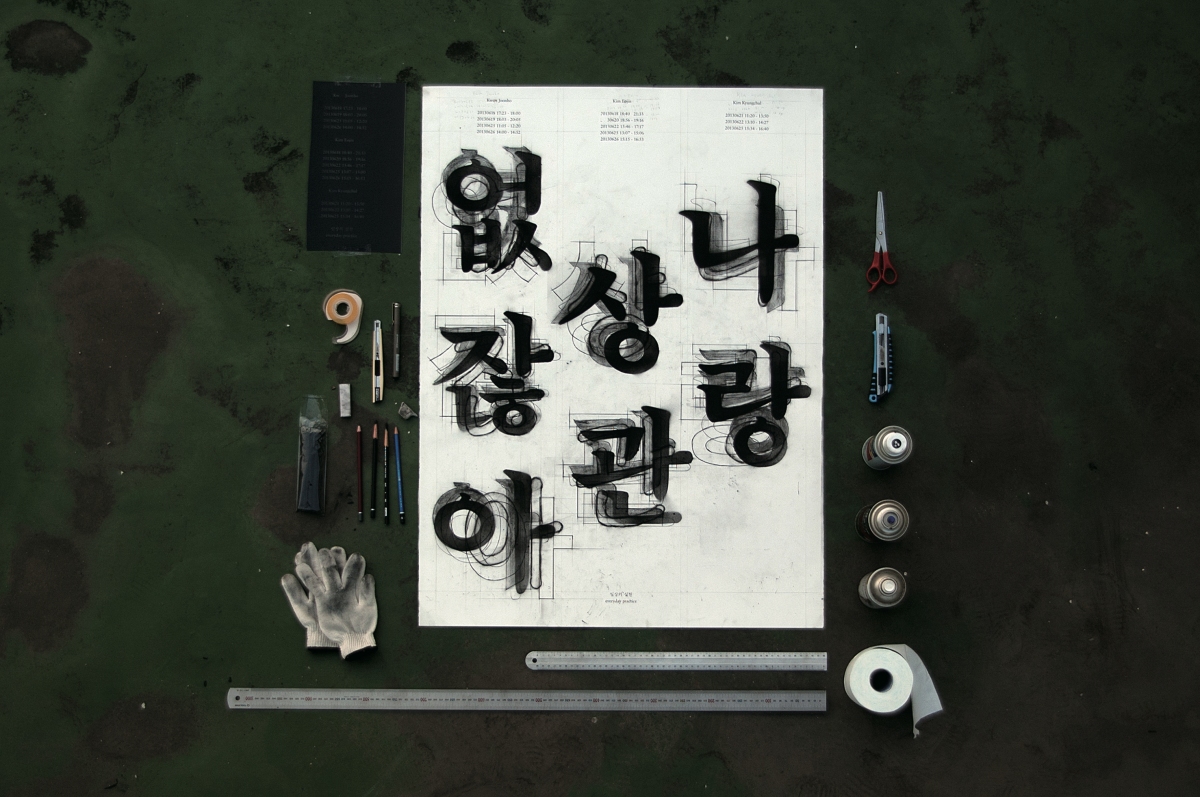

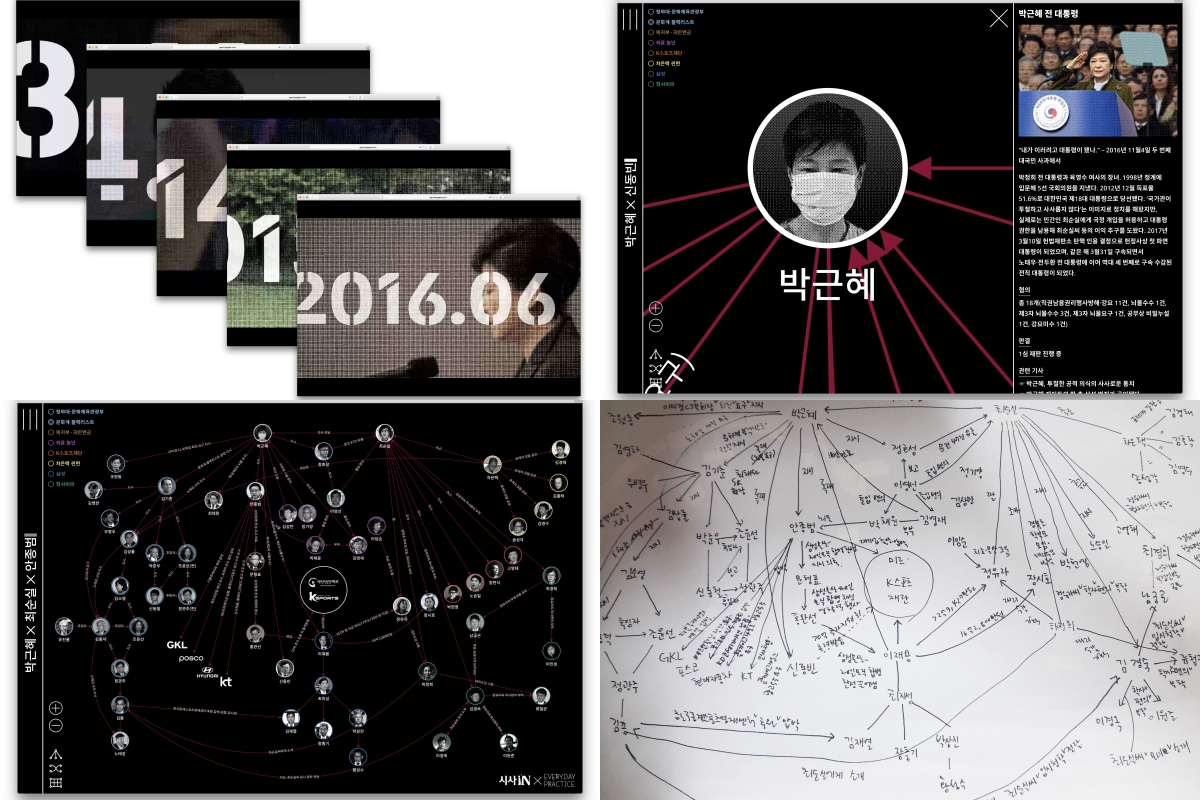

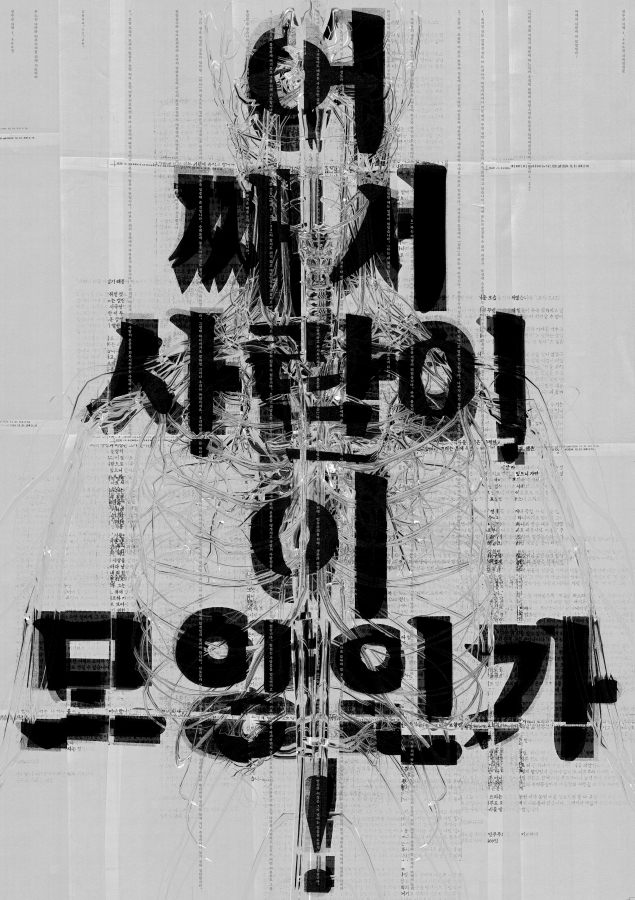

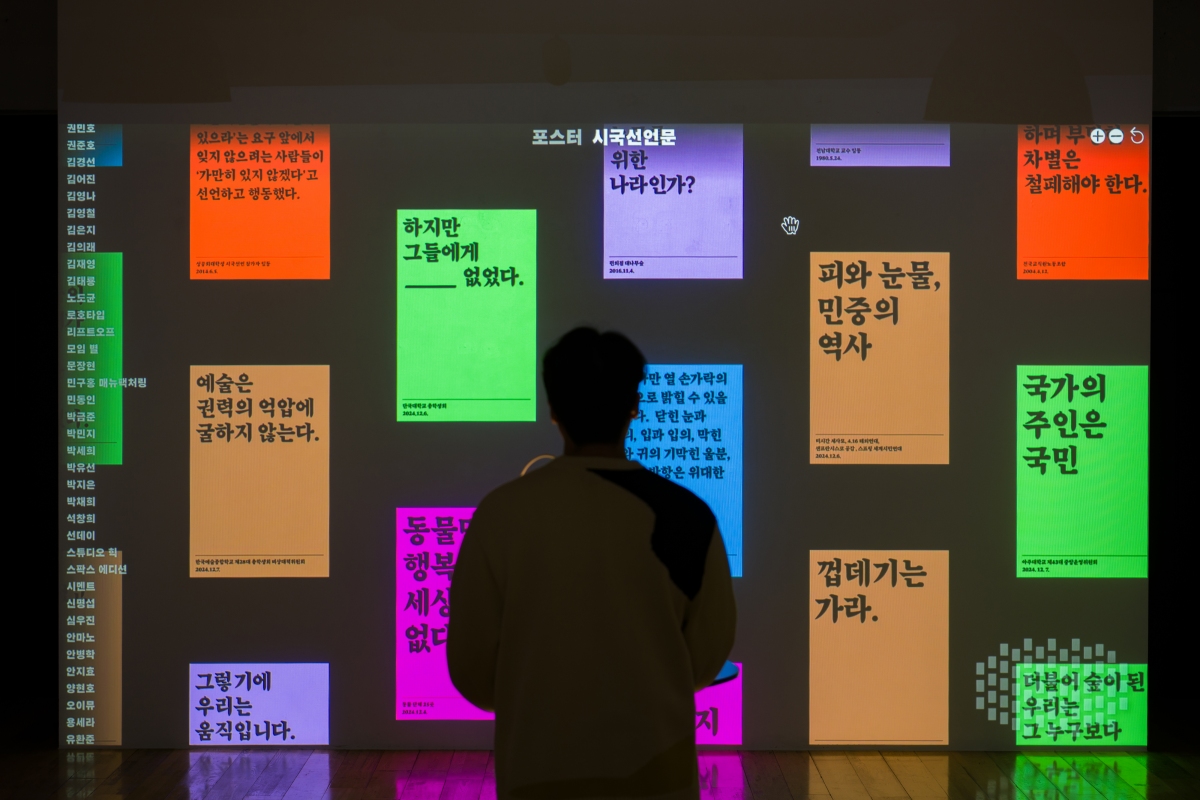

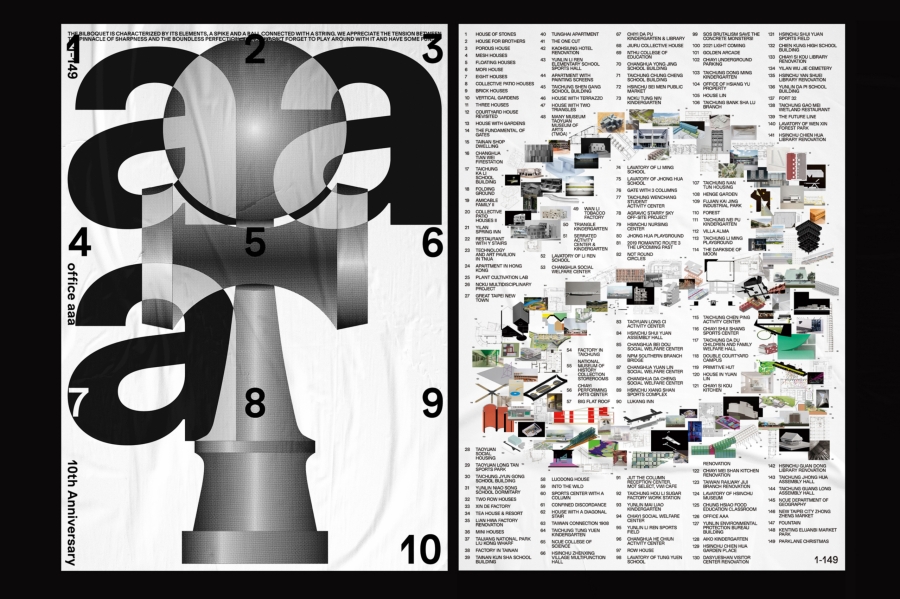

從2023台灣設計週主視覺、MAD by Le Kief品牌識別、洪佩瑜首張專輯《明室》裝幀,到金車集團調酒品牌「Safari Club」logo,HOUTH的作品橫跨平面與立體,手法更是2D、3D、動態等表現交織。既有很商業的品牌案,又有很實驗的視覺案,私下也保持完全自我的純創作,彈性遊走各異設計。

設計師都有一個鮮少提及但實為重要的案子,那就是自己工作室的品牌案。為MixCode、miki w. studio、究境聯合建築師事務所等品牌操刀識別規劃的HOUTH,談起自己的品牌笑說,「有點恥,不敢說。但這一直還是我們的主要精神,想要突破框架,不斷挑戰可能性、模糊界線。」原來,HOUTH中間的OUT意指out of box,前後的H,剛好是共同創辦人黃紀滕(Hans)和何婉君的姓氏英文開頭。

初心之所以難以啟齒,或許就在於太過誠實,而他們也的確在職涯挑戰了各種可能後,才走到設計這條路上。Hans在大學念的是德文,之後接觸攝影師、課程企劃、雜誌編輯、選品店行銷企劃等工作;婉君雖出身視覺傳達系,但內心有著電影夢,畢業製作不是平面設計而是短片,還曾到導演工作室工作,直到進入品牌規劃公司後,才漸漸覺得自己進到設計領域,也對做品牌產生熱情。「我本來就喜歡蒐集東西,能把一個品牌做到有魅力、讓人想要獲得,我一直覺得很有趣。」

2013年,Hans因工作前往德國出差1個月,婉君也決定辭去工作一同前往。「我以前有一點強迫症,如果一件事情太過順利,就會想要逃離舒適圈。那時候上班工作很平穩,就覺得可以再做下一個挑戰。」搭著火車在歐洲四處逛,婉君在柏林的書店看到各種創意無極限,甚至超低成本亂印亂做的出版品,「柏林給我的感覺貧富差距很大,有魅力的是不用實質的富有,而是心靈上的富裕就可以過得很有自己的樣子。」她將這樣的刺激轉化成動力,嘗試自由接案一段時間後,也鼓勵想接攝影案但因工作難以抽空的Hans,於2014年一起創立HOUTH。

身為設計師的奇怪責任感

HOUTH的創意方向由兩人共同討論,之後婉君負責設計,Hans擔綱專案管理和客戶溝通。「所謂設計思考,不是只有設計,前端和後端的工作都是設計的環節。」Hans以品牌案來說,「前端必須有準備好的客戶,所謂準備好包含概念、預算、產品規劃;後端在品牌上市後,對內有沒有辦法營運,對外有沒有辦法符合識別規範系統做宣傳行銷。」

他提到曾有一個食品傳產想做品牌識別更新(rebranding),他們先了解客戶「為什麼需要重新做包裝?」原來是因為某些原料過剩,想要做成另外的加工食品來販售,「但要解決的問題應該是原料過剩,而不是做包裝。」Hans便將這項建議回饋給客戶,而這也是他們面對案子的起手式,會先釐清客戶真正的問題,並非照著對方需求給予服務。

「我們會有一些奇怪的責任感。」婉君說,負責的設計案推出後,如果市場反應不好,會感到非常失落。她也從設計端補充,「做品牌滿重要的是,我們都是以logo可不可以放10年的角度去思考。」

其實HOUTH也幫自己做過rebranding,從此亦能看出設計手法與喜好的進程,相對於現在的簡約,舊版logo將字體串在一起,較繁複且具裝飾性。婉君說,因為自己喜歡老物,有段時間偏愛裝飾風格的東西,隨著品牌案越做越多,更傾向一個簡單的符號,也符合HOUTH的實驗調性。

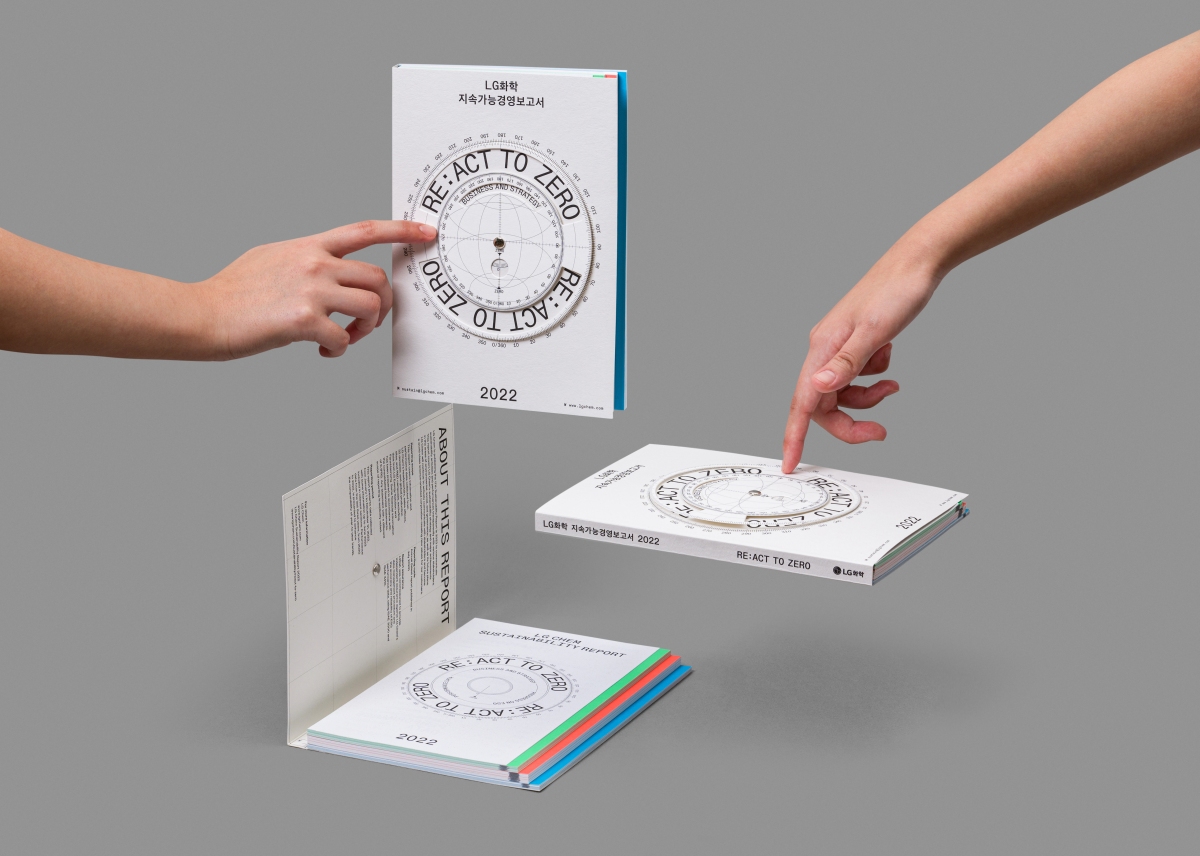

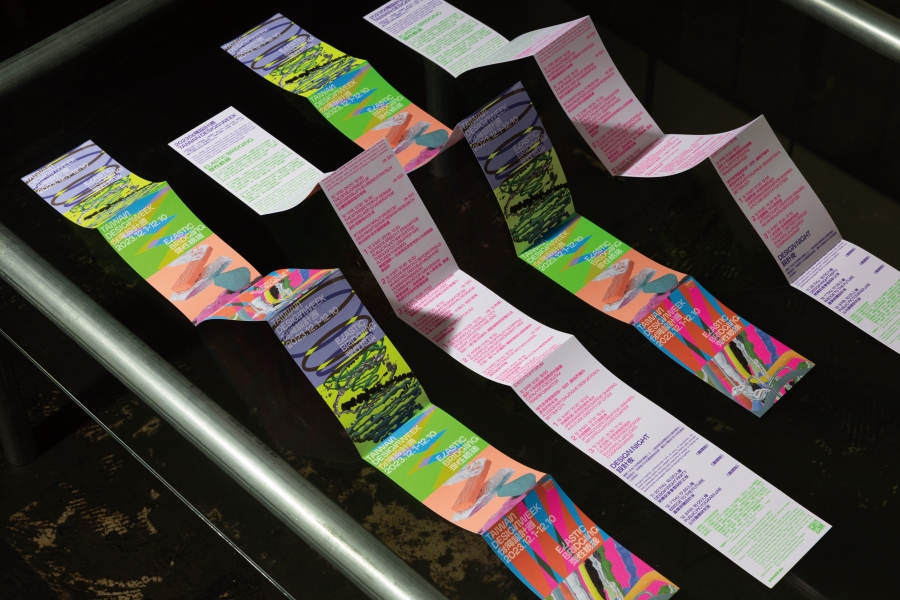

他們對設計案的責任感,也體現在針對大型活動案給出的「視覺識別系統規範書」。例如2023台灣設計週主視覺,HOUTH 呼應主題「彈性橋接」,以彈簧、線條等2D和3D圖像彼此混合銜接。除了給出主視覺,也給了一份視覺識別系統規範書,包括印刷和數位,CMYK和RGB兩種檔案都整理好,讓活動的線上線下宣傳延伸製作物,即便交由不同設計師接手,仍能保有一致的視覺語彙。

「我們不會只出一張圖。」Hans說,如果活動規模較小不需要出到規範書,Facebook、Instagram需要使用的橫式、直式、方形視覺,基本尺寸的調整都會親自操刀,客戶若有其他需求就能自行微調。「算是有點控制狂,畢竟是自己做的東西,會希望最後的成果是完整的。」婉君說。

從文字出發的思考和提案策略

其實在所有的設計案中,設計都只占了一小部分,怎麼透過提案策略和溝通技巧,讓設計師認為的好設計能被實現,亦是相當重要但常被忽略的一環。

「我們的案子都滿快有共識,比較沒有改來改去的問題。大部分設計師應該都有這種感覺,第一時間提出的東西都是最好的,有時候改到後來都已經不知道是什麼了。」婉君說,他們對於「第一次提案就是準備好的」這件事有堅持也有自信,Hans也在溝通策略下了不少工夫。

他會了解窗口個性或老闆喜好,再根據案件狀況提案。他以和《GQ》合作GD2調酒系列瓶裝設計為例,開會時發現對方有「中二魂」、喜愛惡趣味,提案就用盡各種中二梗,還在3種不同瓶身設計藏有漫畫《鋼之鍊金術士》的符號,表示「3瓶合在一起可以得永生」。

HOUTH沒有制式的提案格式,不做情緒板(mood board)也不給參考畫面(reference),Hans說,「進設計之前全部都是文字,如果有一些圖像、照片,都不會是設計的reference,而是品牌相關意象。」婉君說自己曾經也是很視覺導向的人,但她發現「視覺有時候很主觀,文字反而大家都可以理解。從概念或品牌核心精神的文字定義出發,再回推到視覺的時候,就有基底可以對應,能夠解釋為什麼要這樣做、呈現出來的感覺是什麼,都是有邏輯有原因的。」

她私底下看很多日本設計理論書,認為設計師的「直覺」非常重要,好比每個人對於「極簡」的定義都不同,設計師就得從生活經驗中累積,找到大家對極簡的共鳴,並以此感覺來做設計,「雖然直覺很抽象,但直覺其實是從很多事情的知識累積來的。」

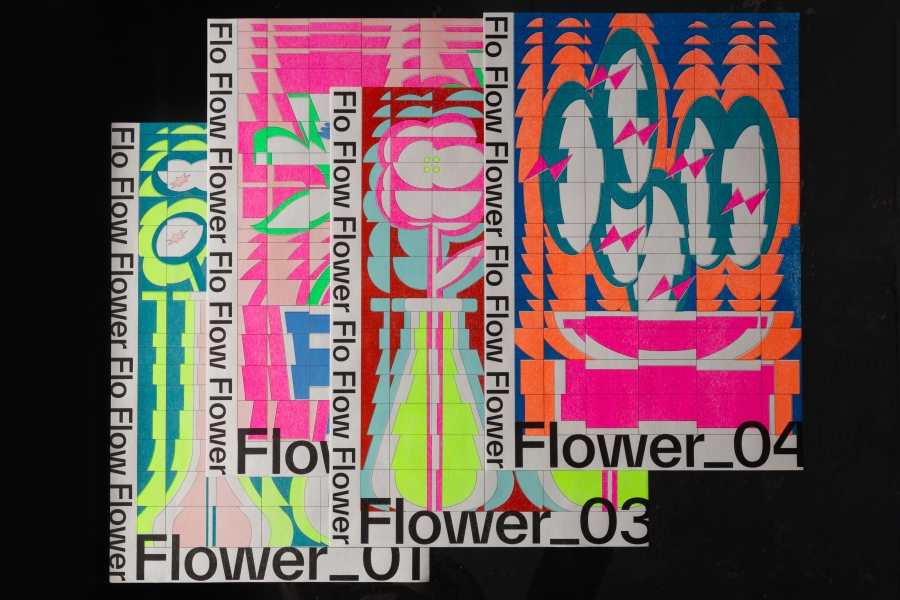

做純創作,在自虐中回電

在高密度的商業案之外,HOUTH也一直保有純創作,婉君的植物創作系列《flo flow Flower project》已出到第4張。細觀HOUTH作品,不難發現用色存在著繽紛和雅緻的兩極,而婉君的個人創作則是比商業案的繽紛還更繽紛,「我滿喜歡用各種有趣的顏色,穿衣風格一 直都滿多彩。」她說,除了想玩色彩應用,也想嘗試一些視覺表現,2015年畫第一張的時候,覺得過程很像冥想,因為圖像很繁複,畫的途中要非常專注、一直做細節的調整。

「在設計案上,我不喜歡花很多時間去推疊一個東西,想要用很有邏輯、很聰明的方式做設計。可是在純創作,反而覺得可以自虐一 下。」而Hans也出版多本攝影書,最近一本是2023年的《For The Blank 風景照》。

他說,去年工作繁忙已無太多生活,「這時你會驚覺,在很緊湊的工作狀態下,偶爾的放空,才是最舒服最療癒的時候,空白也才是填滿內心的東西。」這讓他聯想到常被人認為「不就是風景照而已」的風景照,說不定才是內心最富足平靜的狀態,於是集結旅行中拍下的風景照出版成書。

過去透過平面創作的他們,今年更擴張到展覽的立體維度,6月將在朋丁舉辦HOUTH的10週年展覽。契機源於他們去年在日本看了設計雙人組KIGI的展覽,婉君直說「平面設計魂爆發」,再次被實體物件的魅力感動,也想到這10年不論是商業案還是純創作,產出了大量印刷製作物,希望能藉由辦展一次與大家分享。

「沒有多偉大的理由,我覺得是因為那個感動,讓我也想要把這個感動帶給別人。做到現在10年了,也想把自己整理一下。」不過實在好奇,工作這麼忙,他們是如何一直保持創作?他們笑說,「每年都會報藝術書市集,等於強迫自己一定要產出新東西,常常報名完又後悔,但已經沒有退路。」看來不管業主是他人或自己,在時間限制裡創作,設計師想必都很在行。

2014年由黃紀滕、何婉君共同創立,位於台北專注於品牌策略與設計的創意團隊,領域包括品牌策略、藝術指導、 視覺設計等。商業案之外, 也以獨立出版計畫「HOUTH BOOKS」,不定期出版設計與攝影的純創作。作品曾入選東京TDC、台灣金點設計獎等。

文|張以潔 攝影|蔡耀徵

圖片提供|HOUTH

更多精彩內容請見 La Vie 2024/3月號《建築自然系》