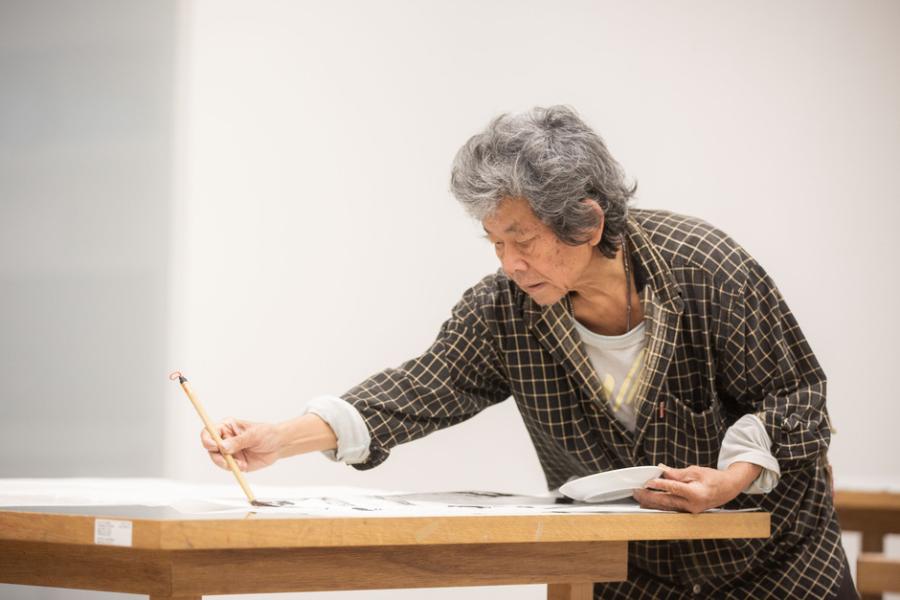

臺北市立美術館(北美館)現正展出《溺浮沉洄:許雨仁回顧展》,呈現台灣藝術家許雨仁1970年代至今橫跨50餘年的創作,超過300件展品涵蓋各時期的水墨、油畫、複合媒材、書畫作品,以及極少曝光的手稿、速寫與筆記,引人走進其繪畫發展的歷程,看見他充滿哲思的創作思考。

創作是發掘「真實我」、發展「個性我」的活動

談及藝術創作的意義,許雨仁說:「對我來說,創作的目的不在於畫技演練。而是在自由、解放的前提下,發掘『真實我』,發展『個性我』的一種原創活動;是一種建築結構狀態,或是一種內在生命能量的精神旅程。」回顧他從1970年代至今的創作,的確如此。

許雨仁以水墨畫聞名,作畫50年來從不設色到引入色彩,不變的是持續開創「筆墨表現」手法、探究藝術原創性的精神。對他來說,筆法的開創不只是技藝的進步,也乘載了生命各階段對自己留下的影響,比如兒時祖母說話常用疊字,化為他畫中與圖像對話的韻文;大學時師從李仲生,打開他對創作思考的深究;八二三砲戰時赴金門當兵,促使他思考生命議題;2000年後到花蓮臨海的工作室創作,開啟他畫山海景觀、宇宙星體的新視野。

4個階段 X 12個關鍵字 X 5個年份,回顧許雨仁的創作生涯

01/在學時

#李仲生 #創作思考 #原創性

從許雨仁的作品當中,可以明顯看見人生各個階段對他造成的影響。1970年代,許雨仁離開家鄉台南佳里,到國立臺灣藝術專科學校(今臺藝大)修讀國畫,求學時期他就執意走出屬於自己的路,拜啟發「東方畫會」成立的台灣現代藝術先驅李仲生為師。

這段學藝時光對許雨仁來說不只是畫技的磨練,更重要的是「創作思考」的啟蒙,他深受自動性素描書寫的啟發,開始思考何謂藝術的「原創性」,也思索自身創作脈絡的發展。

02/當兵時

#金門 #戰爭 #生命

大學畢業後,許雨仁在1975年至1978年間赴金門服兵役,那時正值八二三砲戰共軍採「單打雙不打」的砲擊期間,促使他開始關注生命存有的議題。

03/初出社會時

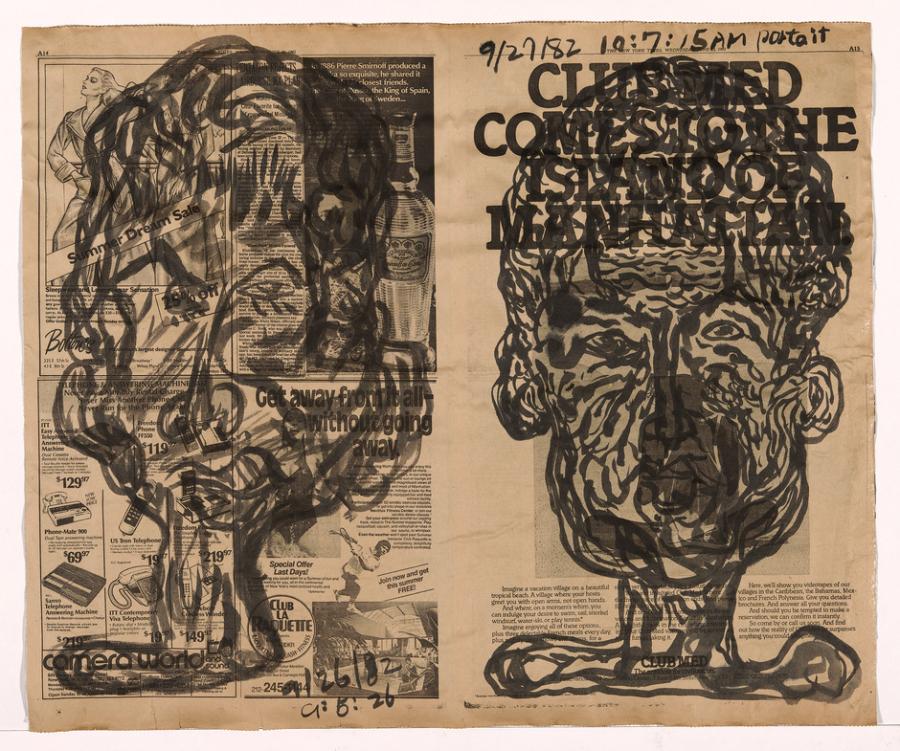

#紐約 #文化衝擊 #隨筆速寫

隨後他於1979年在美國新聞處(臺北美國文化中心)舉辦個展,並在接下來的十年展開往返台灣、美國的生活,忙於生計的同時,他也持續以筆記、速寫,紀錄對生活與創作的觀察和想法,內容充滿自省和自我詰問;在紐約藝術與文化的衝擊下,更進一步展開對自我文化定位的探索。

04/返鄉後的35年

#筆法開創 #個人風格 #生命哲思

1989年,許雨仁回到台灣定居,將藝術實踐回歸家園,開展極具個人風格的藝術創作。整個1990年代到千禧年後十年,他持續發展水墨、油畫、複合媒材、書畫等類型作品,在東西方藝術的探索之中,對水墨的探究、筆墨表現的開創從未間斷。

以下我們以時間為索引,深入了解許雨仁各階段的筆法、畫風和創作心境:

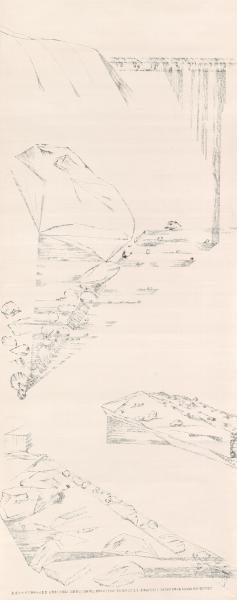

⬭ 1996|以留白與片段風景,重現生命歷程

當年許雨仁首次以水墨作品發表個展,有別於之前油畫濃厚稠密的風格,他的水墨畫用筆清簡、畫面大量留白,將記憶中綿延無盡的自然景致,切割成零星的片段風景,藉此憶寫生命歷程並回應現實的環境變化,並透過紙幅、筆法、空間佈局、題字結構等形式,鬆動傳統筆墨規制,開展當代水墨的嶄新視角。

⬭ 2000|落地花蓮,在臨海之境探索自然和宇宙

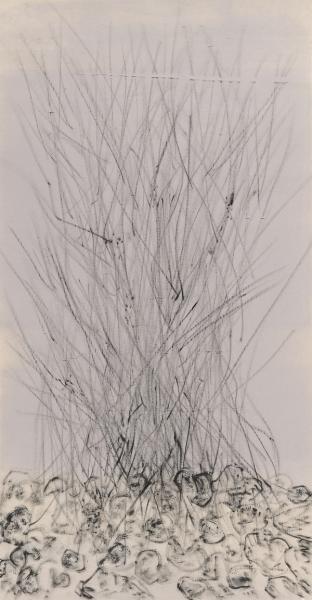

延續對於人類與自然的敘事與思辨,許雨仁到花蓮臨海的工作室後,綻放另一番風貌,他以直式水墨畫的畫幅創作,開創表現山海景觀、涵納宇宙星體的《海洋書畫》系列作品,進一步表現細膩的造景寫意。

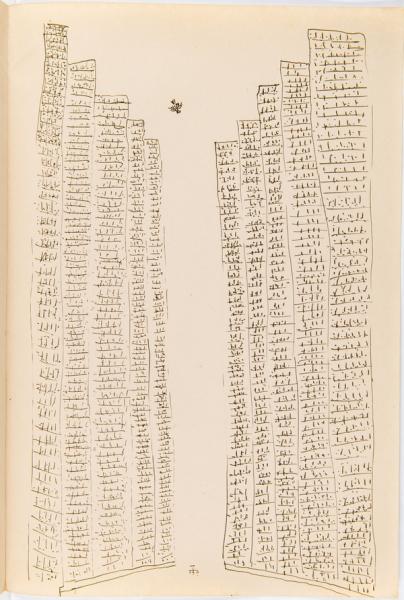

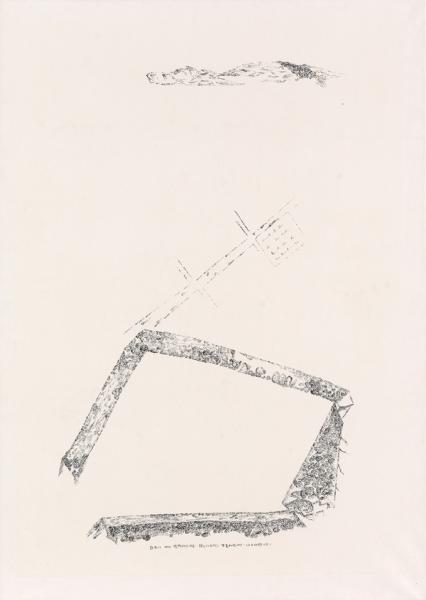

⬭ 2006|筆法大突破,強調「線條的留白」

前往中國北京駐村近兩年,許雨仁發展與傳統山水畫密切對話的《細筆》系列——從「空間」的留白推展至「線條」的留白,並開創極具獨創性的「細筆斷續線」筆法,這個轉變既是筆法的開創,也是許雨仁對於留白觀念的實踐;也在此時,他發展了講究落筆快速、捕捉直覺意象的《粗筆》系列。

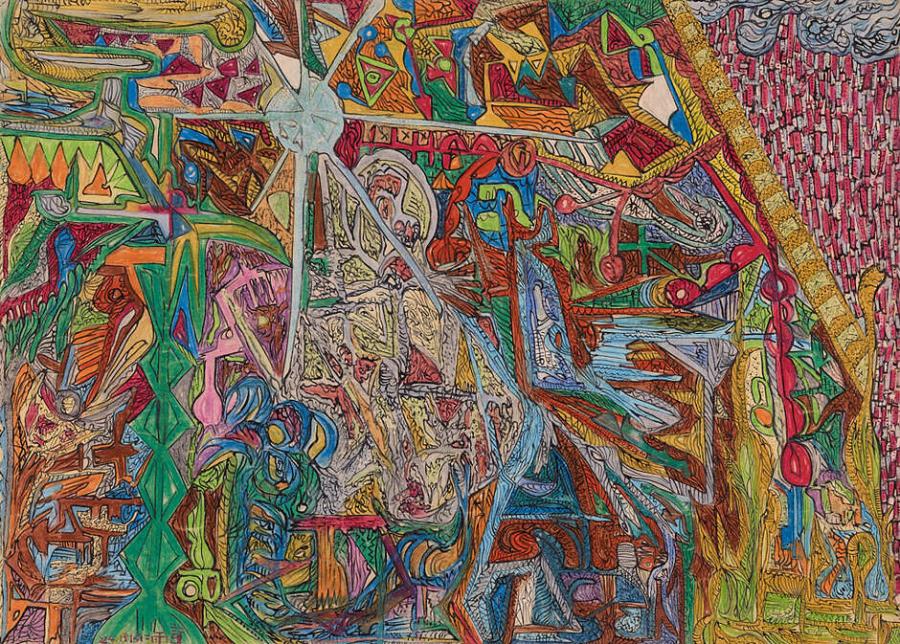

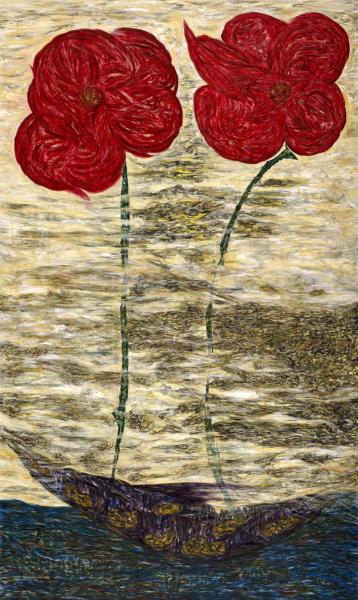

⬭ 2010|引入色彩,融合多樣媒材

許雨仁一直以「不設色」的方式建構自己的筆墨世界,不過大約在2010年,他的水墨畫迎來色彩的加入。延續藝術家面對媒材不設限的態度,他將水墨、壓克力、油畫顏料交織使用於作品中,以當代的觀點執筆持墨,創新的同時也找尋與傳統的共鳴,探索不同媒材與載體的融合。

透過《彩墨》、《彩筆》、《豆腐板》系列作品,及發表於2007、2008年的數件油畫,我們得以看見許雨仁用色的自由,並藉此領略他所體會:「我們對世界的觀看,是先看到色塊,再看到形象、輪廓。先透過顏色感受,接著才去辨識、分析。」

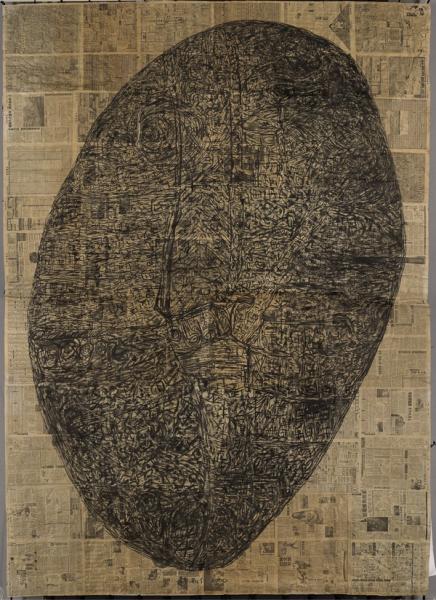

⬭ 2020s|似書亦畫,表達對生命的感懷

近幾年,許雨仁以「慢然鬆生」的心境為創作之道,其中長達近26公尺的橫幅作品〈小島尾尾浪‧波的書焦墨寫〉,藉由筆刷行走的墨色濃淡,混融、鋪陳出「似書亦畫」的視覺意象,體現潛意識般的情感深意,映照著關於生命悠悠的詩篇。

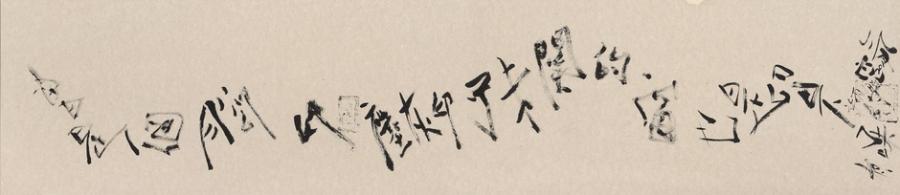

「文字」也是許雨仁作品中風格獨具的存在,其作品經常見由疊字、短句構成的詞句,可以與圖像形成既記敘又互補的對應關係,有時候甚至成為作品的標題。原來在他的耳語記憶中,童年時祖母常用「疊字」描述生活中的事物,因此他透過文字層疊轉化語意,以隨筆或格言般的韻文,用圖像結合文字的韻律,表現自己對生命的感懷。

走進《溺浮沉洄:許雨仁回顧展》,得以看見藝術家不停探究繪畫的各種表現,在原創的景致中,傳遞個人對於自然土地及生命境遇的哲思。

「慢然鬆生」等子題名稱,來自藝術家隨寫詞句

《溺浮沉洄:許雨仁回顧展》由北美館策展人廖春鈴、林宣君策劃,展覽標題以有關水的動態意象——溺、浮、沉、洄——命名,傳達許雨仁沈浸於創作中深究藝術的本質,映現藝術家泅泳於人生經歷的浮沉復返間,仍堅持創作的精神。

展覽7個子題的命名也饒富巧思,各摘自許雨仁不同時期的筆記詞句、作品標題,包含:「從佳里到台北,從台北到紐約」、「雄山大水,誰知多少?」、「立在石堆裡的自畫像」、「不盡的山山水水石石」、「點、生出了斷點斷線」、「墨墨純純,色色生生」及「慢然鬆生」,試圖貼近藝術家的視角與心境,提點出其創作歷程及各階段的發展與突破,呈現許雨仁既是探索藝術、也是思辨人生的波動痕跡。

許雨仁帶你逛《溺浮沉洄》、探索畫筆的可能

想要更了解許雨仁的藝術和生命是如何交互影響,不妨參與6月29日由藝術家本人、藝術研究者張芳薇主持的展覽漫遊,發掘藝術家筆下蘊藏的原創性和生命故事。若想汲取許雨仁開創筆法的經驗,則可參加8月10日的藝術家工作坊,他將引導大家探索畫筆的各種可能。

溺浮沉洄:許雨仁回顧展 HSU Yu-Jen: A Retrospective

展期|2024.05.18-09.08

地點|臺北市立美術館二樓 2A&2B