5月起的台灣南部遍布高規格國際大展與藝術大師之作!要把這些珍貴的藝術品帶進台灣並不容易,搬進不同的美術館空間又有一層布展巧思。策展團隊如何思考?他們在行銷、營運上各有什麼策略布局?在此為你解密奇美博物館、高雄市立美術館幕後。

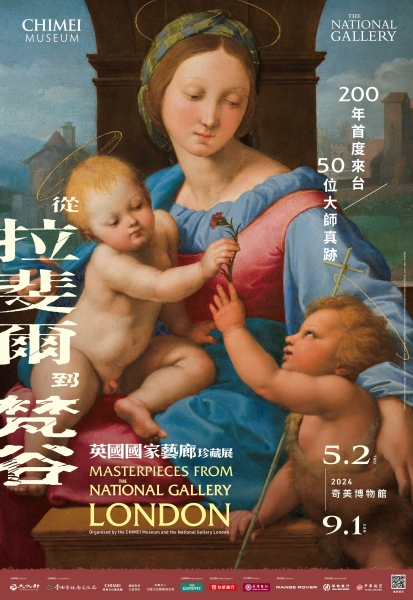

專訪《從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展》策展團隊

年初臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」在貼文寫下:「台灣史上最高規格展覽/2024.05台南」,瞬間爆紅並讓大家瘋狂猜測,奇美博物館企劃組媒宣統籌鍾佳欣談及此事時,笑說參與人員太多,難免走漏風聲,但很高興他願意不說破。

《英國國家藝廊珍藏展》(以下簡稱《珍藏展》)52幅作品有太多大師名作,奇美團隊對這次能引進也覺得夢幻,因為他們不在原訂巡迴名單內——繼上海、韓國、香港,奇美是後來才決定的亞洲最終站。

這要回到2023年初,他們發現巡展在上海展開,看準後在6月主動出擊聯繫。展覽統籌蔡海廣說明,「通常一個巡迴展要一到兩年以上的籌備時間,《珍藏展》已在亞洲進行巡迴了,來台展出的機會原本是微乎其微。」但他們爭取到了,過往2021年V&A博物館《蒂姆.沃克:美妙事物》與英國肖像藝廊《時代的臉孔》兩次合作與英國結下的緣分,也幫助他們用實力贏得信任。

打造縮小版的英國國家藝廊

「只要來看《珍藏展》,就可以認識他們整個收藏脈絡。」這個適逢英國國家藝廊200週年大規模整修而生,運用本館檔期間隙借出作品的巡展,蔡海廣形容就是縮小版的英國國家藝廊。奇美的展間比上海、香港更大及開闊,於是充分運用空間的優勢,希望讓觀眾專心欣賞畫作,不再加上太多額外資訊,就如同本館展示的氛圍。

奇美要在短促的準備期內克服引進移展以來,面對過最長的軟硬體檢查清單,深刻感受到國際一線美術館的嚴格要求。而策展方面,蔡海廣認為他們對在地團隊的專業非常尊重,給予很大自由度。

前一站香港故宮文化博物館即打散原初建議、依時代劃分8大單元設定,重新以各種主題式單元歸納畫作,奇美則是按照原來時代邏輯稍加排列組合為4大單元。蔡海廣解釋,向大眾推廣西洋藝術是奇美博物館創辦人許文龍的一大目標,常設展藝術廳早有收藏大量13~20世紀的西洋藝術品,延續時間脈絡是連貫的策略,「原來像是少了些大師作品的拼圖,這次特展就像把西洋藝術史的拼圖拼起來,完整的體驗要讓更多觀眾有機會喜歡上。」

4大單元也重新歸納區域與細分流派關係,蔡海廣說明「人文的甦醒:歐洲文藝復興繪畫」整理了初期、興盛期到北方3者間的互動關聯,「從王室到平民:巴洛克繪畫」則整合南方與北方巴洛克的發展,「探索與創造:壯遊風潮」中是英國18世紀起貴族青年的「壯遊」(Grand Tour)對風景畫與肖像畫的啟發,「光線與色彩:印象派繪畫」剛好在時序最後作為壓軸。

展牆色彩也有巧思,蔡海廣分享,「歐洲文藝復興繪畫」由最先的玫瑰紅,到淺粉展間是截取波提切利〈聖澤諾比烏斯的三個奇蹟〉畫中一面牆的顏色,「讓觀眾在參觀中了解到,牆面的色號跟當下時空背景是相符合的。」土黃色搭上「巴洛克繪畫」在南方發展時的戲劇性光線,到北方巴洛克主題的展牆則汲取林布蘭〈六十三歲自畫像〉的棕色調,呼應這派畫作偏向內斂的風格。

「壯遊風潮」又變成鮮明的紅,突顯英國貴族委託肖像畫繪製的高貴氣質,紫色則突出肖像畫與後來風景畫的神祕風采;「印象派繪畫」多取自大自然與靜物的綠色、暖色調, 展牆於是用深藍色彩去反襯畫作。顏色劃分的單元分際,也增強了空間感受。

博物館是要觸及更多大眾

在入口處,奇美團隊細心整理出年表,對照畫作與歐洲的重大歷史事件讓觀眾能有參照,也製作錄像為觀眾建立稍許先備知識。對於不熟悉西洋美術史的觀眾,蔡海廣建議租用語音導覽之外,也可以報名參加「穿越時空的旅人」親子互動式導覽。

觀眾手上拿著線索去畫作裡面找答案的過程,彷彿真的穿越時空,每個展間都成了不同冒險,導覽員則會拿出對應道具,像是重現貴族衣著布料讓訪客摸摸看感受質感,或播放起提琴琴音再現畫作中庭園的音樂會。「不一定只能聽語音導覽,可以透過有聽覺、觸覺、視覺等五感體驗的導覽,認識很多畫中本來會忽略的內容。」

提到推廣,鍾佳欣說明博物館立館精神就是為大眾而存在,為了將內容帶給更多民眾的初衷,門票定價考量成本的同時也希望足夠親民,550元原價外也推出不同早鳥與聯票方案。

過往奇美在宣傳上,也盡可能接觸財經、知識等類型的媒體,甚至注重KOL的經營,以各種特別的行銷手法觸及不同分眾,然而這次面對一個經典風格、普羅大眾接受高的展覽,「《珍藏展》本身魅力就很大,當其足夠吸引眾人的目光時,行銷手法上只要回到最中規中矩的作法,基本就會成功了。」她笑說行銷的最高級,或許就是不著痕跡的包裝。

這次授權商品也參考過去館內數據,持續推出受歡迎的悠遊卡、資料夾、磁鐵、小圓鏡、玻璃杯、保溫杯、抱枕和野餐墊,此外也帶進原裝的英國國家藝廊托特包、傘和拼圖等。透過多層面的悉心規畫,奇美期望訪客都能享受這場美麗深邃的藝術盛宴。

《從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展》(Masterpieces from the National Gallery, London)

展覽日期:2024.5.2~2024.9.1(採預約日期、時段入場)

展出地點:奇美博物館 一樓特展廳

展覽時間:週一至週四9:30-17:30,週五至週日9:30-20:00

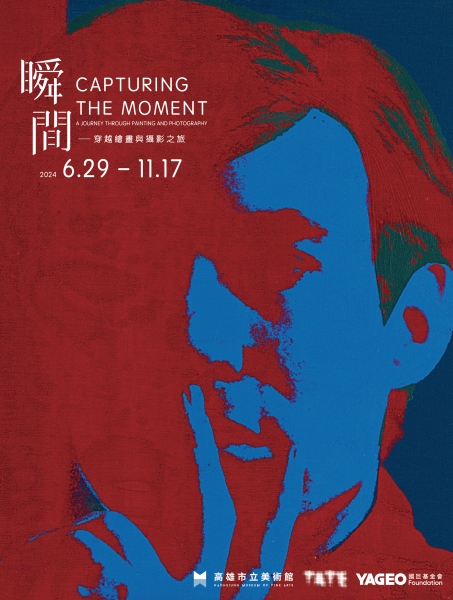

專訪《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》策展團隊、國巨基金會

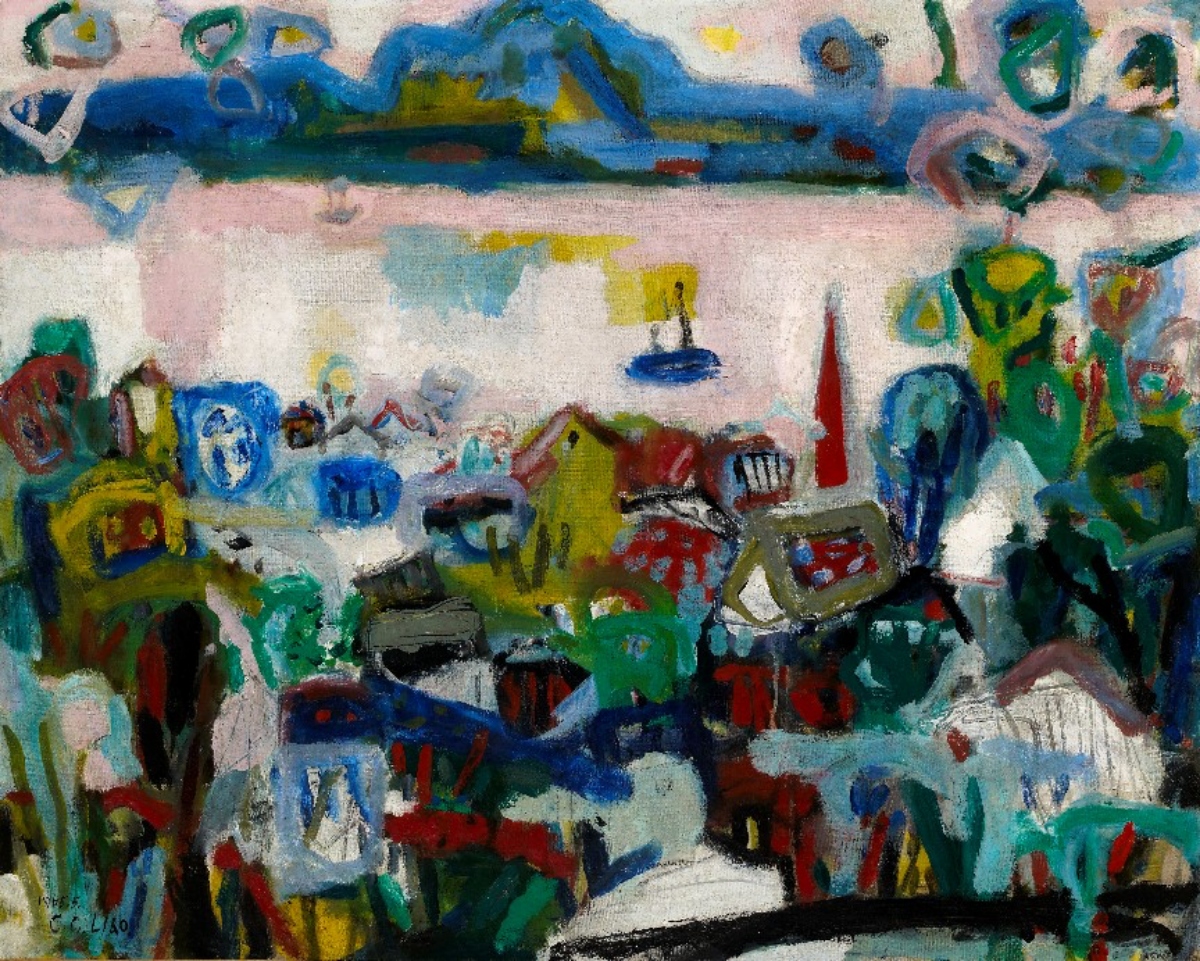

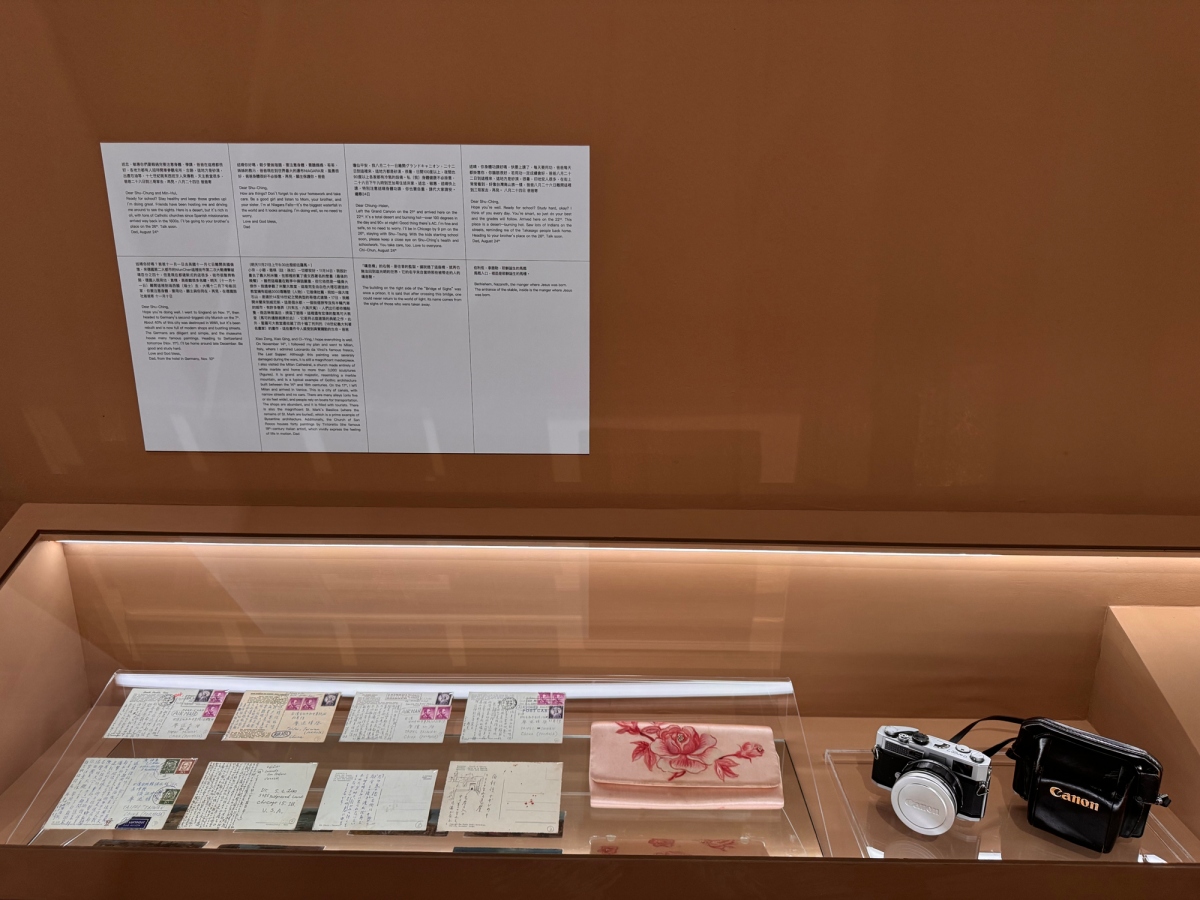

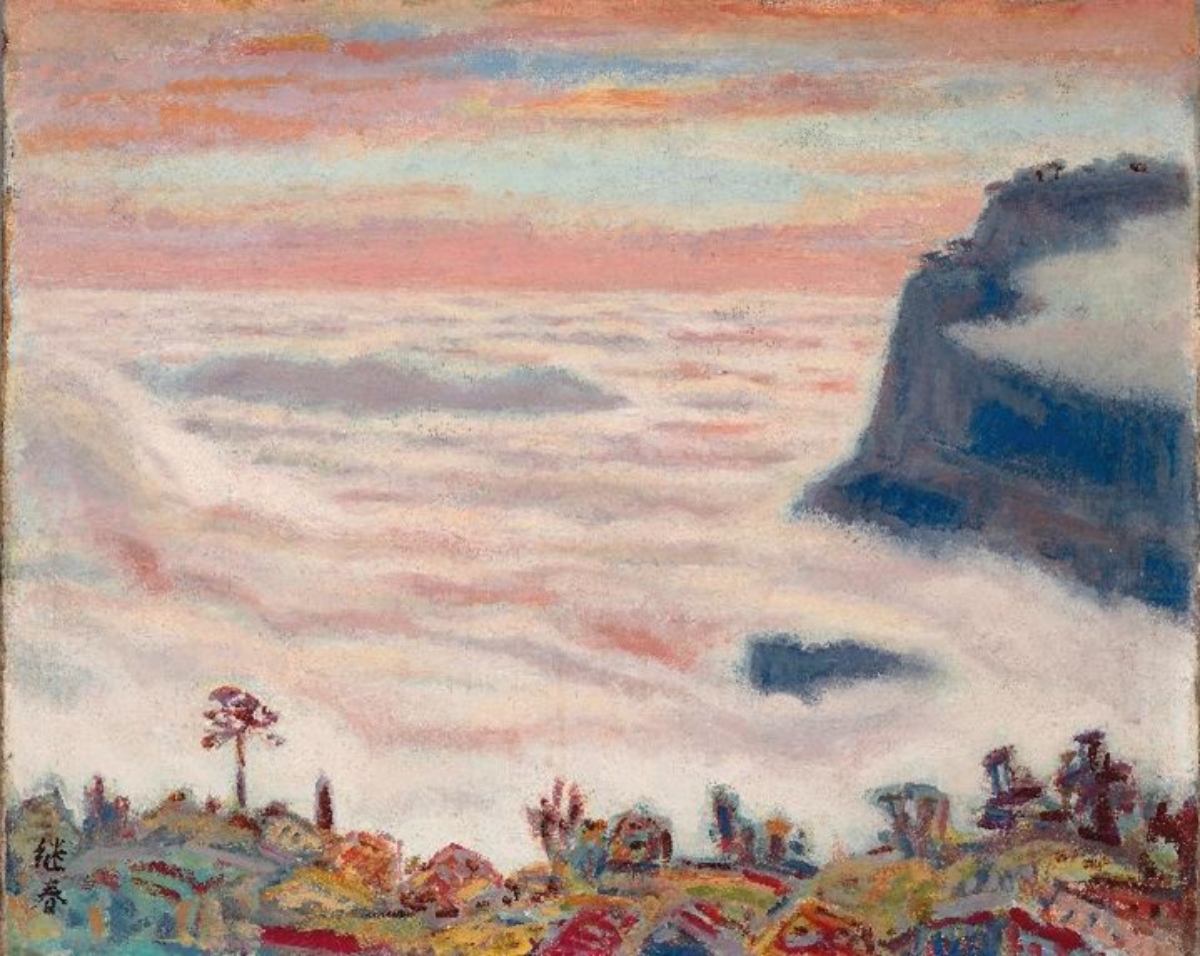

如果奇美《英國國家藝廊珍藏展》的展出是400年的藝術史,《瞬間》就是接續印象派後百年多來,繪畫與攝影的交織影響。時間要回到2017年,泰德美術館(Tate Modern)團隊開始跟國巨基金會(YAGEO Foundation)接洽借展合作。

作為全球前四大現當代收藏機構,國巨基金會主要收藏戰後與現代藝術作品,創辦人陳泰銘兒時成長於高雄,有過將展覽帶回亞洲甚至台灣的想法,直到2023年才在高雄市立美術館落實。高美館在2018年就曾與Tate聯盟將《裸:泰德美術館典藏大展》帶來台灣,早有互信的基礎,因此促成這次三方合作,將55件作品帶回高雄,成為巡展的全球唯一站。

找到繪畫與攝影的對話

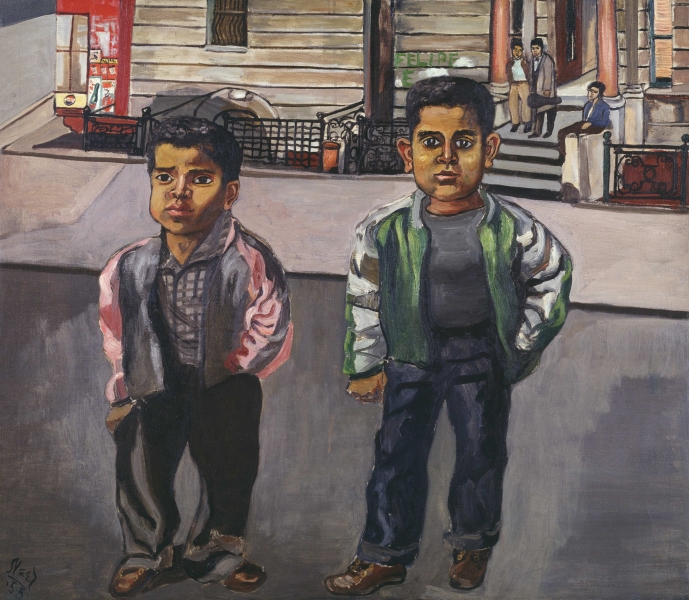

本次策展主要由Tate團隊主導、國巨基金會協助,從雙方藏品中共同選出展覽作品。「策展人國際典藏部總監格雷格.謬爾(Gregor Muir)認為這些令人驚豔的傑作,為這100年來藝術史發展中攝影與繪畫的交互影響,下了最重要的註解。」國巨基金會表示,陳泰銘先生並不以收藏家自居,而是關注生活各面向的「生活家」,認為藝術應融入生活當中,這形成他廣泛、不受限的收藏關注。

國巨基金會擁有豐富的德國杜塞道夫攝影學派(The Düsseldorf School of Photography)作品,包含安德烈亞斯.古爾斯基(Andreas Gursky)、康迪達.赫弗(Candida Höfer)、托馬斯.施特魯斯(Thomas Struth)等名家之作,與彼此皆有收藏的日本攝影藝術家杉本博司的作品能形成更完整的對話。

高雄《瞬間》展將帶來21件國巨收藏與34件Tate藏品,考量到運輸與部分展品典藏條件不易,原展出共有5件Tate典藏不能赴台,但高雄市立美術館代理館長林羿妏笑著說,這不影響展覽呈現的完整性。

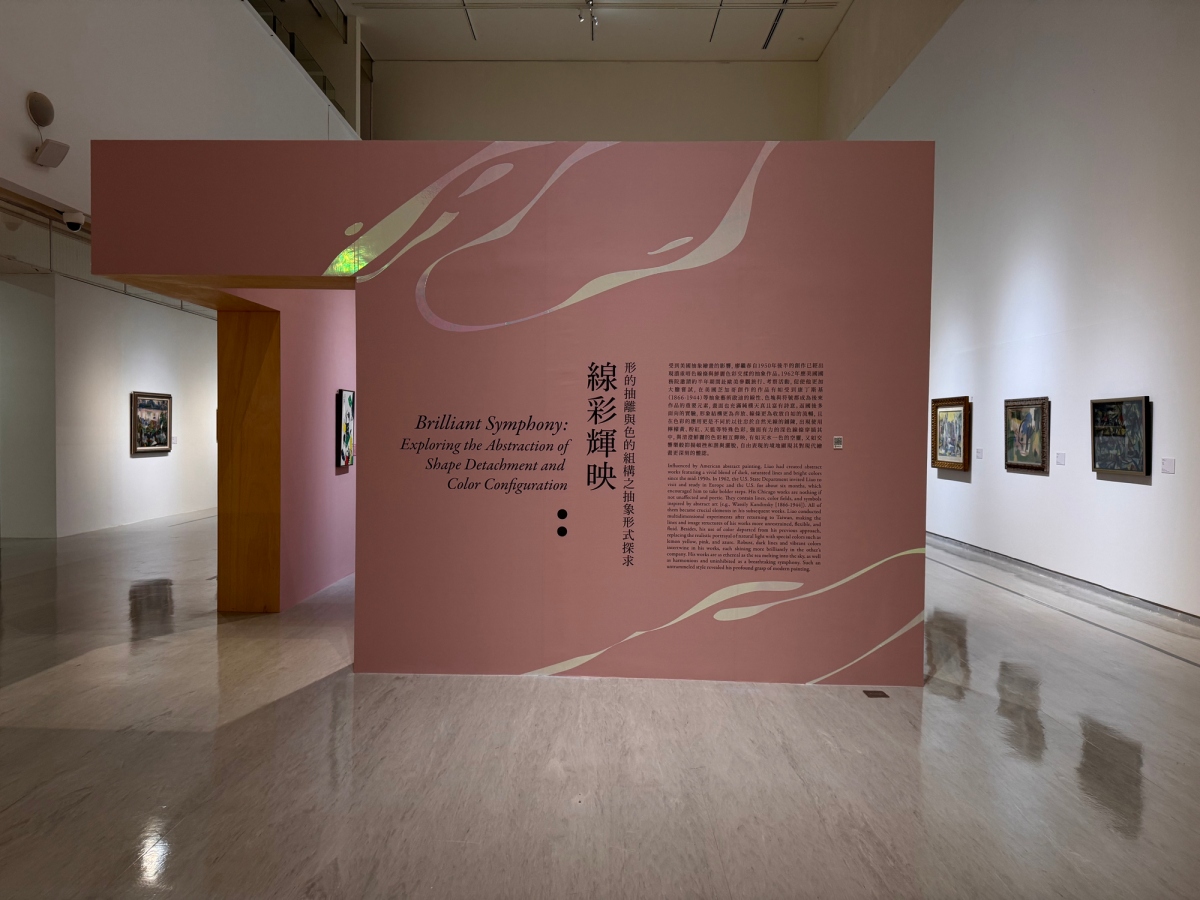

《瞬間》展透過議題式的策劃帶領觀眾理解兩種媒材的複雜交互關係,在Tate原來展出的8個展間中,劃分出「攝影時代的繪畫」、「拉鋸」、「如畫的場景」、「凝視的詩意」、「歷史取鏡」、「融合新境」、「走向數位」共7大主題。到了高美館,將在101~103展廳加上長廊的4個空間中,把原來後兩個主題整併,以6大主題呈現。

林羿妏解釋,「融合新境」單元探討大眾化跟媒體傳播力量的創作,包含大眾熟知的安迪.沃荷(Andy Warhol)作品,與「走向數位」所關注的都是近代人們運用進步的科技快速進行藝術創作,跟過往創作媒材、表現手法截然不同;另一方面,也是平衡在高雄展場中各單元的呈現比例。

與Tate展出時相同,牆面上同時展現策展團隊精選的藝術家與評論家語錄,用簡短文字讓觀眾可以快速得知這些藝術家面臨什麼樣的情境或困境,以及觸及到未來的可能性。「透過這些話語,你彷彿已經走過百年間,繪畫跟攝影可能的矛盾或是互相加乘。」

將藝術帶進每個人生活之中

林羿妏分享高美館作為地方型美術館,在展覽呈現之外非常重視教育推廣,每每針對特展製作親子手冊及語音導覽,今夏暑假也將針對不同年齡層的兒童與青少年推出專門導覽,甚至也計畫舉辦專為身心障礙人士親近藝術的工作坊與巡禮活動。另外也會續辦親子口碑俱佳的「美術館夜行」,夜晚參觀期間就像是古代歐洲貴族在城堡拿著火炬,帶朋友玩賞藏品,也會搭配音樂會等活動。

近期高美館也與奇美博物館於ibon平台共同釋出「雙美特展聯票」,行銷部代理主任呂佳音分享,同樣都是位在台灣南部城市、集結大師作品的國際大展,期望能在藝術史意義或在聲量上面聯合起來,「交通時間約1小時就可以彷彿瞬間穿越500年,連結兩館是兩個特展加乘、強強聯手的威力。」她說到,過往交通是外地遊客前往參觀的可能推力,隨著捷運、輕軌等建設逐趨完善,近期與Klook、KKday、Trip.com、易遊網等旅遊電商合作販售門票,讓門票與交通票一同購買的門檻能再簡便些。

而這次除了商品製作授權,也希望藉機引進Tate兒童藝術商品,讓孩童從小就能親近藝術與設計美學,未來真正成為美術館常客。此外,她也透露高美館將與當地知名餐飲業者聯手合作,從方方面面將藝術帶進大眾的日常。

高美館 × 英國泰德現代美術館

年度特展|瞬間-穿越繪畫與攝影之旅展覽時間|2024.6.29 -11.17

展覽地點|高雄市立美術館101-103展覽室

文|吳哲夫 攝影|林永昌

圖片提供|奇美博物館、英國國家藝廊、高雄市立美術館、國巨基金會YAGEO Foundation、Jeff Wall、The Estate of Alice Neel. Courtesy The Estate of Alice Neel and David Zwirner