建築大師貝聿銘的首個全面回顧展《貝聿銘:人生如建築》於香港當代視覺文化博物館M+登場,展期自2024年6月29日至2025年1月5日止,從六大面向展現貝聿銘的建築手法與一生經歷,除了重新體會其對世界的重大貢獻,也顯示了建築和生活的密不可分。

貝聿銘首個全面回顧展

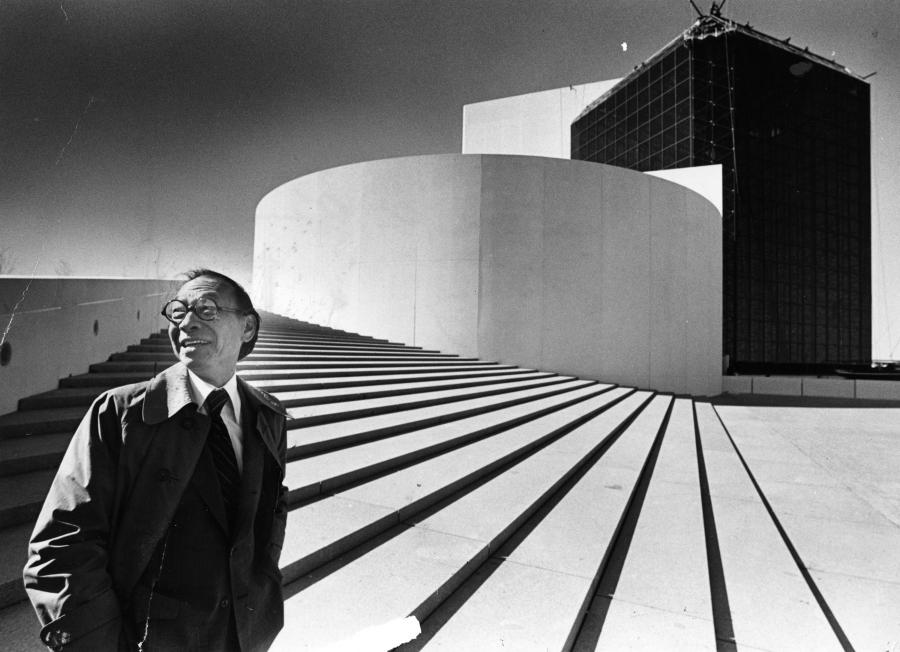

美籍華裔建築師貝聿銘的職業生涯縱貫七十載,其作品橫跨全球,包括華盛頓國家美術館東館、羅浮宮玻璃金字塔、東海大學路思義教堂、香港中銀大廈等,塑造了二十世紀至二十一世紀的建築面貌,也奠定了他在建築史的地位,以及對後世的深遠影響。

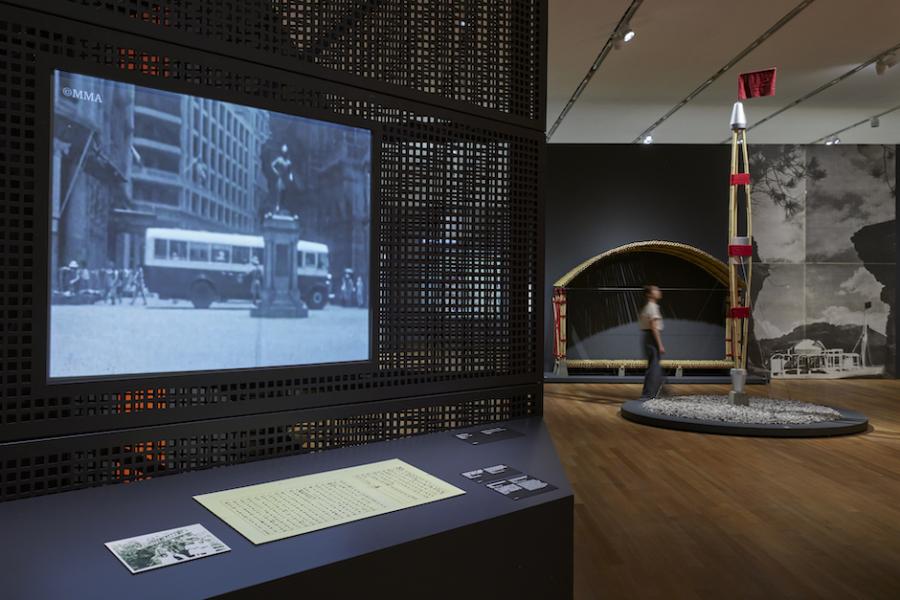

貝聿銘不僅以推動全球文化交流為抱負,其人生與事業,亦由權力關係、複雜的地緣政治、文化傳統和世界各地千姿百態的城市風格互相交織。《貝聿銘:人生如建築》由M+設計及建築策展人王蕾、荷蘭鹿特丹Nieuwe Instituut館長兼藝術總監陳伯康共同策展,前後共籌備七年,展出逾400件展品,包括來自機構或私人收藏的繪圖手稿、建築模型、相片、錄像等文物,當中不少展品將首次公開亮相,為當代觀眾重新介紹貝聿銘及其貢獻,並展示他職業生涯中長期被忽略的重要部分。

「貝聿銘是世界上享負盛名的建築師,儘管如此,人們對他及其貢獻的了解卻相對少,」聯合策展人王蕾和陳伯康表示:「我們很榮幸能夠首次從貝考弗及合夥人事務所、美國國會圖書館、貝聿銘的家人和客戶,以及在他職業生涯各個階段的合作夥伴的檔案中,首次彙集大量未曾面世的資料。」

貝聿銘的兒子貝禮中也認為:「這個全面回顧展透過多年蒐集而成的資料,仔細描述出色的個人故事,揭示他漫長而樂觀的一生中所經歷的複雜性、挑戰和成就。」

六大主題切入貝聿銘的一生

《貝聿銘:人生如建築》以六大主題切入貝聿銘的生活和工作:他的成長軌跡、城市空間的設計手法、對藝術的投入、與客戶的關係、對幾何形態與建築物料與結構的運用,以及對歷史的省思。這些主題不但充分展示貝聿銘獨特的建築手法,更將其作品與社會、文化及其人生軌跡交相對照,顯示建築和生活的密不可分。

⭔ 貝聿銘的跨文化底蘊

貝聿銘的成長過程正逢世界局勢動盪不安,經濟大蕭條和第二次世界大戰等事件,對他的人生、價值觀和建築設計都帶來了重大影響。貝聿銘早期的建築學養,汲取自他多個成長地的城市風貌,留學美國期間更接觸到現代主義設計的革新思想,使貝聿銘採用跨文化手法,擅長將一個地方的歷史和地理特徵,與傳統和當代建築實踐融會一體。

⭔ 房地產和都市重建

貝聿銘因設計了多個重要文化地標而聲名大噪,但他在商業建築的貢獻卻鮮為人知。第二個主題展示了貝聿銘曾任職於紐約房地產商齊氏威奈公司的經歷,以及1960年代在美各地參與過的房地產與都市活化計畫。

1948年,貝聿銘加入齊氏威奈,參與許多混合用途的規劃,期望為公共房屋和低收入社區改善環境;而後他自立門戶,持續運用都市設計、經濟學和城市規劃的知識,並周旋於市政府領導層、政府法規和資源限制之間。

⭔ 藝術與公共建築

本區聚焦貝聿銘所設計的博物館,以及他與亨利・摩爾和趙無極等藝術家的緊密合作。貝聿銘以設計博物館最廣為人知,但出自他手的博物館,不僅限於獨特的外觀。他敏銳洞察人們如何體驗藝術,深信藝術與建築之間的對話十分重要,並視博物館為公共空間。另外,貝聿銘也積極邀請藝術家創作,並將藝術品融入到他所設計的博物館、銀行和住宅中,體現他對同時代藝術家的鍾愛。

⭔ 權力、政治與賞識青睞

貝聿銘職業生涯的成就,不只源自高超的建築技藝,還要歸功於其解決問題的手腕高明,還有在面對重要客戶和重大項目時的不懈堅持。從市長到博物館館長,他不僅能夠真切體察客戶的需求、處理與客戶想法有落差的情況,也能妥善面對大眾的批判與輿論。

⭔ 物料改良與結構創新

貝聿銘認為造型、物料和技術三者密不可分,並不斷在建築方法上推陳出新。他與團隊進行過廣泛研究,挖掘混凝土、石材、玻璃和鋼鐵的多種用途,而且能兼顧結構完整性和經濟效益,從中也可見他為工作專案所付出的心力。

⭔ 以設計重新解讀歷史

在其職業生涯中,貝聿銘一直致力尋找方法,將不同文化、歷史融入現代建築的技術發展。在1980年代,許多建築師與文化評論者認為貝聿銘只是參考舊有建築方式、手法膚淺。然而,貝聿銘從文化和歷史原型中去蕪存菁,構思出切合當地需求和建築物用途的造型和空間設計策略。他靈活借採傳統元素,與當代現狀保持一種富有成果的張力。