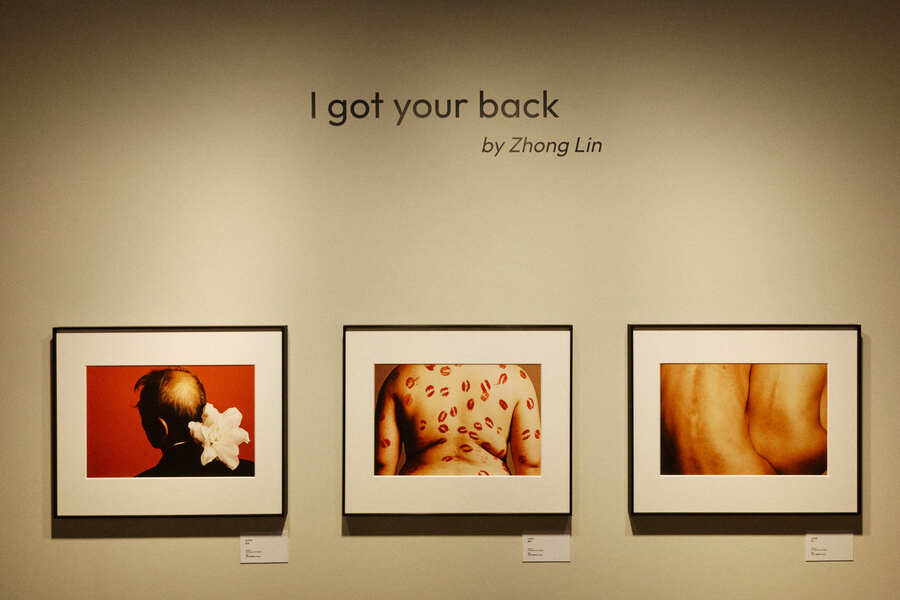

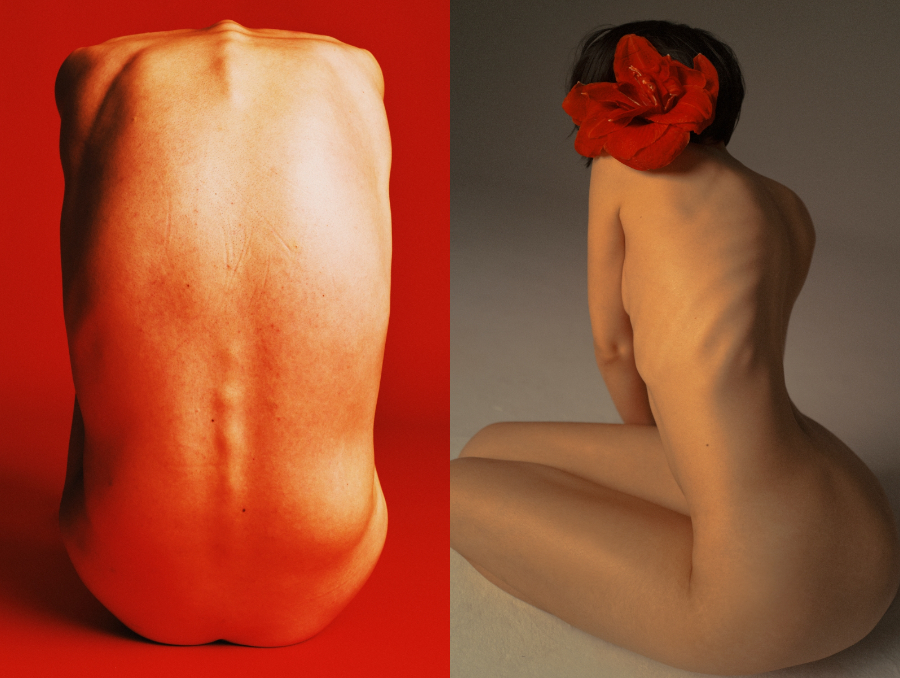

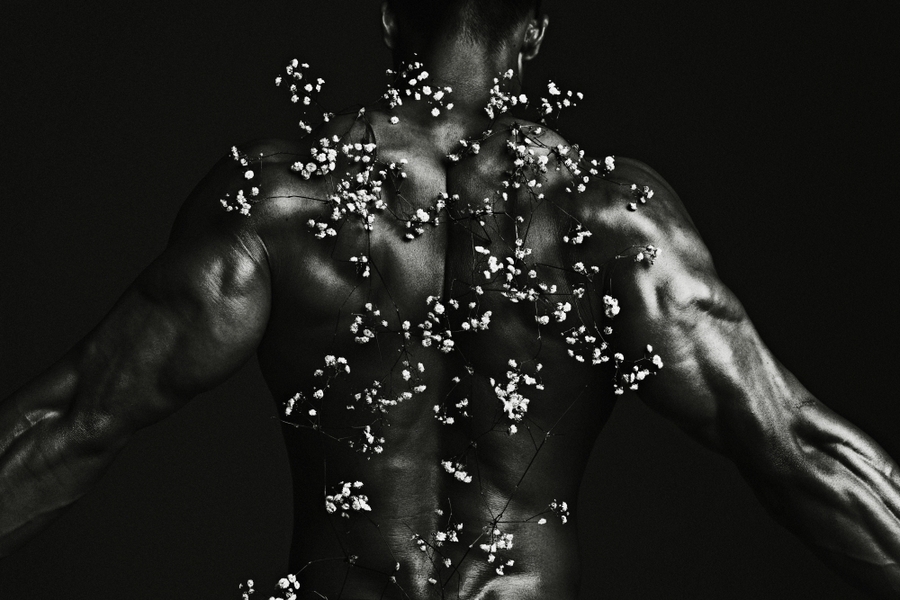

濃烈色彩,富張力的眼神與肢體語言,詭譎帶點不協調的五官特寫,藏有寓意花朵、髮絲與身軀——攝影師鍾靈(Zhong Lin)的作品穿梭在現實和超現實之間,引人遊轉藏於人與物細節中的宇宙。鍾靈為《Vogue》、《Dazed》、《i-D》等指標性時尚雜誌拍照,也曾於疫情期間展開「#project365」創作計畫,無論商業或純創作,不管鏡頭對準的是名人或模特,每幅影像都是奇想。

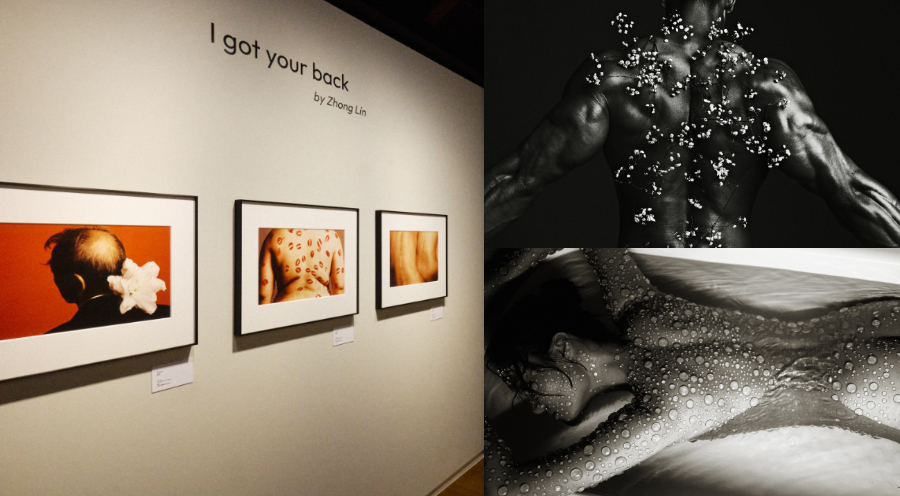

即日起至2024年12月16日,鍾靈攝影展《I Got Your Back》登陸徠卡(Leica)臺北畫廊,透過25張以人與物「背面」為畫面的系列作品,引領人們遨遊於相紙上的現實奇觀,告訴所有前來觀展的訪客:「不要感到你是孤單一個人。」

深刻影像不只靠攝影師成就

每有傑出的影像作品問世,人們往往只聚焦於攝影師,但若沒有模特兒、化妝師、造型師、髮型師、美術等各方人員的時間和精力,不會有令人驚豔的作品誕生。對鍾靈來說,拍攝前期、現場及事後的專業支援,就像所有人都在對攝影師說 “ I Got Your Back. ”,而這句話也成了貫穿《I Got Your Back》展覽的核心精神,因此展品多以「背面」構成視覺,直觀呼應展覽命題,也向觀眾傳達「不要感到你是孤單一個人」、「我會在身後支持你」的理念。

為延續展覽「我挺你」的理念,《I Got Your Back》展品都將進行販售,銷售85%所得將捐贈予醫療財團法人南迴基金會,以攝影藝術為驅動力,將口號化為實際行動,支持偏鄉醫療照護權益。

全系列以徠卡相機創作

值得一提的是,《I Got Your Back》系列作品皆以徠卡SL2、SL3相機創作,鍾靈一向不是器材控,卻在此次接觸後一試成主顧:「徠卡相機總會在自己所在意的細節處理上恰到好處,每當透過觀景窗看到一幅幅畫面,都帶來最直覺性的悸動感,或許這就是徠卡相機的迷人之處。」而她也受邀至徠卡位於德國威茲勒的總部,親自體驗SL3相機的有感升級,像是對焦速度加快、ISO性能的提升等,都讓平時不習慣使用閃光燈的她有了更多操縱影像的空間。

不被標籤束縛、追隨直覺的攝影心法

怪奇、超現實、迷幻、大膽、時尚前瞻性……都是鍾靈作品常被貼上的標籤,可這都源自觀者感受,她從未定義自己的風格,每件作品都是基於她認為「這樣拍好看」的直觀選擇。因為創作時無框架,鍾靈期待觀者們在看完作品所解讀的內容與涵意,這讓她的作品充滿想像與可能性。

若真要爬梳鍾靈何以成為鍾靈的背景,馬來西亞多元的種族和文化應是一大關鍵,或許能想像她吃著馬來菜、電視上播著好萊塢電影、用華語和家人交談、背景不時傳來印度音樂的情景,這些養分滋養著她,啟發她在攝影藝術中傳達視覺的多重面向。

時刻保持Nothing to lose純粹狀態

現在的鍾靈,無疑是國際上最受矚目的亞洲攝影師之一,可她最初在大學接觸攝影時,教授和同學都建議她將攝影當作興趣就好。當時的她,並未急著證明自己或「攝影可以當飯吃」,而是不忘透過觀景窗望向被攝者、影像在暗房於相紙上緩緩浮現時……那些攝影帶給她的真實感觸,持續保持謙遜、懷著對攝影平面的「命定感」不停磨練,終成長為如今的模樣。

雖已達到世俗定義的「成功」,鍾靈仍繼續向前邁進,她習慣不定期清理Instagram貼文,認為不必過度留戀昔日作品及練習,深信當一切從零開始,才會回歸 “Nothing to lose” 的純粹狀態,而正是因為這份純粹,成長才得以蔓延。

Zhong Lin 鍾靈《I Got Your Back》攝影特展

展覽地點|徠卡臺北畫廊(臺北市青田街6巷3號)

展覽日期|即日起至2024年12月16日

展覽時間|週一至週日11:00-19:00

洽詢電話|+886 2 2391 2593