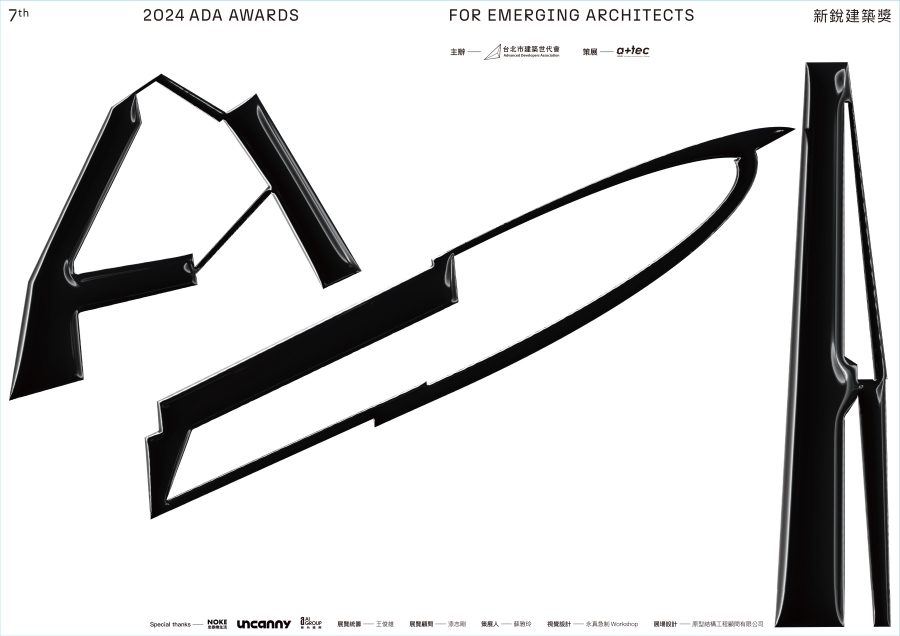

「2024第七屆ADA新銳建築獎」得獎結果揭曉!入圍決選的十件作品中,展現了新銳們大膽創新的精神和設計能量,以及他們對當代社會議題的敏銳洞察和積極回應。

創立於2012年的「ADA新銳建築獎」,為台灣建築界挖掘和肯定年輕建築師的平台,旨在表彰具前瞻性的建築與藝術性創作,推動台灣建築領域發展。而此次入圍決選的10件作品中,展現了對全球化與在地化的深刻理解,巧妙地將不同文化背景下的建築語言交織融合。在材料與構造的選擇和運用上,許多作品都展現出高度的技術能力與環境意識,既有傳統材料的創新應用,也包含對新材料的大膽探索,新銳們展現了巧妙的取捨與應對能力,在既定條件中激發創意,讓這些作品並不僅止於商業價值,也在實用性之外賦予了深刻的藝術價值。

此外,也能看到在私人領域的面向,從私宅到透天社區,呈現了對居住空間的巧思及概念。新銳們將建築視為承載時間印記的載體,把建築迭代的過程納入思考,令人驚喜的是,也有作品從人與動物共生的角度切入,突破常規,嘗試建築設計的多變性。在探索方法上,新銳們通過個人努力,或借助團隊協作的眾人之力,甚至利用科技來探索建築的無限可能。這些在乎與尊重「建築」的表現,都深刻地留下了獨特的印記。

2024 ADA新銳建築獎得獎作品

新銳首獎

.郭恩愷 橋繭

這座校園內落羽松環湖秘境小橋以竹為主要構材,模仿蟲築繭的自然方式,提供一個詩意的休憩空間。設計突破傳統,運用蒸汽彎曲竹技術創建12組高溫彎曲的竹拱,搭配菱格網結構和螺旋環欄杆,形成6米高的開放空間。外層使用回收漁業浮球和布料,內層以竹紙覆蓋,展現材料循環利用。此橋以精確數位設計和手工建造,展現了竹材與自然材料的和諧結合,反映了人與自然的良善循環。

新銳特別獎

.林雨玄 小半天

場景是人與空間中資訊的綜合感受與專注的精確資訊之間的關係隨時間變化的結果。在台灣私有居住空間中,空間資訊的快速更迭重塑了空間的關聯,使不同時期的建材、風格和功能物件交疊影響,導致空間特性逐漸變質。台灣因歷史文化衝擊使符號的象徵性不斷轉變,空間中的符號像場一樣呈現多重資訊,在特定情境下如景一樣顯現出明確的符徵。

新銳獎

(以下依姓名筆畫排序)

.吳博智+楊哲勳 高雄女子高級中學校門新建工程

高雄女中的新校門,取代了40年前的第三代校門,以當代生活和教育的樣貌呈現學校獨特氣質。新門設計以弧形元素為主,使用輕巧的薄板創造遮陽與通風,並開放原本封閉的校園邊界,形成城市廣場。保留了校園內兩棵老樹,並將其納入設計中,使用高強度混凝土減輕載重,創造漂浮感,並轉變為愛河沿線的城市亮點。這個新校門成為學生上下學的停等空間,也為學校和都市建立了更緊密的連結。

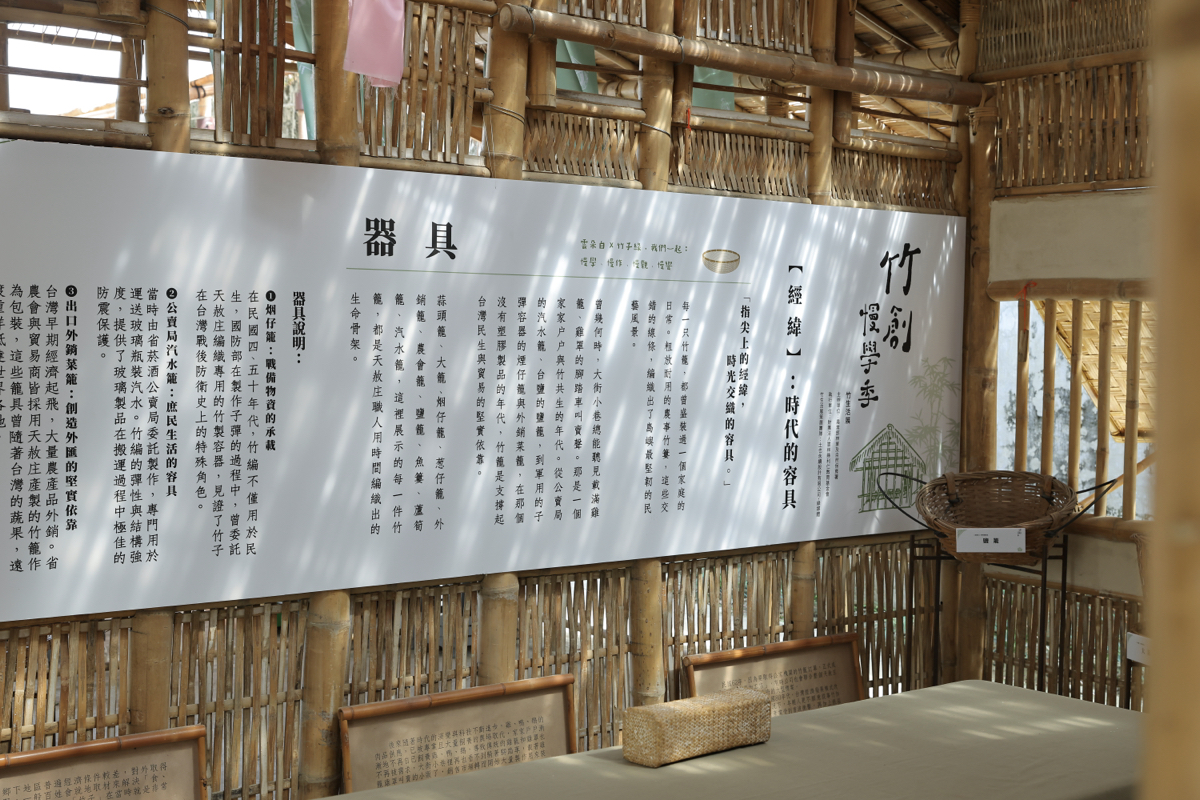

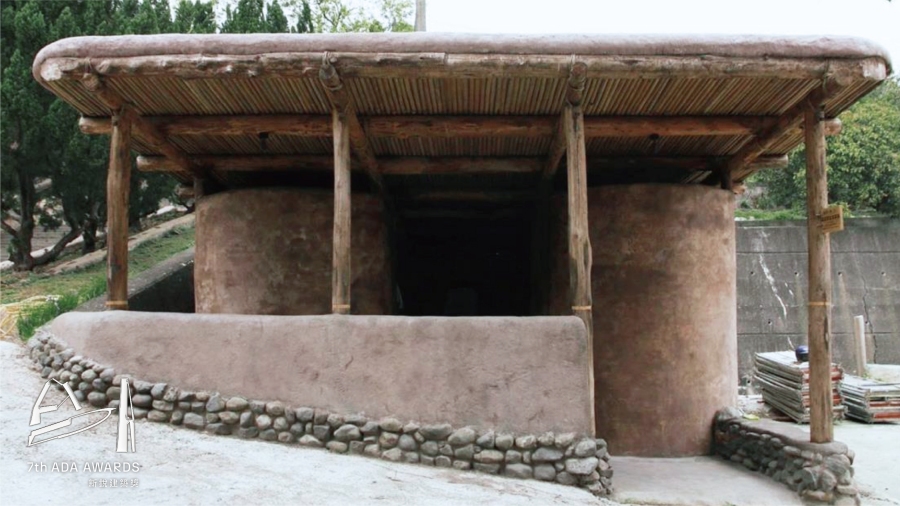

.柯慕一 自然建築溯源

在台灣花蓮的部落,融合了阿美族、客家和閩南文化的古老水圳灌溉稻田環境中,耆老回憶日治時代的學校生活,與溪邊的自然密切相連。透過建築手稿和自然材料的使用,社區在疫情期間持續進行自然建築工作坊,分享工法和知識,建立臨時組織,創造出充滿山林智慧的生活方式。義士們在這一過程中學習和交流,融合自然知識、野菜採集與有機農作,讓自然的力量成為社區的滋養與創造源。

.胡文謙+金佩璇 歐姆Ω蛋計畫

根據Louis Kahn的理念,胡文謙、金佩璇設計了一個以大樹為中心的場域,旨在創造一個包容老師、孩子和雞群的教學空間。在這個內凹的區域,其將雞舍從角落移至中央,並用流暢的白色金屬圍籬包圍,連接大樹、食農花園和堆肥區,提供舒適的遊樂和教學空間。孩子們可以觀察和互動雞群,堆肥區讓學生了解堆肥過程,香草花園則提供五感體驗,用於烹調和泡茶。

.張育睿 山谷之家

設計通過解構手法拆解長向街屋為5棟錯落的建築,創造縫隙與錯層,模擬山谷意象並融入台灣傳統合院「埕」的概念。設計考慮風向與日照,調整建築高度與風道,以提升室內微氣候與舒適度。透過空間的垂直與水平介入,自然風景與季節變化在室內外之間流動,創造靈活的生活空間,重塑傳統三代同堂的居住模式。

.莊子儀+劉可 云山間

該項目設計包括5個共享社區庭院和創新的多層透風水泥花格磚陽台,模仿大武山雲霧的連續意象,提供半室外空間以阻擋颱風與熱量,並引入陽光與綠意。夜間,柔和的照明創造出溫馨的社交空間。結合可負擔性和自然融合,云山間以簡化施工與結構強度的設計應對地震與颱風挑戰,成為南台灣未來城市住宅的原型。

.陳哲生 國立史前文化博物館建築景觀改造

1989年,臺東新站遷移發現大量史前遺址,促成1990年由Michael Graves與沈祖海設計的國立史前文化博物館。2002年博物館開幕,但因原設計動線不良和氣候不適,使用率低。近年博物館角色轉變為生活與體驗中心,透過改造連接原本獨立的5大空間,增建通廊,改善展廳通透性,並重新配置功能區域,增設親子和生活體驗設施,重新定義為一個融合自然和社區的現代博物館。

.曾令理+謝禎原 蜷蜷亭

透過數位設計和創新剖竹片工法,展現當代感的有機曲面。基地位於陽明交大光復校區,亭子設計成半室內空間,並蜷繞出一個邀請性的大座位平台,搭配透明農膜和手工細竹,實現遮陽與美學的融合。結構方面,主次結構採用非線性拱型和傳統桁架設計,預埋鋼筋和混凝土基礎加固,並整合LED燈條,實現簡潔一致的視覺效果。

.葉育鑫+林潔珊 八仙山國家森林遊樂園區自然構築計畫 沐竹軒、迎竹軒

沐竹軒和迎竹軒兩個便所空間設計旨在改善隱私、設施及舒適度。沐竹軒通過打開屋頂、擴展半戶外空間和竹格柵處理,創造寬敞且療癒的便所。屋頂使用單斜面結構和透光中空板,減少重量並引入日光。迎竹軒則在遊客中心內重新配置空間,拆除部分牆體,加入竹藝天花和弧形隔屏,融合自然氛圍並提升光線柔和度。兩者均藉由竹材和景觀手法,提升了便所空間的舒適性與美觀。

2024第七屆ADA新銳建築獎 展覽

展覽地點|Uncanny @NOKE忠泰樂生活 3F(台北市中山區樂群三路200號3F)

展覽日期|2024年11月1日(五)~2024年11月17日(日)

開放時間|週日至四11:00 ~ 21:30,週五至六11:00 ~ 22:00

資料提供|ADA新銳建築獎 文字整理|Adela Cheng