北美館典藏新庫即將落成,蒐藏及受贈作品廣度也持續積累,所藏作品迄今已近6000件,加以近年獲得藝術家和家屬為數不少的捐贈,得以補足北美館女性典藏的研究軌跡。《飛地:一部自傳的誕生》以此為開端,聚焦在1950年代末開始嶄露頭角,或於70至90年代接受國際藝術思潮洗禮,以及X世代後的女性藝術家典藏作品,展出28位藝術家近112組作品及文獻,將女性藝術家的創作情感與觀點轉化為「飛地」,涵蓋關於家庭、母性、社會文化等主題的探索,藉此呈現藝術家豐富的生命經驗與創作脈絡。

走進女性藝術家的「飛地」

展覽命題中的「飛地」,意指一個國家境內存在不受其主權管轄的土地。本展將「飛地」比喻為創作者獨立於外部環境的意識空間,在混亂的現實中保持心靈平靜的內在狀態。同時,《飛地:一部自傳的誕生》也自維吉尼亞.吳爾芙《自己的房間》汲取靈感,指出女性在多重身分間,經常將附屬角色置於自我之前,凸顯社會中相對弱勢者在文化脈絡中的處境,及其超越困境的能力。

三大子題探討不同層面的「空間」

《飛地:一部自傳的誕生》以女性文學「自傳體」為架構,參照吳爾芙長篇小說《燈塔行》的〈窗〉、〈歲月流逝〉與〈燈塔〉三個篇章,分別延伸成為展覽子題,藉女性視角看待受社會結構宰制的群體及個體,並從其作品探討不同層面的空間,展現人們以多樣形式擴展自由度及心靈向度。

《飛地:一部自傳的誕生》亮點作品

尹錫男《粉紅色的房間 III》

走進展覽的首件作品,是韓國女性主義藝術先驅尹錫男(YUN Suknam)的《粉紅色的房間 III》,為第一屆台北雙年展後蒐購之作。在四十歲時意識到自己渴望成為一名藝術家的她,在本作中以不穩定的粉紅色體現家庭主婦所經歷的不安。仿巴洛克風格的沙發被金屬釘刺穿、獨自蜷縮在一角的婦人、披著舊衣的搖椅,反映女性在社會中的被動地位與困惑的人格與日復一日的寂寥。

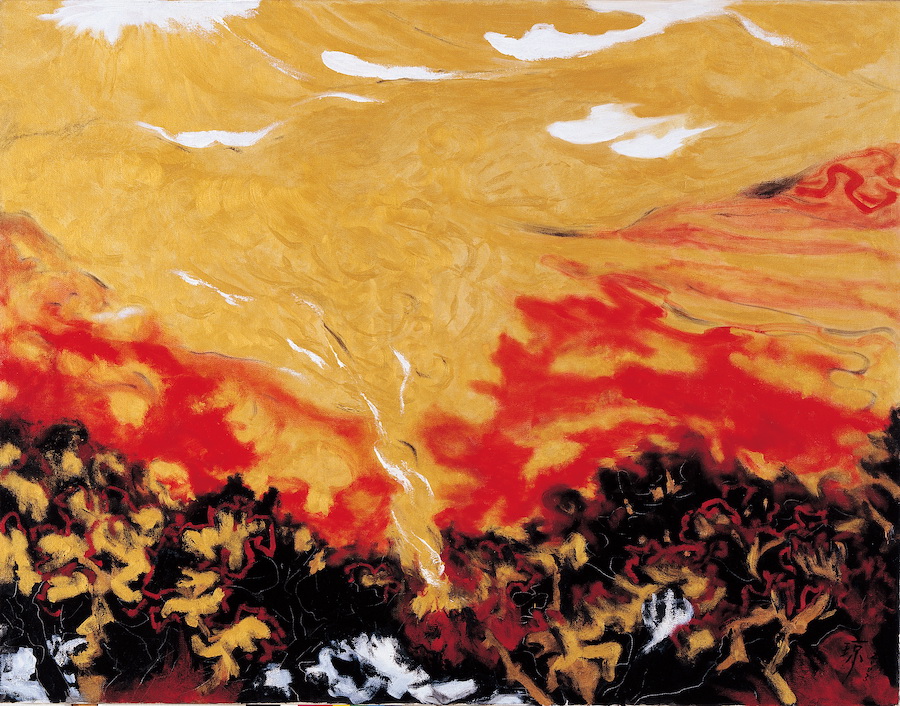

鄭瓊娟《陽》

臺灣戰後第一代女性藝術家鄭瓊娟,是「五月畫會」創始成員。藝術家生前於2022至2023年間將其畢生重要作品捐贈北美館,包含早期畢業的寫實作品到邁向千禧年轉化發展的心象畫。創作歷程中,生於醫生世家的鄭瓊娟,在婚後面對生活現實問題讓她備受牽制,為了照顧家庭而中斷創作近十年,重拾畫筆後改變風格為奔放且具生命力,探討潛意識、大氣、陰陽與禪學等內在思維。

李錦繡《容合.相待.彩虹曲》

李錦繡早期專注於扭曲的人形以及金屬倒影產生的變形空間,並從負片底片汲取靈感創作;而後於巴黎進修,受到現代建築玻璃帷幕的穿透性、光線變化與反射影像啟發;返台後於2001年成立工作室,隔年創作《容合.相待.彩虹曲》,以柔和的粉色淡刷筆法,呈現舒適明亮的起居空間,從畫面中明顯可感受到工作室帶給了她安定和歸屬感。

王淑鈴《吟唱的河流》

王淑鈴巨幅作品《吟唱的河流》的創作靈感源於藝術家對大甲溪河畔美好童年的追憶,承載著她對家、母親、家鄉的無盡思念,作品畫面以書法筆勢揉合抽象表現手法,呈現河水流動的節奏,也暗示著時空的變遷,同時喚起觀者對自然與生命的重新審視。

李芳枝《夢蝶》

「五月畫會」發起人之一李芳枝於1962年與同為畫家的先生結婚並移居瑞士。在刻苦的生活中為了節省顏料,她發展出以簡筆與薄塗作畫的技法;而移居至環境廣闊的山城,作品畫面明亮且充滿愉悅感,以具體形體描繪對於眼前事物的喜愛,從粉彩、油彩或水墨等不同媒材,釋放出情感充沛的能量,而長年旅居在外的她,更有多幅作品描繪對家鄉與親人的思念。

王雅慧《日光下的靜物》

《日光下的靜物》涵納了藝術家所喜愛的靜物與大自然題旨。其創作手法是先製作模型再進行打光與拍攝,然後藉數位軟體使光線與空間的邊界緩慢移動,擬造出一個貼近現實的空間。在展場中,作品與實際空間相互結合,連續性動態隱含著時間的歷程,擴大觀者的感知。

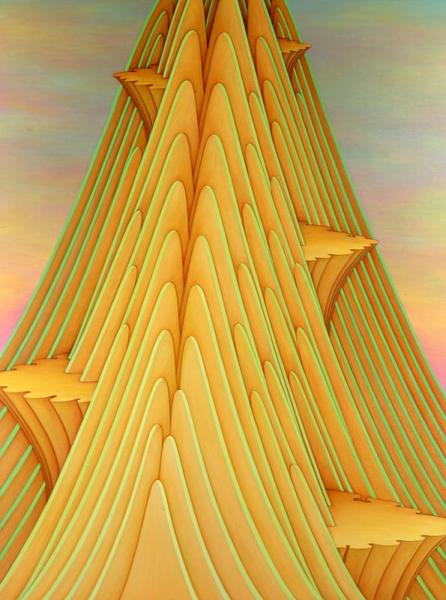

洪美玲《尋道》系列

《尋道》系列作品始於1983年,每件作品皆以編號命名,象徵生命樂章的不同章節。中國水墨畫常見的山水皴法、小路、平臺都是洪美玲作品中常見的構圖元素 。此次展出的三件新進藏品以層疊的幾何符號與流暢圓滑的線條象徵生命的樂章,展現其徜徉山川水澗之間的寬闊心境。

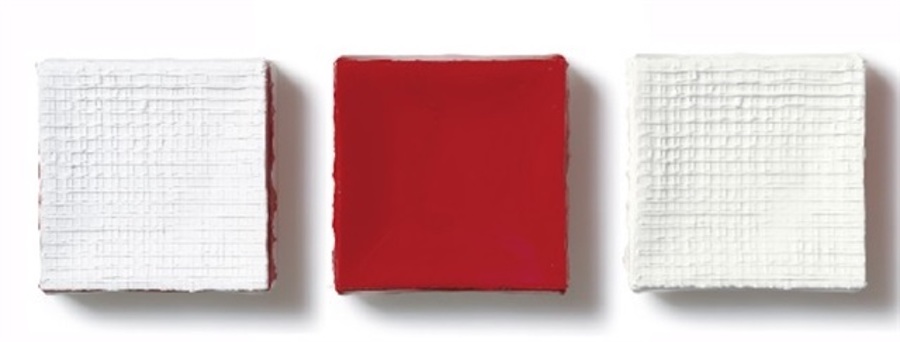

洪藝真《無題(紅)》

中生代藝術家洪藝真最初的繪畫風格帶有水墨畫隨筆寫意的抽象表現主義,自90年代發展出厚重顏料堆疊、幾何形分割的單色抽象繪畫;2007年後則發展用自製的鋸齒狀塑膠片在畫布上重複劃格線,並徒手將畫布反覆壓摺出交錯的立體線條,選擇性地將這些立體畫作以玻璃纖維材質翻模複製,將原作與複製並陳展出。北美館於去年新增典藏作品,包括最早1994年的大學實驗性作品,以及2011年生前最後完成之作。

吳瑪悧《墓誌銘》

《墓誌銘》為紀念二二八事件50週年製作,試圖藉由事件受害者女性家屬的故事來探討女人於歷史事件的角色,相隔10多年後再次呈現。在ㄇ型場域中,吳瑪悧透過右面玻璃噴砂文字,提出在政治平反的過程中,男性會翻轉為英雄,但女性的聲音卻往往被忽略;與此呼應的是左面玻璃噴砂節錄《二二八事件慘案紀實》紀錄片,以及阮美姝的自身經歷和走訪百餘位遺族於《幽暗角落的泣聲》。

蕭麗虹《老梯子》

《老梯子》為90年代「台北現代美術雙年展」獲選得獎並納入典藏之作,呈現一群捏塑的泥人奮力爭先恐後地攀上長梯,但爬上頂端才驚覺空無一物。隔年她在作品《天賜?(#2)》 中結合「雲」與「人間」的題旨:逐漸聚集、正往高處攀爬的扭曲身形,對應著自地平線冉冉上升的朵朵雲彩。蕭麗虹自認偏愛宇宙所流露的寧靜,「因為與大自然相比較,人與人的行為都可以被淡化」。

侯淑姿《青春編織曲(三)》

作品探究新莊紡織與成衣產業中女性工作者的意識與境況。新莊在1950年代紡織成衣廠林立,提供了大量女性就業機會,卻也造成她們超時地付出勞力與心力;而如今產業凋零,年紀已長的她們卻得面臨轉業或失業的困境。藝術家以攝影紀錄這群臺灣經濟奇蹟背後的女性,並於每張相框上標記她們的年資與產能,藉此傳達人力與機械的對抗合作,以及基層紡織女性勞工的聲音。

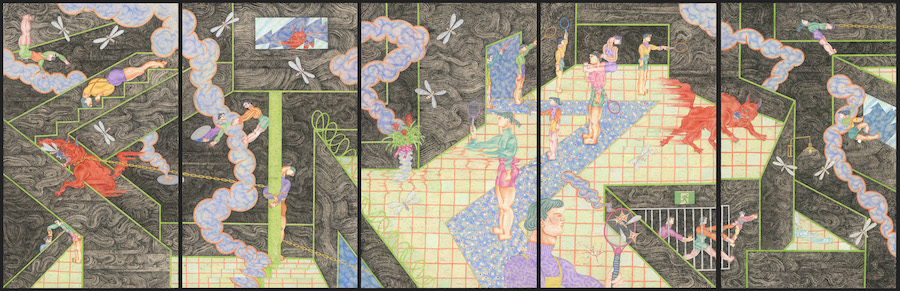

顏妤庭《無數個昨日-3》

本作將新聞文本字句透過書寫轉化為皴法,以工筆膠彩鋪陳畫面中人物的互動與虛構事件,重新梳理因失速的生活節奏而被忽略的尷尬與困惑,闡述藝術家對當代精神情狀的反思,呈現當今社會的緊繃、斷裂與伴隨而生的荒謬狀態。

蕭珮宜《人間樂園》

作品中擬人化的動物演出人類社會中的虛妄情愛與權力爭奪,紅蘿蔔象徵情感的物質籌碼、猴子們為向巨型母兔求歡而爭鬥,兔子則在眾星拱月中失去喜樂。繽紛豔麗的色彩與裝飾風格, 與既缺乏歡快又失去自我的故事形成反差。藝術家以繁複工序而需大量勞動的作品製作過程,反應當代社會心理的警世寓言。

書房計畫

除了眾多精彩作品外,本展也特別規劃「書房計畫」,邀請藝術家郭俞平融合不同女性藝術家的成長軌跡與生命故事,撰寫自傳體小說《珍藏盒》,以三篇虛構小說〈京子〉、〈珍藏盒〉及〈河〉回應展覽,透過回溯與再詮釋,呈現時代交織的創作脈絡。

參展藝術家(按姓氏筆畫排序)

尹錫男(韓國)、王淑鈴、王雅慧、吳瑪悧、李芳枝、蕾琴娜.希維拉(巴西)、李錦繡、林燕、弗蘭妮.侯伯格(瑞典)、侯怡亭、侯淑姿、洪美玲、洪藝真、張相宜(韓國)、張婷雅、陳幸婉、陳慧嶠、陳瀅如、黃海欣、黃潤色、楊世芝、鄭瓊娟、蕭珮宜、蕭麗虹、薄茵萍、薛保瑕、謝鴻均、顏妤庭

特別計畫

郭俞平

《飛地:一部自傳的誕生》

展期|2024.10.05–12.15

地點|臺北市立美術館1A、1B展覽室▍策展人導覽

日期|11月2日(六)

時間|14:00–15:30

主持人|蕭琳蓁(策展人)▍書房計畫「零平方公里的珍藏盒」朗讀x對談

日期|11月9日(六)

時間|14:00–15:30

主持人|蕭琳蓁(策展人)

對談人|郭俞平(藝術家)、翁智琦(台北教育大學臺灣文化研究所助理教授)▍展覽漫遊 《熱線:建立飛地的方式》

日期|11月23日(六)

時間|上午4場、下午4場,每場8分鐘

演出|末路小花▍《現代美術》專題講座

主題|「女性當代」

日期|11月30日(暫定)相關活動資訊請參見北美館官方網頁。