投身玻璃工藝五十餘年的許金烺,在他身上的故事,有如臺灣玻璃產業的近代史料。講起風風火火的曾經,許金烺神情炙熱,語氣肢體揮舞飛揚,宛若他手下燒製出的作品栩栩如生。

民國50年代,玻璃工業因政策與民生需求,陸續於產矽沙原料的新竹設廠,13歲的許金烺,在此背景下從學徒做起。他領悟力強又為養家,不久便出師,有了自己的工作室,販售通路橫亙北中南,彼時正是產業壯大的60年代,直到遇上兵役,才暫離玻璃事業。退伍後,有工廠老闆找他去當技師。白天在外上班、晚上在家接單,那是外銷發亮的時期。

近年要見到許金烺的實體作品不易,原因是他已退休數年。2020年,70歲的許金烺從正規教育體制中退休,結束每兩週一次新竹花蓮間的往返,如今,僅作私人教學,而且只在自家工作室裡。工作室位在新竹古奇峰地區,半山腰上的這條街,舊時有玻璃街的別稱,聚散工藝品商家,熱鬧一時。現在路旁幾乎不見過往痕跡,直到繞進小巷,望轉角牆上寫著「許金烺玻璃藝術工坊」的招牌,遙想當時巷弄沸騰的盛況。

玻璃裡的眾生相

許金烺的工作室與住家,在同棟透天厝,一樓進門,兩座層架上,滿載玻璃作品,橫跨不同時期的作品都在內。鳥獸、花草、人物都可見,但不見名作《關羽》不在架上,原來是收起來了。從盒子請出關公,虯髯與衣襬威風凜凜,透徹的質地展露人物的風韻。

回望玻璃工藝的早期,動物當擺飾蔚為風潮,並非獨門生意,但許金烺說,只要是他做的,在市場上總能拿到最好報酬,也能進到百貨公司銷售。原因為何?他以學生給他的評價來回答,「作品很有感覺,感覺是有生命力,不只有形。」他笑說,這些動物就厝邊隔壁都看得見。生活對創作而言,處處是啟發,但他卻又這麼說:「那時候年紀那麼小,怎麼懂創作,只知道要討生活。」

他描述年少很快出師,又勤於晚上借工廠場地練功,開發新樣式卻不受老闆賞賜,揹弟弟扛作品找販售點也被拒,還曾天亮就去市場殺雞貼補家用,他輕描苦過的往昔,造就作品裡唯妙唯肖的刻畫,必然有來去人事物的影響。

願做響亮的前鋒

許金烺的技術純熟又逢好時機,販售事務有賴信任的中盤商,價格隨對方定價不太干涉,鋪貨也常常是作品寄去或有人來取,對當時購買的客群沒有著墨。但許金烺有意識知道,是誰影響他工藝生命甚深。從過往訪談,他都曾提過的小學五、六年級導師,「他對我們講,出去做什麼都可以但要做到最好。就算要當大便,也要當大便的頭,掉在馬桶裡才會咚一聲。」帶有戲謔卻又有寓意的提醒成為許金烺心中的打火石,點燃他要做到業界的前鋒。因此,當大家仍在製作玻璃飾品時,他已在思考「型」的變化,也才有運動系列、人馬頭......等人物細膩肢體的作品。

他描述在新竹玻璃界曾有一說,最強二人就是大許與小許。響亮的名號在沒有社群媒體的年代,就是最好的宣傳。而如今,小許會變成大家口中的許老師,也有領在前頭的一段故事。

許金烺經常在熊熊火焰中,示範鑽研多年的「火熔細工雕塑法」,這技法,融會自新竹地方傳統的熱塑玻璃工藝。技藝多年傳承,多是師徒手把手相傳,少有開班授課。時至1997年,第二屆的竹塹國際玻璃藝術節(新竹市玻璃設計藝術節前身),當時許金烺看著活動什麼都有,卻獨缺教學。他自告奮勇與時任的文化局主任提議,「場地我找,老師就是我。」霸氣說要開課後,隨之而來的擔憂是看到來報名的學員二十餘人,其中不乏許多師字輩,「我就只是個小學畢業的,然後玩玻璃。叫我用專業名詞我辦不到,我只能講一般人可以理解的話。但我一定追究問題的源頭,從技術層面回推至理論。」他為教課也自創許多名詞,輔以精湛實體示範,也讓曾在課堂上想提出質疑的人,個個都被他的收服,很多學生也至今是好友。

澆不熄愛創作的火焰

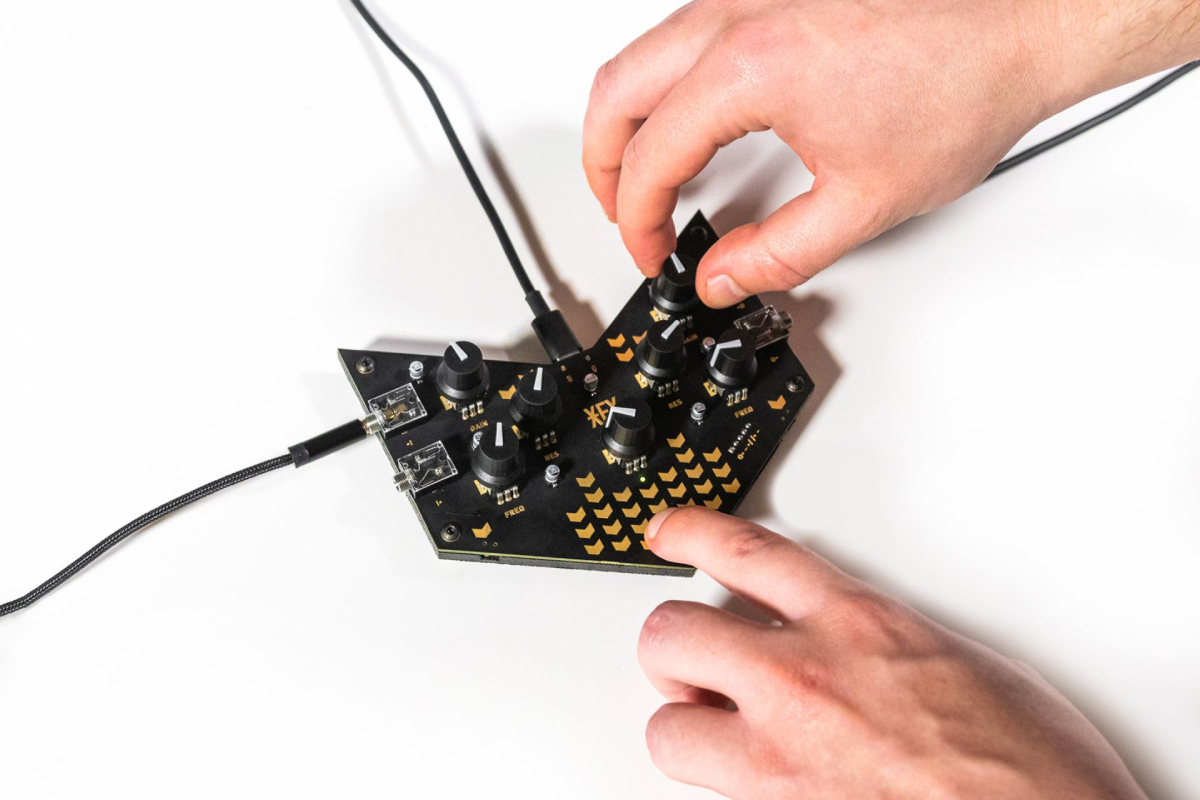

為教學找出脈絡,他自剖工藝經驗將手法定義出「火熔細工雕塑法」,同時也理出其中技法要點。許金烺使用的工具,外面看不到,多半是請人訂製成順手的才好。他熟練開火,直衝而上的火焰溫度落在800度至2000度之間,原料玻璃棒經高溫熔軟,此時狀態易塑形,手流暢在火與玻璃之間飛舞,要做成什麼樣子,許金烺從來都不畫圖,設計都在腦袋裡,雙手早已熟記工藝的舞步,旋轉玻璃棒,與火的角度差異產生不同形體,擠、拉、轉的動作相互組合,塑造成變化多樣的造型。指導學生時,他經常是看著對方的細小動作,就能辨知玻璃可否成形。

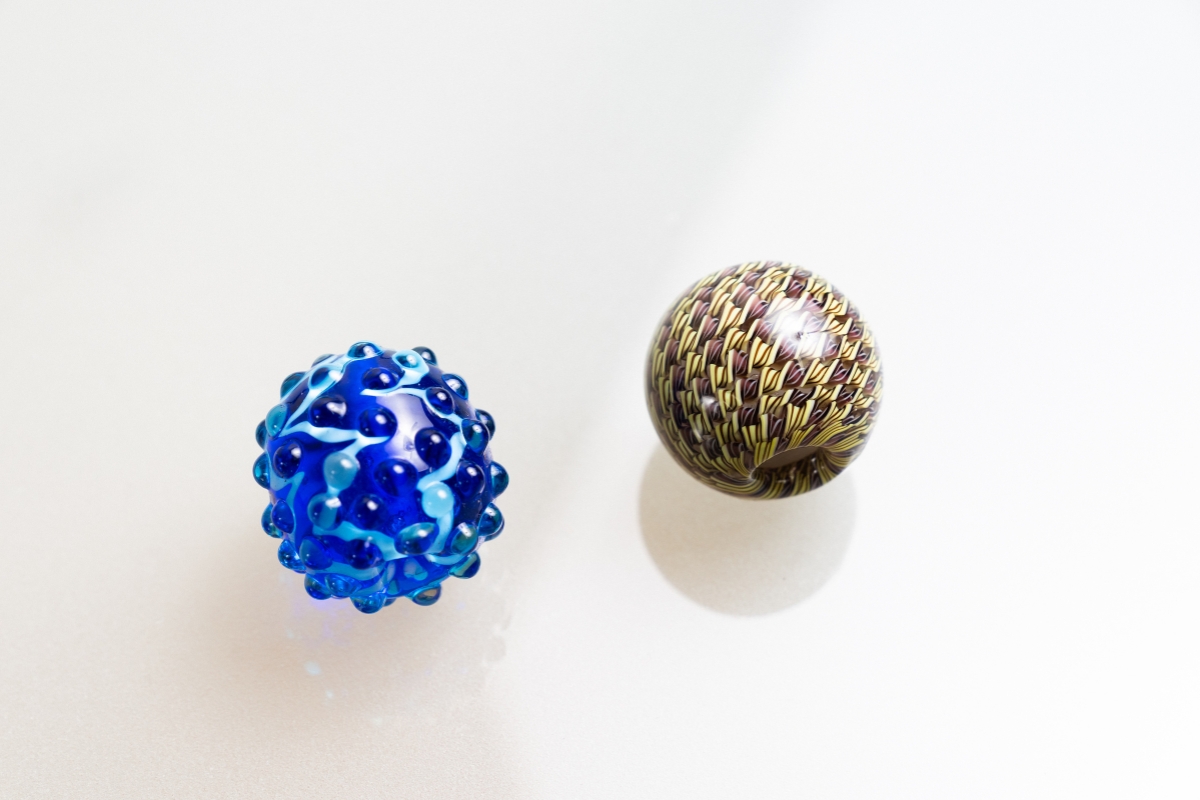

許金烺陸續受邀至國外教學,他往來國際間交流,仍不忘對創作的熱情,同時也有轉型念頭在腦中思索。當時,他有個學生主業是做貿易,遂與對方分享做琉璃珠的想法並探商機。對方回應不如預期得好,癥結在於千年來多少人都在珠子上做研究,還有空間做更多嗎?聽後不服氣,許金烺個性中如火般直率的一面竄出,「任何人都有自己的空間,包含我在內。況且珠子是我最早會的東西。」當臺灣已經少有人談論琉璃珠時,他返璞歸真,且全心投入,從傳統技法融合新嘗試、也從書上鑽研,探索一顆珠子還有的可能性。

燒破琉璃珠是圓的框架

有展覽邀約出現,許金烺才意識到的,把琉璃珠做出成績了。那時,他才投入研究一年,「日本人問我最近在玩什麼,我就拿出好幾個牛奶罐,噗隆噗隆倒出一桌的珠子來,我看他們眼睛瞪大,下一句是找我去日本展覽。」海外第一次個展,展覽主題就是琉璃珠,並且展前就深受好評,售出大半。他也詫異短時間內,新創作就有懂欣賞的人做後盾。

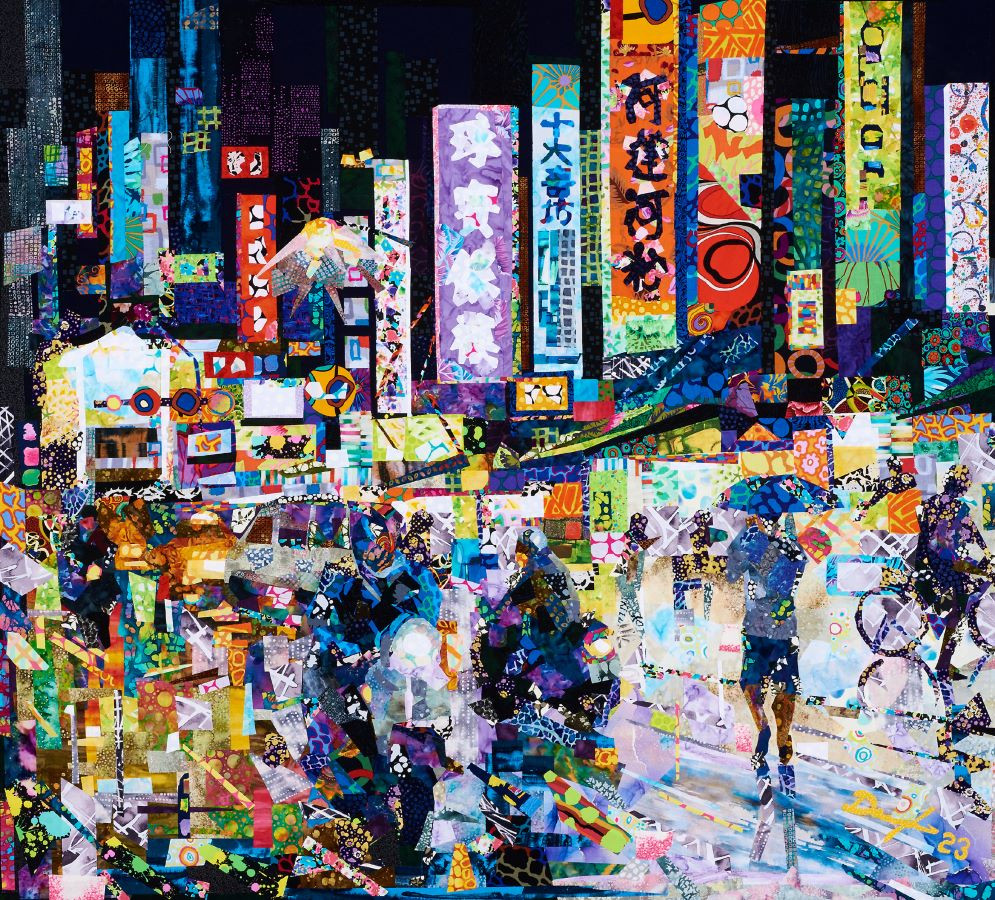

許金烺破除人們對琉璃珠的印象,展現球體以外的樣式。最富盛名的 《鬼王面具》系列和《國劇臉譜》作品裡,善用琉璃珠經典技法,再複合火熔細工中的點、拉、熔、切、壓的手法,讓玻璃有了立體臉孔,長出富有個性的模樣,配上高彩度的絢麗,紋路偶有童趣、偶有民俗色彩。常被譽為創作源頭貼近本土風情的工藝代表。之後的好幾年,許金烺與他的琉璃珠四處旅行,帶給愛好玻璃工藝的人,一抹新視野。這趟琉璃珠的旅行也回到臺灣。2006年,國立歷史博物館名為《珠光琉影-許金烺琉璃珠創作展》的展覽,集結十餘年的創作能量,在國家級的場地亮相。似乎也一吐被稱呼為「做玻璃的」、「玻璃動物仔」的匠人,也能在藝術殿堂佔有一席之地。

許金烺分享退休後,有意識把教學、展覽、甚至是訪談全部喊停。他說,要放下就要全放下,不再求名求利。但有學生上門,他仍傾力相授,傳承玻璃工藝的美好是本能。不過,他笑說現在的重心是當宅男,看小說、玩電動才是正經事。他打開了遊戲介面,分析電玩箇中美學,從服裝到場景美術的講究,叫大家可別小看遊戲。並說他勤練功不課金,還擔任公會會長,網路上的年輕人都不相信他已經70歲。許金烺看似在玩,卻能感受他依然觀察著萬物變化。或許是正在蓄力創作能量,等著哪天心癢癢的,再放出令人瞠目結舌的工藝大招。

文字 / 王涵葳

攝影 / 林家賢