當「現代舞」舞出劇場,會發生什麼?與活生生的人和世界,能碰撞出什麼火花?14年來帶著舞作《1875 拉威爾與波麗露》巡演全台130場的周書毅,和創作之外持續在非典型場域帶大眾「到處跳舞」的舞團「微光製造」,聊聊跨出舒適圈,去到人群中起舞的困難與好玩、思考與軼事, 一路上給出與收穫的,又如何帶來如舞步般瞬間卻永恆的能量。

2006年,周書毅的舞作《1875 拉威爾與波麗露》誕生,於倫敦沙德勒之井劇院、紐約秋季舞蹈藝術節等現代舞殿堂得獎、演出後,回台轉向土地與人群,陸續以2010年起的「舞蹈旅行計劃」、2011年重啟的「波麗露在高雄」之名,與舞團「周先生與舞者們」上山下海、出城入市,從沿海的小港機場到茂林最深處的部落,3年來深入高雄38區,10月初,回到衛武營演繹劇場版最終場作為完美落幕。

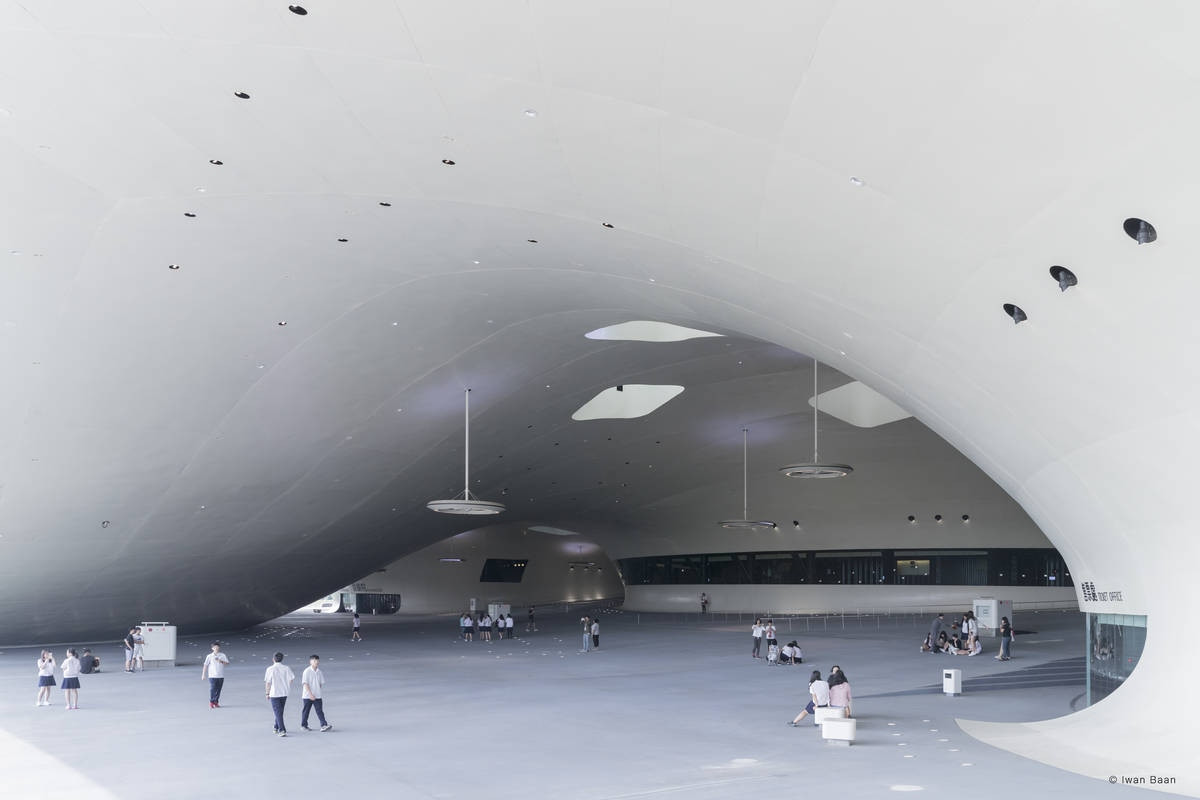

另一頭,2019年舞者王宇光、李尹櫻成立舞團「微光製造」,從台東鹿野神社、崑慈堂的廟埕、墾丁南灣沙灘,跳到巡演途中的德國、日本,甚至疫情間的線上會議室,帶領全齡素人大眾探索肢體,11月底也在衛武營戶外劇場,和社區社團「省北舞藝」的媽媽們演繹《半島來跳舞》。

跳了、編了一輩子舞的3人,認真相信肢體的力量,也用各自的方式大聲和世界分享。

Q:最初,走出劇場跳舞的起心動念是?

書毅 當初海外演出回來之後,還沒有找到其他機會,但又覺得這個作品還有一些可能——所以就上街了!2010年第一次在板橋火車站演出。其實最初就是想用一個較低成本的方式,讓作品還可以活下來。

尹櫻 常常覺得自己很幸運,雖然學舞是辛苦的,可是當我有一些想像或生活的情緒在心裡時,都可以通過身體去表達出來。但每當邀請媽媽或長輩一起動身體,大家滿常會說「啊,我不會啦!那太難了」,好像「跳舞」是為了某一特定人群而存在,那時就想,能不能撐出一個空間,讓大家也可以在裡面很自在、什麼也不用想地,用自己的身體為自己說話?

Q:這些年下來,演出/教學模式如何確立?如何選擇跳舞的地點?

書毅 「波麗露在高雄」沒有搭台、沒有燈光,每場演出半小時多,內容約20%會因場地變化,譬如服裝、走位、進場方式。最近一直有人跟我說這計畫很「永續」,但我覺得其實就是回到一個「比較簡單的溝通方式」。舞蹈的觀眾有很大的城鄉差距,台北以外的地方,比較少有機會能去進入所謂「現代舞蹈」或是「當代藝術」的思考,但不代表他們沒有這個想像力,所以就想從民眾生活中熟悉的場域切入,讓大家對於表演空間的理解不會很有距離感。

這些年,不少地方還是會期盼看到一個「形式」,有廟宇會說:下次早點講,我們就幫你準備舞台還有雷射燈啦(笑)!大家已經離開所謂「日常的藝術參與」很遠,公共空間有很多規定,不能有金錢交易、街頭藝人只能在特定一條街道⋯⋯,某種程度也違反了藝術表演的自由。所以我很強迫自己一定要去向公園處、路燈處、海港局等等申請很難的場地,去衝撞公共空間的自由度。

地點上,我們會蒐集在地人的推薦、IG發問的回覆、舞者的兒時記憶,我騎摩托車一個個去場勘、拜訪,有餘力時也會先到在地學校或老人服務中心、原住民文化健康站教舞蹈課,要費很大力氣、許多溝通才能獲得一個表演空間,但是有趣、正向的。

宇光 我們從好小開始、跳了好久的舞,一直都是在有架高和彈性的地板上、在鏡子前跳,這是很有安全感的模式,但也希望試試去戶外,透過身體來擾動一下場域和其中的人。

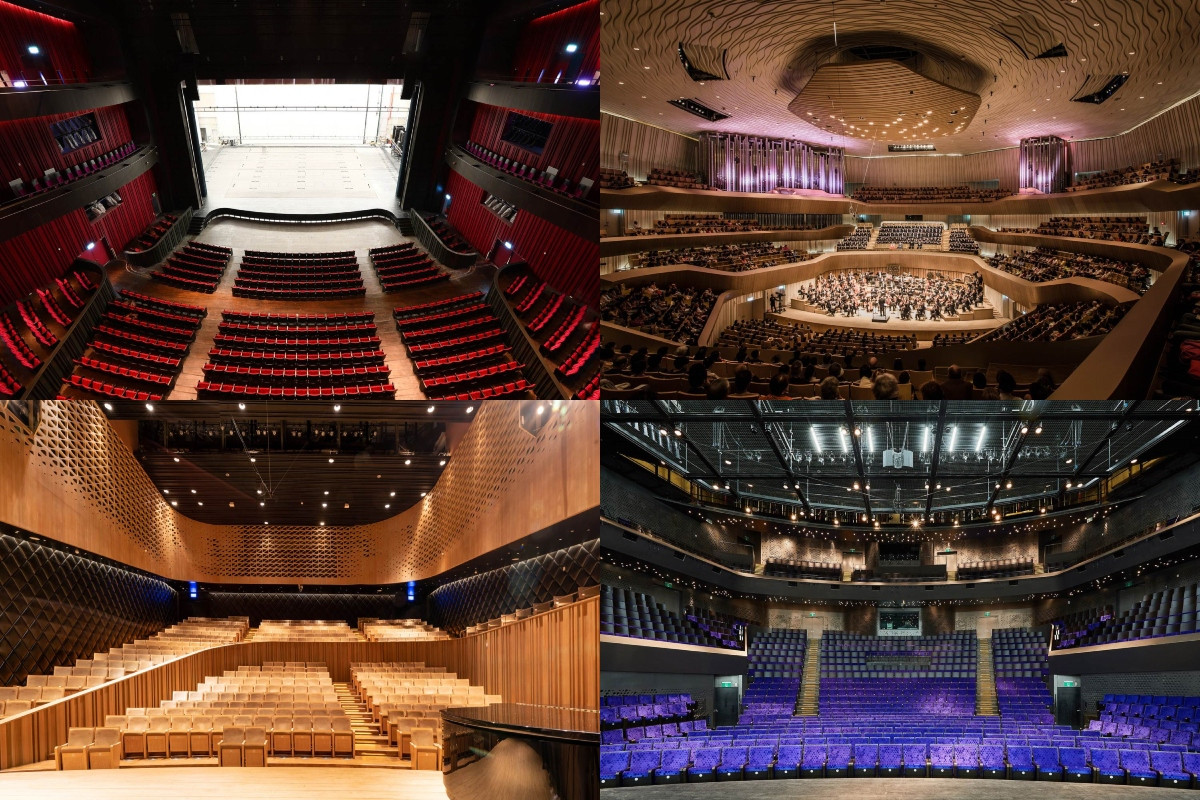

每一次的形式完全不同,在衛武營,嘗試因應建築的弧度線條設計隊形或動作;在松山文創園區,一邊是古蹟,另一邊是誠品現代化的商場,我們就選在中間,讓人們因為我們而停下來觀看、甚至是參與;在淡水雲門劇場,當然有非常完整的排練場,但我們刻意不要在裡面,而是在夜晚和大家一起吹風、看夕陽落下來、在草地上打滾,雖然身在劇場,但是把在劇場裡面的事搬到外面做。

有時也會和我們的創作有關聯,試過在《捺撇》德國巡演時,演出前先請觀眾嘗試舞作中的雙人舞步,兩個人把重心依靠在彼此身上移動,透過觀察施力的模式,發掘自己是不是自我意識太高或太過小心等等,更加認識自己。

Q:在戶外跳舞,天氣之外,最難的是什麼?

書毅 找觀眾!我們說「跳舞給『你』看」,但那個「你」在哪裡?如果和左鄰右舍說「欸等一下那邊有抽獎」,大家都會去嘛,但如果說「那邊有舞蹈表演」,其實大家不一定會踏出門。

我問了好多觀眾為何會來,多半都是因為有一些「關鍵人物」推薦,譬如老師、里長的廣播,廟和區公所的LED燈字卡,傳統海報對於社區也還是很有效,但不能貼在連鎖的喔,要找到在地人會吃的麵店、小吃攤,為此我不知道吃了多少紅豆餅(笑)。我們也突破了很多幾百人的社區LINE群組,還有混入一些臉書社團,「我是楠梓人」、「我是旗津人」,我已經當了很多種人。

尹櫻 一開始真的會像「跟會仔」,慢慢往外擴散,要先找到在地一群有運動習慣的人,或許是打太極或跳廣場舞的阿姨叔叔,打聽他們什麼時候、會習慣聚集在哪個空間?然後大家真的非常習慣用LINE,會問能不能把資訊做成長輩圖比較好傳(笑)?因為對於用身體表達這件事不熟悉,大家習慣還是要找個伴一起。

Q:如何消弭人們對舞蹈的距離感?

書毅 跳舞本來就不遠,只是有沒有機會去試試看,那無論如何,我先創造「欣賞」的機會。我從來不會強調「環境劇場」之類的專有名詞,只是把那個「公共性」給喚醒,有人會自己帶椅子、野餐墊,有人站很遠,有人在他家2樓打開窗戶看——大家支持表演的自由,也是實現觀看的自由。

尹櫻 每次在一些基本練習後,會引導大家找到身體可以「往外撐開」的空間,可能是手再往外劃一點、再跑更遠一點,或所有人共同去創造出一個自己完成不了的動作——「好玩」很重要,覺得有趣才有辦法更打開身體。然後不論前面玩得多瘋狂、多累、多髒,最後一定會選一首音樂,請大家閉上眼睛、為自己跳支舞。

宇光 身體很容易成為一種「相對」,開始社會化後,我們的身體就不斷被比較、規範、限制、觀看跟被觀看——可在此之前,我們其實很用力地在很短的時間內,從一團肉體學會如何爬行,身體是我們的武器,是很重要的實驗、犯錯跟認識世界的方式。每次尹櫻請大家閉上眼睛,不論年齡、性別、文化背景,人們的表情總是非常吸引我,他們真的在享受自己的身體,沒有人評論你好不好看,你只跟自己的身體對話,那一刻是非常珍貴且「絕對」的。

Q:這一切給不同場域的人群帶來什麼擾動?反過來對你們自身來說呢?

書毅 有小朋友從3歲看到6歲、國中看到高中,跟著我們去過山上的那瑪夏、茂林,很多人都有因為這個計畫而移動到另一個不熟悉的區域,更認識自己出生的城市還有這座島嶼。

10月在衛武營剛落幕的劇場版,很多看過的觀眾都回來了,高雄38區都有,連唯一因山陀兒颱風還沒去到的那瑪夏也有(編按:已於2024/12/11前往順利完成演出,至此,已完整波麗路在高雄的拼圖)。那兩天加起來大概900位觀眾,其實不如有些戶外單場人數多,但我問誰是第一次買現代舞的票進劇場?超過1/3的人舉起手,已經非常感動。

尹櫻 今年有到東部幾間學校分享舞蹈,很多隔代教養、或跟家裡關係不是那麼親近的孩子,上完課後家長們很開心在群組分享,孩子回去表演今天跳了什麼,舞蹈讓他們在日常對峙、凝滯的互動之外,有了不一樣的對話;還有前一堂課才拒絕脫掉鞋襪、嚴肅的媽媽,下一堂課很開心拉了很多人來——找到跟身體的相處方式時,喜悅是會散發出來、想跟他人分享的。

舞蹈好像就是這樣,因為有趣而一直往下滾動,看見每個人不同的樣子,對我自己來說也好像是一個不斷在換氣跟呼吸的過程。

書毅 也有一天可能不會再有力氣,或發現這座城市已經不需要了,但「推廣」每個世代都不會停,也要靠不同藝術家發展自己的方式,像尹櫻、宇光就是很直接讓大家可以「參與」。作為一個移居者,我也一直很鼓勵在地人自己做,很開心高雄現在滿多人開始在做舞蹈公開課,不管收費與否,有多種讓民眾進入的機會,都會對未來的舞蹈打開更多選項。

宇光 書毅當年在板橋車站的那場演出,我其實有作為粉絲在現場看(笑)。那時我想,哇~這個作品可以從紐約、倫敦,帶著這麼多舞者,回到一個沒有燈光、沒有舞蹈地板的車站大廳,非常了不起,從2010年到現在我都這樣認為,也持續思考,怎麼可以透過空間和場域去試探,把作品的更多樣貌、可能性不斷打開?微光的網站有做一個地圖,只要去過就會在地圖上釘一個圖釘,希望未來越來越多地方可以有「到處跳舞」的痕跡。

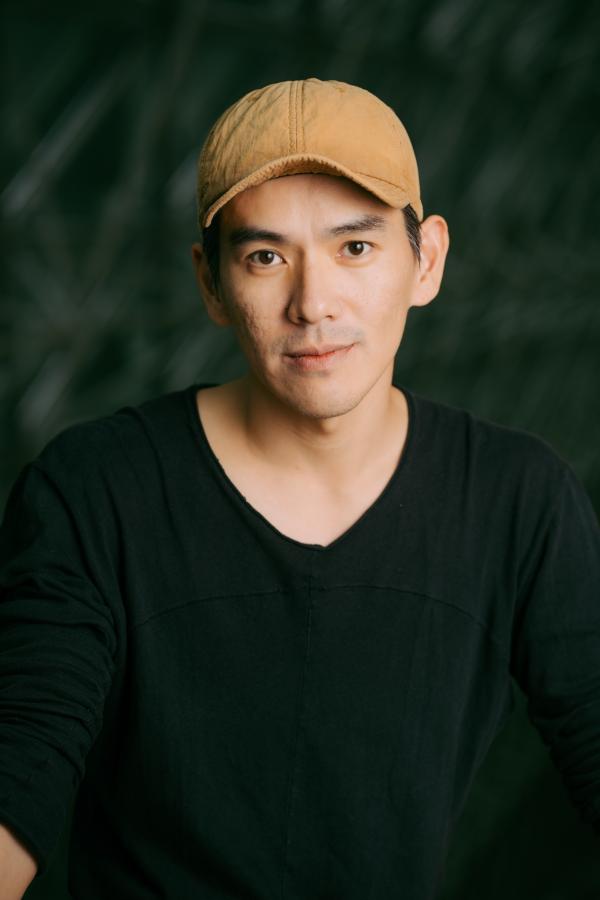

周書毅

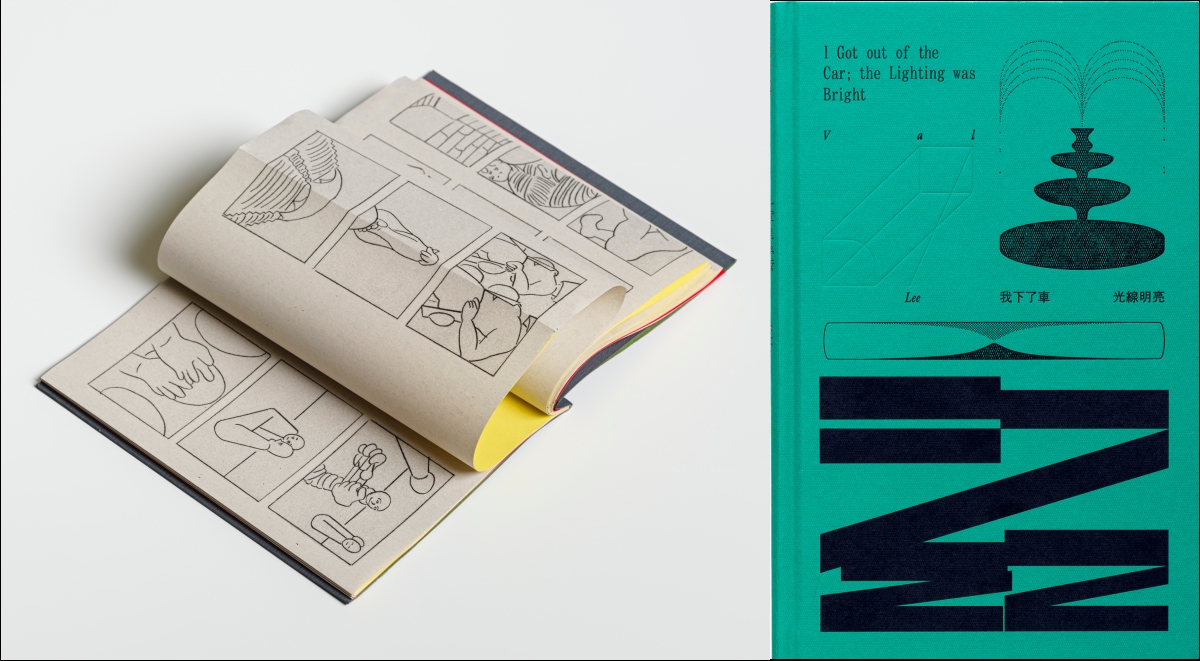

編舞家、舞者。從身體出發,用舞蹈作為與世界溝通的語言,關注人與社會環境之間的關係。編創聚焦叩問生命的價值,提出「屬於亞洲的身體語彙」,並以劇場、非傳統劇場、舞蹈錄像等形式呈現,持續以移地移居創作的方式遊走各地。編創作品《Break & Break!無用之地》於2019年獲台新藝術獎表演藝術獎。2020年迄今受邀擔任衛武營首位駐地藝術家,移居南方。王宇光、李尹櫻

曾任雲門2專職舞者,擁有十多年表演經驗,2019年共同創辦舞團「微光製造」,透過長年對身體的敏感度,專注當代舞蹈創作與藝術推廣,近作《捺撇》、《人之島》備受國際矚目,同時持續為素人與樂齡舉辦課程,推動與發展「到處舞蹈」長期藝術推廣計畫計畫,對身體探索、提問,讓藝術生活化,從認識自己的呼吸開始,透過身體製造微光。

採訪整理|李尤 攝影|Chang Chih CHEN陳長志、林育全、彭柏璋、周嘉慧

圖片提供|衛武營國家藝術文化中心、微光製造、雲門

更多精彩內容請見 La Vie 2024/12月號《紙上策展術》