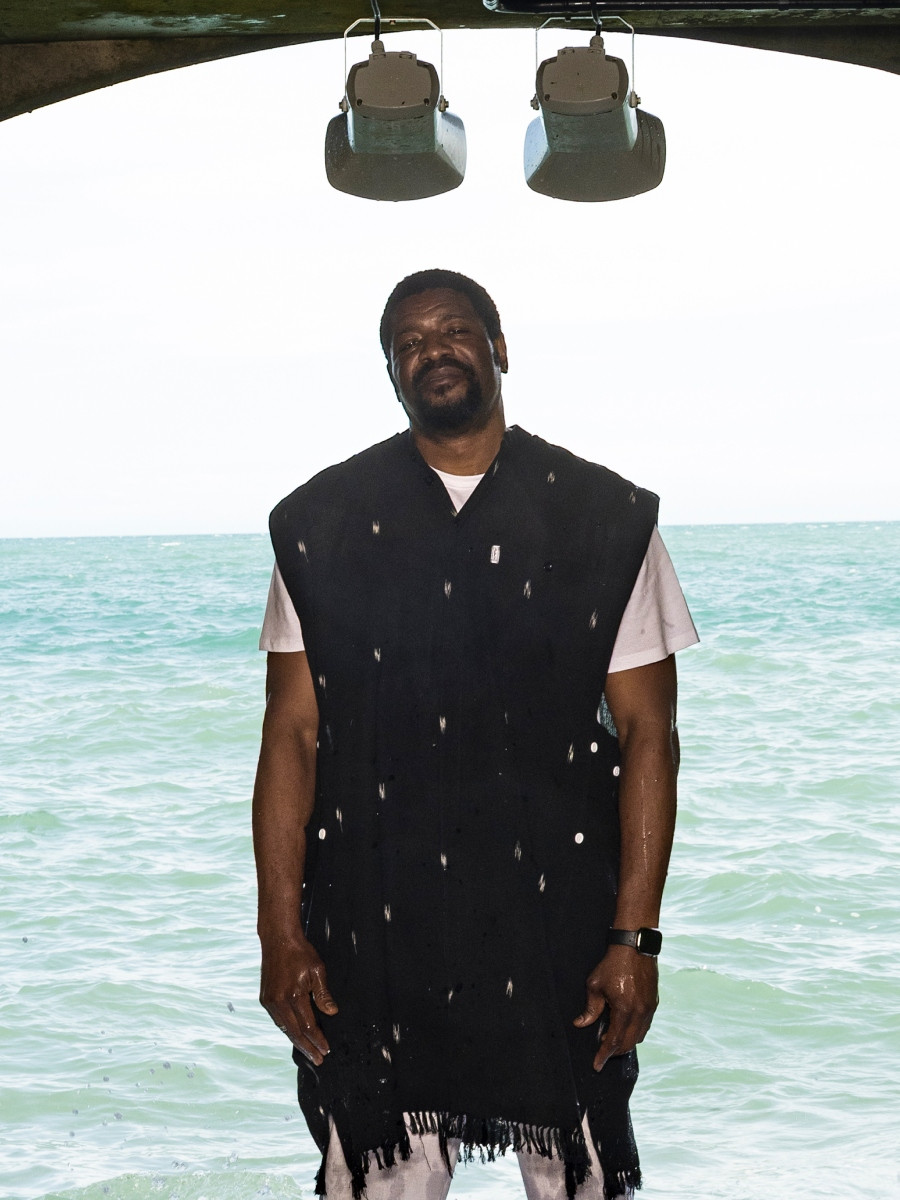

編織這件事之於「桌上行・纖維実験所」創辦人葉書聞,就如同喝水、行走般,是自然而然融入在生活裡的一部分。為工作室留一盞光的吊燈、讓室內散發淡雅薰香的擴香棒、款待客人喝茶的杯墊、媽媽上市場買菜的雞蛋籃⋯⋯,屋子裡無處不是纖維工藝的身影。一邊介紹著,她又笑吟吟拿出一個結合籐編和五金、精緻小巧的馬尾釦,說是今年新嘗試的小物。

從小喜歡畫畫的她,求學階段接觸的都是藝術相關內容,就讀南藝大應用藝術研究所時,她選擇了纖維藝術的組別,在編織的世界裡如魚得水。特別是在碩二那年,日本知名籃編藝術家關島壽子(Hisako Sekijima)受邀到學校舉辦工作坊,讓葉書聞從此打開了編織的全新視野。「老師帶著我們上山採集樹皮等自然素材,只教一些很簡單基本的技巧,要我們順應自己對材料的感受和想像來發揮。」不為特地用途而做、帶有實驗性質的創作,運用繞法塑型,讓編織從原本的平面走向立體。就像籃子同時保有內在空間與外在樣貌,葉書聞對於編織創造出來的立體維度驚豔不已,「那算是啟蒙我的一個開端。」

以教學讓大眾認識纖維工藝

那麼,就決定要走向藝術家的創作道路了嗎?葉書聞對此打上問號。她認為大多數人仍將藝術視為高高在上的殿堂,是很有距離感的,她更想做的是透過編織生活物件,讓藝術走進人們的日常。「當生活裡有了這些跟纖維藝術相關的經驗,看似很微小,卻能一點一滴慢慢影響,也許有一天你欣賞藝術作品的時候,開始會有不同的感受。」

首要之事,就是從中找出一個讓大眾容易踏進這個領域的媒介,「以我自己的觀點來看,可以從『教學』切入。」六、七年前創業之初,設計教案的規劃便同步啟動,「要編出一個非常具有代表性的東西,讓人一看到就能聯想到我的品牌。」

有別於坊間常見的籃子、提袋等籐編物件,葉書聞別出心裁地研發籐編吊燈,在當時堪稱首創,「我不要做那種一窩蜂流行、很容易被取代的東西,既然要做,就要做跟別人不一樣的。」說起話來語調溫柔的她,看待自己的專業反而有種冷靜自省的嚴謹態度。因為市場獨特性奏效,引發熱烈迴響,很快地吸引了對籐編有興趣的人來報名課程,累積至今,跟她學過燈飾的學生已逾千名。

不只有創意巧思,為了教學品質的穩定一致,素材挑選也有講究。考量到雖然自己在創作上會使用臺灣的黃藤,但其質地較粗、帶刺,處理工序繁複、需要大量人力,且材料取得不易,她尋尋覓覓,從藤原料最大宗的產地印尼,一路找到日本、韓國,才選定了進口瑪瑙藤等級、手感細緻的藤材。

葉書聞提到,剛開始進行纖維藝術創作時,包含紙、竹、藤等各種材質,都會有機地多方嘗試。最終選擇了藤,她浪漫形容為「宿命般的相遇」,只因為藤的特質輕盈又堅韌,浸水後卻能變得柔軟,就像光譜的兩端,讓她深深著迷,「覺得跟自己的個性滿像的。」

用單一技法表現編織豐富性

在編織上,葉書聞深受藝術家關島壽子影響,「老師給我們的概念是用一個非常簡單的編法,可以創造出各式各樣的可能性,不一定要追求學會很多種編法。」再加上自身學習纖維藝術的背景,更趨向於自由創作,讓自己不會被特定的技法框架局限住。她也把這樣的觀念導入到自己的課程,不管今天要做的是燈飾或提籃,都是同樣一種「平編」技法走天下。葉書聞打趣說學生都沒有提出疑問,「其實這樣是比較『不正常』的,一般來說,還是會編好幾種不同技巧。」

藤的延展性強,透過編織,型塑出各種想像中的模樣。重複性高的編織工序,需要大量時間,新手入門,單堂課四小時的時間可以完成一盞吊燈,而難度更高的籃子,則要耗時九個小時,得從白天一路馬拉松編到日暮西沉。不拆堂上課,背後也有她的深意。

「籐編講究的是一氣呵成的流暢感,」葉書聞說明,起底、彎折、塑型形、簍空到收尾,有著起承轉合的節奏,「可能開始的時候還有點混亂,做了一段時間找到手感,就要順著那個感覺一鼓作氣完成,學員的成就感也會在最後達到高峰。」這也讓她的課程與一般手作課程有所區別——時間長、專注度高,讓每位學員都能夠在課程中確實掌握技法並完成作品,完整感受編織的過程變化。

讓籐編器物成為日常風景

以教學讓更多人認識和喜愛籐編工藝的同時,葉書聞也持續在創作之路上探索,製作適合現代生活的日常器物,每件作品一一體現了她對材質和實用性的細緻思考。

比如造型平扁的「ざる」,傳統可以作為大型果盤或是食材的瀝水盤,編織形成的孔隙,有利於透水、透氣,是食物得以風乾、散熱的關鍵。她吸收前人保存下來的生活智慧,重新賦予美學觀點,編織出一個盛裝小麵包的道具,模樣質樸雅緻。而外型厚實可愛的籐編鍋敷,從原本的平面編織增加了一個彎折的手法,做出有如鳥巢般的包覆感,也讓作品增添一定程度的分量,更能承重,是葉書聞自己都愛不釋手的設計。

小巧的古籐提籃、帽子造型胸針十足童趣,看過的人無不驚呼:「好可愛喔!」起心動念源自對袖珍小物的喜愛,「但如果是市面上的扭蛋、公仔,又覺得擺起來和工作室的整體風格不那麼搭調。」怎麼想都過不了心裡那關,她索性用自己擅長的編織來做,而且意外發現——「很多造型反而是縮小了才更有機會嘗試。」

比如籐編不適合做成大帽子,結構太硬、無法實戴,她用直徑僅有0.8公釐的藤支做出紳士帽、鐘形帽,還可以加上俏皮的蝴蝶結,工藝編法無一省略,展現處處是細節的精巧手藝。

鎖定生活風格客群發展

葉書聞認為,纖維藝術在國內的發展較為弱勢,主要是受限於大眾對於材質本身的價值感認同還不夠,「大家覺得作品不具保值性。」再加上手工編織的單價不低,也增加了推廣的難度。她隨手指向工作室一隅的提籃,除了籐編本體,還車縫了裡襯和皮革手把,近七千元的售價對一般人而言相對較高,「但如果是理解這個材料還有技法的人,就知道它的價值遠遠超出這個價格。」

也因此,創立品牌以來,課程約佔七成比重,其餘才是商品販售與客製化服務。她的主要客群都是對生活風格有所追求的人,更看重藤編作品的美感與實用性。除此之外,葉書聞仍會選擇性地參加一些目標客群相近的手作市集,比如「雜貨女子博」、「森山市集」,將這些市集作為行銷品牌的機會,也能在市集上結識同樣從事纖維創作的設計師,交流經營品牌的心得。

未來無論是實驗創作或教學,「藤」都會是主要的材料,「已經跟它有點密不可分了。」日復一日都在一橫一豎的編織維度中忙碌著,葉書聞也不忘持續從生活裡找創作靈感,她眉眼彎彎笑著說:「希望做出日常裡可以一直使用的道具,如果這些器物大家也剛好喜歡,就太好了!」

文字/張雅琳

攝影/一J