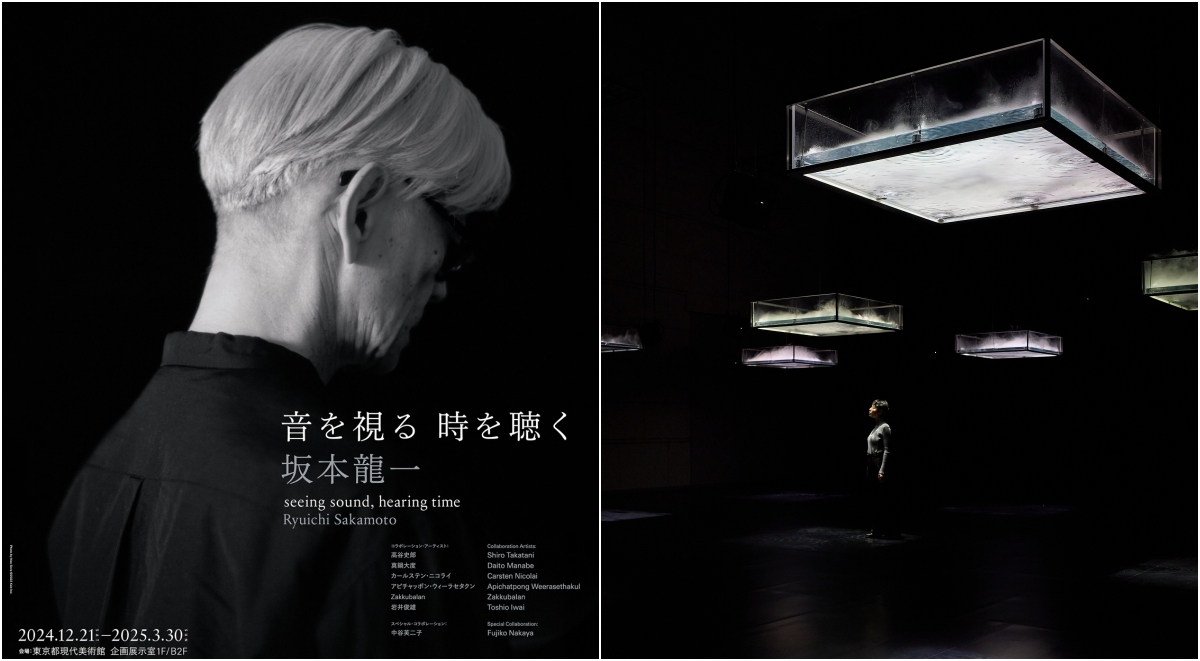

東京都現代美術館舉辦的「坂本龍一|音を視る 時を聴く(seeing sound, hearing time)」展覽,為日本最大規模的音樂家暨藝術家坂本龍一個展,將全面呈現其大型裝置藝術作品。展期至2025年3月30日。

在坂本龍一(1952–2023)超過50年的創作生涯中,他始終以多元的表現形式,引領時代的潮流。1990年代起,坂本龍一展開結合多媒體的現場演出,並自2000年代以來,透過與不同藝術家的跨界合作,探索如何將聲音立體地融入展覽空間之中。

而此次展覽,以坂本龍一生前為東京都現代美術館構思的計畫為主軸,聚焦於其創作中長期關注的「聲音」與「時間」主題,並將展出逾10件未公開的新作與代表作。這些沉浸式聲音裝置作品,將巧妙地展示於館內外空間,引領觀者探索坂本龍一前衛、具實驗性的創作軌跡,也深入認識這位藝術家的嶄新面貌。

以下將介紹此次展出的作品:

坂本龍一+高谷史郎

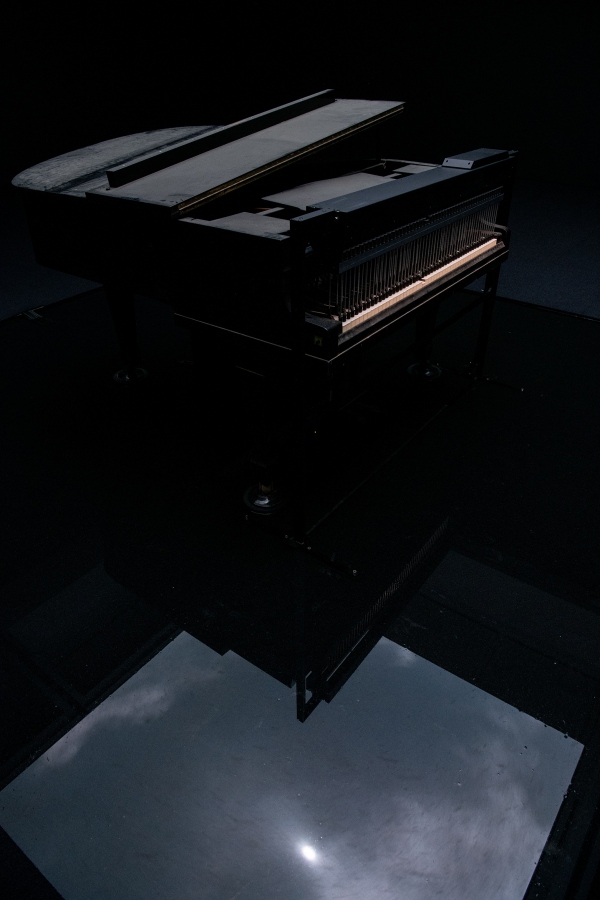

在這次的展覽中,將呈現坂本龍一與高谷史郎合作的5件作品,包含:2011年東日本大地震時,坂本龍一遇見一架遭海嘯摧毀的鋼琴,並將其視為「由大自然調音的鋼琴」,進而轉化創作出《IS YOUR TIME》(2017/2024)這件作品。

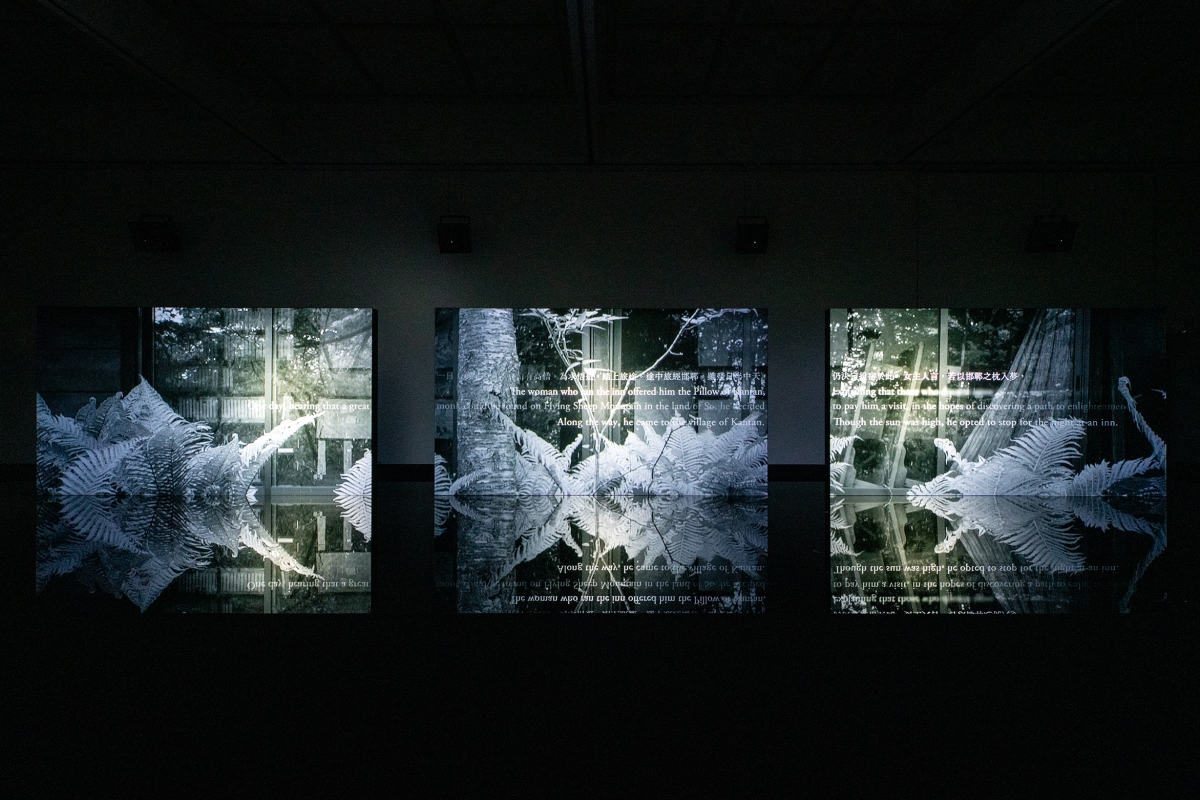

而在坂本龍一與高谷史郎的裝置藝術作品中,「水」與「霧」為重要的元素,比如2007年發表的代表作《LIFE–fluid, invisible, inaudible...》(2007) ,是以坂本龍一的歌劇《LIFE》(1999)為基礎,打造出9個懸浮於空中、發出忽明忽滅光芒的水槽作品,人們將像是在庭園中漫步,感受有別於一般線性敘事的時空流動感。另外,此次也將展出《water state 1》(2013),以及特別為本展創作的《async–immersion tokyo》、《TIME TIME》,均為2024年的作品。

「async」系列作品

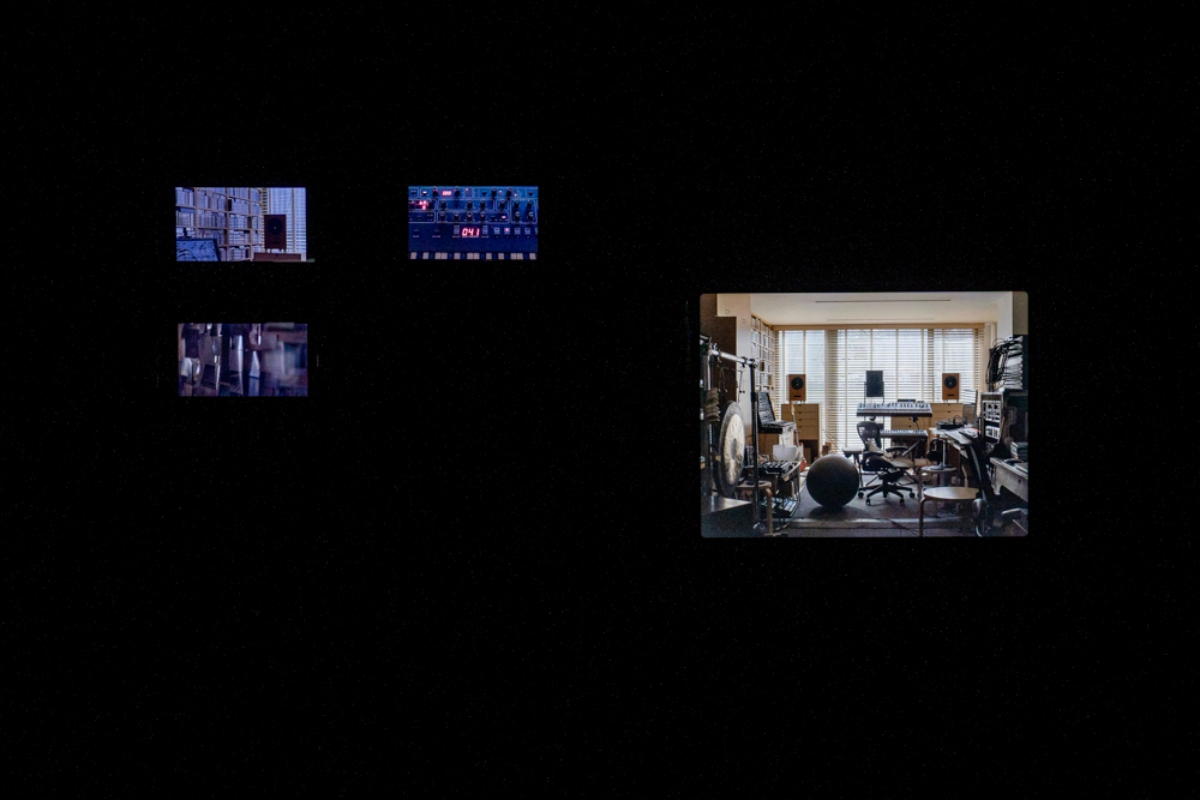

坂本龍一在2017年推出《async》後,開始致力於「立體化」這張專輯的聆聽體驗,並與Zakkubalan、泰國導演Apichatpong Weerasethakul、高谷史郎等藝術家共同創作了一系列裝置藝術作品。其中,與akkubalan合作的《async–volume》(2017) ,是件結合視覺與聲音的裝置藝術,其將坂本龍一製作專輯時,在紐約錄音室、庭院等地拍攝的影像片段,與這些場景的環境音與專輯中的音樂素材相融合;排列於牆面的24台iPhone與iPad,也讓人們透過這些如「發光小窗戶」般的螢幕,一探坂本龍一的內心世界。

而在與泰國導演Apichatpong Weerasethakul合作的《async–first light》(2017) 中,坂本龍一將名為「DIGITAL HARINEZUMI」的小型相機交給親密的朋友們,請他們記錄下日常生活片段,這些影像雖然解析度低、畫質粗糙,但也呈現出一種獨特的溫暖色調,生動地捕捉了各自的日常;而該影像的配樂,則是由坂本龍一將〈Disintegration〉、〈Life, Life〉這兩首曲目重新編曲而成。

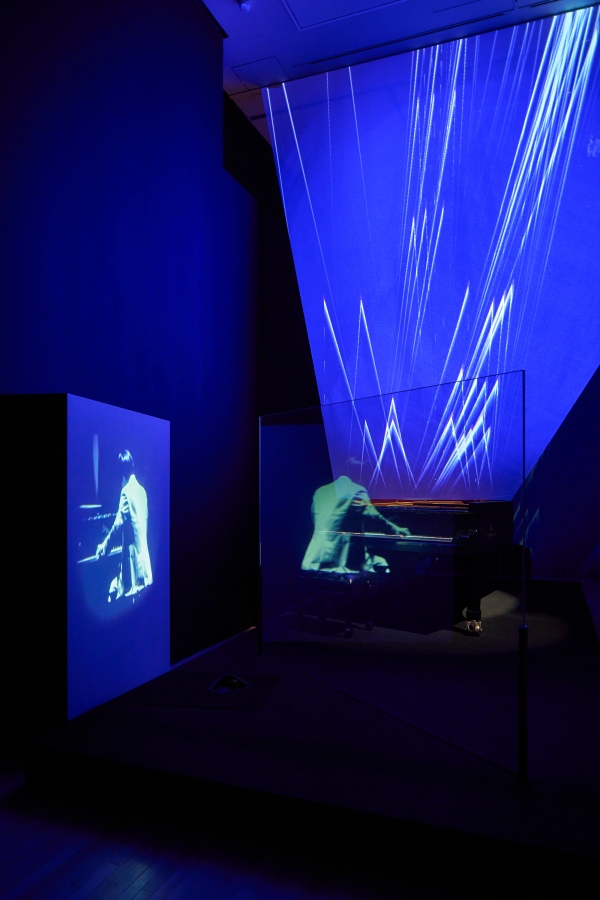

坂本龍一與高谷史郎以專輯《async》的樂曲為基礎,並根據「將音樂立體化設置於空間」的概念,打造了多件裝置藝術作品。而《async–immersion tokyo》(2024) 是在坂本逝世後,基於先前的「async」系列進一步深化的創作,其最初於AMBIENT KYOTO 2023亮相,此次則特別針對東京都現代美術館的展示空間,重新建構成一件全新的大型裝置藝術作品。

坂本龍一+真鍋大度

而坂本龍一與真鍋大度合作的《センシング・ストリームズ 2024–不可視、不可聴 (MOT version)》,將手機、WiFi、無線電等電磁波,視為一種人類感官無法感知的「流動」生態系統。而此次展覽特別設置了一個長達16公尺的戶外LED顯示螢幕,以影像與音樂的形式,呈現出東京這座不斷變化的大都市中,那些無形的基礎設施。

坂本龍一+高谷史郎+中谷芙二子特別合作

本次展覽更有坂本龍一、高谷史郎、以「霧雕塑」聞名的藝術家中谷芙二子聯手打造的《LIFE–WELL TOKYO》霧の彫刻 #47662,利用東京都現代美術館的戶外花園,將霧、光與音融為一體,交織出如夢似幻的交響樂,也喚起人們對自然的敬畏與崇敬之情。

坂本龍一 | 音を視る 時を聴く

展期:2024 年 12 月 21 日– 2025 年 3 月 30 日

開館時間 10:00-18:00

更多資訊可點此參考