去(2024)年甫開幕的「漢來日月行館」坐落於日月潭涵碧半島的隱密湖畔,結合頂級旅宿與當代藝術,於飯店空間展出8件來自國際大師與在地工藝家的作品,為藝術愛好者、旅行者和文化探索者開啟無與倫比的心靈饗宴。

日月潭美景結合當代藝術

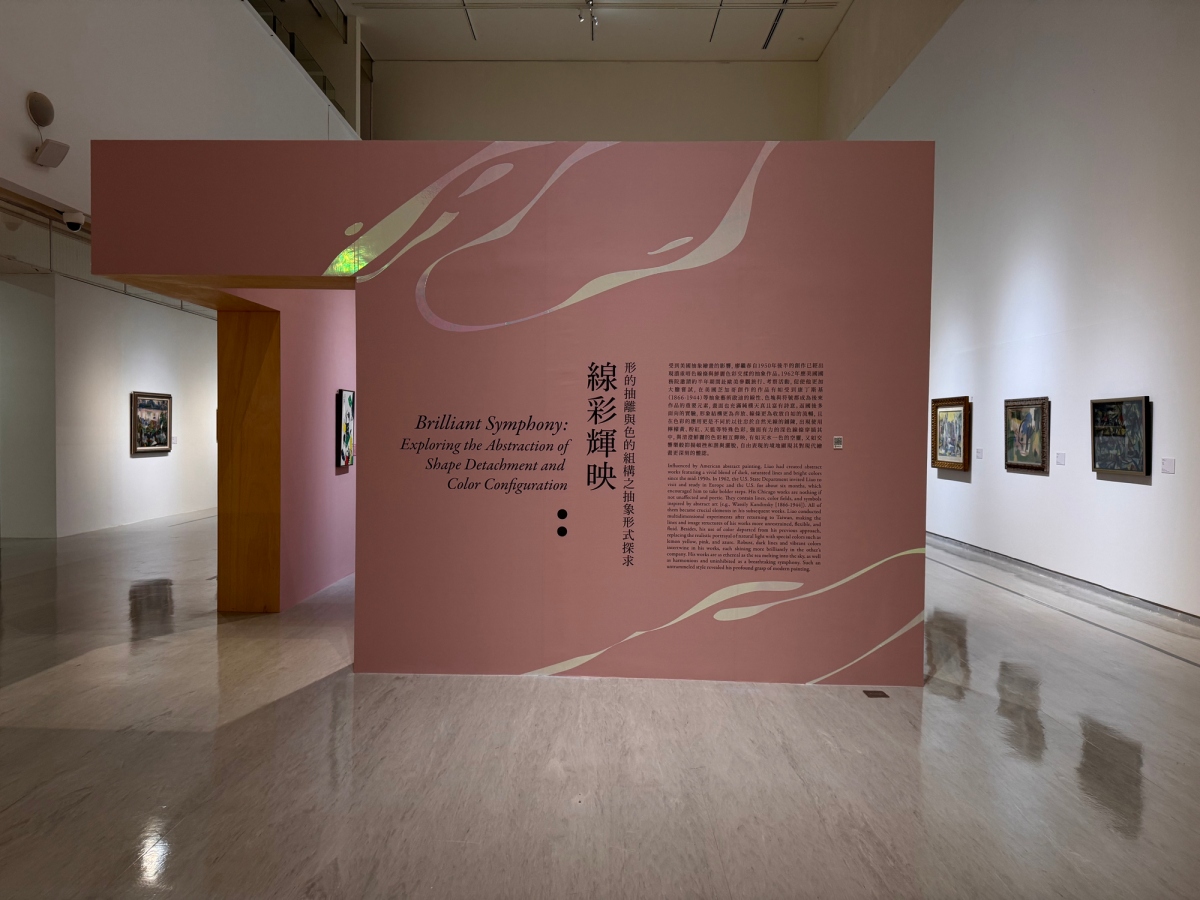

漢來日月行館以「藝術與生活共融」為核心理念,將當代藝術與自然景觀巧妙結合,為每一位到來的賓客打造一場跨越時間與空間的文化旅程。

延伸閱讀:日月潭旅宿新選「漢來日月行館」!坐落涵碧半島幽謐湖畔,天光湖水揉入空間設計

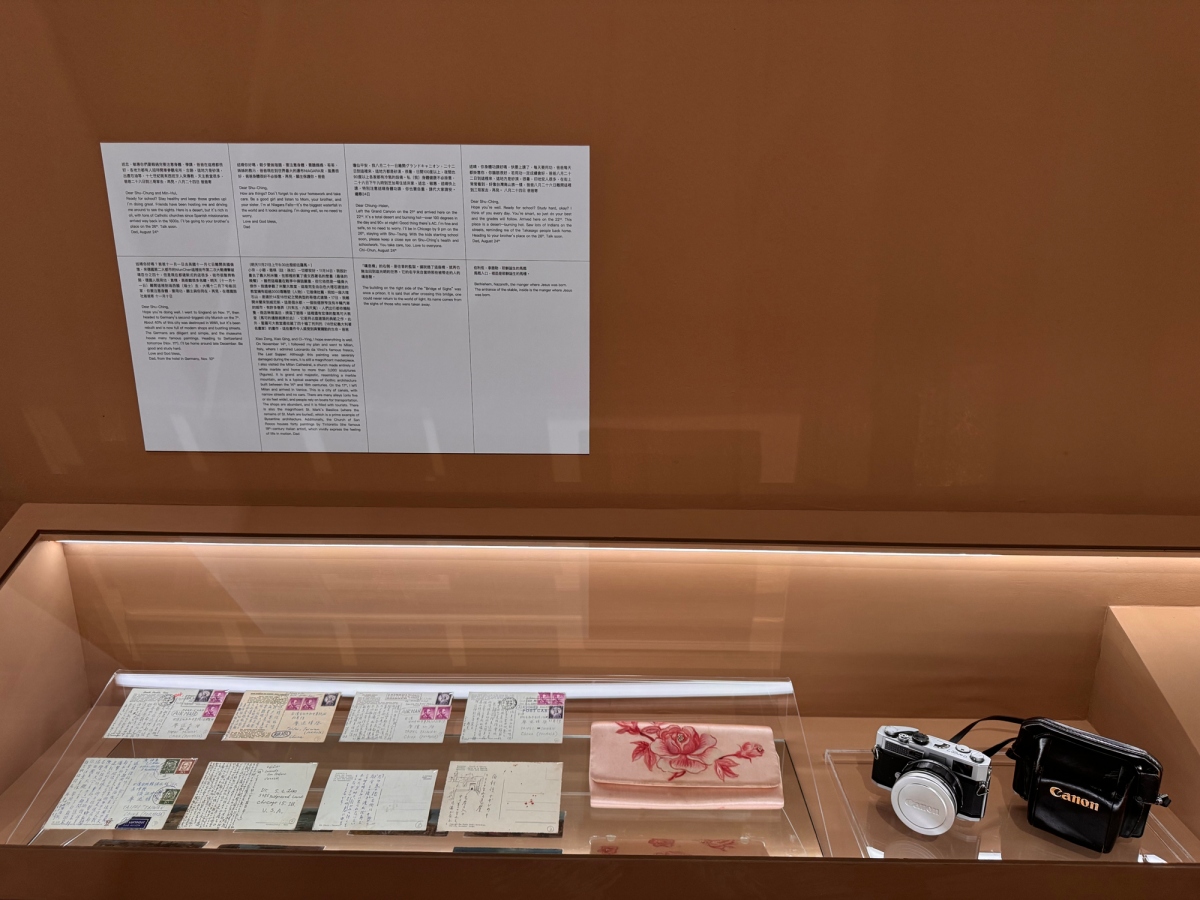

本次「日影水月」展覽精選國際與台灣在地藝術作品,並策劃一系列藝術展演計畫,包括作品展出、美學講座、學生共創體驗及藝術導覽之旅等,邀請到國際級設計師Daniel Wong聯合策展,將飯店空間化為一座流動的美術館,讓旅客在欣賞日月潭自然美景的同時,也能感受藝術與生活的緊密連結。

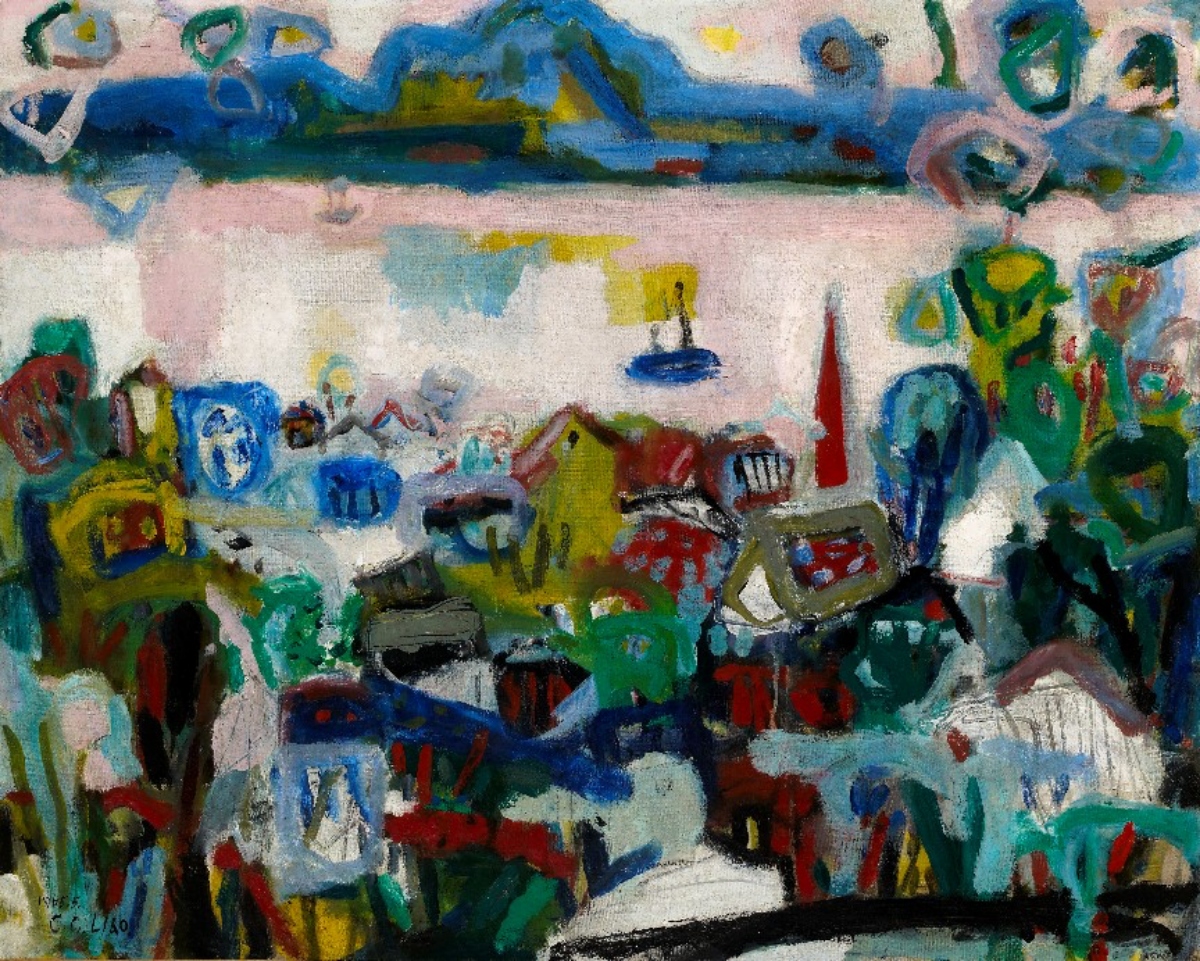

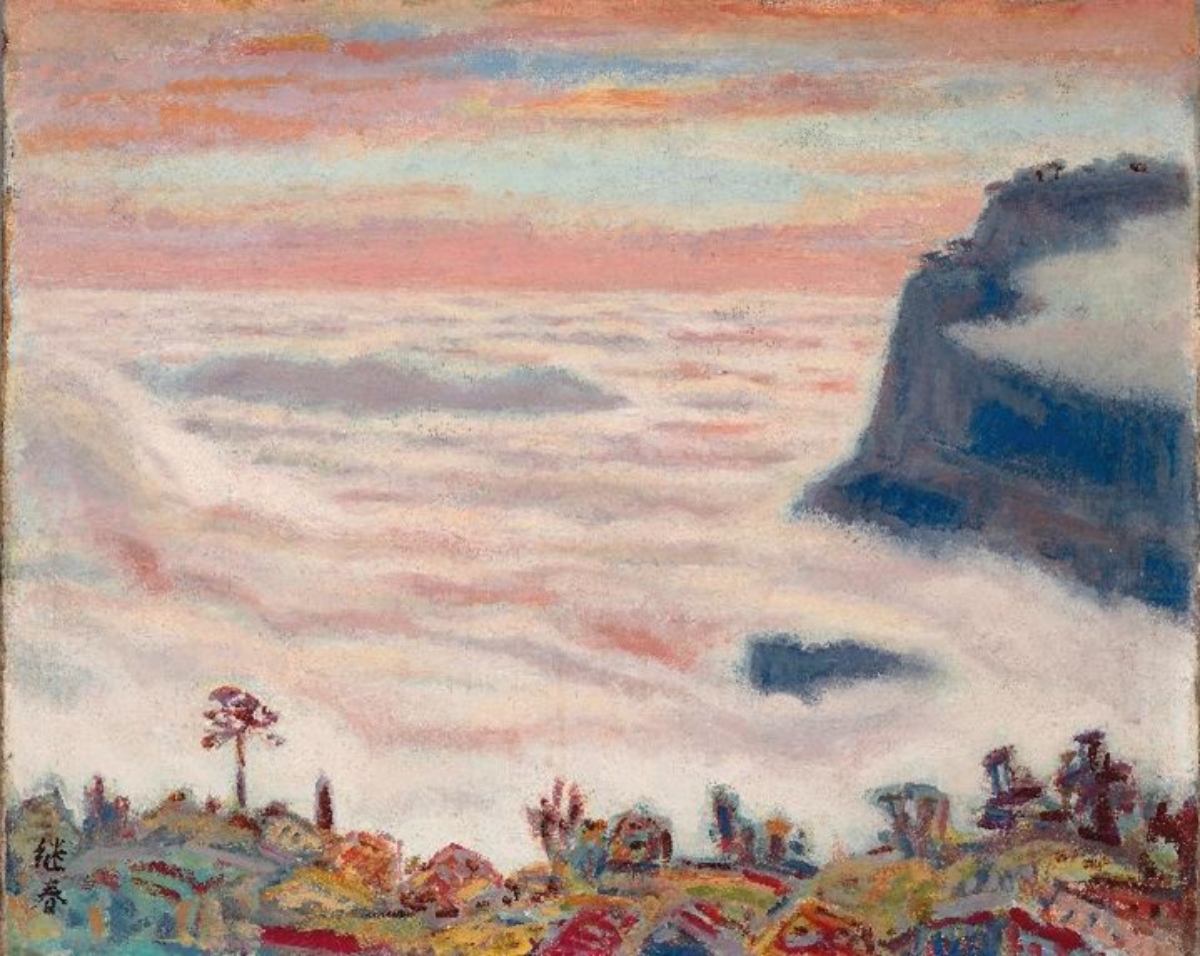

飯店內目前共展出八件藝術作品,涵蓋國際當代藝術和台灣在地藝術兩個類別,各自呈現不同創作特色與文化底蘊。當代藝術部分包括草間彌生代表作《南瓜》(中國信託銀行典藏借展)、瑞士藝術家Ugo Rondinone的作品《西北海峽》,還有朱銘《太極系列》及張大千與齊白石的傑作,充分展現當代藝術多面向的深刻魅力。

在地藝術部分,由Daniel Wong邀請多位台灣在地藝術家,結合日月潭自然與文化特色,為飯店空間量身進行創作。徐暋盛《日月映輝》以竹子、自然為主題,完美詮釋自然生命律動;林芳仕《蔓蔓日茂》以窯燒琉璃、金箔與不銹鋼為主要材質,透過流動的線條隱喻日月的交融,勾勒出自然的蓬勃生機;王雅蘭與廖曉蓉《四季相映》則以構樹皮與薯榔染料為材質,描繪日月潭四季更迭中的自然律動。

支持在地藝術,推動藝術教育與文化傳承

同時,漢來日月行館也特別規劃日影水月跨界藝術座談會,並與地方學校規劃合作交流,邀請學校師生參與藝術導覽與工作坊互動體驗,不僅能欣賞大師級的代表作,更能了解台灣藝術家如何結合日月潭的自然特色進行創作。

漢來日月行館

地址|南投縣魚池鄉中興路139號

電話|049-2898889

官網|https://sunmoonlake.grand-hilai.com.tw/