2025大阪世博將在4月13日至10月13日舉行,科威特館以「遠見燈塔」(Visionary Lighthouse)為主題,展現融合傳統魅力與現代精神交織的沙漠國家文化。建築由LAVA建築團隊操刀設計,大膽融合科威特的自然地景與文化傳統,如雙翼展翅般的屋頂造型,也完美體現款待精神!

科威特館將展示國家壯闊的自然景觀、豐富的文化底蘊與前瞻願景,編織出一段關於成長、韌性,以及與人民一同共創美好未來的故事,呼應2025大阪世博「生命閃耀未來社會的設計」核心主題。以燈塔為概念的展覽與建築,也進一步強調科威特作為阿拉伯文化、藝術與社會的遠見燈塔,將持續照亮未來,啟發世界。

展開雙翼歡迎的遠見燈塔

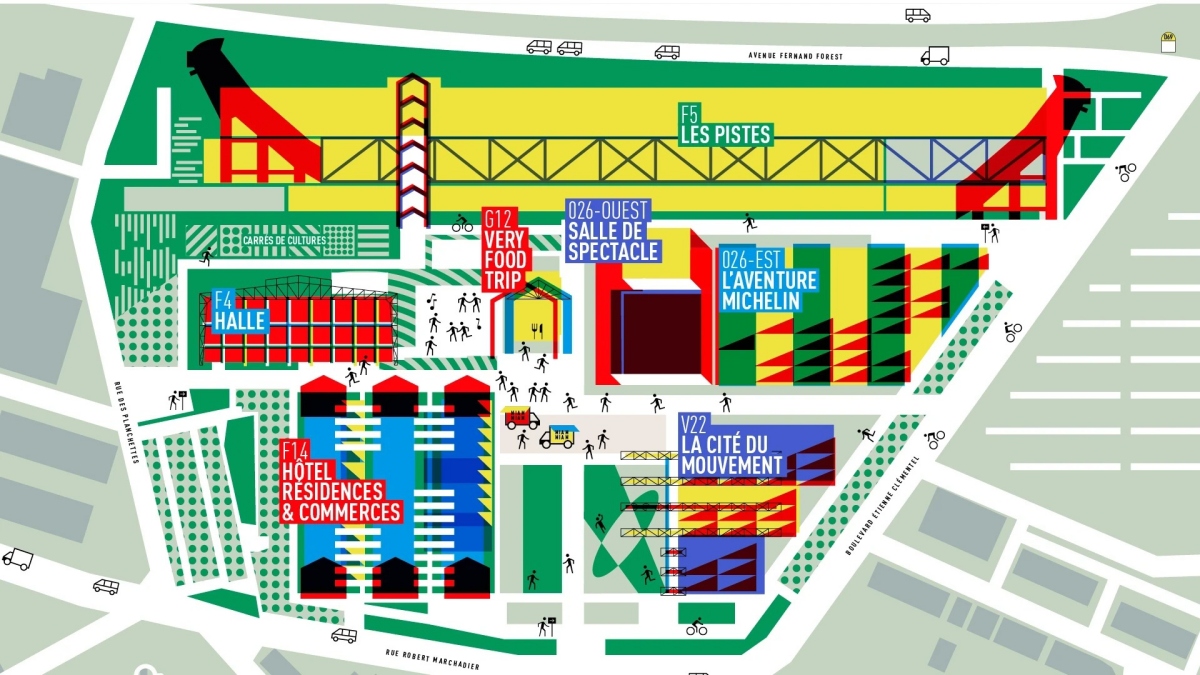

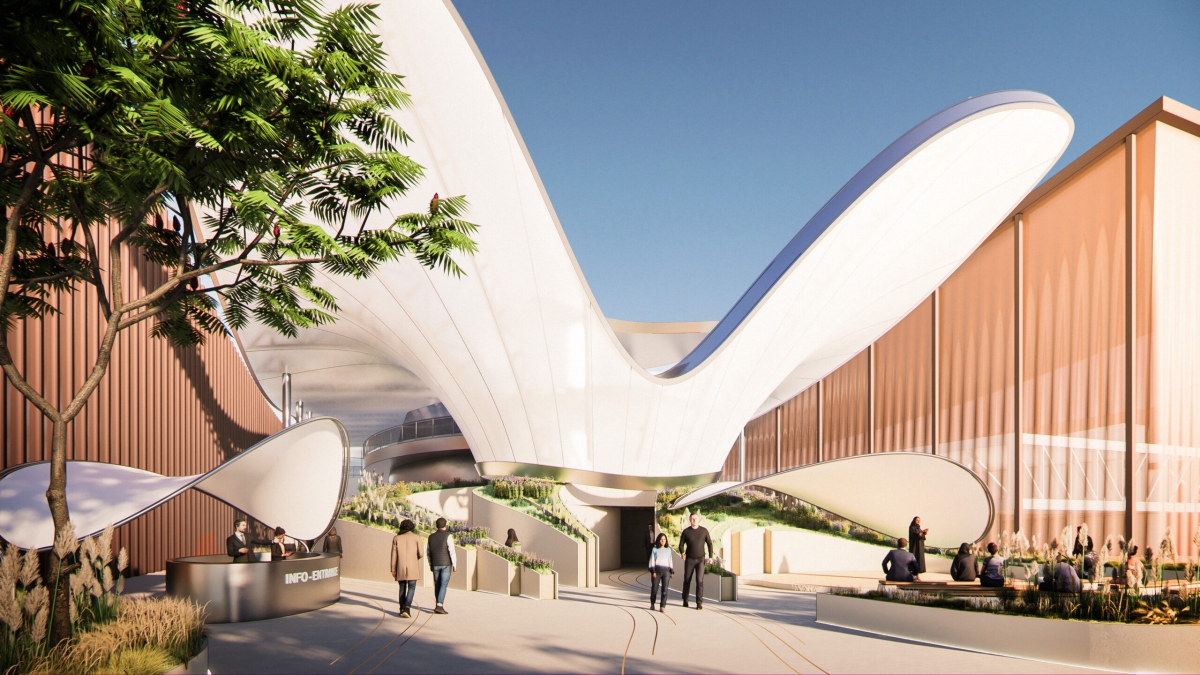

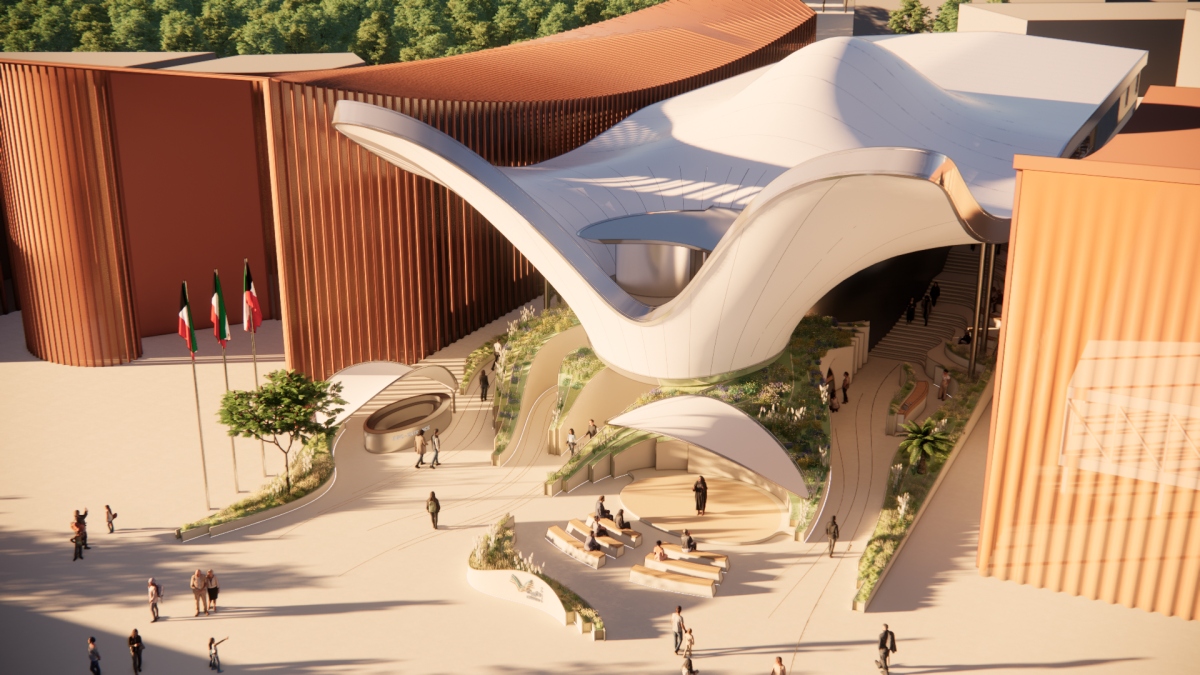

不過比起傳統高聳入雲的燈塔建築,科威特場館邀來LAVA建築團隊,打造一幢大膽而優雅的「展翼」建築,將科威特的沿海沙漠自然景緻元素與傳統工藝文化巧妙交織,構築出一座具沉浸體驗的美麗場館。

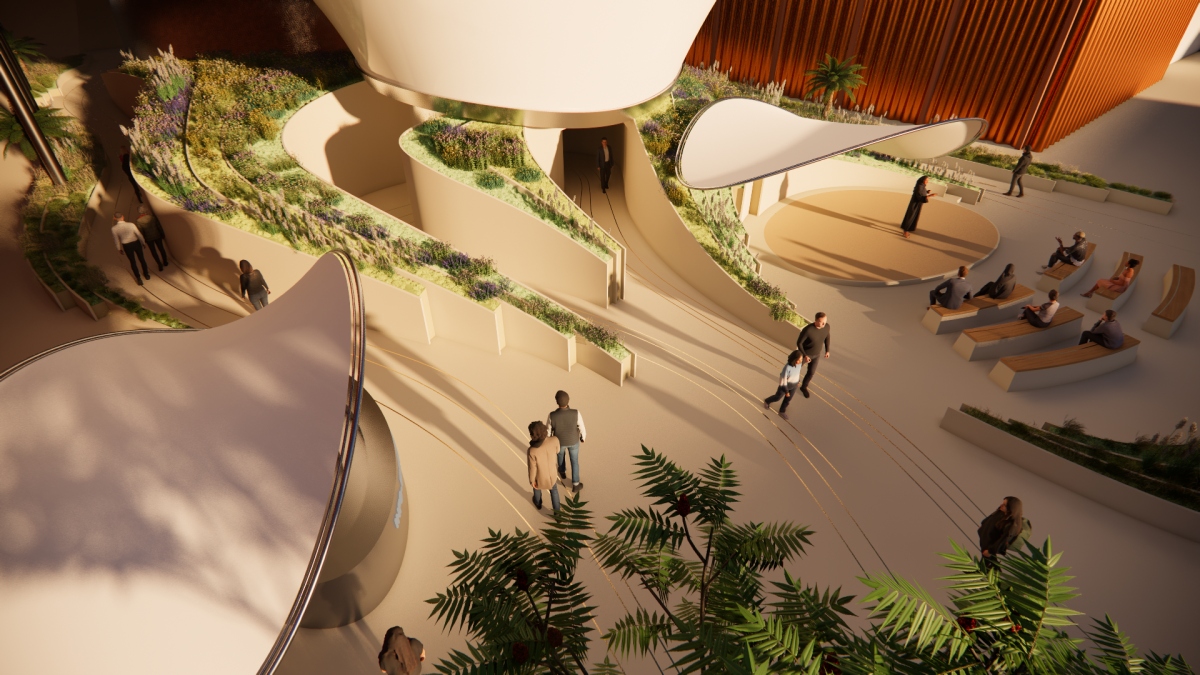

寬闊的雙翼型屋頂象徵著科威特文化中「慷慨迎賓」的手勢,輕盈具流動感的波紋曲線,讓建築結構與動線一氣呵成,巧妙轉化了科威特的自然地景,以及傳統飄逸布料的紋理。通透明亮的場館,當夜間燈光亮起時,更強化了「遠見燈塔」的主題意象。

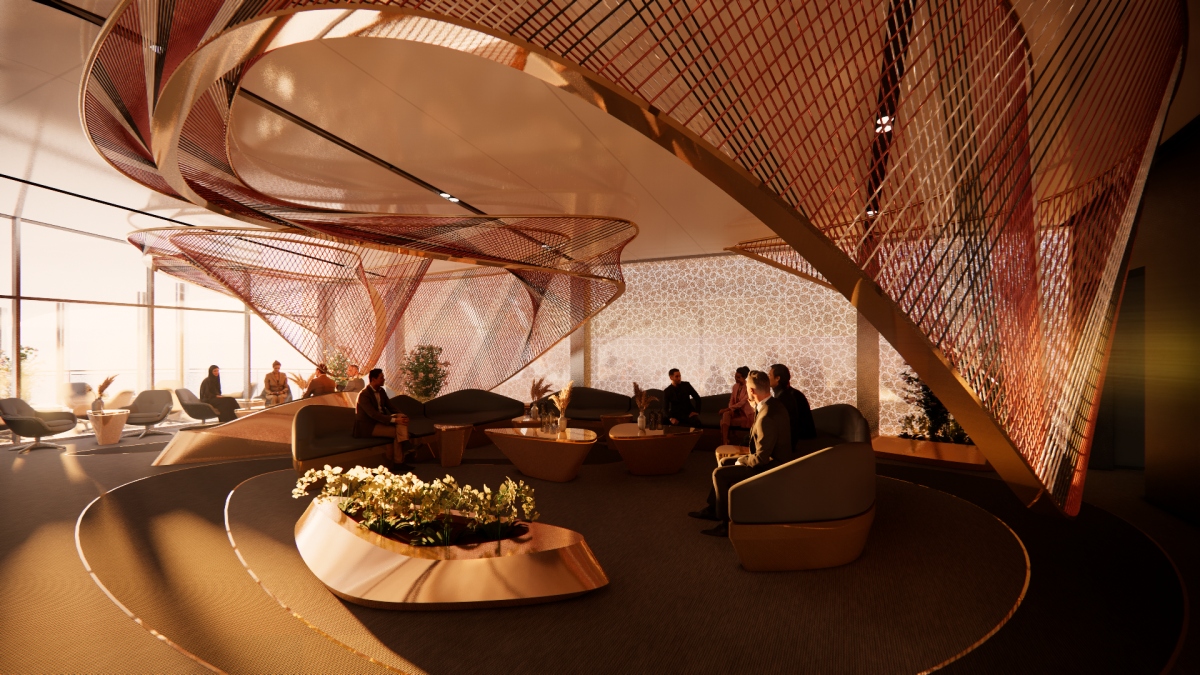

走入這座燈塔前,遊客將先體驗自翼型屋頂灑下的光影變化,進入館內後,串聯而上的展廳則將帶領每個人展開一段打開多重感官的旅程,涵蓋了貿易傳承、社會肌理與科學成就等文化,穿越科威特的過去、現在與未來之間。

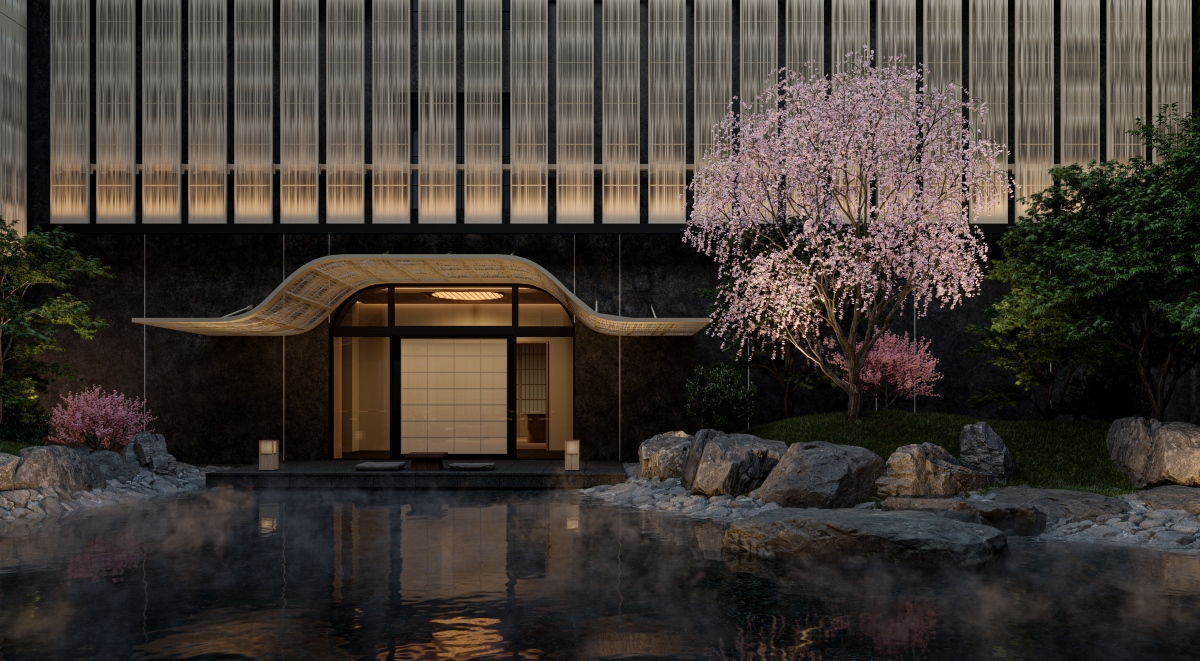

接著將來到建築核心,一座寧靜擁有圓形穹頂的展廳,充滿包覆感的沉浸式投影,讓人彷彿置身星空下的浪漫沙漠夜晚,邀請人們在此思考並共創屬於自己的未來願景。而建築後方的室內庭院,則沿襲傳統伊斯蘭建築風格,將種植代表科威特特色的植栽,營造出靜謐優雅的空間。

LAVA創辦人之一Christian Tschersich表示:「透過『遠見燈塔』這個概念,我們希望在2025大阪世博上,展現科威特對未來的宏大願景與永恆精神。展館不僅僅是一座建築,還代表著科威特『2035願景』的未來藍圖,希望遊客能親身感受其文化與價值。」

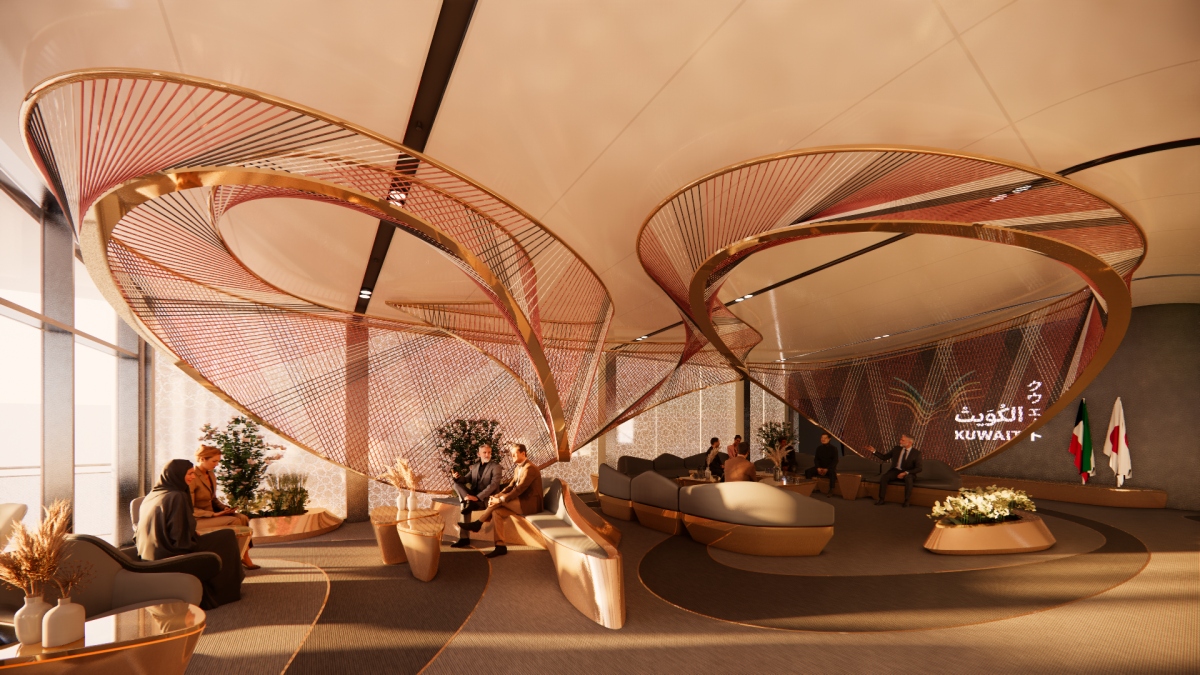

傳統與高科技融合的視覺盛宴

展覽內容由創意公司insglück負責策畫,希冀打造出一場結合傳統與高科技的沉浸式體驗。展覽分為四大主題展區,整體設計融合互動空間與多感官體驗,並以壯闊的穹頂投影結尾,讓參觀之旅達到極致沉浸。

展覽以一場精彩的前導秀開場,邀請大家走進一顆巨型珍珠,探索科威特的秘密。接著進入呈現貿易歷史的沙漠場景展區。第三展區則聚焦科威特人民,將沿著巨大的互動牆面,呈現科威特社會的縮影,也讓大家能認識到科威特的重要人物與特色項目,親身感受這個國家的多元文化、經濟與科學發展。最後,在壯麗的穹頂投影之下,遊客將透過自己的願景與夢想,共同描繪未來藍圖。

2025大阪世博「科威特館」

展期:2025年4月13日至10月13日

更多資訊可至科威特館官網查詢

資料來源|Kuwait Pavilion、LAVA