日本設計指標獎項GOOD DESIGN AWARD揭曉2024年獲獎名單,岡山縣發行的地方雜誌《PLUG MAGAZINE》一舉奪下金獎「經濟產業大臣獎」,這不僅是岡山縣內企業、甚至也是首次獲得該獎項的雜誌媒體。在這個紙本雜誌銷量銳減、紛紛轉型數位的媒體潮流之中,《PLUG MAGAZINE》如何逆風創造毫不遜色於全國性雜誌的文化高度?

日本地方刊物在戰後社會誕生,起初作為社運人士宣傳理念的手段,曾經扮演提供在地第一手情報的媒體,亦曾被當作在地居民相互維繫情感的社群平台。進入21世紀,以東日本大地震、已故安倍首相所推動的「地方創生」政策為契機,日本各地對故鄉、社區營造的意識再次興起,推廣在地文化的刊物亦如雨後春筍般地出現。

然而,地方刊物長年來面臨過度倚賴廣告收益、消費在地資源等問題而難以持續發行,往往不出數年內,亦或是資金、補助金結束後便不得不宣布停刊。在這趨勢之中,2004年誕生於岡山縣的《PLUG MAGAZINE》在去年迎接了創刊20週年,是非常罕見的「長壽」特例。雖名為地方雜誌,《PLUG MAGAZINE》不像一般常見的地方刊物著眼於景點、美食等軟性內容,每期近200頁的內容中,從時尚、青年文化、政治經濟、社會議題等多元面向切入,將焦點放在「人」之上,形塑出「很酷」的岡山。

雜誌的誕生來自於對家鄉的自卑感

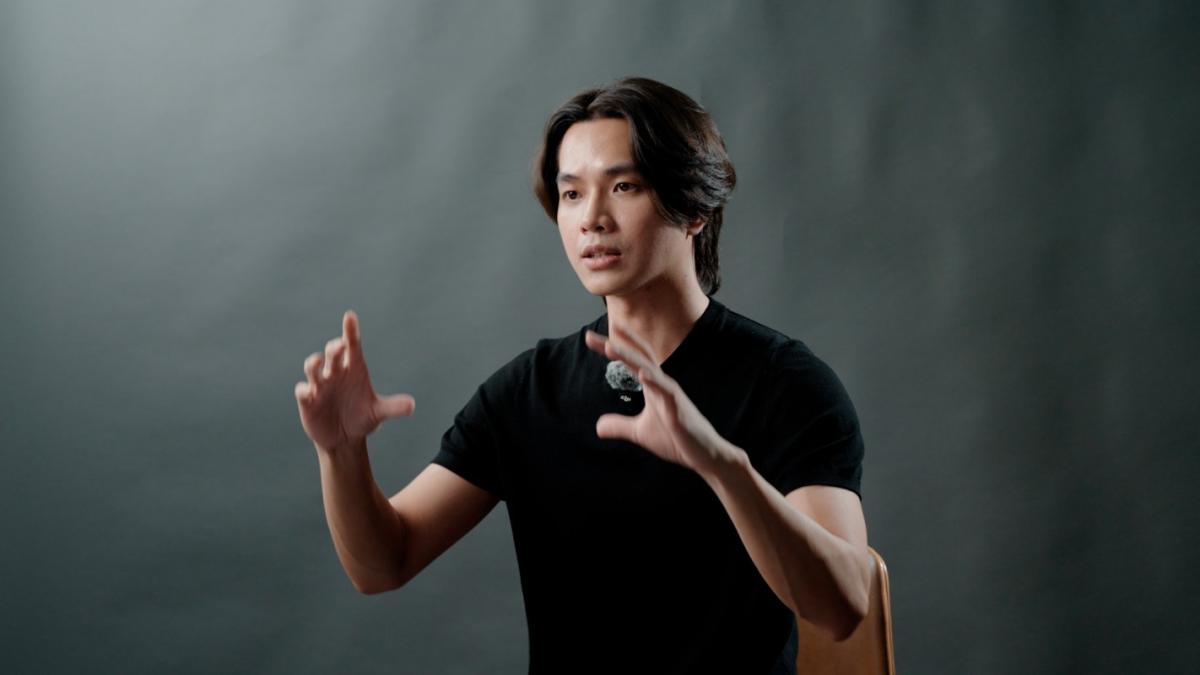

催生《PLUG MAGAZINE》的總編輯山本佑輔說,這本雜誌的原點是2004年的「岡山縣高中生祭典」。為了串聯起包含不良少年、拒學學生的同年代高中生,當時高三的山本佑輔和夥伴們奔走拉贊助,舉行制服主題時裝秀、與兒童權益相關的研討會、樂團演出等活動。而《PLUG MAGAZINE》創刊成員,正是當時因「岡山縣高中生祭典」而結識的5人。

山本佑輔提及,當時的岡山並不缺乏在時尚、音樂領域的新星,但卻沒有介紹這些文化的雜誌,「之所以想創辦雜誌,比起為了振興在地,更是出於一種自卑感,自己居住的城市裡居然沒有一本讓人覺得『很酷』的雜誌。」於是,連「啟動Mac電腦」都不會的他們,開始從頭摸索Illustrator等軟體。山本佑輔也提到,在決定創辦雜誌後,他廣泛翻閱國內外各個領域的雜誌,參考了如福岡的《NO》(ノー)與關西地區的《Kajikaji》(カジカジ)等當時指標性的地方文化刊物,也從零開始認識日本雜誌的歷史與變遷。

最初《PLUG MAGAZINE》作為「免費誌」設置於岡山縣內的服飾店、美容院、咖啡廳等地,在各個據點各配發約100本雜誌,往往在出刊日當天就被索取一空,成功觸及了在地的文青族群。而為了將讀者群從藝文圈向外擴張,在2010年轉為付費雜誌、拓展縣內超商和書店等通路。也是在此時,雜誌發行量增加至5萬本,並持續至今。

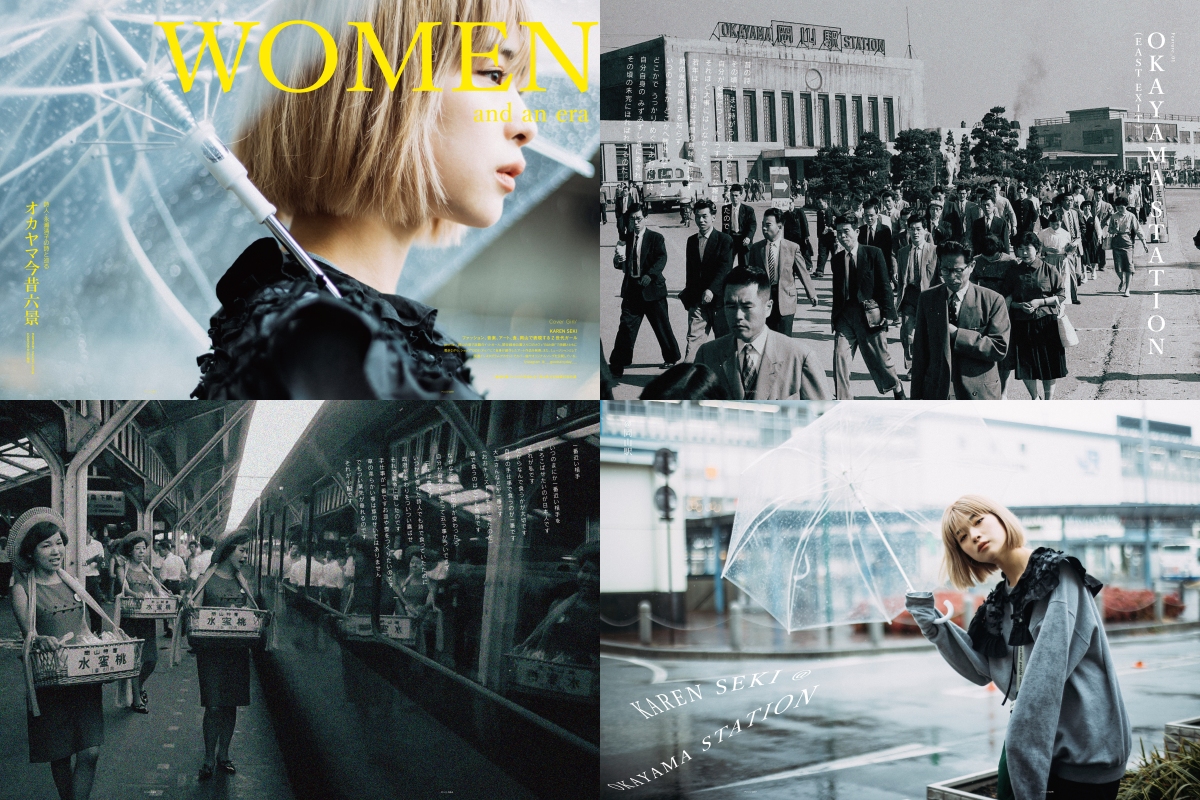

2018年團隊開始跨出岡山,從地方刊物轉型為「來自岡山的全國性雜誌」。不僅進軍東京及大阪等大都市的蔦屋書店,在內容上也邀請藝人、政治人物等全國知名人士暢談對家鄉的回憶,一探這些大人物在其他採訪中難以見到的真摯情感。但在新冠疫情期間因跨縣市的採訪行程受到限制,在2020年後回歸以岡山縣為主的內容,發刊至今。

藉由雜誌與線下活動,打破地方社會的上下關係

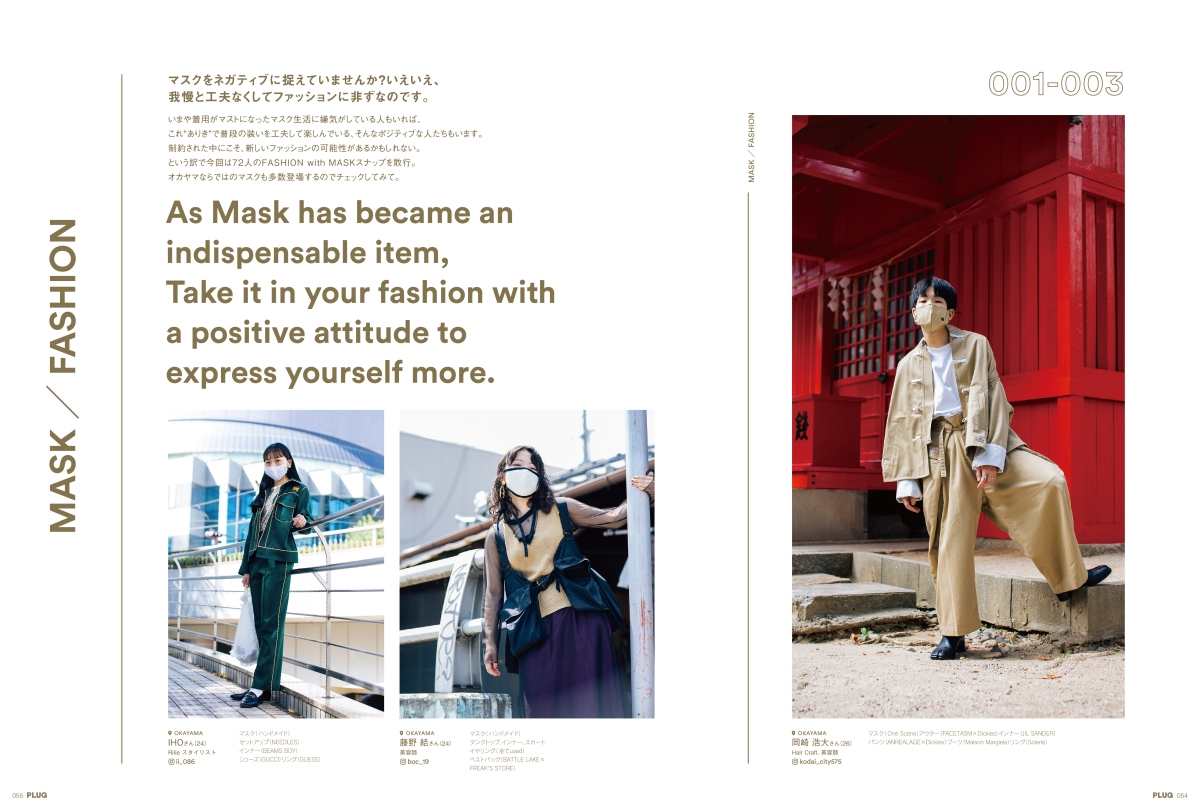

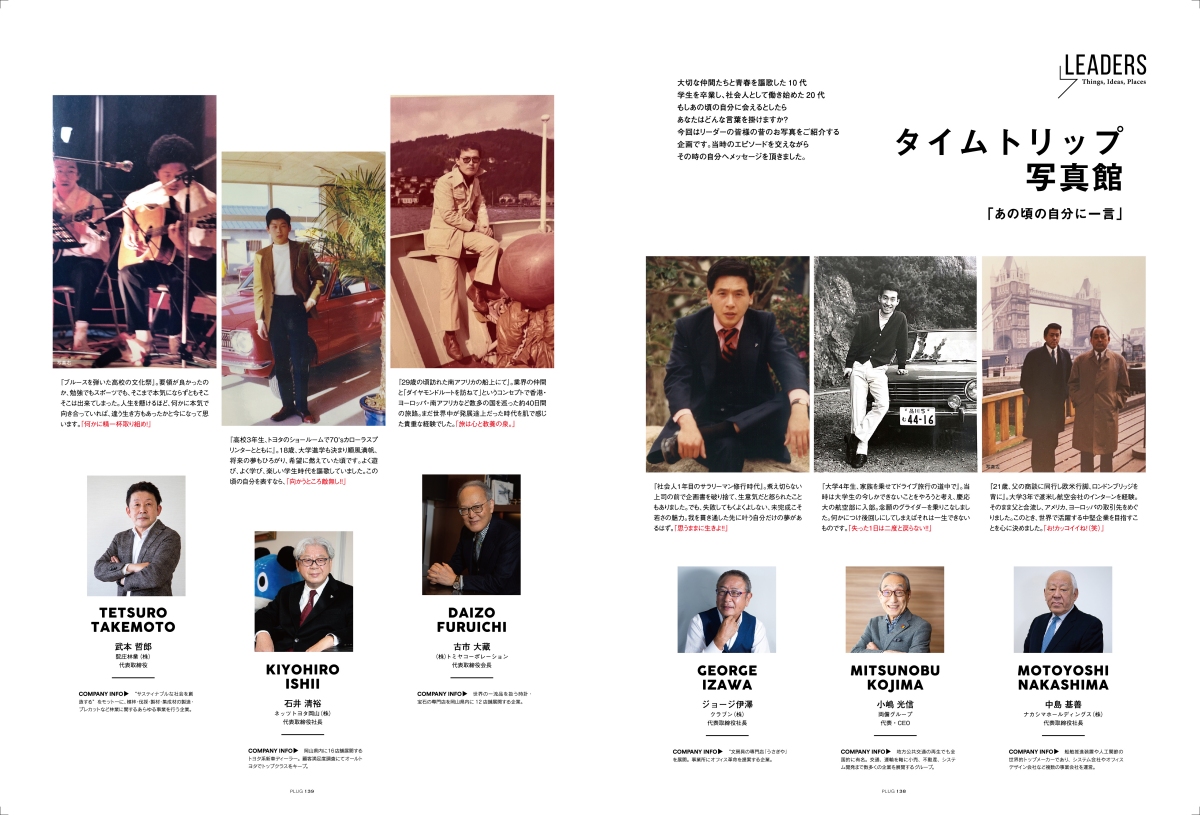

翻開《PLUG MAGAZINE》,可見在同一專題裡並列了國會議員、身著制服的女高中生及滿身刺青的饒舌歌手的身影。在雜誌分眾化趨勢之下,《PLUG MAGAZINE》卻反其道而行,不限定類別與讀者群,也在雜誌上同時刊載了不分職種、頭銜、年齡與性別的受訪者聲音。之所以如此安排,山本佑輔說明,正如雜誌名稱「PLUG」一詞的引爆裝置之意,希望藉由這本雜誌打破地方的上下關係,並增加不同在地族群相互認識、理解的機會。

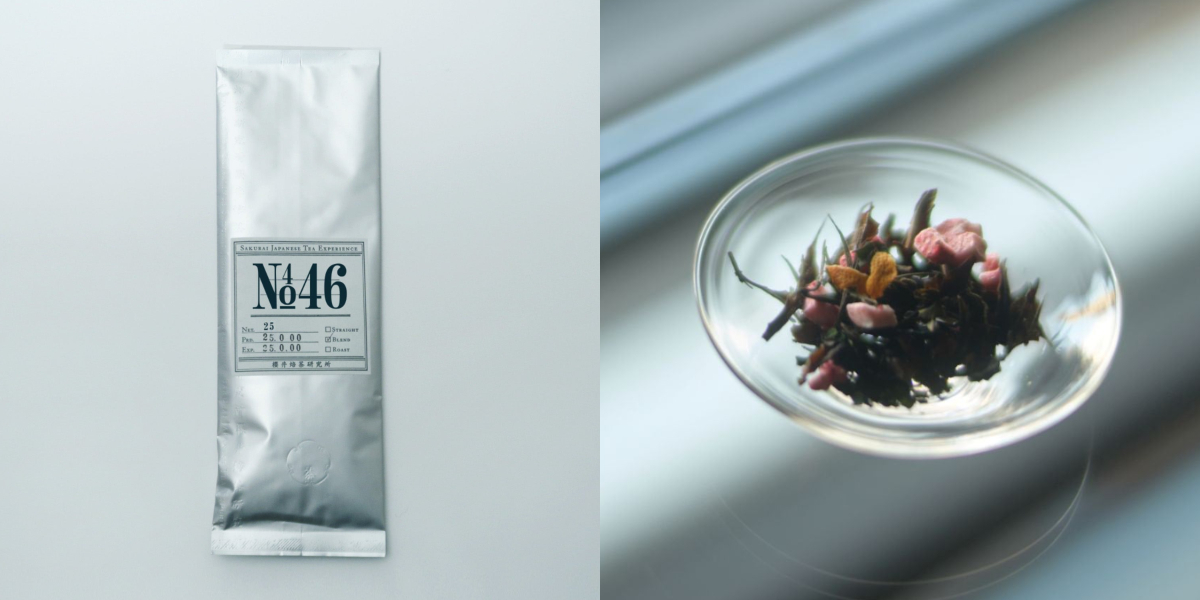

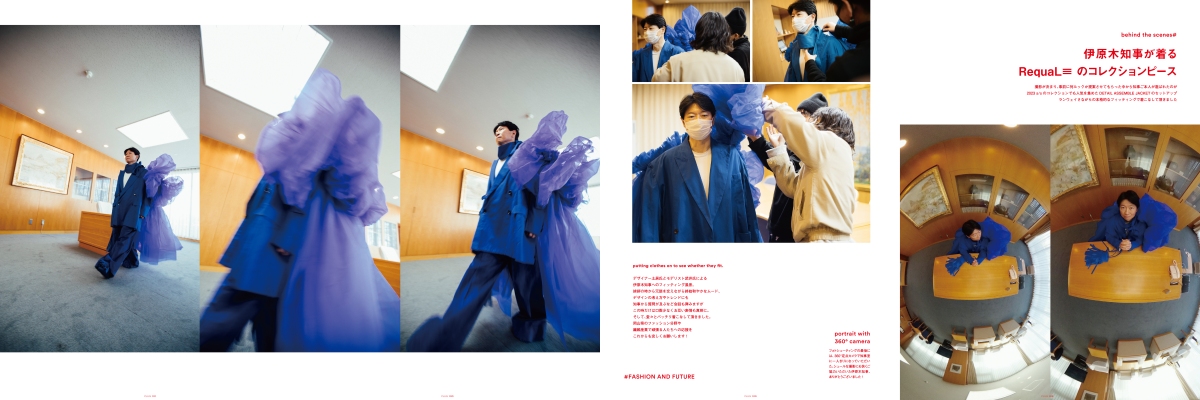

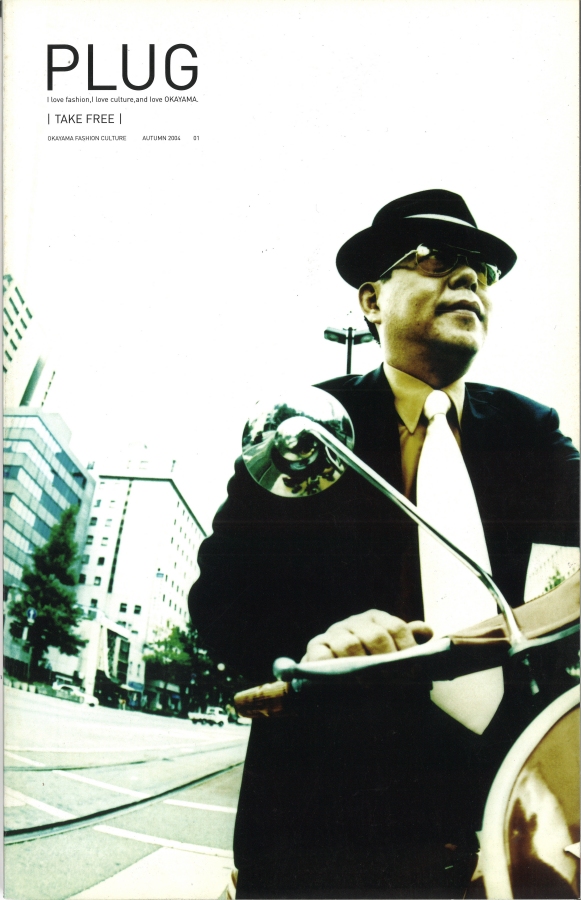

然而也不免令人好奇,他們是如何說服日本首相、防衛大臣、國會議員等重量級人物接受採訪?有時甚至不只是訪談,在創刊號封面上,時任岡山市長荻原誠司化身為日劇《偵探物語》的角色;在第60期特刊中也邀請了現任縣長伊原木隆太穿上在地設計師的作品,在辦公室內闊步走秀。山本佑輔說明,雜誌創刊時為了能創造出令人耳目一新的感覺,採用的手法其一便是「以輕鬆的方式探討政治議題」,這也進而成為日後《PLUG MAGAZINE》有別於其他地方刊物的獨有特色之一。

但山本佑輔強調,所有的約訪都由團隊主動出擊,並無特別的人脈,反而甚至會刻意避免透過關係介紹。不分名人與素人,只要是企劃需求,他們就會積極地發出邀請。他說,他在國小、國高中都擔任學生會長,也身兼外部學生團體的負責人,所以並不排斥接觸政治人物,也很早就領悟到「要有頭銜才有話語權」。「做雜誌也是一樣,如何從零開始取得人們對這個雜誌品牌的信賴、爭取人們的關注目光,這部分確實和學生時代的經歷有所連結。」

串聯起地方上各個領域人士的行動,更延伸至線下活動之中。始於2010年的「OKAYAMA AWARD」聚焦於49歲以下,深具潛力的岡山出身創業家、研究者或社運人士,打破地方獎項經常頒給高齡者、具有顯赫成就人士的常規,讓廚師、美髮師、大學教授、NPO團體、新創企業等各個領域人才在頒獎典禮齊聚一堂,催生實體交流的機會。「PLUG NIGHT」則是為了回應讀者「岡山沒有適合盛裝打扮前往的社交場所」的聲音,在2006 年開始的時尚裝扮活動。全盛期曾高達3,000人共襄盛舉,以時尚、音樂為媒介,讓岡山的人們充滿自信地走上街頭。山本佑輔也提到,因岡山縣以牛仔褲的產地聞名,未來希望能齊聚知名品牌,以牛仔為主題在岡山舉行國際級的時裝秀。

反問為什麼需要做這本雜誌?

《PLUG MAGAZINE》目前採一年兩刊,採訪、攝影、設計、廣告製作、活動策劃均由5位成員一手包辦,其中包含山本佑輔在內的3人是創刊至今的元老成員。雜誌版面乍看並無統一風格,但又有共通的洗鍊設計感,所有的頁面均委由創刊成員之一的河野滿知子進行監修,由她一手打造雜誌的外在視覺形象。

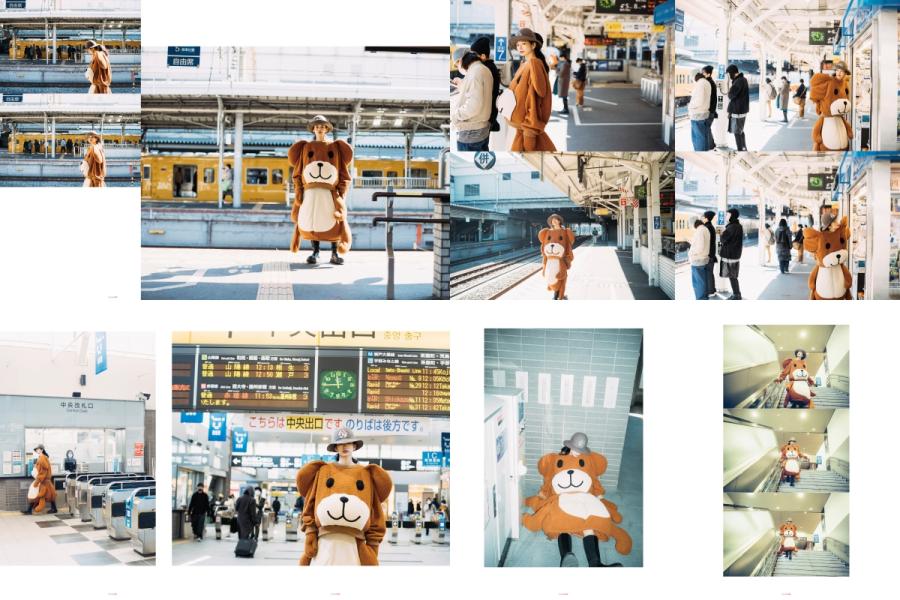

有趣的是,除了少數品牌提供的廣告頁面外,整本雜誌的視覺幾乎都是由編輯團隊親自進行拍攝、編排。這不僅限於封面特輯或名人專訪,一個個素人也都成了團隊精心梳化的對象。山本佑輔說,每一期至少有超過100位、多則會有近200位受訪者在雜誌登場,有時他們甚至得在一天內完成20場以上的拍攝。

「創辦一本很酷的雜誌,讓岡山能變得『更潮』!」是《PLUG MAGAZINE》創刊時的動機。問及如何將「酷」此一概念落實進雜誌時,山本佑輔以亞里斯多德的說服修辭學為例,團隊心目中認為「很酷」的東西,毫無例外地符合了「人格」(ethos)、「邏輯」(logos)和「情感」(pathos)三要素。「雖然聽起來很抽象,但這是我們做雜誌的最優先條件,比起收益、銷量、追蹤數、觸及率這些數據指標都還重要。」但山本佑輔也接著說,他一點也不覺得自己做的雜誌已經「很酷」。他進一步解釋,確實也可以仿效國際知名的潮流文化雜誌,但地方刊物想要走得長遠,不能一味提供好高騖遠的內容,「我們在乎的是如何和地方並肩齊步,持續地堅持下去。」

對於地方刊物的必要性,山本佑輔說現在太多曇花一現的地方刊物,「我們經常捫心自問『為什麼需要做這本雜誌?』而現今能回應這個問題的地方雜誌可說已少之又少。」由於《PLUG MAGAZINE》團隊並不把雜誌看成是單純的廣告媒體,才能夠堅持了長達20年之久。他們將雜誌出版視為文化活動,作為傳承在地記憶裝置的同時,持續提供地方新的創意價值。他們自嘲為「地方雜誌最後的垂死掙扎」,大膽地「向業界豎起中指(Fuck Sign)」,為了無新意的出版業界注入來自地方的活水。

試想若並非在20年前,而是現在要創辦媒體,山本佑輔仍舊會選擇雜誌嗎?他的回答是肯定的,「在日本,雜誌的本質是為了對抗主流。這是我們十分重視的理念,而在這個數位時代做紙本雜誌,正是一種反擊的行為。」

BIZ IDEA

聯動在地商家的時裝秀

除了面向在地居民,「PLUG NIGHT」也和在地百貨公司、選物店合作,邀請商家們進行穿搭提案,並在店面櫥窗展出,藉此帶來地方的經濟效益。

編輯團隊主動出擊的廣告頁面

雜誌收益來源近百分之百來自廣告,且廣告幾乎都是編輯團隊主動的提案。藉由採訪掌握在地企業的現況、課題,以此優勢向企業提案適合的視覺形象或廣告標語。

立足在地的全國雜誌

《PLUG MAGAZINE》於2018年轉型為全國雜誌,為了讓不熟悉岡山的人也能產生興趣,推出「LOCAL PRIDE」企劃,邀請廣瀨鈴、秋元康、隈研吾等名人暢談童年回憶,誘發讀者將目光投向地方都市。

BIZ NUMBER

5萬本

《PLUG MAGAZINE》在2010年拓展縣內超商、書店通路後,發行量由3萬本增刷至5萬本。以付費的地方刊物而言,是十分驚人的數字。

1,000個

除了在日本Amazon和外縣市的書店上架外,《PLUG MAGAZINE》在岡山縣內有美容院、選物店、診所及銀行等超過1,000個據點。

20年

山本佑輔說雜誌能堅持20年之久,來自「不假思索的衝勁」,做雜誌就像學生時期的延長線,彷彿在玩社團或策劃校慶,一切先做就對了!

企劃|張以潔 文|廖怡鈞 圖片提供|PLUG MAGAZINE