在一間咖啡廳或酒吧裡,音樂往往是最先被感受到,卻也最容易被忽略的存在。然而對於將音樂視為靈魂的創辦人們來說,它不僅關乎好聽與否,更代表著「這個地方想說什麼」、「這裡的人正在感受什麼」。走進2個風格鮮明的空間——INTRO Kitchen與Double Check,聽創辦人談他們如何以音樂構築氛圍、回應感官,也形塑出關於生活的想像。

INTRO Kitchen│以喜歡的旋律與物件,譜出一張生活的專輯

INTRO Kitchen的起點,是一個再單純不過的念頭——「我想開一間黑膠咖啡廳。」創辦人羅可恬原本構想的是一個規模更小、純粹播放黑膠的空間,直到意外遇見這個比預期寬敞許多的場地,才加入了完整的早午餐規劃,延伸出結合音樂元素與生活風格的樣貌。她笑著說,自己的父親曾將INTRO唸成「陰錯陽差」,卻無意間為這個空間的誕生與風格添上一筆註解——「在拼拼湊湊中,把喜歡的東西都聚集在一起。」那些來自海外生活的靈感、倫敦的日常、學音樂時累積的感受,以及對選物與氛圍的敏感,都在這裡找到了出口。

如果說音樂是羅可恬生活裡未曾斷過的聲音,那麼INTRO就像是一張她慢慢譜出的專輯——不急著定義、不追求完美,只希望誠實地裝載那些她真心喜歡的事物。「黑膠只是我喜歡的其中一個元素。」她不希望INTRO被定義為黑膠主題餐廳,或成為只有內行人才懂的場域。她將這裡視為一個開放的日常空間,讓音樂、設計和家具等元素自然交織,不需要高門檻,也不需要「懂」什麼才能參與其中。「我希望每個來到這裡的人,都能找到自己喜歡的東西。」她真誠地說道。

音樂流動於空間,也流動在餐桌上

對羅可恬來說,音樂從來不只是陪襯,而是一種氛圍的編排。在INTRO開始營運之前,她就經常想像要放什麼樣的音樂。她會設想某個陽光灑落的午後,有人獨自喝著咖啡,也有三五好友輕聲聊天,這樣的場景裡,什麼樣的旋律最剛好?這些畫面成了她編排播放清單的起點,直到現在,店裡的歌單仍是由她親自挑選的。偶爾遇上節日,她還會特別準備限定歌單,連黑膠牆上的專輯也會換得繽紛些許,讓空間的氛圍隨著時序悄然轉變。

INTRO的菜單設計,也藏著羅可恬對音樂元素的細 膩巧思。她將每個分類命名為一段旋律:前菜是 Intro、主餐是Chorus、飲料是Bridge,經常作為收尾的甜點則是Outro。這些命名來自她熟悉的音樂語言,也像是一張專輯裡的段落編排,帶有自然的起承轉合。「雖然有這樣的順序感,但吃飯還是照每個人的習慣來就好。」她認為,就像播放清單一樣,飲食也是依照當下的情緒和節奏自由組合,創造出一份屬於自己的味蕾編曲。

將生活片段變成風格,讓音樂成為提案

除此之外,INTRO空間裡的每一樣物件,也像是旋律的延伸。從英國帶回的黑膠、雜誌與鼓棒,到朋友介紹的藝術作品,都不是為了布景而選,而是來自她生活中的片段與記憶。「有些東西剛開始不覺得特別,但久了你會發現,它其實很適合放在這裡。」羅可恬形容這樣的過程就像拼圖,一塊塊慢慢地接上,最後成了現在的樣子。

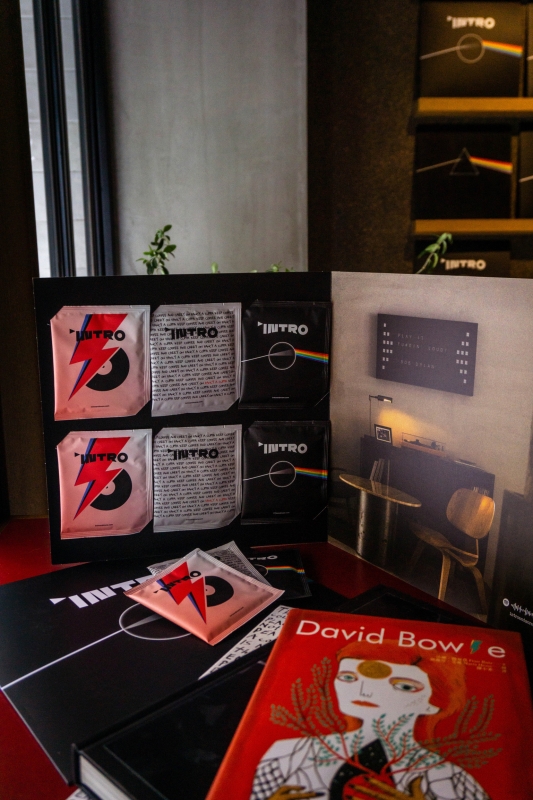

而這份從生活延伸出的風格,也自然地發展到周邊商品。以經典專輯為靈感推出的浸泡式咖啡,是她感受最深的一次嘗試。除了完整地復刻了黑膠專輯封面的質感,她還在每款包裝裡藏了自己設計的歌單,想像人們在家泡咖啡時,會是什麼樣的心情、希望聽到什麼樣的音樂。「我們常常在想,下一次還能玩什麼?」這些「有點奇怪但很好玩」的實驗,都是她結合音樂與生活美學的延伸提案。

「我覺得喜歡音樂或藝術,可以是一件很純粹、主觀的事。」從牆上的黑膠擺設到播放清單的設計,羅可恬希望讓音樂自然地流動於空間之中,讓來訪的顧客都能自在參與、融入。「你不需要很懂,才有資格說喜歡;也不一定要很懂音樂,才能討論黑膠。你可以只是覺得黑膠漂亮,那就足夠了。但如果剛好有一天,你在這裡聽見一首熟悉的旋律、看見一張曾經珍藏過的黑膠,那種『欸,有人懂我』的瞬間,就是INTRO想要傳遞的感覺。」

在倫敦留學時,留下最有意義的一張黑膠是?

在倫敦的第一年,我發現了由三姊妹組成的樂團HAIM。當時她們還不算特別知名,票價才20英鎊,但現場表演的渲染力讓我大受震撼。同年我甚至在巴塞隆納的春之聲音樂節(Primavera Sound)又意外地看到她們一次。從那之後,她們的專輯《Days Are Gone》便成了我留學時期最重要的音樂記憶之一。雖然經常被歸類為流行音樂,卻能從她們的旋律與節奏中,聽見老派樂團的影子與Motown風格的靈韻,對我來說,是非常有實力與深度的創作。或許是因為三姊妹從小就一起玩音樂,那種默契讓她們的作品顯得特別完整、有力量。

Double Check│從聲音出發,找回感官與記憶中單純的好日子

酒吧林立的東區巷弄裡,一走進Double Check,感受到的不是典型酒吧的喧鬧人聲,而是一種沉穩而包覆的音樂氛圍。在昏黃燈光與高級音響交織出的空間裡,音樂有存在感,卻不壓迫、不妨礙交談,像是空氣中的另一層紋理。這間由阿比創立的音樂酒吧,圍繞著「聽覺體驗」展開——他更傾向將這裡稱為「音樂廳」,一個讓聲音與思緒在空間中沉澱的地方。

成長於70、80年代的阿比說,在沒有手機和網路的時代,唯一能抒發情緒的,就是雜誌與音樂。人們翻書、寫字、聽歌,用感官去探索世界,「但現在,我們的功能正一個個被關掉了。」Double Check的誕生,是他對那段生活感知的溫柔重現——「我做這件事,就是想分享我們那年代單純的好日子。」

設計第二個家,讓聲音被溫柔地聽見

「我真正想賣給大家的,是一種舒服。」阿比親切地說。從聲音的照顧開始,延伸到光線、座位與腳底的觸感——Double Check唯一的規則,就是要脫鞋。這不只是潔癖,而是讓人放下戒心的設計。「你願意放下,我們就有責任讓你得到一些什 麼。」他說,這也回應了店名的由來:所有感官體驗,都是他double check後才端出的東西。

美工科出身的阿比,對空間陳列與氛圍營造格外敏銳,從沙發質地、椅背角度到燈光,店內的軟裝多由他親自挑選與調整。他分享自己選家具的首要條件是「耐用」,讓物件能在時間與使用中留下痕跡。「最好木桌被手掌摸上一萬次,皮沙發被兩千個人坐過,才會有自然的光澤與褶皺。」他笑著說道。光線方面,則特意選用燭光與鎢絲燈,以暖色調營造柔和氣氛,讓人一走進來就能感受到鬆軟的溫度,彷彿回到了真正的家。

而聲音,始終是Double Check設計的起點與核心。店內選用法國高階音響Focal,讓音樂的每個層次都能被細膩地捕捉。同時,為了讓音響效果發揮得更好,空間的裝潢也充滿巧思——牆面的木格結構分散聲波,天花板的切割設計則吸收反射,最後順著吧台的弧形牆面,將聲音溫柔地「收回」,保持音效的純淨。他也補充,一個好的音場,不在於音量多大,而是一種「包覆感」。「當你發現怎麼講都比不過音樂時,自然就會放低聲音。那是一種提醒,也是一種自我提升。你會發現,對方其實聽得見。」這樣的設計,不只聽得舒服,更讓人重新意識到自己的感官狀態。「因為一旦嘴巴打開了,耳朵就關上了。」

選一首歌,拉近人與人的距離

阿比強調,真正的DJ不只是播放一套帥氣的set,而是透過觀察與理解現場氛圍,為每個人挑出最適合的聲音。店內除了每天安排不同風格的DJ時段,平時,他也鼓勵員工自由播歌、分享音樂品味。「從一個人選的歌,就能看見他的內心世界。」他笑說,以前認識人時,第一句話是:「你平常聽什麼音樂?」現在卻變成:「你喝什麼酒?」但在他心裡,音樂始終是靠近與了解一個人最誠實的方式。

店內陳列的黑膠唱片與雜誌,也像是阿比個人生活的延伸,是時代文化的自然累積。「以前大家會透過物件、擺設,去表達自己是什麼樣的人。」對他來說,音樂與知識就是一間店的靈魂。聽著歌、看著畫、喝點酒,這樣的時刻,就是所謂的「當下」——真正把感官打開,專注地活在眼前。他也形容,現在的黑膠文化不只是復古風潮,「它一直都在,只是像冰山一樣,正在迅速融化。」因此,他希望藉由這個空間,讓大家慢慢地體驗、感受。「我們不求翻轉世界,但我們盡力地分享,分享那些我們覺得曾經很不錯的東西,看看能不能像播種一樣,慢慢地發芽——就像這間店10年前開始時的樣子。」

如果Double Check是一張唱片?

Underworld的單曲〈Born Slippy(Nuxx)〉對我來說是通往電子音樂世界的第一扇門,也是促使我想開這間店的啟蒙之一。在90年代,主流表演還是以鼓、貝斯、吉他的傳統編制為主時,這個團體是最早一批使用live機台做現場演出的先驅。第一次看到電子樂的現場演出,那種震撼讓我重新思考音樂表演的可能性,也開始關注聲音本身的質地。尤其國外對音樂的要求很高,才讓我發現,音樂其實包含許多不依賴樂器的細節。從那時起,我對「聽覺」變得非常著迷,而Double Check,正是我對聲音、感官與空間氛圍的延伸實踐。

羅可恬(Tien)

INTRO Kitchen創辦人,大學期間前往倫敦主修流行音樂表演,回台後從事爵士鼓教學工作及參與樂團演出。2021年創立INTRO Kitchen,結合音樂、選物與餐飲美學,並將於2025年下半年創立全新咖啡品牌。彭緯豪(阿比)

五弄文創執行長。2015年與雜誌收藏家周筵川共同創辦Boven雜誌圖書館,開啟東區五弄的文化聚落計畫,致力於以藝術串聯五感體驗與街區日常。同年創立Double Check,以「聆聽」為核心理念,透過音樂、光線與空間設計,打造能慢下來、細細感受聲音的生活場域。

文|葉欣昀 攝影|鏡好映像工作室_林家賢、JSC Design Studio 圖片提供|INTRO Kitchen