工藝家像當代的鍊金術師,傳承傳統也投注創新,試驗各種材料和工法,用雙手和親身勞動讓創意落地,傳達對美的看法,甚至包裹對不同議題的觀點。

「LOEWE工藝獎」致力挖掘世界各地的新銳工藝家,2025年大獎及優異獎得主日前公布——工藝家們或藉古老的泥條盤築技法,試驗陶土材料的變異可能;或以汽車行業回收鋁材質製成金屬雕塑,傳達對消費主義的反思;或以銅線、水溶性織物的巧妙組合,為家鄉傳統編織及刺繡工藝賦予新貌。

LOEWE為什麼要辦工藝獎?

Jonathan Anderson執掌LOEWE創意十年間,用心維繫品牌流傳上百年的「工藝」血脈,除了長期與工匠和藝術家跨界合作,更受品牌以皮革工藝合作社起家的歷史啟發,於2016年創立「LOEWE工藝獎」,持續挖掘全球新銳工藝家。2025年,LOEWE工藝獎收到全球超過4,600件作品參賽,創作媒材涵蓋陶、木、紡織品、家具、紙、玻璃、金屬、珠寶、漆器等,一起來看哪些匠心獨運之作脫穎而出拿下大獎!

與「壓力」一起試驗陶土的極限

今年大獎由日本工藝家青木邦真(Kunimasa Aoki)拿下,他藉陶瓷作品《Realm of Living Things 19》探索陶土的應用極限,將古老的泥條盤築技術,與重力、時間、壓力等外在因素相互作用,試驗材料在受壓時變形、破裂等不同變化可能。創作過程中,他將薄黏土條反覆堆疊、壓模、再壓縮成層狀,接著放進窯中燒製直到冒煙,出窯後為其塗上由泥土、鉛筆痕跡交織的裝飾塗層,為陶器賦予石雕般的獨特視覺效果。

回收鋁材成雕塑,藏消費主義反思

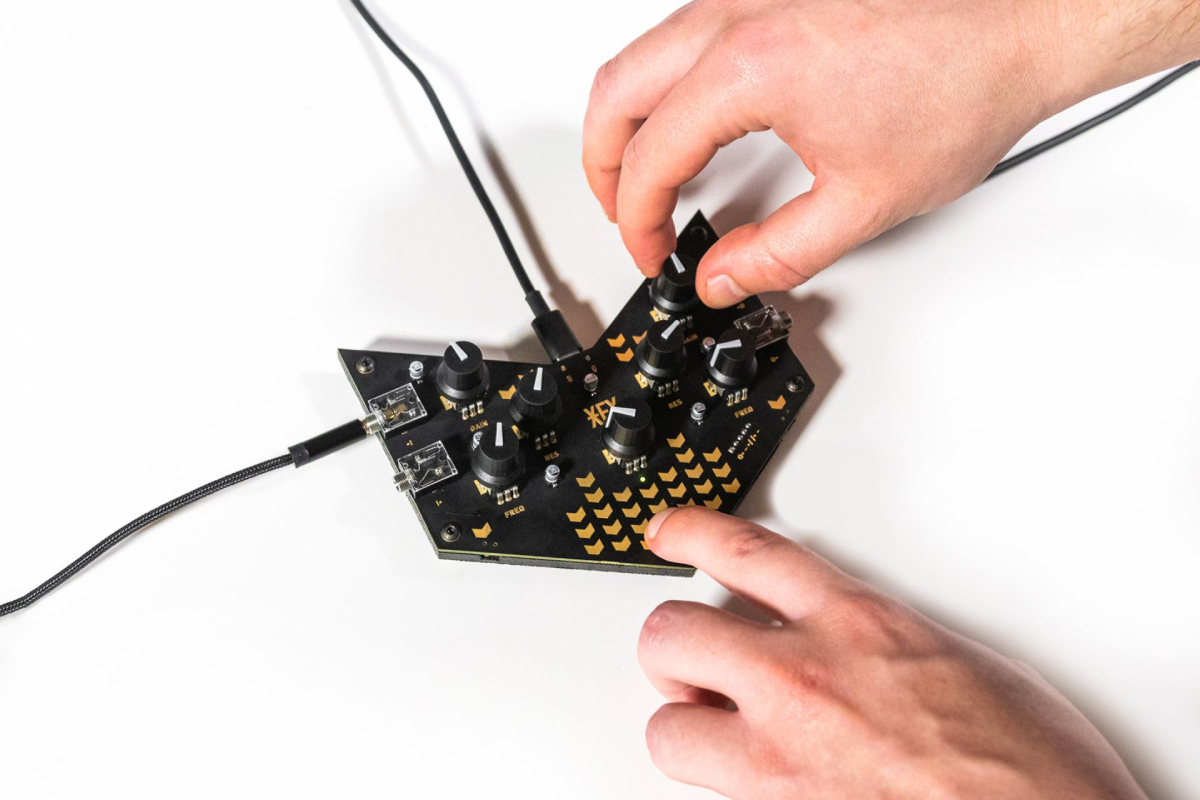

來自尼日利亞的工藝家Nifemi Marcus-Bello,憑金屬雕塑《TM Bench with Bow》奪得其中一座優異獎。工藝家取材自汽車行業回收來的鋁材,將鋁熔化後,倒入由夾板及手邊現成物一同打造的模具當中,分區鑄造出零件,最後將其銲接在一塊,打磨成一件富尼日利亞本土家具風貌的雕塑。本作不僅展現了材料的原始美感,也藉選材思考及勞動過程,對全球化消費主義下不對等的權力關係提出反思。

織布溶解後,12世紀古老圖騰浮現

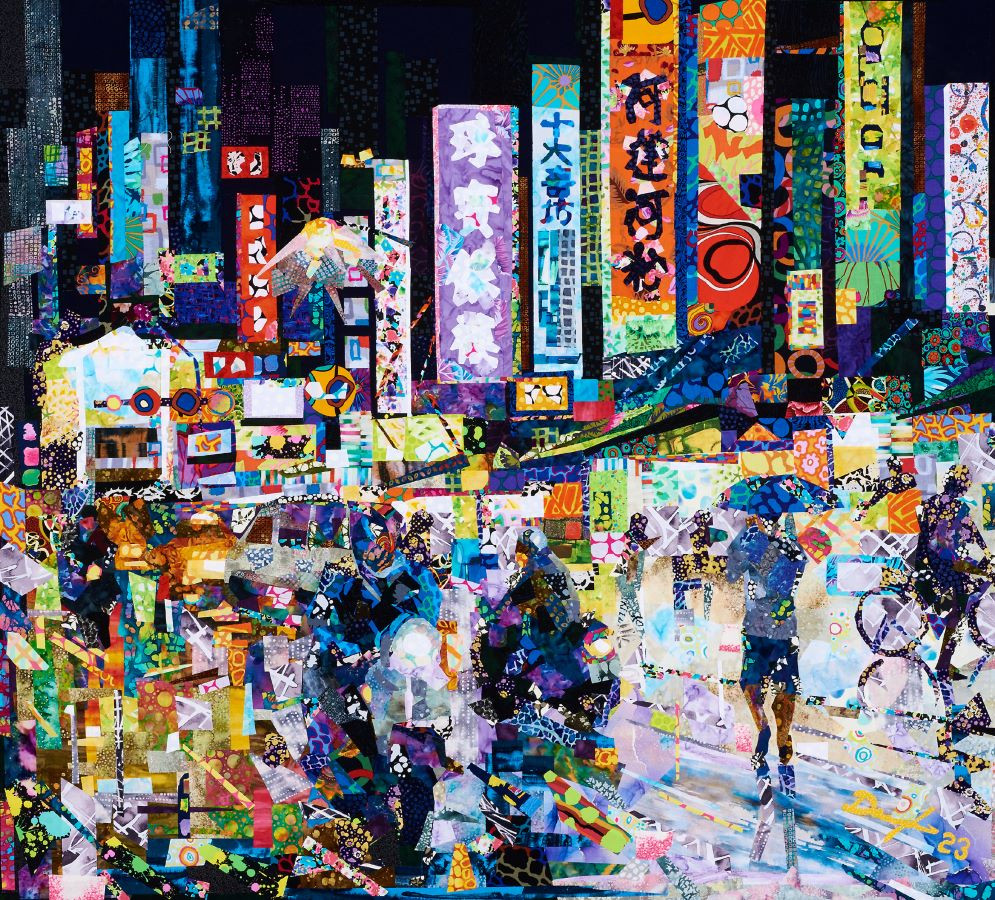

另一位優異獎得主是來自印度的Studio Sumakshi Singh,三位成員攜手以工藝復刻古老記憶。得獎作品《Monument》將德里12世紀古建築——古達明納塔(Qutb Minar)的樑柱圖案,轉化為浪漫輕盈的玫瑰色「布幔」。其所用工法非常有趣, 工匠們將純銅和尼龍纏繞為線材,結合印度傳統織辮、蕾絲與刺繡工藝,繡在水溶性織物上,接著將織物溶解,只留下繁複精緻的銅線結構,暗喻古蹟雖隨時間流逝而頹敗,但記憶不滅,存於歷史長流中的文化始終具備強韌生命力。

本屆參賽作品趨勢:古法新創,致敬傳統

評審團觀察,本屆不少參選作品皆透過嶄新手法,重新詮釋古老工藝及傳統材料,除了前面提到的優異獎得主Studio Sumakshi Singh以銅線、水溶性織物的巧妙搭配,展現印度傳統編織及刺繡工藝的新貌,另有工藝家將織籃技術融入陶土、把織布工藝應用於金屬,又或以當代視角演繹傳統主題,向世代相傳的口述傳統、儀式和工藝致敬。

特展馬德里展出中,線上也能看

若想一睹2025 LOEWE工藝展全30件候選作品真貌,特展現正於馬德里Thyssen-Bornemisza博物館展出。線上展覽亦同步登場,數位展間中每件作品都有詳盡的創作理念與工法介紹,並輔以多角度拍攝的細膩影像,讓未能赴現場觀展的觀眾也能有同等享受。