AI科技當道,現在談論「智慧」甚至想像建築的未來,都不免想到AI,但2025威尼斯建築雙年展策展人暨義大利建築家Carlo Ratti強調,本屆主題《智慧.自然.人工.集體》(Intelligens. Natural. Artificial. Collective.)絕對是以人為本。他認為現在是一個需要「適應力」的時代,而一切學科領域的藩籬都該被打破。

雙年展的傳統格局被打碎了,讓「智慧」如水流般滲透城市的每個角落。為了這屆主題,策展人Carlo Ratti特別選用了拉丁文「Intelligens」一詞,強調英文「intelligence」(智慧)與拉丁文「gens」(人民)的雙重含意,希望將「智慧」重新定義為共享的、進化的力量,暗示著一種更包容、多元且更具想像力的未來。

在AI熱潮的當下,Carlo Ratti曾在《Dezeen》專訪中強調,這不會是一個「由『科技宅』主導的雙年展」。問起這點,他分享:「我們最初甚至想把雙年展直接命名為『自然智慧』,正好在大家都在談AI的時候提出不同觀點。我真正著迷的是大自然和生態系統的智慧:它們如何適應環境、演化成長、回應各種壓力。」不過,策展團隊後來察覺到,科技若運用得當,其實也能成為人與空間的橋梁,讓數據和設計產生連結。例如現在的城市感測技術,便讓人們能即時「聽見」城市的聲音,使建築更能回應需求。他進一步說明:「AI可以幫助不同領域或社群之間的溝通,把數據轉化為有用的洞察,不是要取代人類,而是增強我們的能力。」而向來關注跨領域協作的他,更倡導「集體智慧」的概念——不只是建築師的創作,而是邀請各領域專家共同參與。最終,雙年展延伸至他對自然(NI)、人工(AI)與集體(CI)三種智慧的探討,而人,始終是這次雙年展的核心。

激起分散式的連鎖反應

本次,以往擔負一大半主展覽展出重任的中央展館(Padiglione Centrale)正好在修繕,可使用的空間變少,不過Carlo表示,「原本看起來的限制反而成了機會,失去中央展館後,反而能讓雙年展走向分散化。」從傳統的綠園城堡(Giardini)、軍械庫(Arsenale)拓展到衛星城市Mestre的馬格拉要塞(Forte Marghera)以及其他更多地點。「這種策略完美映照出智慧本身的運作模式——去中心化、相互連結、多線並進。我們不再依賴單一的敘事主軸,而是讓多重『連鎖反應』在整座城市中並行發生。」

此外,他們也展開雙年展史上首次「公開徵件」模式。不同於以往由上而下的策劃,Carlo團隊透過「Space for Ideas」平台向全球徵集主展覽作品。Carlo分享,選拔標準主要看三個重點:是否符合主題、能否主張結合不同領域的智慧概念,以及知識分享之外,還能如何帶來真正的創新。「談到挑戰,最困難的階段其實也最有意義。威尼斯建築雙年展史上第一次舉辦全球開放徵件,投稿數量之多出乎預料,要從中篩選確實是巨大工程,但也是珍貴機會,讓我們找到了那些原本可能被忽略的聲音。」

超過800組參與者的威尼斯實驗場

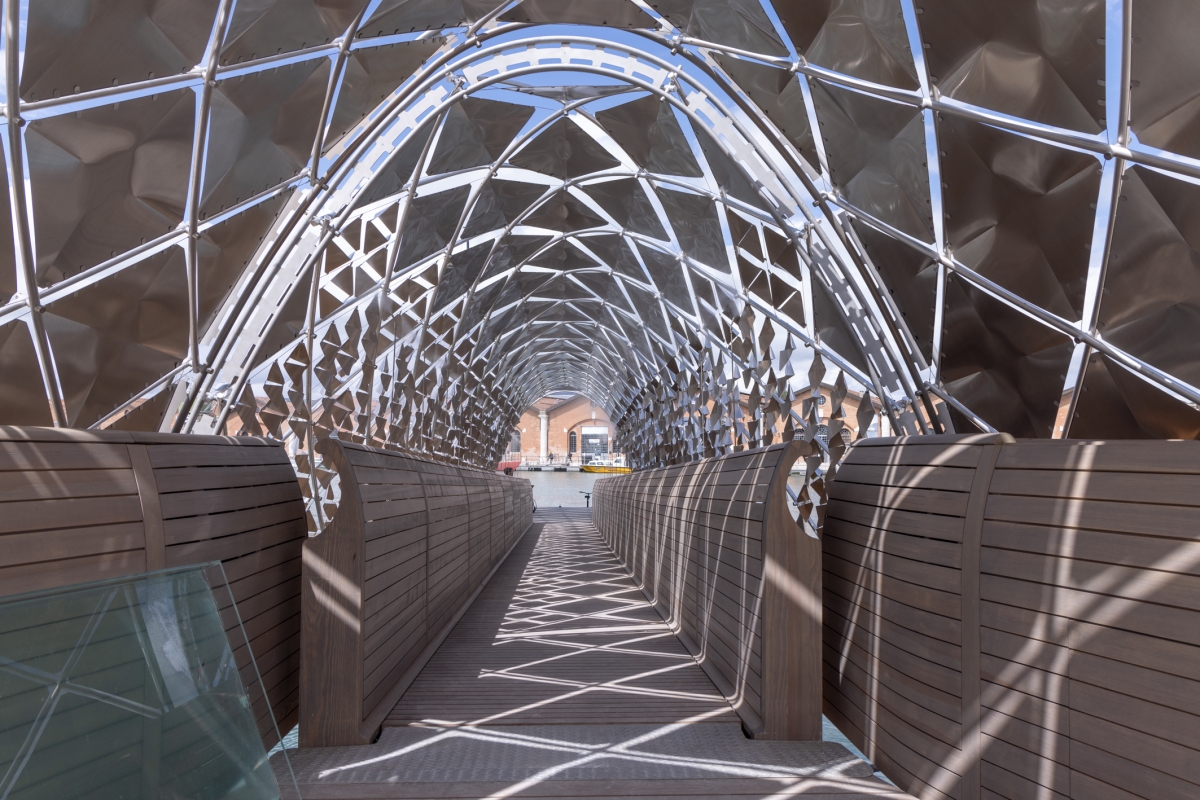

這屆建築雙年展總共有超過八百組參與者,可能是歷史之最,也呼應了「Intelligens」的核心價值:跨領域合作、勇於實驗、追求創新。最佳展覽參與金獅獎由Diller Scofidio + Renfro的〈Canal Café〉獲得,這個計畫大膽地從威尼斯運河取水,透過現場的過濾裝置轉化為可飲用的咖啡,讓參觀者直接體驗水質轉化的過程。銀獅獎的新銳得主Kate Crawford與Vladan Joler〈Calculating Empires〉以宏觀的時間軸,從五百年前的殖民擴張到今日的數位霸權,梳理出科技發展背後隱藏的權力結構。此外有兩件特別提名藝術家獎,其中奈及利亞建築師Tosin Oshinowo深入拉哥斯街頭市場,記錄這些由居民自發形成的都市空間如何運作;泰國建築師Boonserm Premthada則設計出一座與大象和諧共處的小教堂,重新定義人與動物的空間關係。同樣的精神也出現在未獲獎的優秀作品,另一個打動Carlo Ratti的「水上生活的實驗室」是Norman Foster基金會〈Gateway to Venice's Waterway〉,他進一步解釋:「它處理了一個很實際的問題,威尼斯要怎麼與水共存。我希望這個案例,能為未來的水上巴士站規劃提供參考。」

國家館部分,最受矚目的便是金獅獎得主巴林館《Heatwave》。面對日益嚴峻的高溫考驗,他們從傳統智慧中找到靈感,打造出一個懸浮的冷卻系統,為戶外工作者提供庇護,展現建築對社會現實的回應。同時獲得特別提及的國家館也相當出色。Carlo Ratti分享到,英國館《GBR: Geology of Britannic Repair》擁抱了「修復的智慧」,正視複雜的歷史問題;此外另一特別提及的教廷館《Opera aperta》則邀請大家一起修復一座廢棄教堂,讓建築成為眾人協力的成果。除了獲獎作品,還有幾個讓他印象深刻的國家館,如同丹麥館《Build of Site》將展館本身變成循環經濟的活範例;加拿大館《Picoplanktonics》透過活的藍綠菌,探索人工系統和自然系統如何共同演化;烏茲別克館《A Matter of Radiance》則以詩意而優雅的方式,重新詮釋蘇聯時代的太陽能設施。「最讓我感動的是,這麼多國家都主動呼應今年雙年展『一地一解方』(One Place, One Solution)的理念。這不是我們強制要求的,而是透過對話自然形成的共識。這種自發性的呼應,對我來說就是國家館部分最大的成功。」

重新定義建築師的跨領域角色

2023年雙年展《未來實驗室》(The Laboratory of the Future),曾因缺乏建築內容而廣受批評,其實Carlo Ratti很欣賞當時策展人Lesley Lokko將聚光燈投向非洲及其散居群體,讓那些從未有機會述說自身故事的聲音得以被聽見。而他這次則更聚焦在具體建築議題與解方。例如談到氣候危機,他認為,建築和城市規劃必須盡快將「減緩」(mitigation)策略轉向「適應」(adaptation)的策略,但這非消極妥協,而是在壓力下發揮想像力的積極行動。「從演化的視角來看,適應正是在壓力驅動下展現的創造力。我們所建造的環境成為最有力的工具,城市如同複雜的適應系統,能夠靈活應對各種危機。」

但Carlo Ratti也補充,要真正改變我們的城市,需要科學與設計之間建立新的合作關係。他引述Herbert Simon的名言:「自然科學關心事物的現狀,設計則關心事物應有的樣貌」——設計負責想像另一種未來,科學負責建立框架、測試和驗證這些想像。他認為在這個適應的時代,建築必須拓展自己的界限,這就是為什麼「Intelligens」也如此強調集體智慧,不只邀請建築師,還有科學家、藝術家、哲學家和社會運動者一起參與。這也是他們選擇頒發終身成就金獅獎給哲學家Donna Haraway的理由之一:為了強調知識不該被分割,建築更需成為多方對話的平台。「在這個意義下,我認為建築師正在成為『合唱指揮式的建築師』,就像我(與Matthew Claudel)十年前在《開源建築》(Open Source Architecture)這書中提到的概念:一個能夠協調各種不同聲音的專業角色。」

認識不能錯過的國家館

❶ 巴林館 迎戰熱浪的自然智慧

由建築師Andrea Faraguna策展的巴林館《Heatwave》,以簡潔卻精準的空間語彙榮獲金獅獎。空間僅見中央立柱撐起懸浮天花板,地面鋪滿沙土,四周散置沙袋座椅,這看似粗獷的工地場景背後,蘊藏著巴林傳統風塔與遮蔭庭院中被動式降溫的智慧,團隊運用機械通風模擬自然氣流,從威尼斯運河引入涼風,讓參觀者在沙袋上休憩時感受溫度的細微變化。展覽將關注投向最易受氣候威脅的戶外勞動者,提出「熱力公有地」概念,認為熱舒適應該是共享的環境資源,模組化設計也為巴林公共空間提供方便落實的降溫方案。

❷ 塞爾維亞館 羊毛編織的時空詩學

走進展間,空中懸掛著大片羊毛織品,宛如雲朵般輕盈飄浮。《Unraveling: New Spaces》由建築師Slobodan Jović策劃,跨領域團隊將傳統編織工藝與當代建築思維相融,織品採懸鏈曲線懸掛,形成流動的紡織天幕。然而這並非靜態展示,無數小型太陽能馬達如蜘蛛般分布其間,日夜不停地拆解織品結構,觀眾每次造訪都將看見不同的形態。展期結束後,所有織品將完全分解,回歸為一團團毛線球,準備下一次的重生。這種「解織」美學挑戰了建築追求永恆的執念,建築不再是堅硬永固的堡壘,而成為柔軟流動的詩篇。

❸ 荷蘭館 在運動酒吧重寫遊戲規則

熟悉的運動酒吧氛圍撲面而來——球衣、獎盃、桌上足球與大螢幕,但一切又顯得不太尋常。《Sidelined》由策展人Amanda Pinatih與設計師 Gabriel Fontana操刀,將這個1953年的現代主義建築化身實驗場域。螢幕中播放的比賽是Fontana重新發明的運動形式,桌上足球的對抗也被改造為集體遊戲。這些看似荒謬的規則背後,是對二元對立思維的根本質疑——為什麼運動非得分敵我?Fontana將酷兒理論運用於空間實踐,當社會日益分化,這場空間實驗提醒我們:改變遊戲規則,或許就能重新想像共同生活的可能。

❹ 愛沙尼亞館 一場建築悲喜劇

漫步威尼斯Castello水岸,會發現一幢覆滿保溫板的建築打破水都古典秩序。《Let me warm you》由3位女性建築師Keiti Lige、Elina Liiva、 Helena Männa策劃,將蘇聯時代住宅常見的灰色外牆材料貼覆在威尼斯傳統建築上。這種材質衝突彷彿一記當頭棒喝,提醒人們思考歐洲節能政策下的建築改造究竟為了什麼。在這後蘇聯國家,多數公寓屬私人擁有,改建決策卻由居民集體決定,建築師往往被邊緣化。展覽揭露一個尷尬現實:當專業缺席、居民接手,集體決策可能淪為各自利益角力,空間品質在妥協中犧牲。

★ 台灣館 島嶼智慧的生存哲學

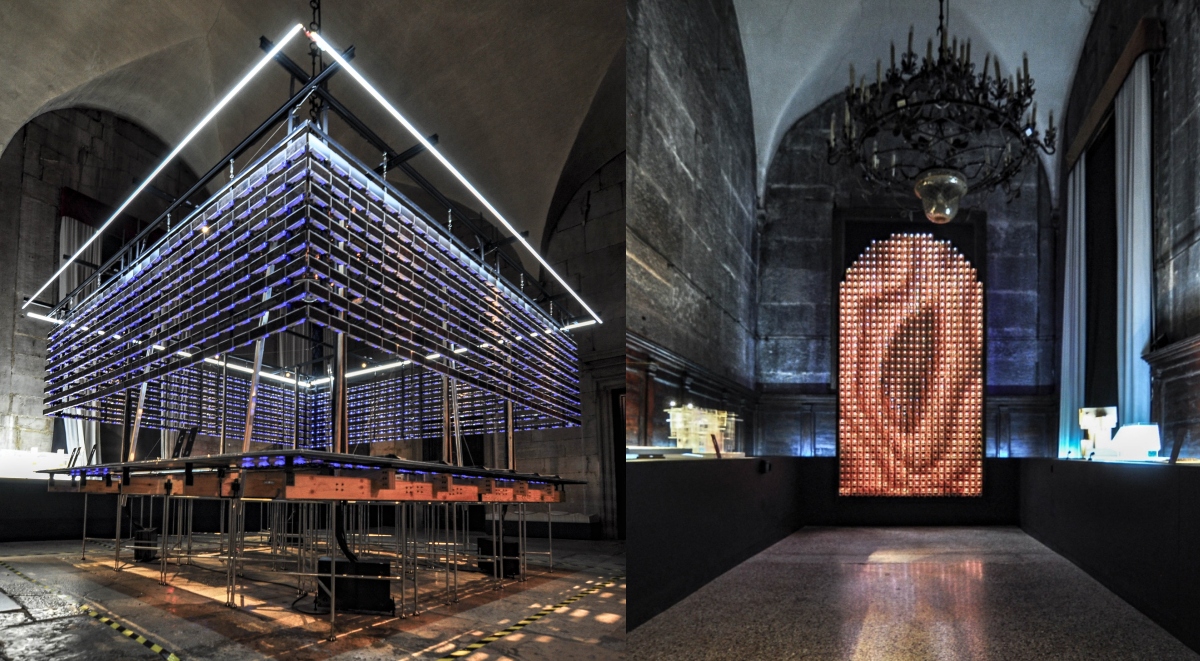

走進普里奇歐尼宮,台灣館以這島嶼包容、彈性的姿態回應著威尼斯的古老建築。成功大學建築學系教授薛丞倫策劃的《[無]信仰:漂蕩世界的臺灣智慧》,將我們的生存經驗轉化為空間語言,探討在變動中尋找穩定的可能性。展間內光影變幻,電子螢幕如城市切片般展開,呈現台灣從北到南的地理樣貌。這些數位地景不只是技術展示,更像一面鏡子,映照出島民在各種可能性之間保持開放的態度。台灣人習慣在颱風季節準備,在地震後重建,在政治變遷中適應。展覽提問:這種看似搖擺的特質,是否正是面對未來挑戰的關鍵能力?

![台灣館《[無]信仰:漂蕩世界的臺灣智慧》。(圖片提供:國立臺灣美術館) 台灣館《[無]信仰:漂蕩世界的臺灣智慧》。(圖片提供:國立臺灣美術館)](https://wowlavie-aws.hmgcdn.com/files/article/a2/26090/atl_26090_20250811165329_775.jpg)

2025威尼斯建築雙年展《智慧・自然・人工・集體》

展前:即日起~11.23

地點:威尼斯綠園城堡、軍械庫及市內其他場地

Carlo Ratti

2025年第19屆威尼斯建築雙年展策展人。1971年生於義大利杜林,CRA-Carlo Ratti Associati創始合夥人,是當代最具影響力的建築師與工程師之一,現任麻省理工學院(MIT)教授兼感知城市實驗室(Senseable City Lab)主任。 他的設計實踐巧妙探索數位科技與建築的交融,代表作包括2008年西班牙世博會數位水展館、新加坡CapitaSpring 摩天大樓等,並為2026年米蘭-科爾蒂納冬奧設計官方火炬。

文|吳哲夫 圖片提供|各單位