「伊日藝術計劃 YIRI ARTS」即日起至2025年8月30日同步呈獻《寧好!》、《Summoner of Birds》、《草木浮影》、《框選、路徑》4檔全新個展。從本文綜覽完整展覽內容,一併認識4位台灣藝術家及其作品所關照大至當代社會、小至個人感知的各層面議題。

伊日藝術計劃以「日常美術館」為藍圖,透過文學、電影、生態環境等貼近生活的策展切角,致力梳理並開拓當代藝術發展可能。除經營藝廊、選品店、獨立書店等場域外,亦執行系統展演、代理海內外藝術家參與國際博覽會,並主辦「台北藝術自由日(Taipei Free Art Fair)」廣納各地策展人和創作者,打造與日常共生共存的藝術環境。今年8月,團隊推出台灣藝術家寧文、周晏旭、林冠吟、吳權恩個展,引領觀眾走進氛圍迥異的現場,與形式多元、各具獨特語彙的新銳創作有所互動和交流。

伊日藝術計劃8月特展:《寧好!》

新媒體藝術家寧文將新媒體作為「性別決定系統(sex-determination system)」的實驗場域,透過自我肉身扮演與不同AI模型之間的交替對話,在去中心化網絡架構下,操演出新的性別、身體與身分樣態。

#01 拆解數位時代的性別模板

不同於當今多視AI為影像創作的工具,《寧好!》展出作品可見寧文反其道而行,先拍攝了一系列以身體為核心的自拍半動態肖像(cinemagraph),再將其輸入AI系統,藉此觀察機器如何反向拆解圖像、生成指令,進而產出文本。他觸碰並測試AI系統的禁忌規範、文化偏見、語言邏輯、政治正確性乃至誤讀機制,質疑機器如何理解身體、性別、角色、動作與構圖背後的文化意義。

#02 生成新酷兒身體

以自小對性向與性別流動的經驗為起點,藝術家回望自身在保守社會脈絡中被壓抑的歷程。在Web2.0時期,寧文曾利用匿名語音與影像互動嘗試塑造各種數位身分,卻總被主流平台歸類為雜訊,因而進一步想像:若Web3.0中,身分的構成不再受制於中心化監控,是否能生成一種新的「酷兒身體」?作品〈D2305〉便於區塊鏈上構築新的原生身體,以迷因式短影音為肉身承載、私鑰為基因序號,作出Web3.0原住民;這些分身存在於永無止境的循環影像(boomerang loop)裡,彷彿一場持續變形與再生的輪迴儀式。

#03 置身「性階級制度」

創作過程中,寧文記錄下圍繞「新媒體、身體與慾望」主題的觀察與思考,包括元宇宙中的思想垃圾、自媒體時代的情慾資本、科技奇點(technological singularity)、鏈上種族分類、微工經濟下的性暴力重構,以及AI道德規範中的限制與漏洞。藝術家如置身蓋兒魯賓(Gayle S. Rubin)論述之「性階級制度」中的多重角色扮演者,不斷游移於各種過渡狀態,續寫非穩定性的身體政治敘事。

藝術家|寧文

創作領域涵蓋攝影、虛擬實境、沉浸式劇場、現場藝術、加密藝術等。最初以「參與式藝術」擾動性階級、解構禁忌文本,近期則透過新媒體操演不同身分,在超越肉身限制後,顯影出性別、身體與媒體間的關係;並探究後人類條件下,身體如何在數位結構與科技語言中重構自我與他者的界線。其作品曾獲金穗獎、藝術自由日首獎、美國VR新視角獎等海內外獎項肯定,亦曾登上柏林影展、舊金山影展等國際盛事展出。

寧文《寧好!》

- 時間:即日起至2025年8月30日14:00-19:00,週日、週一不開放

- 地點:伊日藝術計劃 YIRI ARTS 1F

伊日藝術計劃8月特展:《Summoner of Birds》

#01 超現實演奏

行為藝術家周晏旭全新個展《Summoner of Birds》靈感源自童年對鳥類的想像,關注生物與人類活動空間的邊界與隔閡,同時將該意象融合荒誕元素進行創作。他穿上迷彩偽裝衣在倫敦聖詹姆士公園(St James's Park)演奏大提琴,模擬似人非人的神祕生物;周圍環繞著受飼料吸引前來的鴿子,隨其拉動弓弦時的身體擺盪而靠近與疏離,來回間構成微妙律動,藝術家並從中尋覓平衡和別有的浪漫。

#02 模擬另一種自然

周晏旭創作多依賴自然環境完成,同時也模擬如科幻小說世界般的另一種「自然」;作品結合音樂、場景與幽默意趣,由探索各種旋律、生物圈與穿著風格展開,加以鮮明的視覺語言道出人類何以在不同環境中生存。

藝術家|周晏旭

出身台灣、現旅居英國,2023年取得倫敦藝術大學美術碩士學位,目前就讀牛津大學。作品曾於蘇格蘭皇家學院、威尼斯軍械庫等地展出,亦曾在街頭、森林與遺跡中演奏大提琴。斷斷續續的音色象徵人在各種處境下的情緒狀態與脆弱性——離開古典音樂的傳統舞台,沒有觀眾和伴奏,周晏旭將音樂表演帶入它原不屬於的場域。

周晏旭《Summoner of Birds》

- 時間:即日起至2025年8月30日14:00-19:00,週日、週一不開放

- 地點:伊日後樂園 BACK_Y 2F

伊日藝術計劃8月特展:《草木浮影》

#01 取材疫情期間的「綠意連結」

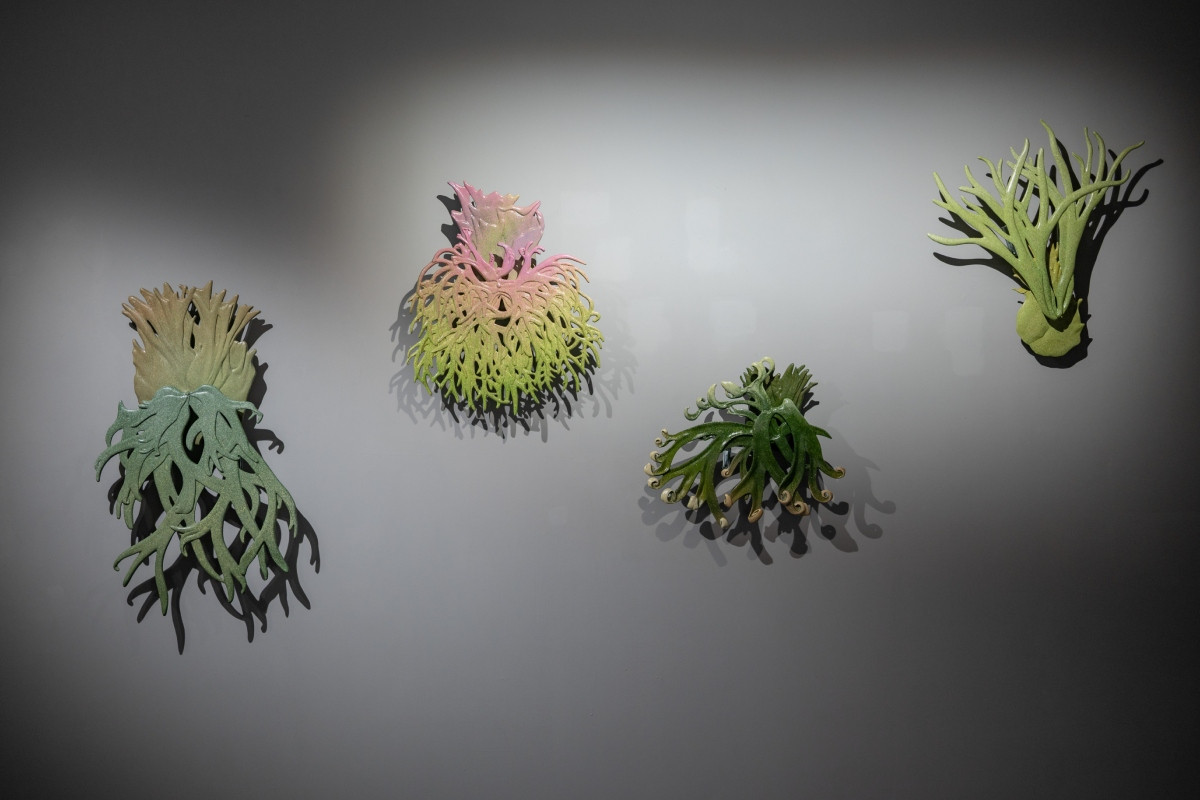

門口、陽台、階梯到屋頂的角落,有如一條自然的舞台動線。疫情期間,這些空間被重新注視,植物的光影成了日常裡最安靜也最真實的陪伴,綠意從單純的裝飾昇華為與真實世界保持連結的方式。延續此一觀看角度,雕塑藝術家林冠吟運用介於平面與立體之間的浮雕形式,描繪鹿角蕨的姿態、輪廓、質地和紋理,嗅聞其在空氣中緩慢擴散的氣息。

#02 聚焦與植物共處的微觀世界

「窗」勾描著內和外、想像與現實之間的界線。《草木浮影》部分作品即以拆下的舊窗框為載體,透過虛實框景,使浮雕植物化作情感投射的媒介;當雕塑在燈下浮現、層次深淺變化,形構出一種靜中有動的空間節奏,「光」彷彿融為作品的一部分。藝術家於是將時間拉長、感官放大,聚焦與植物共處的微觀經驗——它既是對植物存在的記錄,更是一段關於空間、時間與內心轉折的浮光掠影,供觀者在靜止中感受流動,體察自由的風。

藝術家|林冠吟

2010年取得台北藝術大學美術創作碩士學位。他擷取當代風景,細膩捕捉植物的生長韻律,扭轉並延展根、莖、葉,賦予自然元素嶄新動態與生命力。其雕塑作品呈現如自然縮影般的盆景世界,傳遞平靜而積極的生活態度。

林冠吟《草木浮影》

- 時間:即日起至2025年8月30日14:00-19:00,週日、週一不開放

- 地點:伊日藝術計劃 YIRI ARTS B1F

伊日藝術計劃8月特展:《框選、路徑》

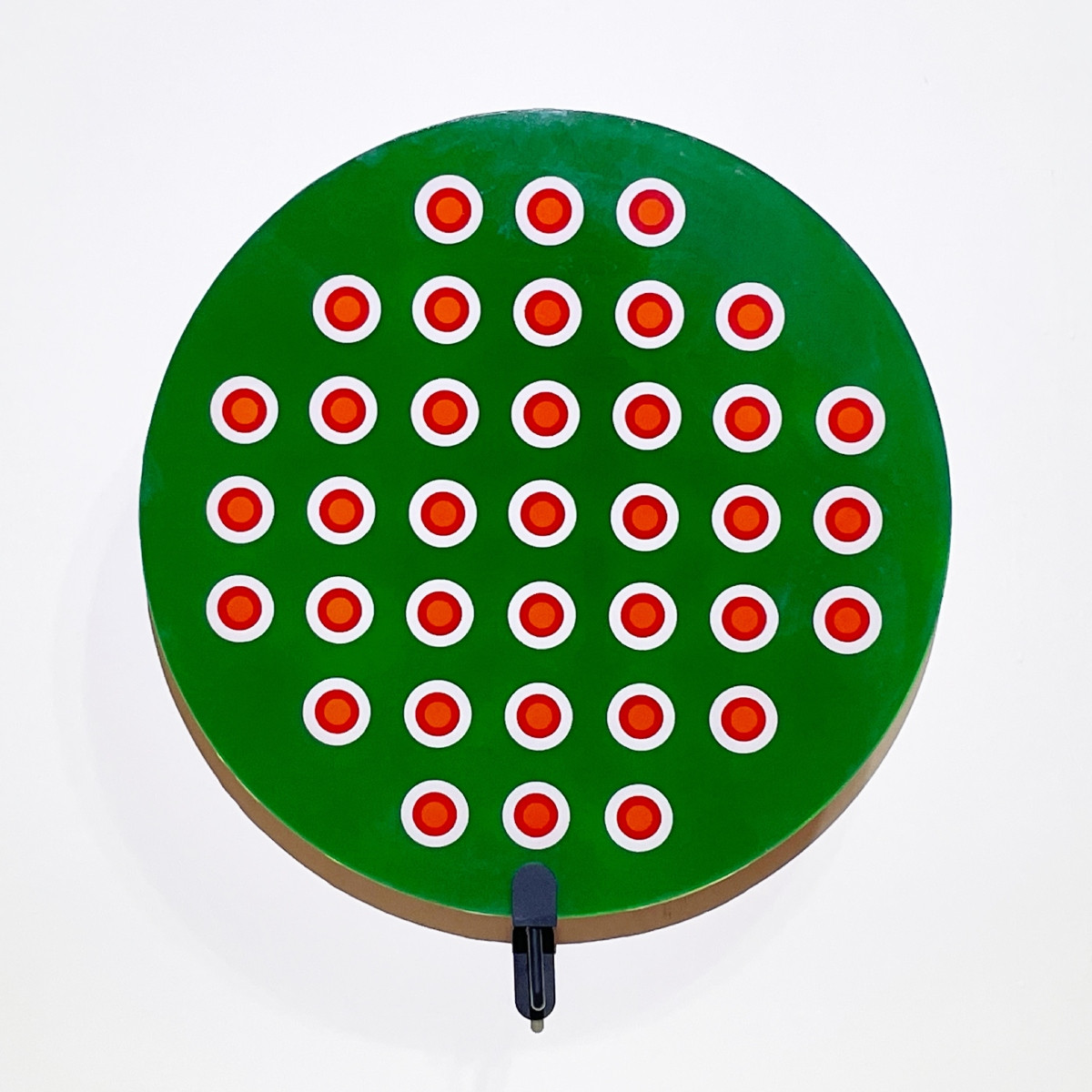

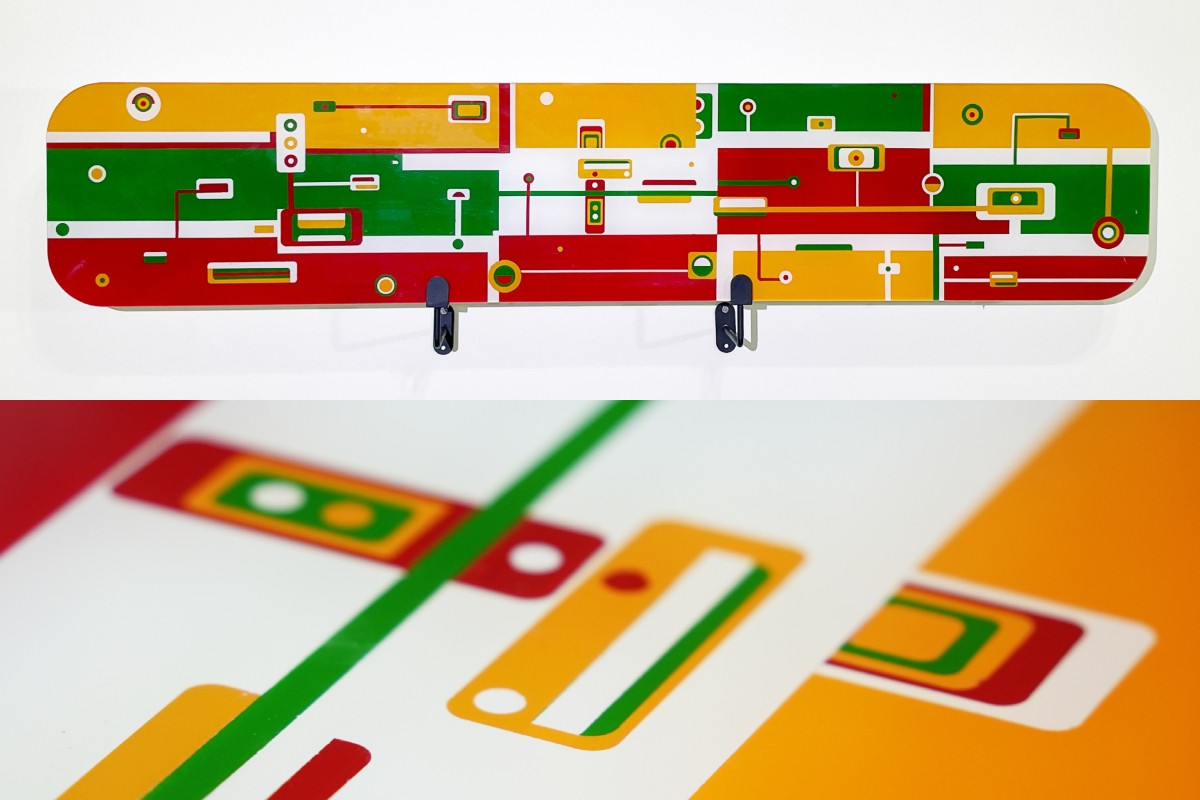

騎乘機車穿梭街道巷弄,兩旁景象透過安全帽面罩顯現得十分平滑,彷彿它貼著你的面罩或眼球滑過。雕塑藝術家吳權恩藉「框選」和「路徑」兩詞彙描述在路上移動時,對於建築招牌和路邊物件色彩的想像。包括交通號誌在內,這些指示牌憑醒目色彩「渴望」人們的視線關注;圓的、扁的、方的,恰似在建物和天空上框選出一塊填色,並隨身體移動的路徑,時而延長、停滯、轉彎。

此次吳權恩以壓克力板作為主要材料,將作品帶入《框選、路徑》展覽空間。觀者走進展間,也走進了作品之中。

吳權恩《框選、路徑》

- 時間:即日起至2025年8月30日14:00-19:00,週日、週一不開放

- 地點:伊日後樂園 BACK_Y 1F