新加坡不僅有摩天大樓和金融中心,還座落許多「店屋」(shophouse)——一種住商混合,也混合中式、馬來與歐式特色的南洋傳統建築。2019年創辦的店屋共居品牌Figment,將城市中閒置、日漸凋零的老宅一間間拾起,已修復近45間店屋,改造為租期彈性的精品旅宿。La Vie專訪創辦人兼總裁Fang Low,談談「守護」與「創新」。

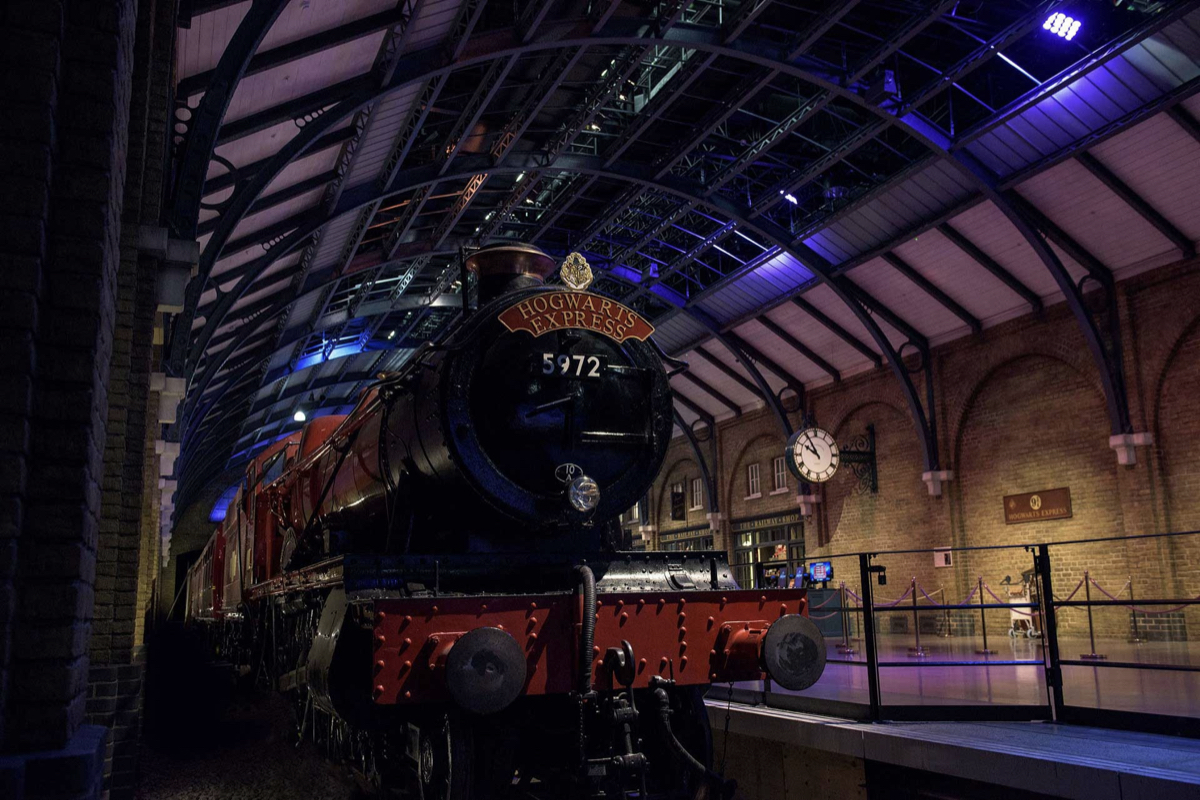

十多年前,從波士頓留學回國時,Fang Low認不出自己的城市。他回憶,當時的新加坡好像一個無限擴張的工地,「沒有靈魂的摩天大樓不斷攻占天際線,一間間店屋接二連三地被拆除。」

Fang的老家,正是一棟黑白配色、峇峇娘惹風格的店屋。4層的老宅勉強容納得下他三代同堂的傳統華人家庭,裡面常擠滿了人,還有父母旅行世界各地帶回來、堆得滿滿的古董與藝術品。而更早之前,屋子曾是某位華裔富商情人的住所,身處紅燈區深處,被各式聲色場所包裹。

在他看來,在以金融為導向的市容中,不只是自己感到迷失,整座城市都好像陷入了身分認同的危機。

一天Fang發現,某位有商業頭腦的租客,竟然把他的老家加蓋起無數隔間,改造成多間宿舍再轉租。

彼時任職銀行業,但熱愛藝術的Fang,毅然終止租約,請來新加坡知名設計團隊Ministry of Design,將室內的每一面牆、天花板、地磚漆成全白,但在部分地方顯露紅磚、舊木地板等老屋的痕跡,再擺進霓虹藝術品和雕塑燈光。「家變得像是一座博物館,但原來的骨架仍在:我家人的收藏、和兄弟姊妹一起奔跑的樓梯。」

直到後來的旅行中,Fang在布宜諾斯艾利斯和雅典跟著藝術家旅伴一同當沙發客,親身感受到「家」也能是文化場域。「那一刻我恍然大悟,我也想讓別人感受到那種魔力。」呼應這場重置,老宅取名為「畫布」(Canvas House),也成為Figment的第一間房源。

「我們喜歡說:保留外殼,重塑靈魂」

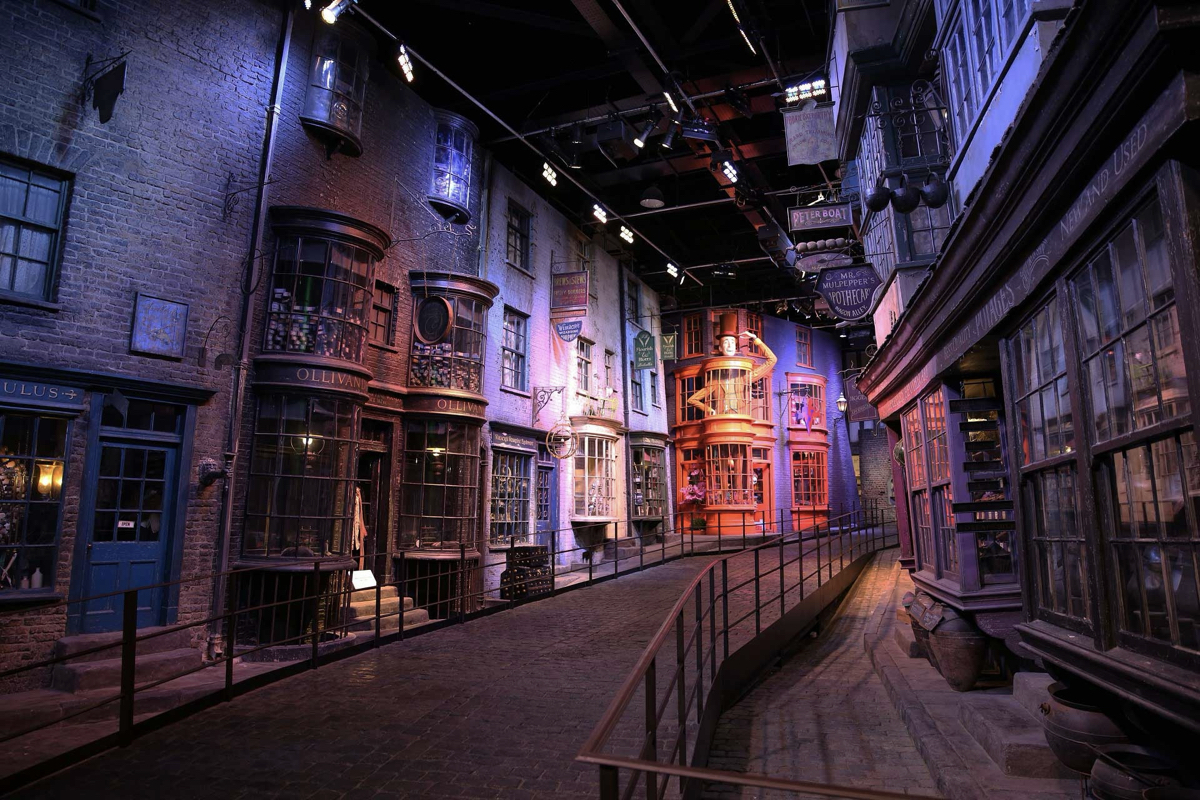

新加坡的傳統店屋,是充分融合南洋民情和異國文化的產物。

商住兩用的聯排建築,多為3∼4層樓,一樓店面之上是起居空間;考量熱帶氣候,門前設有俗稱「五腳基」的騎樓走廊,內部的庭院和採光井,帶進新鮮空氣和陽光。晚期建成的店屋立面,用色尤其大膽花俏,可見中式的瓷雕和象徵福氣的蝠翼形通風口,搭配馬來風格的木雕回紋飾條、法式百葉窗、葡萄牙式窗扇,還有古希臘科林斯柱式的壁柱。

Fang形容其文化意義,是「家、街道和社會的交會」,如同巴黎的奧斯曼公寓或東京的町屋,承載著都市的發展脈絡,以及中產階級對於生活的想像。

Fang自己尤其著迷的,是店屋建築上層層堆疊的舊痕,「磨石子、水泥、木材與磁磚,好像在隨時間說故事。」Figment團隊在尋找店屋時,同樣偏好「有個性和靈魂」的歷史街區:如合法紅燈區「芽籠」、以彩色娘惹風著稱的「如切」、可見30年代裝飾藝術風格建築的「中峇魯」等。

2019年至今,Figment已累積改造完成45間店屋,遍布9座街區。全數提供長期入住,其中幾間可包棟,大多是以套房為單位出租。

要如何判斷哪些店屋值得翻修?除了在構造上考量朝向、立面完整性等,Figment也在乎這座建築能否引起文化性的共鳴,「也就是是否有故事可以講。」這就難免考量到過往用途,甚至是風水,Fang形容,「有些空間帶著包袱,有些是祝福。每個物件開始營運前,我們都會請風水師加持祈福!」

改造時,立面、中庭、樓梯等關鍵元素一定會保留,僅有內裝會以當代風格重新詮釋。也因此,根據老宅各自不同的個性和體質,Figment旗下每間房源風格都很不同——Fang坦言,甚至也不是每間都對自己的胃口。但這並不成問題,畢竟品味是個人的,團隊盡可能和各個在地創意人合作,帶來更多選擇。

譬如,戰前排屋Shang House,呼應所在街區聞名的藤製產業,從床具、吊燈、玄關的屏風乃至杯墊,都融入當代中式家具品牌SCENE SHANG設計的藤編元素;設計雙人組Studio Juju以圓潤邊角、柔和色調,把身處新加坡「最繽紛街道」的粉紅色排屋 Still House,打造得輕巧、平靜;2024年最新開放的House Jogoh,則找來藝術家Jogoh Goh和藝術贊助人共同打造,合力詮釋團隊改造的首座孟加拉式平房。

從被遺棄的空殼,生出歸屬

今日新加坡共有約850間歷史店屋,多數由家族世代傳承。新加坡寸土寸金,店屋的房價與租金亦高昂,許多長久被掛在信託基金之下持有、閒置,沒有得到積極維養。

修復店屋尤其挑戰和複雜,也在於其「聯排」的特性:老房常見的滲水、老化,常是涉及整排建築的系統性問題,牽涉業主、承包商、鄰居、文化資產保存人員等多方角色。Figment正以這一切點,進入許多房屋業者因繁瑣而卻步的領域,也以分租方式,讓房客能在財力範圍內,享受超出原本預算的居住空間。

如此從「修復」到「營運管理」都一手接管的模式,少不了要說服各房東的過程,但Fang表示,「令人驚訝地,很多房東其實非常支持,尤其是在乎文化傳承的人。」Figment標榜零仲介費、高品質住客篩選、保障屋況、翻修資金墊付、收益較市價提升25%等服務,以此獲得房東們的託付。

目前,Figment的出租率高達95%,租期從幾個月至幾年不等。租客年齡橫跨30∼80歲,他們大多來自科技、金融、設計與藝術產業,其中80%是外籍人士。Fang觀察,入住的本地人,多是為了重新與自身的文化根源連結,這呼應他的相信:「每個新加坡人都該至少住一次店屋,這是一種成年禮。」

而老房的續命需要持續的守護,住客也絕對是其中的重要角色。

對於Figment凝聚起的「天使住客」社群,Fang說,比起「篩選」住戶,更有賴品牌的定位,「我們想當一個『燈塔』。稍高端的定價和鮮明的理念,自然會形成一種過濾機制,大家是主動加入這個社群,為設計而來,因氛圍而留下。」入住者即可免費進入會員專屬的俱樂部「Figment Club House」,這裡像是個離家不遠的客廳,設有工作空間、休閒沙發區,也會舉辦麻將和桌遊之夜、藝術家開放工作室、除夕圍爐等活動。

此外,Figment也時常與Jane’s Singapore Tours、Geylang Adventures等在地導覽組織合作,打開住客與社區的連結,「我們想做的是讓街區活起來,而不是仕紳化。共享的文化記憶,才能讓人聚在一起。」比起新加坡常見的公寓或封閉住宅區,店屋前是開放的街道、街角的咖啡店, 「還有真正的社區感——這正是我們想重現的生活風景。」

好奇創立6年來,經歷過疫情與全球時局變動,經營方向有任何轉變嗎?Fang否定,「反而我們做的事越來越有價值。住家也該像旅店一樣,經過用心設計、留下深刻的記憶。千篇一律的制式公寓已經過時了,未來屬於有個性的居所。」

目前,團隊正嘗試從零設計全新的店屋,也開始探索改造像Selegie House和波東巴西以傾斜屋頂為特色的組屋,讓公共住宅也能有質感和溫度。

而Fang相信,Figment的模式無疑是根植於新加坡在地,但同時也是全球都需要的。「台北、香港、曼谷都有各自被遺忘的建築寶藏,只需要有熱情的發起者,和一個嶄新的視角。」

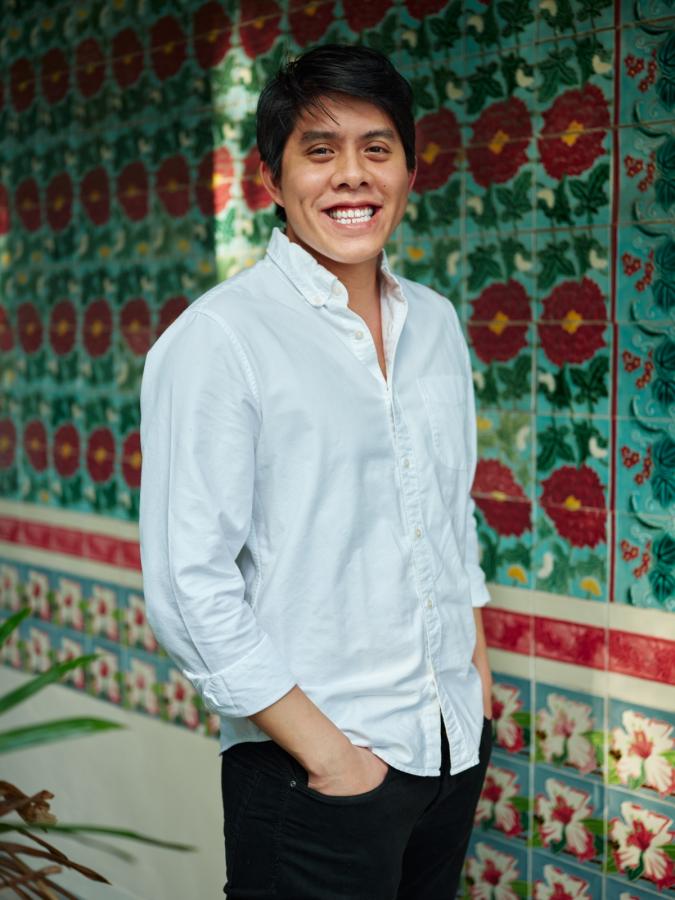

Figment創辦人兼總裁。畢業於紐約大學商學院,哈佛大學公共理、社會企業與都市企劃碩士,賓州大學房地產經營管理碩士。就讀紐約大學期間,曾於佳士得拍賣行任職,激發對藝術的濃厚興趣。畢業後返回新加坡高盛集團擔任投資銀行家,並趁空檔時在空置店屋策劃藝術展覽。2019年離開銀行業,創辦Figment。熱衷沙發衝浪,致力於在地社區的場域營造。

文|李尤 圖片提供|Figment