墾丁「佳樂水風景區」以長年風蝕與海蝕造就的奇岩怪石聞名,是大自然鬼斧神工之作。為拉近旅客與當地自然景觀的距離,屏東縣政府展開佳樂水地景再造計畫,由荷蘭建築團隊MVRDV、台灣黃偉城建築師事務所攜手,提出一套「自然引導設計」的改造方案——「Nature Rocks!」,其以當地自然岩石景觀為靈感,順應地景規劃嶄新的景觀步道、觀景據點和公共空間,在尊重自然的前提下提升整體遊憩品質。

為何佳樂水需要改造?

佳樂水位於墾丁國家公園內,數千年來,強勁海風與海浪雕塑出砂岩海岸上的各式地景,猶如天然雕刻作品。儘管佳樂水已是台灣最具代表性的地質公園之一,但當地的觀光設施仍有限,目前只有一條狹窄道路穿越林地與海岸,供接駁車、行人與自行車共用,道路兩側設置的涼亭和販售亭也因颱風與海蝕而受損。

以尊重自然為前提的改造計畫

MVRDV的總體規劃著重於改善既有基礎設施,並強化佳樂水的自然與生態特色,所有新設建築都設置於已開發範圍內,避免破壞原始地景。MVRDV創辦人Winy Maas表示:「目前佳樂水自然與人工之間的分界明確,原先的人工路徑將自然地景一分為二,削弱了森林與海岸的連結。我們期望透過本次改造計畫,讓人造觀光休憩設施像是從地貌中自然生長,而非強行外加的都市型構造;打破直線的單調,讓建築融入自然環境,凸顯當地自然特色。 」

景觀步道:「仿生岩石群」創造多元遊逛路徑

設計團隊以佳樂水海岸層疊的地貌為靈感,將原本筆直的道路重新整理,以「仿生岩石」意象重塑遊憩動線,讓地景如岩石般星羅棋布並互相交織,重新縫合森林與海岸。這些「仿生岩石群」形態與尺度呼應當地岩層的自然風貌,同時創造出多元的遊憩路徑與公共服務空間。

岩石地景再造方面,則以「韌性」與「再生」為核心理念,特別在鋪面中引入縫隙,作為雨水導流與天然緩衝區,以降低暴雨和颱風帶來的破壞;這些縫隙也能促進生態多樣性,讓植物自然生根,提供小型動物穿越穿越森林與海岸之間。景觀設計採漸層式種植策略,以自然林相為主軸,從高大茂密的原生植物,逐步過渡至耐鹽、矮化的濱海物種。

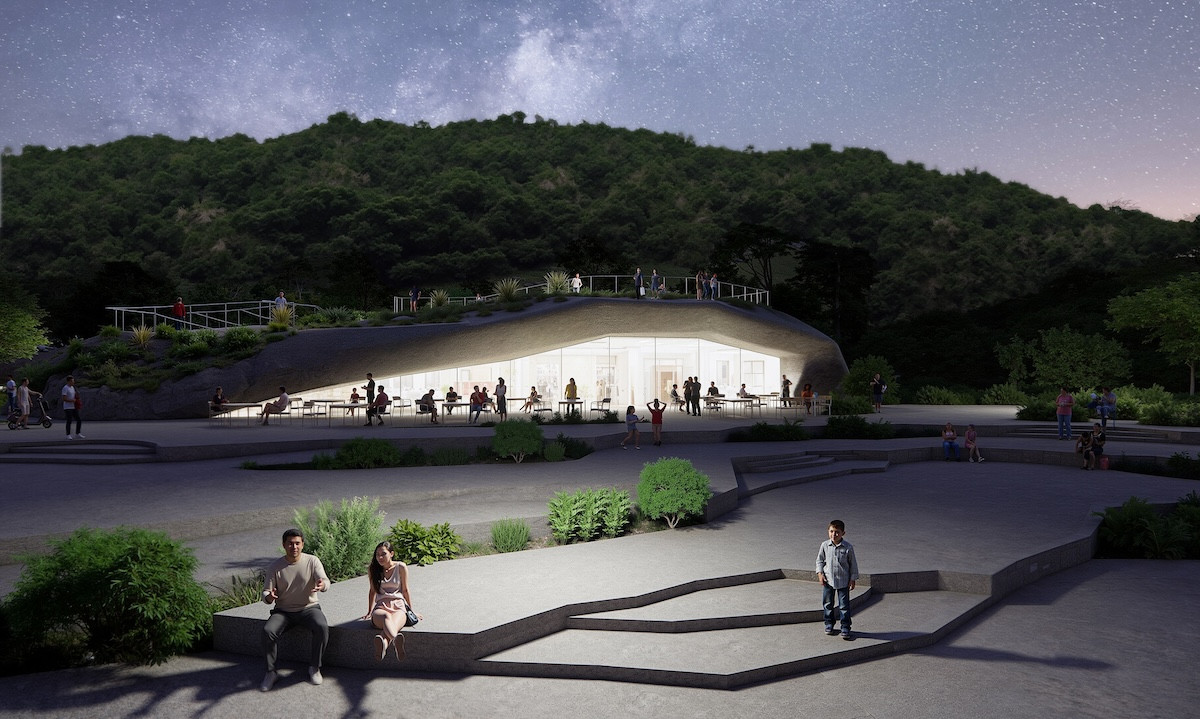

斜坡上構築迎賓空間與觀景平台

在園區入口處,3座具雕塑感的建築量體圍塑出一處迎賓空間,其中最大的一座設有接待櫃台、咖啡廳與紀念品賣店;另兩座則分別是洗手間,及展覽與環境教育場域。主要建築的屋頂還設有觀景平台,邀旅客來此白天賞海、夜間觀星。此外,整體入口區位於斜坡地形,除了迎賓的3座建築,也配合多樣化的小型平台與廣場,創造舉辦活動、市集及觀景的戶外多功能空間。

創造更友善的遊憩動線

在園區其他區段,MVRDV將原有道路打造為無障礙且兼容步行、自行車與接駁車的友善動線,不僅提升了可及性,也重新界定動態與休憩空間。在原有熱門節點如觀景平台、海景眺望區與瀑布等地,設計團隊將原有老舊設施汰舊換新,規劃為具有觀景、休憩與販售機能的小型建築或涼亭。建築多以混凝土為主要材料,搭配舊建物拆除後可再利用的建材打造;其表面可讓青苔與植栽依附生長,在嚴苛環境中實現建築與自然共生。

透過此次改造,MVRDV希望展現如何以尊重自然且永續的方式,提升當地旅遊與環境品質。佳樂水整體設計在避免過度開發及破壞自然地貌的前提下,改善可及性並提升友善觀光環境,實踐「自然引導設計」的理念。