台灣近年出現不少老屋活化的案例,該如何讓老屋重生成為城市最美的風景,也是許多民眾關注的議題。曾多次來訪台灣的日本建築師渡邉義孝,並著有《臺灣日式建築紀行》一書,憑藉著對台灣日式建築的熱愛,以手繪和文字紀錄,留下了豐富且有趣的個人觀察,展現了比台灣人更愛台灣老屋的深情。就讓我們透過渡邊先生的觀察,一起探索台灣日式建築之美。

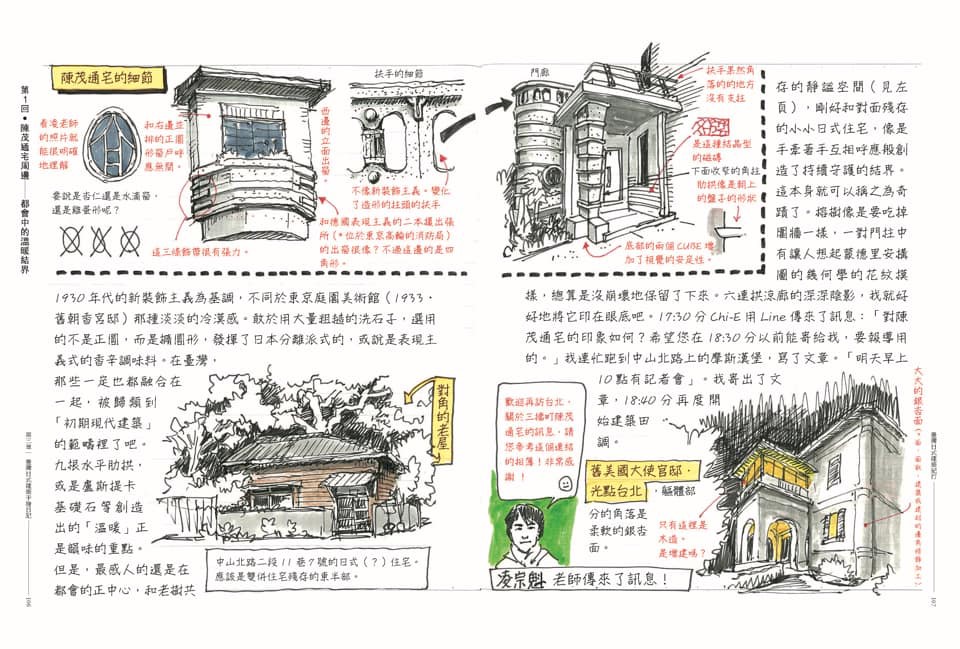

採訪這天早上,我們與日本建築師渡邉義孝相約在青田茶館,訪談過程中,他不時翻出手繪筆記本向我們說明相關的建築和事件,雖然在剛出版的《臺灣日式建築紀行》中已能看到部分手繪圖,但親眼見到渡邊先生手繪的細膩痕跡,及他所保留的各式車票、郵票,甚至是7-11商店的點數貼紙,仍然令人感到驚奇不已。

「台灣日式建築map」的創建者

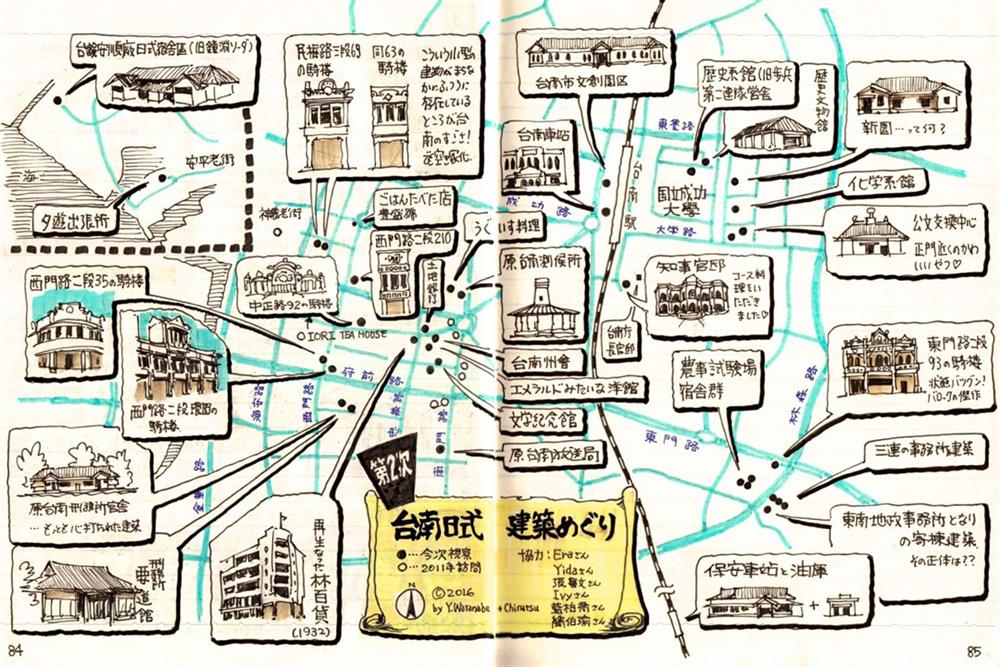

這位著迷於台灣日式建築的日本建築師,為「風組‧渡邉設計室」負責人,同時也是日本NPO法人「尾道空屋再生Project」的理事。在他的職業生涯中,參與過日本尾道地區110件老屋的修復計畫,相較於打造新式、大型的建築案,他更鍾情於協助政府及民間單位替頹圮老屋創造新價值。2011年來台參加建築會議後,驚豔於台灣日式建築多元的式樣和完善的保存,於是他展開多次的台灣日式建築觀察之旅。在渡邉先生的台灣日式建築觀察中,相較於大型的日式官方建築,他更喜歡走訪小規模的車站、宿舍、住宅等,為了記錄當下的所見所感,他甚至會坐在建築旁,直接畫下建築外觀、局部細節,鉅細靡遺地寫下他的旅行記錄。觀察台灣日式建築初期,他更運用Google Maps製作公開的「台灣日式建築map」,短時間內就吸引到大量熱愛老屋的網友們在上面標註上千個地標,因而獲得台灣媒體關注。

在台灣重生的日式街景

每年來台兩三次的渡邉先生,認為台灣日式建築帶有特別的異國風情,甚至是懷舊感,若細細觀察它們的設計,可以發現其中大量揉合日本建築和台灣風土個性的特色,對他而言,「讓日本人『懷念的街景』,並不在日本,反而在台灣得以重生。」因為觀察台灣日式建築,也更進一步見證了日本和台灣的牽繫。渡邉先生走訪台灣日式建築的腳步仍未停歇,他也期待能在台灣本島、甚至是離島,繼續與台灣日式建築有著美好的相遇。

|

|

Q:您當初開始觀察台灣日式建築的契機?

2011年我在青田七六附近走看時,發現牆的後面有個建築,也就是後來的青田茶館,在好奇心的驅使下,我推開門走進去、用偷窺的方式觀察這個房子,當下我覺得這裡非常美,但屋子實在毀損的太嚴重了,即使我在日本因老屋活化計畫,看過很多破爛的空屋,心裡還是覺得要修復這座建築不太可能。

後來我陸續到剝皮寮等地區,開始發現台灣願意投入經費修復、保存老屋,實在是非常了不起的一件事,於是我開始沉迷於台灣日式建築的魅力,並常常一個人來這裡展開建築之旅。2016年我又再次踏入青田茶館這個地方,這裡脫胎換骨的樣子令我感到非常驚喜,是我目前印象最深刻的建築,同樣也是我展開台灣建築觀察之旅的起點。我不是說客套話,但是今天能在這邊受訪,對我來說實在意義非凡,雖然這裡不是我的家,但我真的很愛這邊,而且我也是現場唯一看過建築最原始面貌的人喔。

Q:「台灣日式建築map」記錄了大量的資料,您如何選擇想親自走訪的建築?

來台灣看過不少日式建築後,我開始利用Google Maps製作「台灣日式建築map」,一開始只設定一種分類標籤,但後來網路上愛好台灣日式建築的人,也開始做起水庫、鐵道等分類,現在已經累積了1,800多個地點。之後我就開始Google這些建築的照片,如果有自己很喜歡的,就會親自到現場去看。另外,我也會每天閱讀FB社團「台灣日式宿舍群 近來可好」上的台灣建築資訊,再決定是否要去現場看看。當社團上PO出像陳茂通宅‧紅葉園拆除事件、旗山舊火車站翻新事件等新聞,或大家對特定建築有不同看法時,我也會想親自到現場了解狀況。

Q:您從什麼時候開始手繪建築?

1994年我進了一間建築事務所工作,那時的老闆、同時也是我的建築啟蒙老師鈴木喜一,是一個非常喜歡旅行的人。他告訴我要學習手繪建築,並且要提高文章表達能力,因為相較於人人都可以學習繪製的建築平面圖,用手繪理解建築物、用文章表達對建築的感受,會成為自己專屬的特別能力。在那裡工作的兩年,因為我沒有上大學,所以是無給職的義工,但老闆給了我一項工作,至今仍深深影響著我,那就是一年有3個月要去旅行,而且旅費由公司支付。但是要拿到旅費的條件是,出國的每天都要畫圖、寫文章。因為這份工作,我去了歐洲、亞洲、及亞塞拜然等非主流的國家,在沒受過專業建築訓練的狀況下,要畫圖和寫文章實在很困難,但我也在那一段時間開始訓練自己觀察、感受建築的能力。出國的三個月內,每天都要練習這些事情,到了最後一天我不確定我是否做的比較好,但至少我確定我愛上了這件事。所以書的呈現也是這樣練習出來的。

Q:觀察台灣日式建築的過程中,碰到最大的困難?

要悄悄進入老屋是最大的困難。在日本偷偷進入老屋,因為有法律上的問題,所以會帶來非常大的麻煩。但在台灣這件事會造成的麻煩沒那麼大。另外,在看這些老屋時,我會想聽聽當地人的分享,但是因為語言上的隔閡,常常沒辦法深入了解,特別是有台灣人很熱情地想跟我講話時,我因為聽不懂就會很痛苦。但我想補充的是,在台灣不管到哪裡大家都對我都非常親切、熱情,所以從來都沒有令我感到不舒服的狀況。

Q:觀察了這麼多台灣日式建築後,有什麼想和台灣人分享的嗎?

我覺得日式建築不等於日本建築,日式建築是從日本飄洋過海到台灣所開出的美麗花朵,我希望大家可以知道這件事。另外,我覺得大家可以認識更多建築的專有名詞,像是磨石子、雨淋板等,如果你知道它是什麼的話,在路上散步可能會有趣一百倍。我在日本也常常跟大家分享,如果你知道這些名詞,你就會發現它的好,並且愛上它,這是了解建築的第一步。這件事很重要的原因是,當我們面臨老建築是否要拆掉時,建築師站出來反對沒有用,當市民因為了解老屋的價值,而有留下老屋的共識,反對的聲浪才會有基礎。這也是為什麼我特地在書中整理出建築專有名詞的原因。

渡邉義孝

日本一級建築師,風組‧渡邉設計室負責人,NPO法人「尾道空屋再生Project」理事。活躍在文化資產界,致力於歷史建築調查與老屋活化。自2011年起多次來台,考察台灣各地近代日式建築,數量多達數千處,並以手繪筆記的方式記錄建築特色。在日本著有《小鎮再造的空屋活用術》、《認識亞塞拜然的六十七章》等書。《臺灣日式建築紀行》為首次與日本以外出版社共同企畫的海外首發著作。

https://www.facebook.com/yoshitaka.watanabe

延伸閱讀 ▶ 全台特色老屋

文|陳岱華

攝影|張藝霖

圖片提供|時報文化出版、渡邉義孝

【完整內容請見《LaVie》2019年2月號】