作為台灣藝術盛事,由臺北市立美術館(北美館)主辦,第12屆2020台北雙年展於2020年11月21日至2021年3月14日舉行。本屆台北雙年展以《你我不住在同一星球上》(You and I don’t Live on the Same Planet)為題,由布魯諾拉圖(Bruno Latour)與馬汀圭納(Martin Guinard)共同策展、並由林怡華擔任公眾計畫策展人。

策展團隊將「政治協商的合縱連橫」(political and diplomatic tactics)導入當今充滿不同觀點的環境議題討論之中。主題《你我不住在同一星球上》正是來自於拉圖和圭納提出的假設,企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響,並對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機提出詰問,「全世界的人們不再對『生活在地球上的意義』有共識。當一連串衝突一觸即發,我們目睹了人們立場的分歧:似乎已放棄地球的人、試圖使環境變得更宜居的人,以及那些宇宙觀與全球化發展相斥的人等。」

兩位策展人希望就此理念脈絡觸發「外交新碰撞」(new diplomatic encounters)。「『外交』(diplomacy)指的是碰到某個衝突情境的前後所採取的整套技能、程序和思考習慣。外交碰撞的特點在於,並沒有任一仲裁者、裁判或法官可以高坐衝突情境之上,決定在某個議題上誰對誰錯。正因為不存在這樣的裁奪者,外交談判才顯得必要。我們希望在展覽的虛構空間中製造大量的衝擊,模擬真實世界人類與非人類不同的需求,從而讓參觀者為未來的挑戰預作準備。」

臺北市立美術館館長林平表示: 「在疫情重創全球之餘,我們意識到人類所能掌控的事物極其稀少,亦不再有權利去忽視世界上正在發生的事情。台北雙年展雖順利開幕,然而它不應該只被視為一個事件,而應是一個促使大眾逼視人類現實和生存處境的契機。」

將美術館視為一個星象廳

本屆台北雙年展將美術館視為一個模擬天體運動的「星象廳」,受邀的藝術家、行動者和科學家將探索不同「星球」之間的引力。每個星球都體現了不僅在外觀且在物質上都相異的世界:無視星球極限而堅持實行現代化的「全球化星球」(Planet GLOBALIZATION);感到被全球化背叛而意圖築牆與外界隔絕的「維安星球」(Planet SECURITY);少數特權人士想在火星定居以避開世界末日的「脫逃星球」(Planet ESCAPE);無法負擔昂貴星際旅行轉而安身於形上學信念中、探討存有本質的「另類重力星球」 (Planet with ALTERNATIVE GRAVITY); 以及關心氣候變遷並試圖調和經濟繁榮與星球負載之間平衡的「實地星球」(Planet TERRESTRIAL)。

序曲

墨西哥原住民藝術家費南多·帕馬(Fernando Palma)的機械獸裝置將為展覽揭開序幕,在大廳中穿梭移動,誘使觀者面對這些由電子材料與現成物所組成,在電力引動下呈現旺盛生命力的納瓦文化(Nahuas,墨西哥最大的原住民族群)塑像,體現納瓦人的傳統觀點:當體認到萬事萬物皆為具自我意識的個體,人類便能與周遭環境建立互惠共生的關係。

全球化星球

由現代化夢想塑造而成,儘管這個世界氣候變化與不平等日益加劇,仍然持續吸引著人們。踏進藝術家蜜卡羅登伯格(Mika Rottenberg)作品《宇宙生成器(AP)》就如同走入一座萬花筒:影像從地球上的一點移向另一點,來回往復。

影片一開始是在美國邊境附近的墨西哥城鎮墨西卡利的一間中國餐館裡。當女服務生掀開餐蓋,我們發現自己似乎被吸進一座隧道,經過幾處轉折,來到了中國的義烏市場。在那裡,小販攤位上擺滿人造花、花環、塑膠玩具、LED,還有林林總總的廉價製品。這些製品通常可在世界上流通無阻,當然也包括第一幕裡墨西哥的餐館,「然而人和某些產品要通過美墨邊境,可就面臨重重限制了」,策展人瑪歌諾頓(Margot Norton)提醒我們。彷彿魔法般,我們取道一條長長黑洞,從世界的一處到另一處:這條「全球化」的捷徑。

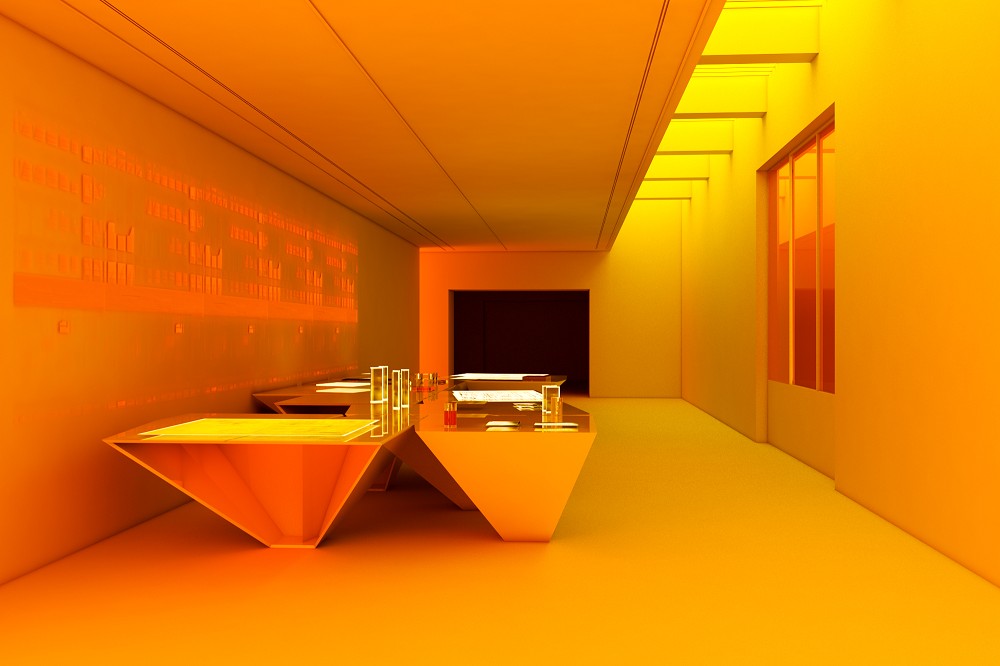

法國藝術家法蘭克列布維奇(Franck Leibovici)及法律分析師朱利安塞胡西(Julien Seroussi)的作品《穆遵古》(muzungu)探究有關國際司法的問題。他們以海牙國際刑事法院仲裁的一宗案件為研究標的,藉檔案陳列裝置展現法院從業人員的實驗方法學。本計畫特別招募導覽員作為現場中介者,引導觀眾重整證據資料、透過圖像創造出新的敘事,從而由其觀點對該案例產生新的論述。

藝術家伊山貝哈達(Hicham BERRADA)的作品「預兆」,將有毒的化學物質倒入水族箱裡,創造出這座五彩繽紛的洞室。他接著錄下這些化學物質在水中緩緩凝固的過程,再 投影至一百八十度的全景銀幕上。透過這個沉浸式體驗,我們在觀察景像的同時,也為其所包圍。 如同藝術家所言:「所謂的汙染,其實就是在特定範圍裡以過 高濃度出現的一種『純粹』產物,像是一些實驗室生成物,例如百分之九十九的純硫酸銅(所有的硫酸銅生成物至少都達到 百分之九十八的純度,通常可以近乎百分之百)。」 而全球化的問題,便是源於某種微小成分的「超適地化」 (hyper-localization)。

美國團隊Milliøns建築工作室(澤娜・柯瑞騰 & 約翰・梅(Zeina Koreitem & John May))的全新委託創作《建築的鬼田》(The Ghost Acres of Architecture),藉由呈現20世紀最具指標性的建築之一——曼哈頓西格拉姆大廈(the Seagram Building in Manhattan)案例,探討建築如何以最具創造性的方式為環境帶來正面影響。

維安星球

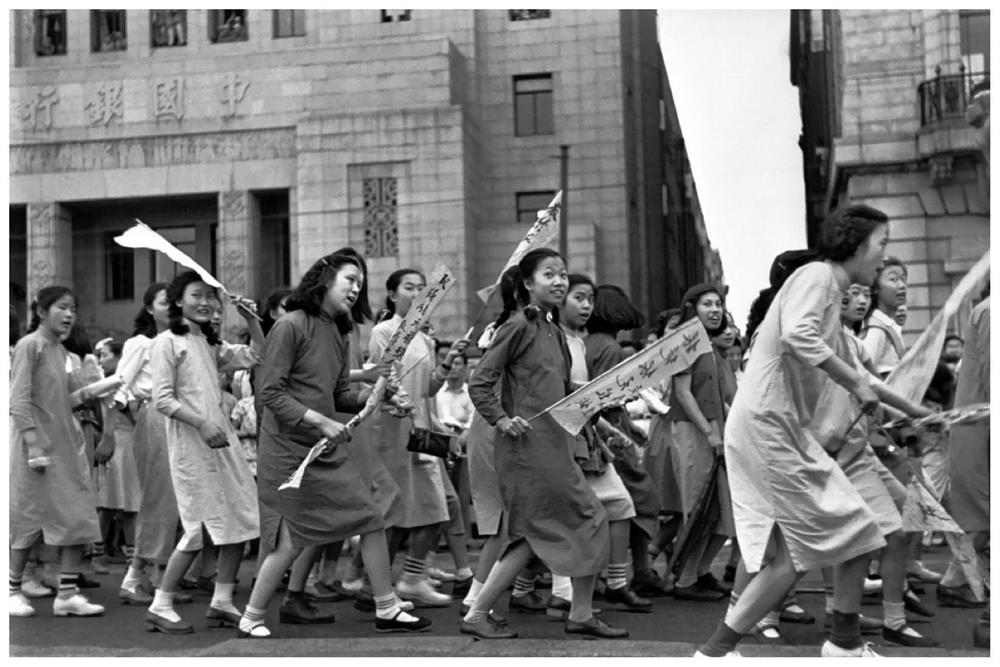

「全球化星球」對那些感到被現行經濟體系背叛的人來說似乎不太具有吸引力,他們反而認為應該於「維安星球」上躲在國家的高牆後方以求自保。星球的出現源自於如唐納川普(Donald Trump)前首席策略長史蒂夫班農(Steve Bannon)這樣的人物,他們在眾多紀錄片中操縱部分群眾的恐懼,讓那些希望建立共享世界的人們之間產生分裂。尤拿斯史塔(Jonas Staal)透過系統性地剖析美國極右翼黨派的宣傳機制,回顧了班農執導的影像作品。在台灣,「維安」的概念也是一個不斷被審視和討論的熱議題。

|

|

台灣藝術家秦政德與其協作者以士林及北投的軍事和歷史背景為根據,作品《在冷戰裡生火》由台灣時期地下防空洞及防禦設施相關的各種裝置和文物排列組合而成,談論當時國家如何進行監控、維持黨國政權。

脫逃星球

探索少數特權人士的渴望,他們想要離開地球、殖民火星,或者深入地下建造碉堡以避開氣候變遷的影響。荷蘭藝術家范柯荷瑞古拉芬(Femke Herregraven)以作品《腐敗的空氣──第六幕》(Corrupted Air–Act VI)邀請我們進入一個生存主義者的地下碉堡,一個假想在發生災難時可供躲避的「安全屋」。透過追蹤有關巨災債券、人類死亡率和生態滅絕的統計數據,藝術家產出可視化數據、地景浮雕、聲音和影像,為末代人類的未來提出預言與想像。

實地星球

無止盡地在地球負載界限內尋找實現人類文明繁榮的方法。台灣中部太魯閣峽谷因地震、山崩、侵蝕、風化等地理動力格外活躍而設有地質觀測站,藝術家張永達轉化他在當地田野調查的經驗,在北美館地下室中庭陳設九支試管,作用猶如一座塑造「微觀地景」的 工廠,以裝置作品探索地球臨界區,亦即岩石、空氣和動植物相互作用,創造生命存活條件的地球表層。

由亞梅定肯內(Hamedine Kane)、史帝芬維列波特羅(Stéphane Verlet-Bottéro)及納塔莉姆什瑪(Nathalie Muchamad)與歐利(Olivia Anani)和莫奴(Lou Mo)共同創作的《變異派學校》(The School of Mutants)探討非洲大陸未來的種種表徵,聚焦非洲後獨立時代的建築和塞內加爾的政治烏托邦理想。受90年代台灣與西非一項未完成的跨國合作計畫啟發,這件作品包括文獻資料、三頻道錄像,以及由現成媒體和政治談話剪輯而成,交雜台灣和塞內加爾方言的聲音片段。

排灣族藝術家峨塞.達給伐歷(Cemelesai Takivalet)將推出委託創作《病毒系列》,描繪想像中從野生世界釋放出來的巨大病毒,視之為自然對人類侵襲與破壞環境的回應,藉此顛覆「入侵」的主客邏輯。

丹尼爾史帝曼孟加聶(Daniel Steegmann Mangrane)以不完全無限的數學符號,提示一種介於盈滿及虛空、連續 及中斷之間的交互作用,指涉過渡的狀態。作品使用的克里斯卡(Kriska)鋁製金屬簾,常見於藝術家孩提時期生活的西班牙加泰隆尼亞南部,這種鋁簾輕盈且色彩鮮明,當有人穿越簾幕時,會發出獨特的金屬碰撞聲。簾幕融入北美館建築體,同時又與其自身形構出的宏偉幾何造型形成強烈與幽微的對比。簾幕將空間分割成不同區塊,在觀眾穿越的當下產生非物質化的 空間,也誘發出此作品稍縱即逝的本質。藝術家認為,當觀眾 走出展間,這些金屬鍊狀簾幕會形成各種應力的環境。

台灣藝術家蘇郁心藉由委託創作錄像裝置《參照系》,探問數字及度量單位關係如何從田野、實驗室到資料庫的過程中被格式化,並研討圖像在臨界區(Critical Zone)田野工作中扮演的角色。

法國藝術家皮耶雨格(Pierre Huyghe)的裝置作品《深水》(Exomind (Deep Water))呈現一個頭部被蜂窩遮蔽的女性塑像;伴隨這座雕像而進駐的「外來」生態系統,透過為其他生命傳授花粉而生長,並在這個瞬息萬變、多孔隙且環環相扣的環境中不斷自我調節。完整參與者名單請參閱附件。

藝術家武玉玲(Aruwai Kaumakan)與其創作即是體現拉圖稱之為「實地星球」(terrestrial planet)特質的例子。武玉玲曾是一名珠寶設計師,在2008年風災重創家園之後,她決定將其創作擴大至可由社區群眾共同創作的規模,編織出韌性且具社會性的織品。

另類重力星球

另類重力星球表明,如果我們同時生活在不同的星球上,則必須適應這種奇特的地緣政治模式,來感受星球間的縱橫捭闔。雋巴爾達扎(June Balthazard)與皮耶保茲(Pierre Pauze)的全新影像裝置作品《Mass(質量/彌撒)》,透過現實中兩位知名物理學家的對話,探索當代物理學有關世界物質性的辯論:空間對於部分人而言是虛空的;然對另一部分人而言虛空並不存在,空間中實則充斥著不可見物質,而它可能是連接宇宙萬物的紐帶。

藝術家陳瀅如《屠學錶》呈現的每一幅畫作皆為星象占星圖,截取亞洲歷史中五個 特別日子最初的星體排列組合:1999年的東帝汶危機、1987 年 的小金門屠殺(又稱烈嶼屠殺)、1942年的華僑肅清事件 (新加坡)、1975年紅色高棉大屠殺(柬埔寨)和1980年的光州 事件(南韓)。 藝術家將這些不幸的事件與星象排列相互連結,提問是什麼驅動著歷史的走向,而這些事件是否真的冥冥之中早已注定而無可避免?誠如藝術家所言:「這些星體排列發揮了某種力量, 無論你是否相信,僅能接受或離開。」

雙年展將以拉圖的劇場式講座影片《顛動地球》(Moving Earths)作為結尾,探討兩種對於運動中的地球所持觀點的相似之處:伽利略大約在1610年的觀點,以及詹姆斯洛夫洛克(James Lovelock)從蓋婭假說中推衍出的當代見解:地球做為一個生命與環境相互回饋與調控的體系,會受人類行為影響而產生反應。

協商劇場

雙年展期間,將舉辦一系列回應展覽時空脈絡並從在地出發的公眾計畫,代表不同星球之間碰撞的時刻。公眾計畫則以「協商劇場」為開端,即本屆雙年展在「政治協商的合縱連橫」概念之下的實踐呈現。台灣科技與社會研究學會的學者及五所大學的學生,藉由爭議中利害關係的角色扮演及代言,如:說客、法官、非政府組織、地方政治家等,以情境模擬討論氣候變遷覺察、核廢料處理、塑化劑究責、離岸風電建置爭議以及助孕科技等台灣當下社會議題。

2020台北雙年展

地點:北美館一樓、二樓、地下室

時間:2020/11/21~2021/03/14

更多資訊可至台北雙年展官網

資料提供| 北美館