兩年一度台灣當代藝術年度盛宴,第七屆「禽獸不如-2020台灣美術雙年展」(台雙展)10月17日於國立臺灣美術館(國美館)正式開展!本次參展的49組藝術家皆為新世代創作者,雖為首次參與台雙展,但表現絲毫不遜色,在處理環境保育、社會參與等議題,極具深度及感染力。

本屆台雙展由台灣藝術家暨策展人姚瑞中統籌策展,以「禽獸不如」(Subzoology)命題,藉由佛教「六道輪迴」的「畜生道」為切入點,反思人類對自然生物的長期掠奪與宰制,以之關注與回應科學、藝術與哲學界,對於人與動物之間關係,將國美館打造一座不存在世上的動物園,也期盼引起觀者反思人類對待眾生的方式。

姚瑞中以展覽透過不同角度呼應並延展近年來全球雙年展聚焦於「人類世」的生態環境議題,展覽內容深切觸及後疫情時代下社會及生活等各項層面。他希望藉由展覽傳遞善待有情眾生這個核心思想,也期觀者能透過展覽重新思考人類與動物的關係以及環境與生態議題。

展覽空間像是構築成一座由理性思辨、心靈觸動及感官體驗交織而成的一座不存在這世界上的「動物園」,藝術家所創作的各式各樣物種生態,在國美館展場與觀眾不期而遇。

禽獸不如為題 緊扣7大子題

展覽以7大子題為主,包含「獻祭與救贖」、「生物經貿潛史」、「無名戰爭肖像」、「實驗室╱手術室╱標本室」、「節慶╱沙洲╱綠覆率」、「獸倣者╱獸形人」、「棲息地/動物園/國家公園」與「行為暨臨場藝術/多媒體裝置表演」,涵納49組具台灣經驗的藝術家精彩創作,作品媒材豐富多元並緊扣展覽主題,藝術家齊力以視覺藝術、聲音藝術、現場行為等多樣化的展演形式,藉由創新題材的表現與個人生命觀察經驗,以「藝術」共同為生態環境發聲。

「獻祭與救贖」集結藝術家林鉅、吳其育、紀凱淵、張徐展、陳建泯與Meuko! Meuko! & NAXS Corp. 涅所開發等創作,傳達有情眾生並非人類「贖罪劵」的大同理念,進而規勸人類放下獻祭與救贖心態。

▲吳其育,〈人族〉

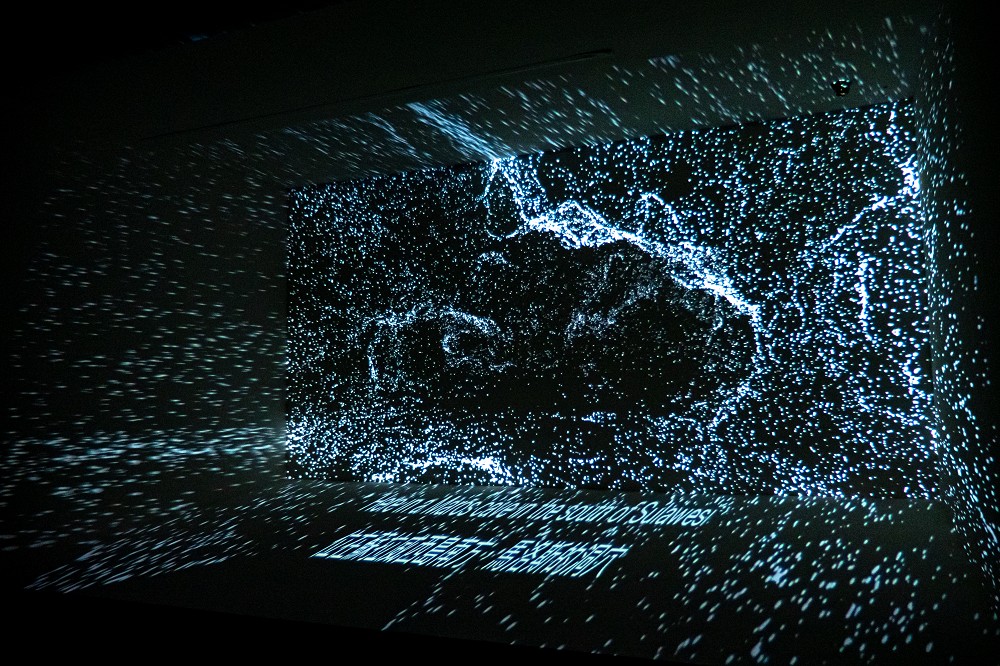

「生物經貿潛史」、「節慶/沙洲/綠覆率」與「棲息地/動物園/國家公園」揭示了在經濟利益下,那些被政治化與符號化的動物、棲息地被過度開發而滅絕的生態,以及城市擴張、產業開發所付出的代價與哀怨悲歌,涵納藝術家許家維、盧昱瑞、朱駿騰、羅晟文、張欣、李亦凡、羅智信、莊培鑫、鄭先喻、廖健行、楊順發、彭一航、蕭聖健、黃可維、孫培懋、潘信華、曾建穎及顏妤庭等眾人創作。

▲孫培懋,〈我曾想像著自己就是幽暗深海裡的那條魚〉

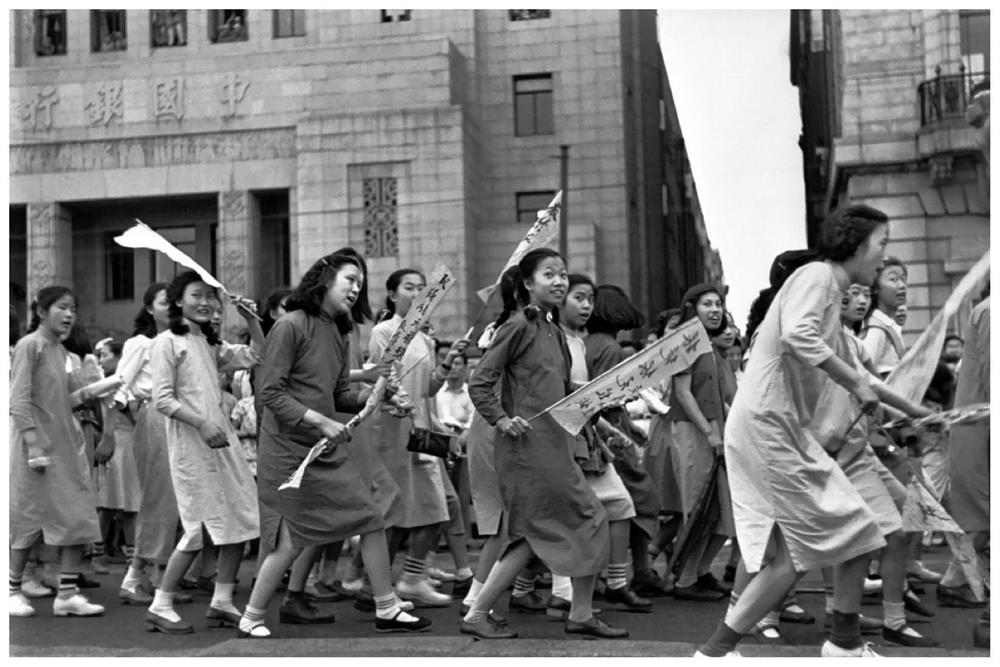

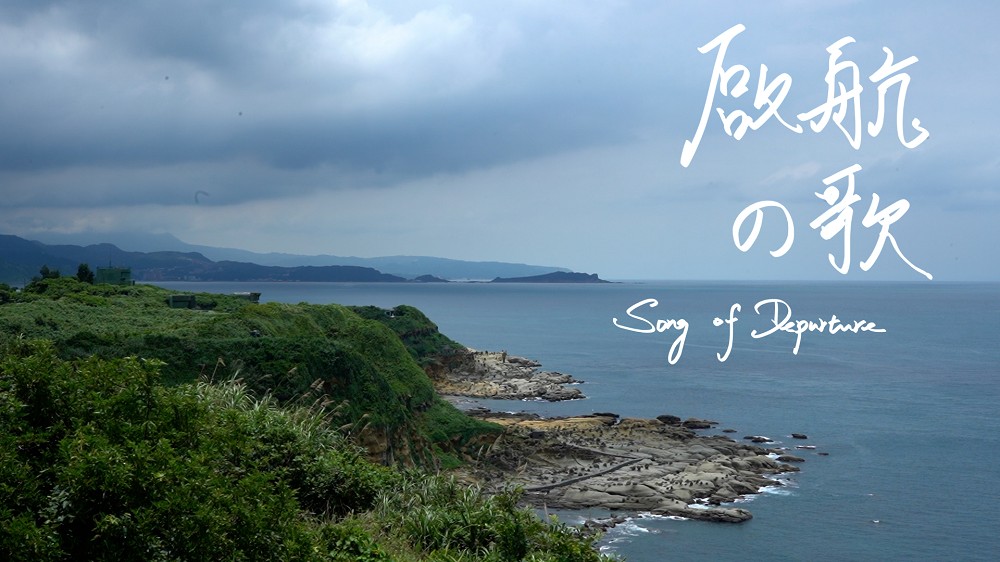

「無名戰爭肖像」藉二戰軸心國戰場為背景,透過藝術家李立中、區秀詒、歐靜雲及吳權倫以影像、平面繪畫、歷史材料等媒材之創作,思考戰爭、生命與死亡的議題。

▲區秀詒,〈靜海武士的極盡旅程(三幕劇)之 序:啟航之歌〉

「實驗室/手術室/標本室」以空間為視角,提點人類文明本是踩著由無數生物屍骨構築的基石成長以及生物基因改良在科技昌明的當代社會之演進,作品包含藝術家顧廣毅、宮保睿、魏澤、陳懋璋、彭奕軒、張辰申、杜韻飛及陳聖文等人創作。

▲彭奕軒,〈太陽曬過的味道〉

「獸倣者/獸形人」單元提醒觀眾應從生物角度思考「生而為人」的終極意義,由藝術家賴九岑、耿晧剛、張騰遠、許尹齡、陳昱凱、圖顥程+孫懿柔及吳秉聖等人,透過半具象繪畫、複合媒材、動畫裝置及影像等多元形式進行創作。

▲陳昱凱,〈輻射〉

「行為暨臨場藝術/多媒體裝置表演」由瓦旦塢瑪、葉子啓、孫懿柔、傅雅雯+周書毅、鬼丘鬼鏟及林人中等人,透過快閃行為藝術共同表達對生態環境的反思與悲歌。

▲鬼丘鬼鏟,〈鳥的團塊飛行〉

衛星展、平行展同步登場

為促進台灣當代藝術發展,2020台雙展更透過「培力策展」的方式,以國美館為核心,首度串聯中部地區之外空間合作推出「衛星展」及「平行展」,由各場域策展人就展覽主題進行策劃,同時另以各場域精神主軸為展覽內容進行延伸,並帶入具有國際背景與台灣經驗的藝術家,試圖以實驗性的策展型態,大幅延展台雙展的跨域視角,帶動藝術動能,開啟台灣在地藝術的激盪交流與對話,也提供後疫情時代的藝文漫遊新選擇。

禽獸不如--2020台灣美術雙年展

展覽時間:2020年10月17日至2021年2月28日

展覽地點:國立臺灣美術館 101-108、202展覽室、大廳、美術街、戶外廣場、衛星展及平行展展區 (台

中市西區五權西路一段二號)

館舍主體開放時間:週二~五12:00~18:00,週六10:00~20:00,週日10:00~18:00,週一休館

外圍E亭、下凹庭園區之數位藝術方舟開放時間:週二~週日10:00~18:00,週一休館

臉書:https://www.facebook.com/ntmofa

圖片提供|國立臺灣美術館