因疫情而沉寂數月,忠泰美術館偕重量級國際建築展《SOS拯救混凝土之獸!粗獷主義建築展》(SOS Brutalism—Save the Concrete Monsters!)強勢回歸!本展為忠泰美術館與德國建築博物館(DAM)共同籌劃,以德國 2017年展開的同名展覽為基礎,更新增6件台灣在地案例研究,強化在地視野與論述。共計展出超過百件粗獷主義案例,透過全球13個地區、五項主題探索彼此的關聯性。

繼2013年舉辦的《代謝派未來都市展》後,忠泰基金會再度從大時代脈絡審視建築思潮運動,企圖透過引介影響全球的前衛建築思潮運動,從主流之外思考多樣性,並聚焦建築與社會、時代不可分割的關係。在疫情嚴峻的現在,期盼透過城市發展的對照,反思全球化發展至今的影響,並回望歷史,重新思考突圍而出的未來策略。

二戰後不斷竄生的混凝土之獸──粗獷主義建築

《SOS拯救混凝土之獸!粗獷主義建築展》2017年首度於德國建築博物館展出,是有史以來首次針對1950至1970年代粗獷主義建築的全球性調查,同時也以「#SOSBrutalism」對此時代的建築展開搶救倡議運動。展覽陸續巡迴至維也納、波琴及阿倫等城市,2020年首次跨出歐洲,與忠泰美術館攜手籌劃,並由原展策展人Oliver Elser與實踐大學建築設計系主任王俊雄共同擔任台北亞洲首展的策展人。

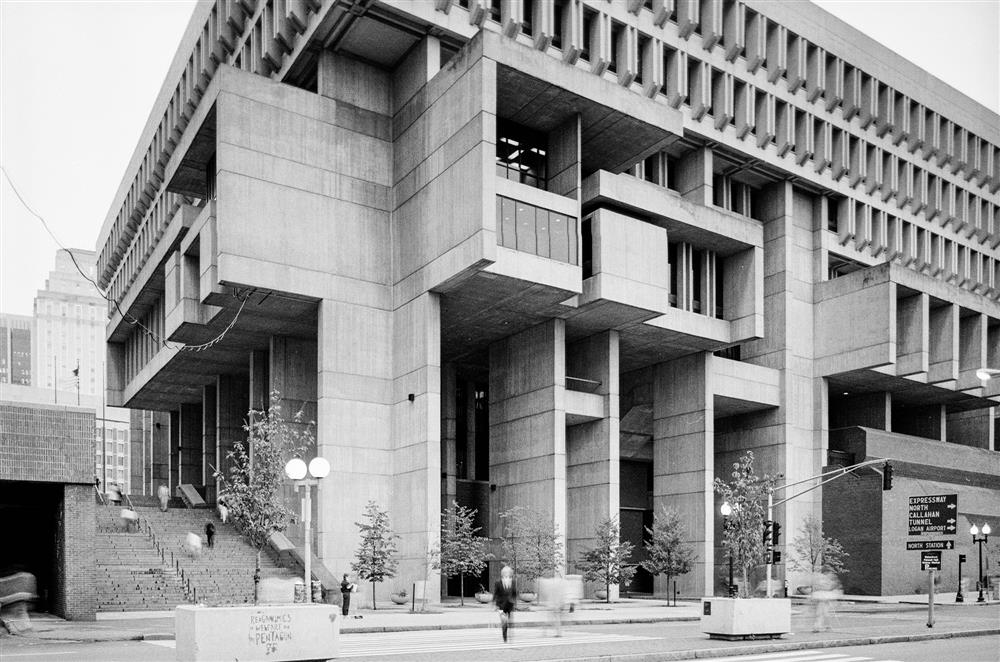

波士頓市政廳-歷史照片 © Bill Lebovic 1981

粗獷主義(Brutalism),源自法文術語「béton brut」,亦即清水模,最初興起於1950年代的英國建築界,建築大師柯比意(Le Corbusier)即是此種建築風格的先驅之一,而後在全球化的影響下,作品竄生於世界各地。其狂放未經修飾的外觀及裸露的結構體,是粗獷主義建築極富表現力的風格特徵,亦是屬於二戰後百廢待興,社會動盪不安與實驗精神興起的體現,然而歷經時代更迭,此類建築在當今社會,常被譏為醜陋或過時的技術而面臨被拆除的危機,因而促成相關議題的關注與本展的誕生。

水電工暨煤氣設備裝修工工會大樓-歷史照片 © Graeme Gunn Architect

「粗獷主義的興起,幾乎是所有國家重啟的時間點,那是一個充滿實驗性的時代,無論建築成功與否,都不應持續摧毀這些建築,我們應該探討保存建築遺產的方法,將新生命帶入舊混凝土中,思考未來。」策展人Oliver Elser如此說道。

全球十三個地區、五項主題、超過百件建築案例 回看半世紀前的時代精神

建築作為人類生活的載體,同時也反映著社會特性與地區特色,也因此,本次展覽從全球「十三個地區」與「五項主題」來探問半世紀前動盪不安的社會中,人們的生活樣貌。

從十三個地區展開探查,包含北美洲、拉丁美洲、非洲、南亞與東南亞、東亞、俄羅斯、中亞與高加索地區、東歐、西歐、中東、英國、大洋洲、德國與台灣各地都能看見粗獷主義混凝土之獸的身影,它們融合了各地的風土民情,將粗獷主義在地化,發展出形狀各異的姿態。本次展場中,除了以大型模型展出「耶魯大學藝術與建築大樓」、「波士頓市政廳」、「龍之砦」、「聖保羅大學建築與都市規劃學院」等超過百件的案例外,同時也會以24座水泥模型、3座3D列印模型、8座大模型、明信片等呈現更多粗獷主義的樣貌。

從主題出發共有五條路徑,包含「現代建築之父」柯比意對於混凝土的詮釋與運用,亦成為世界各地粗獷主義靈感來源之一的「Le Corbusier的拉圖雷特修道院」;以及本展的核心議題「# SOS Brutalism運動」。另外,還有「粗獷主義女性建築師」、「混凝土教堂」、「混凝土」等不同層面視角的主題。台北展於展場設計中首次使用了不同顏色的路徑線條,讓觀眾探索案例之間的關聯性。

台北展新增六件在地建築案例研究 思考建築與人和時代的關係

忠泰美術館為深化在地的視野與論述,新增六件台灣在地粗獷主義建築案例研究。包含陳仁和建築師於1960年代設計的高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓,分別以1:20與1:50的兩種模型尺度呈現波浪型結構全貌與設計細節。其他案例還包含:新北市私立天主教聖心女子高級中學、原中央研究院美國研究中心、台北醫學大學、公東高工聖堂大樓、高雄市文化中心。

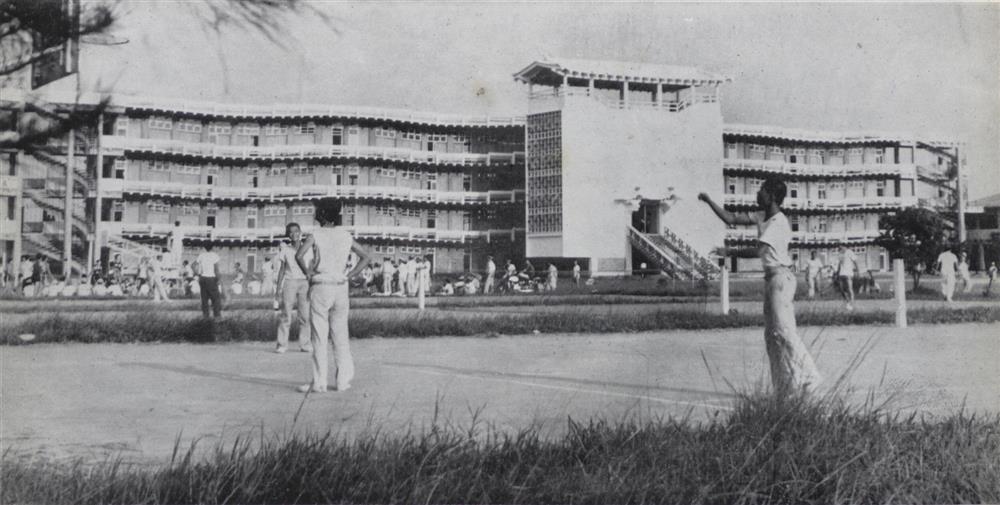

台灣案例的研究成果,不僅體現出台灣與全球的扣連,亦反映著台灣戰後社會的真實寫照。本次主視覺採用的影像,是一張從三信家商畢業紀念冊裡發掘到的歷史照片,這張紀錄下當時剛竣工不久後的波浪大樓與使用這棟建築的師生,畫面所蘊含的時代象徵,具體呈現了建築與人、社會、時代之間不可切割的關係,更呼應了本展聚焦於建築與人之間的關係,而非僅是建築物本身而已。

策展人王俊雄也強調:「台灣粗獷主義發展於1960年代左右,本次展覽是一個讓我們學習如何對於全球性文化現象,進行重新定位、反思以及理解的機會,如此保存它們才有積極意義。粗獷主義除了給我們帶來了焦慮和困擾之外,也給我們帶來機會和未來。」

《SOS 拯救混凝土之獸!粗獷主義建築展》

展覽地點|忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)

展覽時間|2020/7/4 – 2020/11/1

開放時間|週二至週日10:00-18:00(週一休館)

更多資訊請見官網

via 忠泰美術館