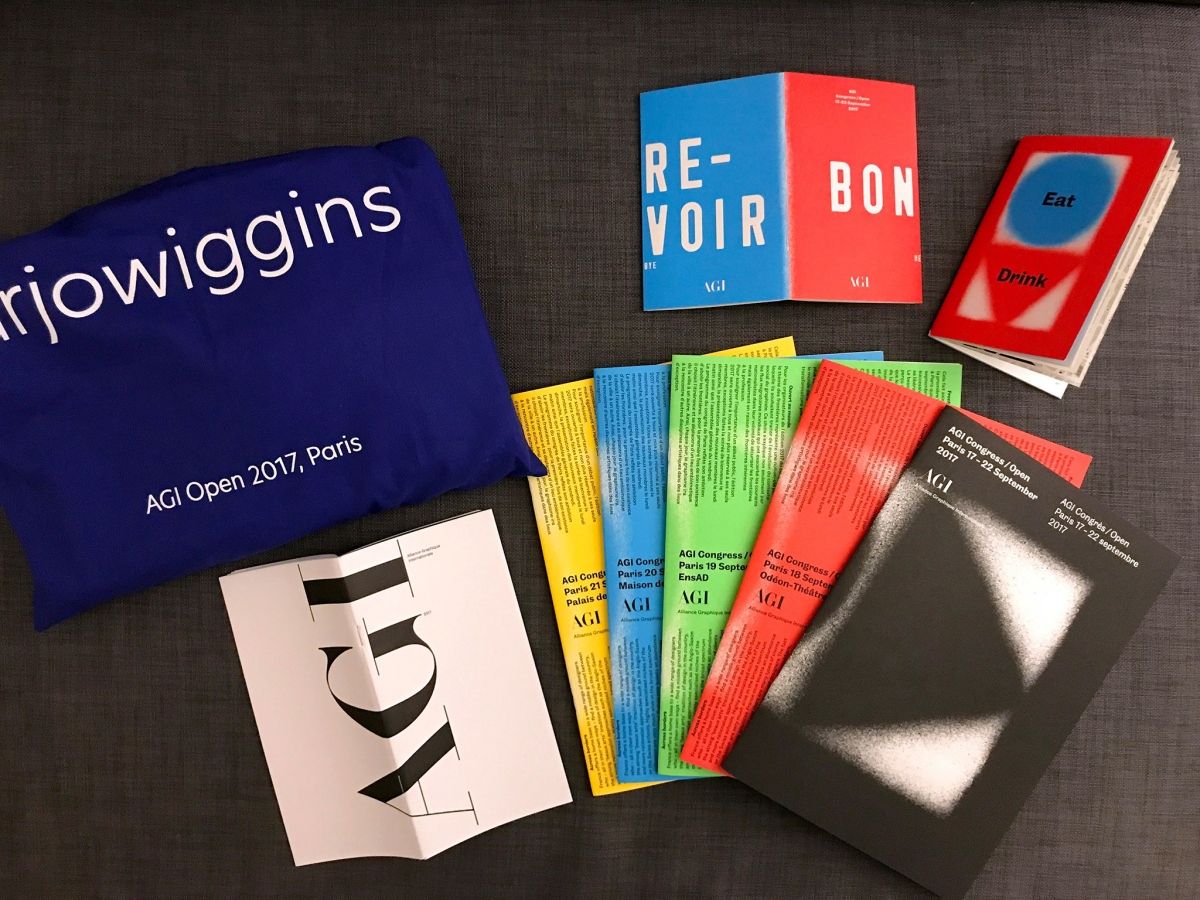

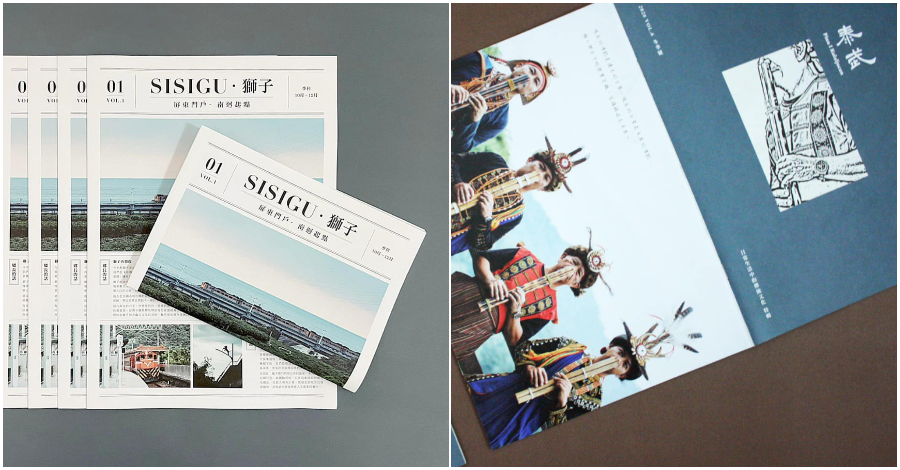

12月屏東半年一期的第五期泰武鄉刊冬季號、和一年一期獅子鄉刊【SISIGU‧獅子-屏東門戶‧南迴起點】,美到即使有線上版本,還是讓大家想方設法搶到(免費)實體版。這兩本鄉刊,由兩組不同的屏東團隊製作,讓這個遠在台灣最南端、藏在屏東眾多鄉鎮中的兩個地方,變成備受矚目的南台灣新亮點。

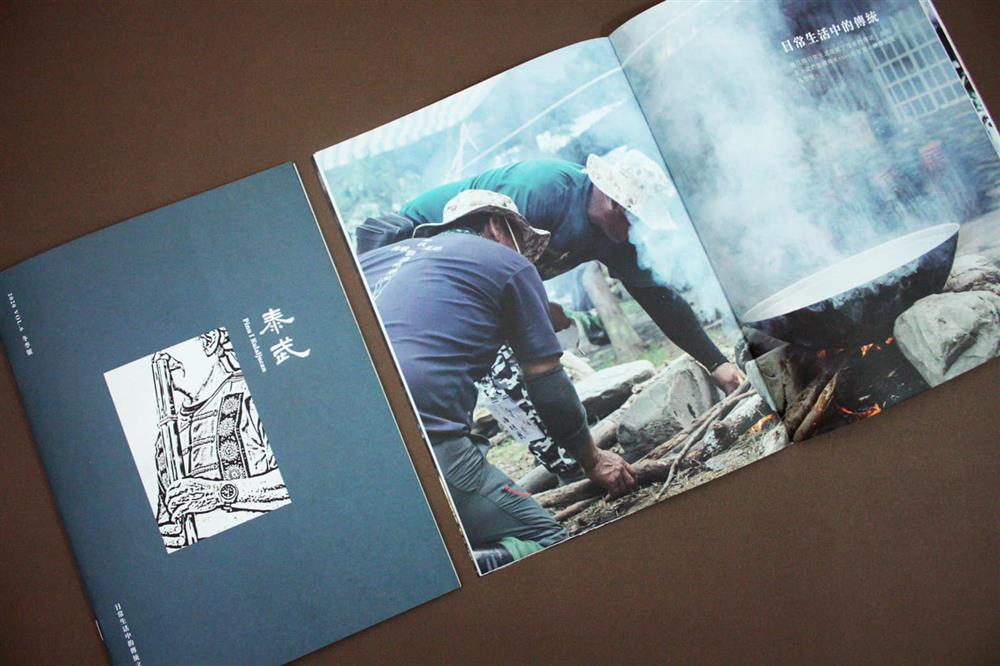

《泰武鄉刊》

做出口碑的第六期「泰武鄉刊」

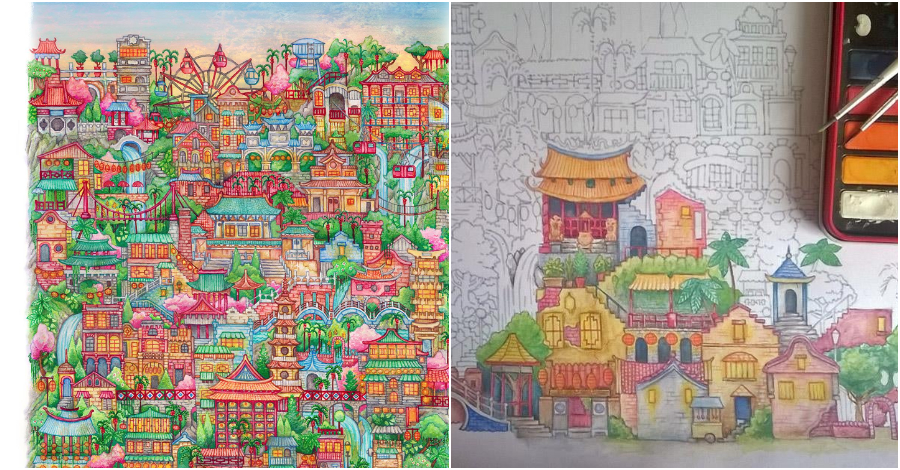

半年一期的泰武鄉刊,是鄉公所委由屏東「繫。本屋」書店企劃製作,主編彭巧如說:「我們從第四期2019年冬季號開始製作,接這個刊物之前,我們只幫〈屏東本事〉寫過專欄,但沒有編輯過一整本刊物。」這對本屋團隊,已經是一大挑戰,更折騰人的是,因為臨時受命,只剩一個月的執行製作時間,「時間太短,對泰武鄉都還沒有很深的了解,只知道最有名的經濟作物是咖啡,決定以『咖啡』為題。」但鄉刊第一期就從經濟作物角度,介紹產銷過程、推銷鄉內咖啡,本屋大膽挑選了同樣主題,卻巧妙的從另一個角度「談咖啡有關的人、事、時、地、物,談咖啡背後人與土地的關係,我們也擔心,這個在當地聊到爛掉的主題,再做會不會很無聊?」

供不應求的熱門鄉刊

從原來印量800本發不完,現在增加到1,000本,一下子就被搶光,就不難想像新型態刊物,真的很不一樣「過去目標受眾是鄉內民眾,索取量和曝光程度有限,鄉公所也想改變作法,卻無從下手,我們接下這個案子後,提議除了對內考量,要把受眾對外擴散,往文化觀光內容調整,第四刊推出後,從台灣各地對鄉內的關注聲量增加,讓大家發現,這樣做是有效的。」現在,泰武鄉刊除了提供鄉民索取,也會限量發送到各地獨立書店,數量少到,只能讓書店提供試閱版本,無法滿足每個想收藏的人。

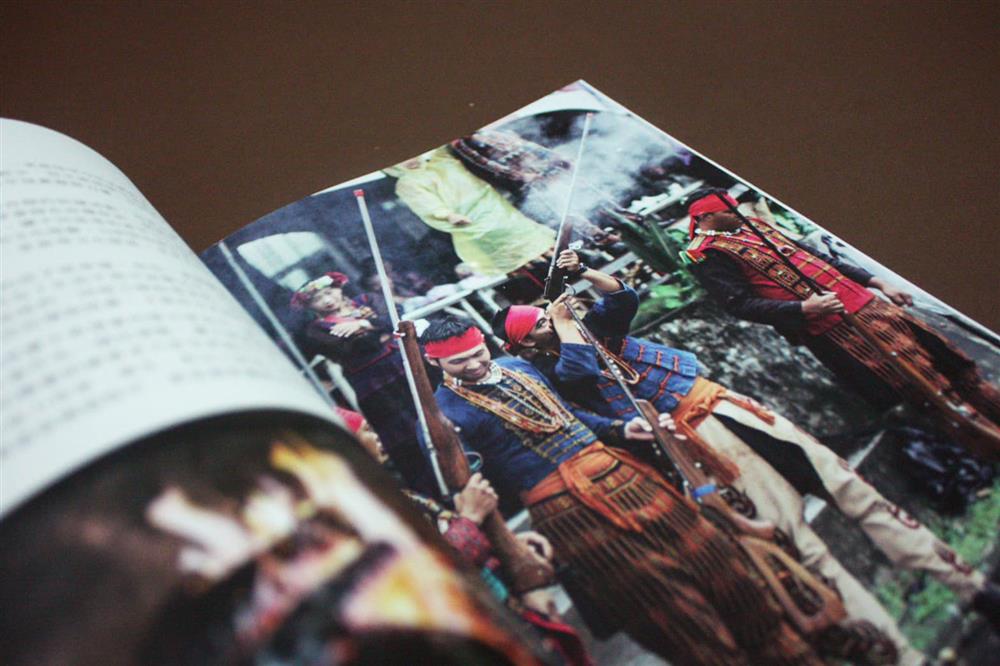

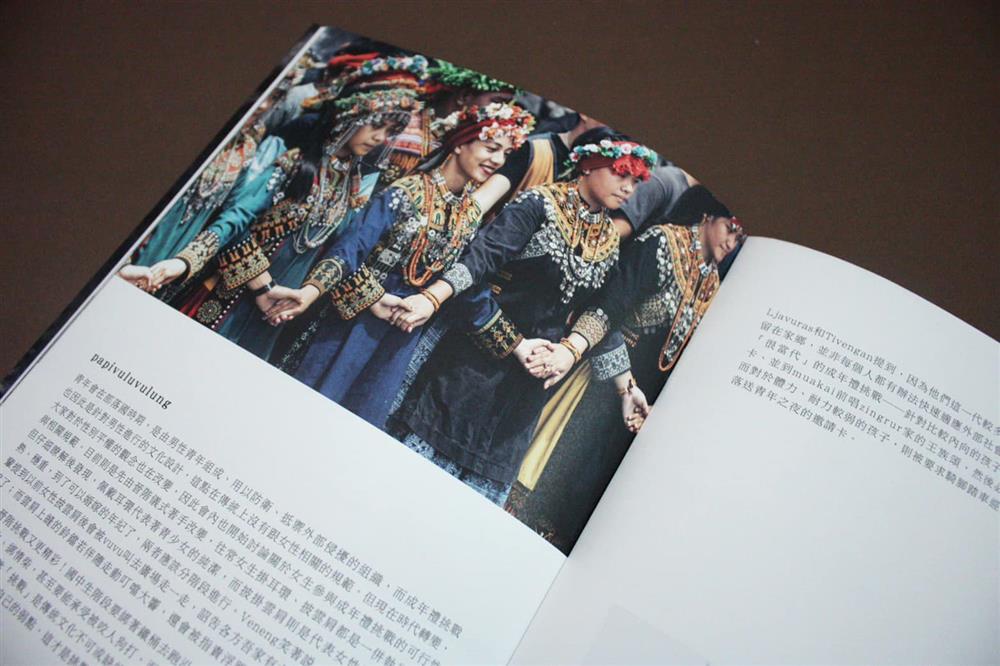

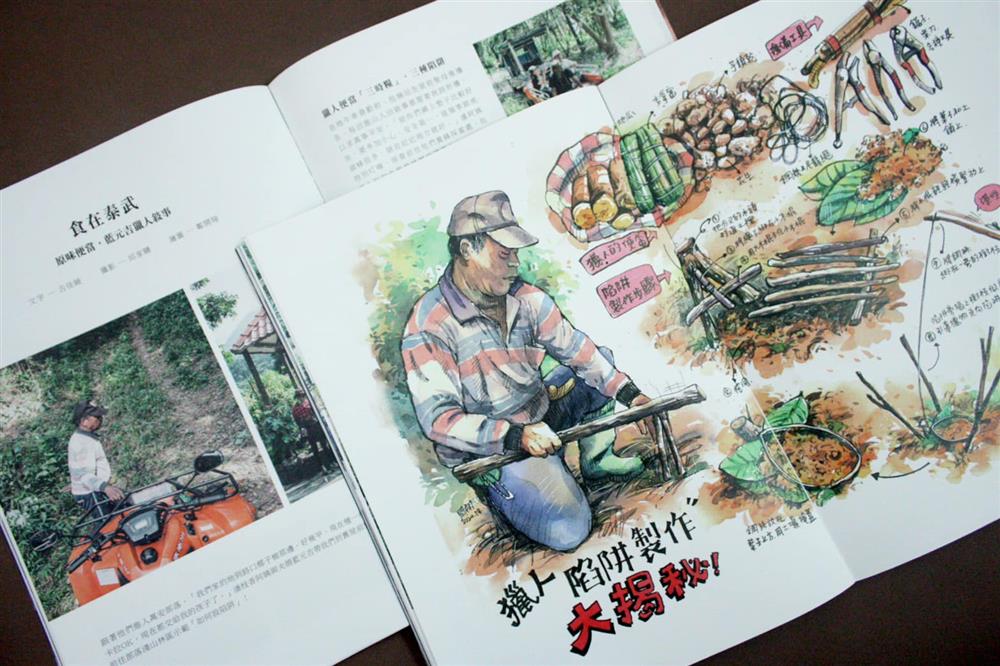

「不同族群文化,整體的邏輯思考脈絡是不一樣的,我們自己常開玩笑,每期都在認識新的世界,新的宇宙觀。」泰武鄉,是由好多個排灣族部落組成,「一個部落就是一個國家。」只要翻開鄉刊,就能從文字、圖片、插畫,再多了解一點屬於這個台灣南端鄉鎮的在地故事。

《獅子鄉刊》

旅人眼中的獅子鄉

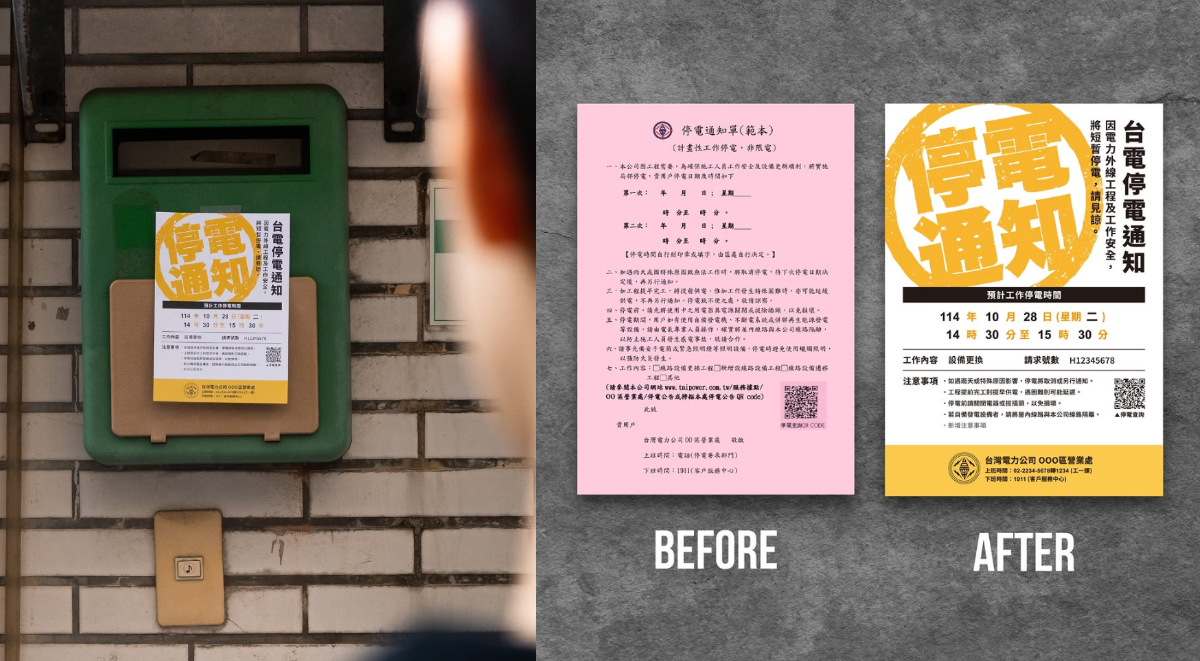

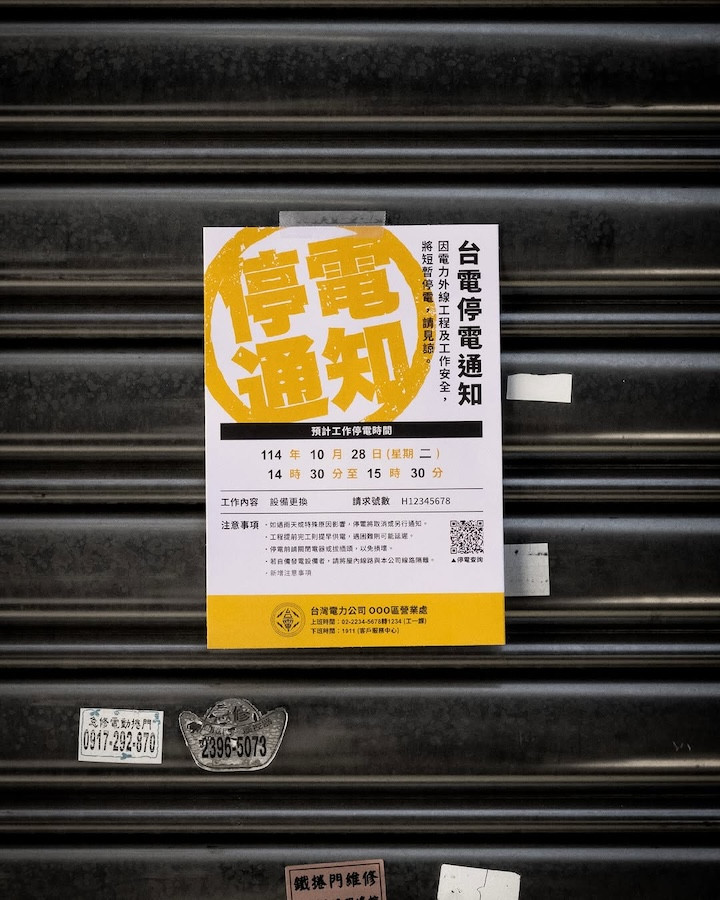

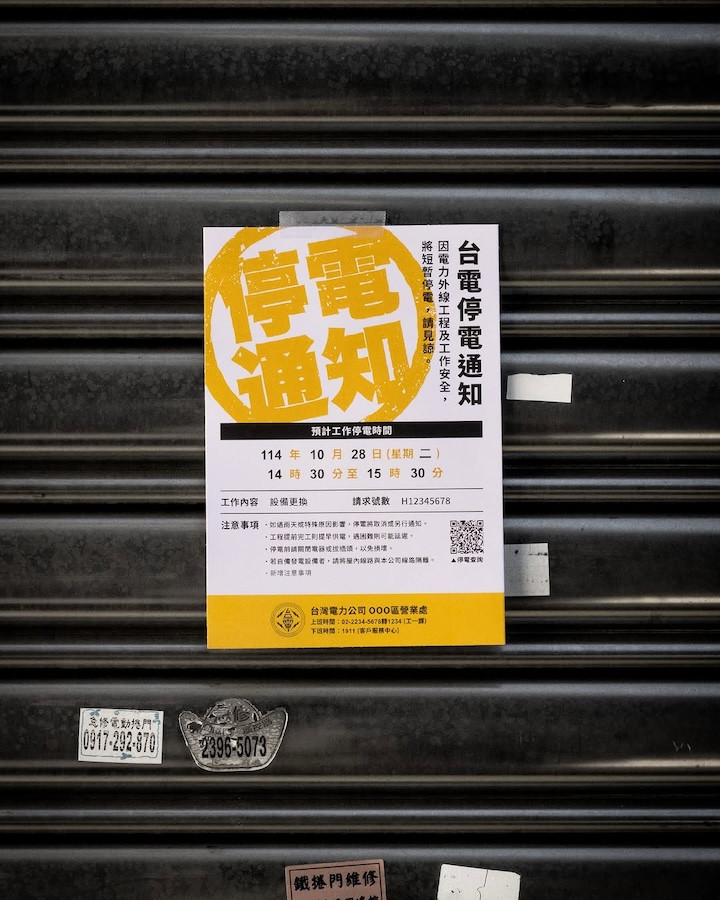

新改版鄉刊,鄉公所委託屏東在地設計團隊「屏方根文化」統籌製作,主編張劭瀚在刊物一開頭就說:「在通往恆春的路上,南下右側一間間五花八門的休息點、加祿堂沿岸熟悉的咖啡車,乘風在蜿蜒公路前進著...但細心的你,是否有發現,左側一座座醒目的獅子雕像?來回十多年的記憶裡,聳立的雕像總讓我好奇:獅子為何叫做獅子?是否進到部落有獅子呢?還是這是獅子會捐贈的雕像?」真實道出他自己長久以來的困惑。

注入多元觀點

接手刊物之初,他們就花了很多時間和鄉公所定調鄉刊的新走向,「如果希望有更多元的觀點,讓外面的人認識你,就要用淺顯易懂的語言,讓大家都想來獅子鄉。」撇開專業文史調查(編按:他們希望未來能慢慢往裡,挖掘出更深的獅子鄉文史,而不是一開始就講大道理),他們很大膽的改變鄉刊的呈現形式,在極有限的預算下,以兩大張、8面、A2紙的小報形式,取代過去整本鄉訊的做法,「我們想用畫面取勝。」讓不了解獅子鄉的人,能被照片吸引,想一探究竟。

獅子鄉刊更搶手了,印量只有500份,搶不到紙本收藏版,網路版也熱騰騰上線,看完鄉刊後,有機會前往獅子鄉,一定要嚐嚐本期重點專題,也是當地盛產的「山蘇」才不枉此行(編按:關於山蘇的種種這裡就不爆雷,讓大家自己到鄉刊裡找線索)。

泰武鄉刊,線上連結>>www.pthg.gov.tw

獅子鄉刊,線上連結>>taiwantone.com/ebook/sisigu

繫。本屋FB>>https://www.facebook.com/akauwbooks

開屏趣FB>>https://www.facebook.com/Capingterest

圖片提供/繫。本屋、屏方根文化

攝影/林科呈