2021年台北國際藝術博覽會,將在10月22日至25日在台北世貿中心展開,伊日藝術「基地三部曲」特展也將正式登場,共分為三個展區,其中世貿一館,將以『第一基地 — 末日預言』為題,集結15位藝術家創作,其中藝術家王煜松,化身考古學家身份,用作品探尋虛構與真實的曖昧地帶。

伊日藝術計劃年度重磅特展「基地三部曲」正式登場!援引科幻文壇巨擘以撒.艾西莫夫(Isaac Asimov)的經典鉅作《基地》,以2021台北國際藝術博覽會為主展區,分別透過「末日預言」、「藝術基因庫」及「太空殖民地」三大場域概念,詮釋三道策展子題,集結平子雄一、蕭聖健、王煜松等國內外42組藝術家,展出超過百件作品,涵蓋平面繪畫、立體雕塑、大型裝置與現地創作。邀請觀者搭上以「藝術」為名的虛擬太空船,隨著小說中科幻大師的星際預言,航向無限想像的魔幻時空。

伊日藝術「基地三部曲」三大展區

第一基地 — 末日預言

展區|2021台北國際藝術博覽會(台北世界貿易中心展覽一館,展位L03)

展期|2021.10.22-10.25

展出|15組藝術家

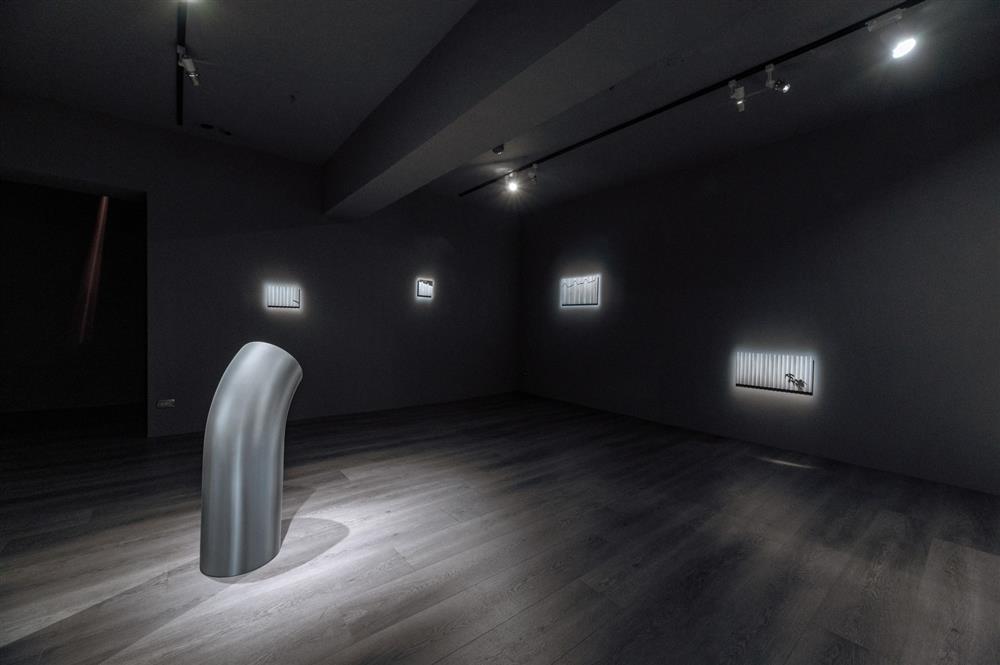

以藝術博覽會的核心價值出發,從展示、銷售,兼具展覽與教育推廣等性質,呼應藝術是歷史載體,同時也承載更多未知與可能性。甫結束在台北市立美術館《花園》個展的藝術家王煜松,本次化身「考古學家」,透過閱讀史料與實地踏查,並藉由創作記錄當下所處的時空環境,試圖探尋虛構及真實之間的曖昧地帶。

參展藝術家|陳松志、陳雲、邱承宏、丹尼爾.蘇維勒斯.范弗(Daniel Sueiras Fanjul)、石山哲也(Ishiyama Tetsuya)、江孟禧、金城敏樹(KINJO)、賴威宇、蘿拉・琳伯格(Laura Limbourg)、林宜姵、王鴻川、時永駿、威古納.瓦拉薩拉(Made Wiguna Valasara)、王煜松

第二基地 — 藝術基因庫

展區|伊日藝術計劃(台北市內湖區新明路86巷1號)

展期|2021.10.16-10.25|週二 – 週六 13:00 – 19:00 週日、一休館

展出|21組藝術家

聖經中的諾亞方舟承載動植物及人類,在當代藝術範疇,藝廊則蘊藏豐富藝術資料,以此呼應「藝術基因庫」場域概念,透過藝術沙龍展出形式呈現作品多樣性。日本藝術家平子雄一擅長以繪畫及雕塑,打造獨特「小樹人」角色形象,傳達各式隱喻與象徵意義,探討人類與自然的共存共生,觸發觀者對環境議題進一步反思。

參展藝術家|黃沛涵、路易斯.凱伊戴(Luís Carita)、張碩尹、陳為榛、陳佑而、邱懷萱、東妮・哈莫爾(Toni Hamel)、蓮輪 友子(Hasuwa Tomoko)、平子雄一(Hirako Yuichi)、侯辰璐、漢娜・伊淇(Hanna Ilczyszyn)、加藤智大(atou Tomohiro)、瑪莉.葵妮(Maru Quiñonero)、新藤杏子(Shindo Kyoko)、島田 奏(Shimada So)、塞維.索拉(Xevi Solà Serra)、楊・紹馬爾(Jan Soumar)、莫妮卡・蘇畢迭(Mònica Subidé)、孫培懋、王冠蓁、吳敏興

第三基地 — 太空殖民地

展區|一日弎時(台北市中山區民生東路一段3號3F)

展期|2021.10.16-10.25|12:00 – 18:00 (無公休)

展出|6組藝術家

寓意「太空殖民地」的老宅複合空間「一日弎時」,從舊建築體的裸露梁柱、考古遺跡般的斑駁壁面,到頭頂上的巨型古董水晶燈,彷彿一艘降落於平凡老舊公寓的太空船,在轟隆聲中飄浮升空,創造穿梭新舊時空的超現實體驗。曾受邀奧地利林茲OK藝術中心展出的台灣藝術家蕭聖健,運用機械動力裝置強調動態的媒材特性,卻刻意選用帶有手工感的物件材料,讓作品看似擁有繁複的機械結構,同時也保有細膩的人性溫度。

參展藝術家|陳聖文、黃啟佑、蕭聖健、池田慎(Ikeda Shin)、蒙哥馬利(Kyle Montgomery)、金提爾(Guim Tió Zarraluki)

資料提供|伊日藝術