「掘光而行:洪瑞麟」展覽於2022年3月19日至8月14日在北美館展出,此次展出洪瑞麟的350餘件精彩原作與文獻,其完整創作脈絡以及少見描繪礦場情景的大型油畫、礦工日記速寫等,均能在本展中一探究竟。此外,北美館也將舉辦各2場大稻埕及礦場走讀公眾活動、專家導賞活動,同時推出衍生商品「精選明信片」,詳情可至官網或臉書查詢。

「礦工畫家」洪瑞麟展覽集結350餘件精彩作品

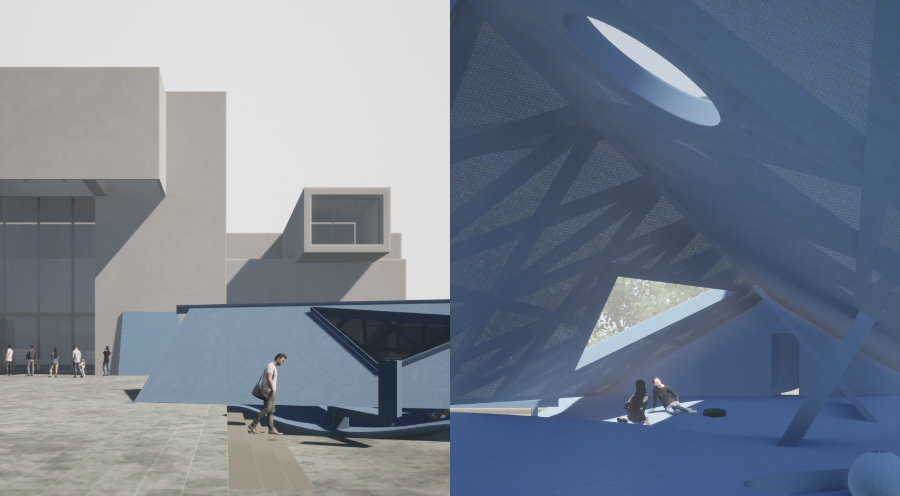

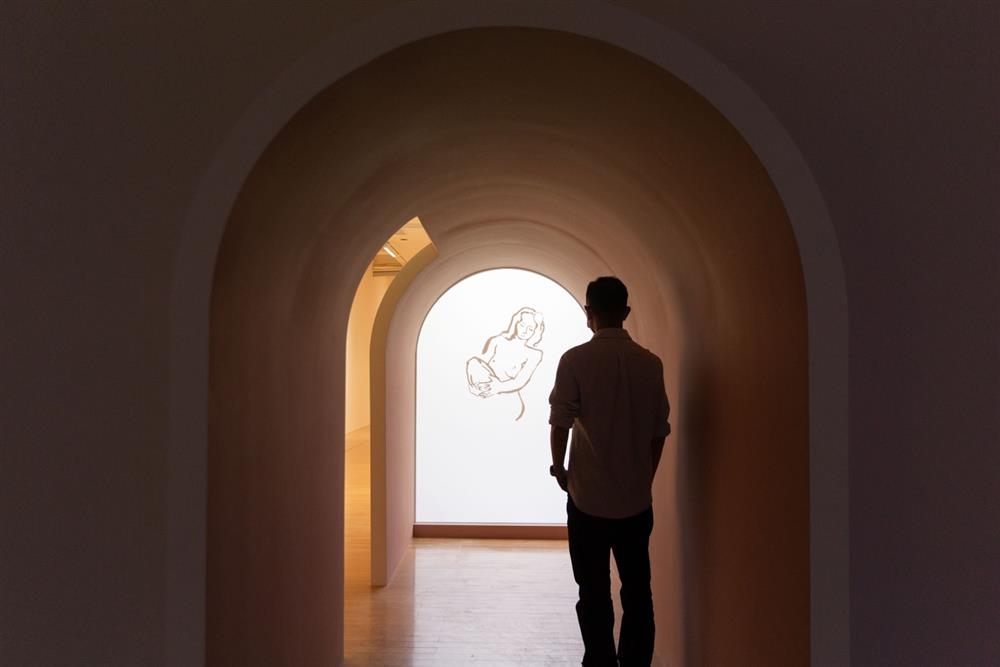

有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟(1912-1996),其作品一直是臺灣美術史上描繪勞動者生活面貌的代表象徵,在他逝世後,長子洪鈞雄將當年移民美國時,由父親親自挑選的家藏作品為捐贈基礎,另加上各系列代表作,在2020年捐贈北美館。而此次展覽由藝術史學者暨客座策展人白雪蘭,及北美館內策展人方美晶、高子衿共同策劃,除能窺見多件精彩原作、速寫及文獻,展場中,也特別設計了以「礦坑坑道」為靈感的拱門。

從小美術啟蒙來自於父親

1912年出生於台北大稻埕的洪瑞麟,從小藝術啟蒙來自擅於畫梅的父親洪祥海(字鶴汀),1920年進入由稻垣藤兵衛創立的稻江義塾就讀,甚早接觸人道主義的薰陶,也開啟對關懷農民、貧苦大眾的西洋畫家米勒、梵谷之關注,更在12歲時臨摹出〈米開朗基羅素描摹寫〉,顯現其繪畫天賦。1929年,洪瑞麟進入由倪蔣懷出資的洋畫自由研究所,並接受石川欽一郎的指導,也結識倪蔣懷、陳植棋等前輩。

關心風土民情、勞動階級

洪瑞麟1932年入學帝國美術學校西洋畫科,接受不同藝術思潮的洗禮,並受官展體系之外的新興美術運動,與獨立美術團體如春陽會的在野精神影響,札根風土民情、勞動階級的謳歌,比如其象徵東京社會底層生活樣貌的〈日本貧民窟〉、描繪冰天雪地中,山形當地農民艱辛維生的情景的〈山形市集〉巨幅畫作。而在留日期間,他每年往返台日,也多次入選臺灣美術展覽會與臺灣總督府美術展,傳達出他對台灣土地的濃郁情感。

返台後成為礦工畫家

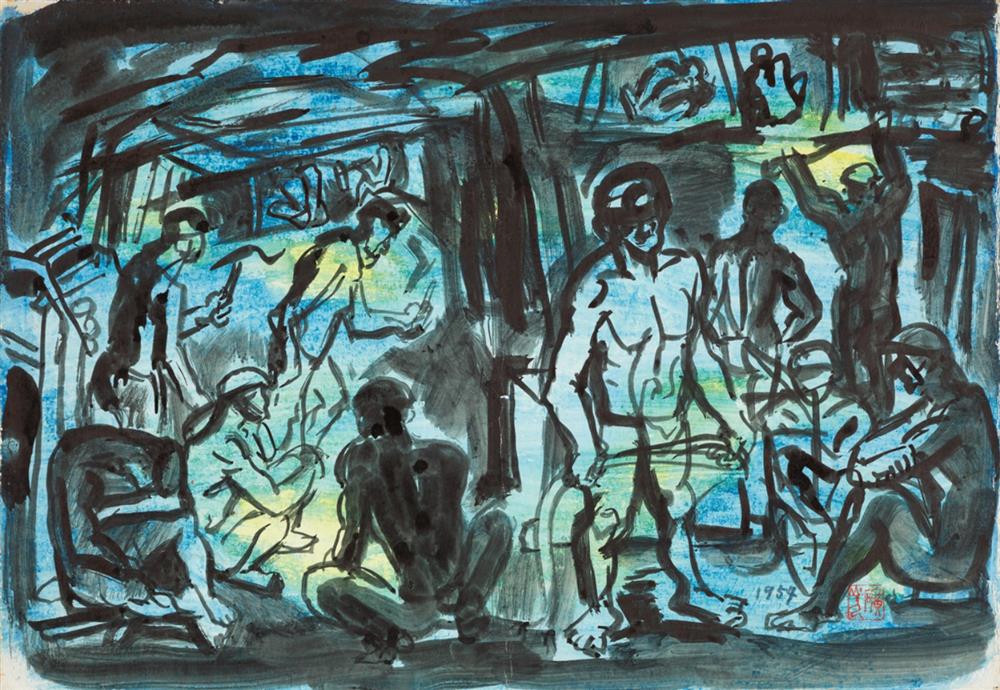

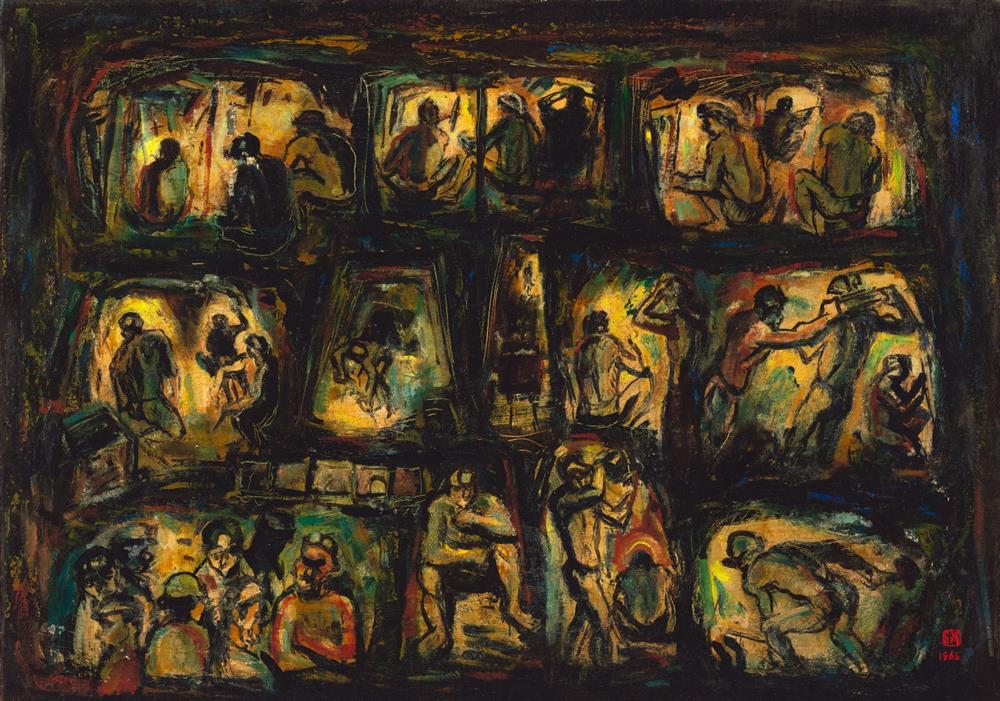

1938年,洪瑞麟回到台灣後,為了擔負家計,他受倪蔣懷之邀至其經營的瑞芳二坑(後稱懷山煤礦)工作,並在這30餘年的工作生涯中,記錄礦工的生活點滴成為礦工日記,也勾勒出礦坑中最真實的人性光輝,如〈坑內工作〉、〈敬業勤勞的阿坤伯〉、〈礦工頌〉等畫作,呈現出其夥伴肢體勞動的美感,以及「陽光照射不到」的生命尊嚴,顯現出顯露出勞動者樸實率真的精神。他也曾提到:「這一切都強迫我必須用最簡潔的筆觸,將他們駝了的背、長久勞動而畸形的關節,整個身體因用勁而誇張的線條,真實的速寫下來。」

原住民也是人物創作題材

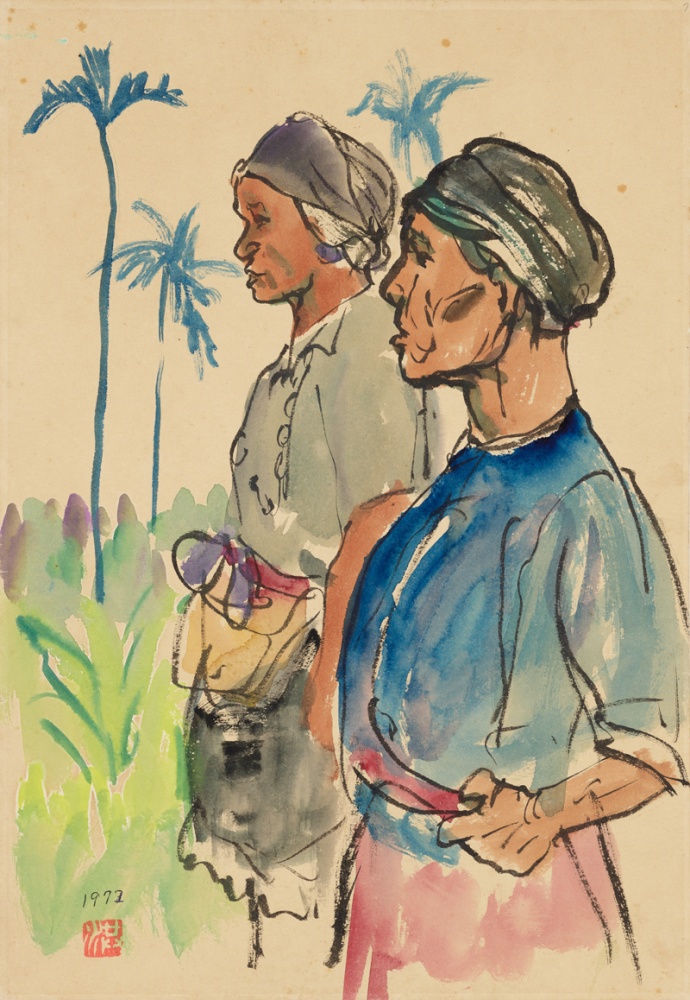

除了礦工,原住民也是洪瑞麟創作中獨特的人物題材,在1930至1970年他便曾至屏東探訪排灣族人、造訪蘭嶼雅美族(達悟族)藝術,並在東海岸原住民部落旅遊寫生,如〈蘭嶼原住民〉、〈原住民婦女〉。同時,洪瑞麟1964年受邀至國立藝術專科學校(今國立臺灣藝術大學)教授素描、水彩、油畫,藉由東方水墨與毛筆,加上西方的粉彩,運用中西合璧的媒材描畫裸女。

晚期作品展現對光的嚮往

而長年處在地底工作,使洪瑞麟特別嚮往陽光,晚年他定居美國加州海邊小鎮,如願與終年明媚的陽光為伍,從作品〈彩霞滿天〉或數張親手繪製賀年卡可見他離開黝暗地底後的天光雲影,成為藝術家人生最後階段的創作主題。而本展透過洪瑞麟的眼與筆,結合文獻、照片、影音紀錄,以及首次播出的自述影片(1990年代錄製),延續洪瑞麟對土地的情感,以及礦業歷史等大時代脈絡,進而交織出臺灣現代化進程的時代縮影。

掘光而行:洪瑞麟

展期:2022/03/19~2022/07/31

地點:臺北市立美術館二樓2A&2B

文字整理|Adela Cheng

圖片提供|臺北市立美術館